西南戦役(西南戦争)の経過については、現状すでに一般書籍やインターネット上で素晴らしい解説が数多く存在しています。ゆえに、筆者ごときがあらためて一から書き起こす必要などは、正直ほとんどありません。

ただ個人的に、それら一般的な解説の大半は、官薩両軍の動きを並列的に俯瞰したものか、薩軍視点に特化したものが多いように感じています。たしかに、西南戦役において官軍は何かと後手に回りがちだったので、戦役の流れを簡単に理解するためには、薩軍の動きに沿って見るのが最も手っ取り早いのでしょう。

しかし、薩軍の動きばかりにとらわれすぎると、往々にして官軍の重要な戦略行動が見落とされてしまいます。例えば、衝背軍作戦や鹿児島連絡作戦などは、その戦略的意義の大きさとは裏腹に、一般向けに語られる機会が意外と少ないように感じられるのです。

戦役の経過を、あえて徹底的に官軍寄りの視点、すなわち「政府が西南の役を鎮定するまでの過程」として再構成してみるのも面白いのではないか……そんな思いつきから、今回の記事を書いてみました。基本的には、陸軍の公刊戦史たる大著『征西戦記稿』などの内容を極力噛み砕き、考察を加えつつ大まかにまとめ直すというスタンスですので、よろしくお付きあいいただければ幸いです。

▼

さて、戦いの節目を官軍側から眺めていくと、西南戦役の主要な経過はおおむね次の6つのフェーズに分けることができます。

(1) 熊本籠城作戦(2~4月)

(2) 正面軍作戦(2~4月)

(3) 衝背軍作戦(3~4月)

(4) 薩軍主力追撃作戦①(4~6月)

(5) 鹿児島連絡作戦(4~6月)

(6) 薩軍主力追撃作戦②(7月~9月)

以下、これらのフェーズにおける官軍の作戦行動とその経過を概説していきます。ただし、この各フェーズは必ずしも順番に推移していったわけではありません。あくまで段階ごとに複数が同時並行した点には留意してください。

また、これに含まれない局地戦闘も少なくありませんが、全体的な流れの概説を優先し、あえて割愛しております。このあたりは機会があればまた別途。

(1) 熊本籠城作戦

戦役前期の支軍作戦。作戦目標は熊本城の防衛。

2月中旬、薩軍大挙北上の急報に接した熊本鎮台(司令長官:谷干城少将)は、山県陸軍卿からの断乎死守指令にもとづき、籠城による徹底抗戦を決心。小倉屯在の歩兵第十四連隊や九州派遣警視隊の一部、熊本県官などを急ぎ城内に収容して防御態勢を固めたうえで、城下市街の家屋を焼き払って射界を確保すると、付近に到達しつつあった薩軍の陣に夜襲を敢行した。この武力衝突をきっかけに、当初平穏裏に熊本を通過することを想定していたとみられる薩軍も熊本鎮台の粉砕・強硬突破を決意するに至り、政府と薩軍は明確に交戦状態へ突入する。

薩軍による熊本城包囲強襲開始は、それから間もなくのことであった。連日にわたる薩兵の激烈な攻勢によって、籠城軍の陣中では歩兵第十三連隊長・与倉知実中佐をはじめ多くの将兵が死傷したが、城兵は勇戦してこの猛攻に耐え、「熊本城を一蹴して東上する」という薩軍の所期戦略を挫くことに成功する。

2月下旬、官軍増援(正面軍)が北九州に上陸すると、薩軍主力はその迎撃のため熊本市街を去った。城の包囲は残留部隊によって継続されたため、籠城軍はやがて兵糧や各種物資の欠乏に苦しむこととなるが、城外へ攻勢に出て食糧を徴発したり、突囲隊を組織して友軍と連絡させたりするなど、あくまでも士気阻喪せず敢闘を継続。そしてついに4月中旬の衝背軍来援まで、熊本城を守り抜いたのであった。

(2) 正面軍作戦

戦役前期の主力作戦。作戦目標は熊本城の解囲。

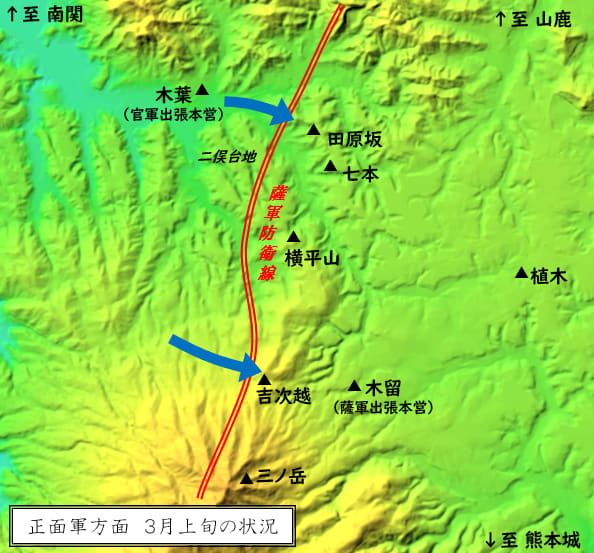

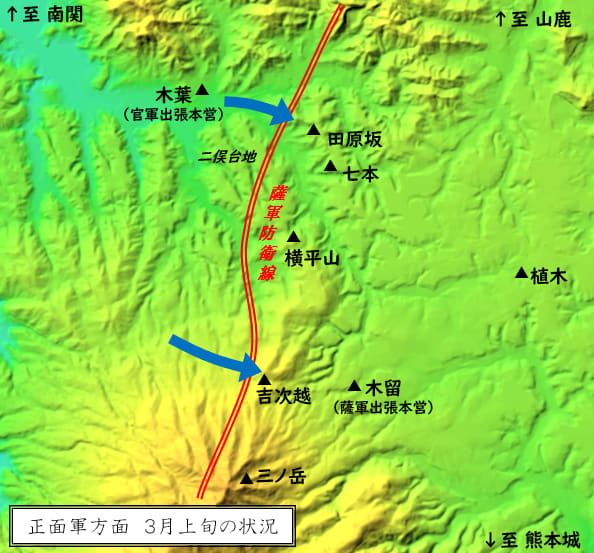

2月下旬、孤軍奮闘する熊本鎮台を救出すべく京阪から急行した官軍の第一・第二旅団(通称正面軍。山県有朋参軍が総管)は、九州北部に上陸して一路南下し、歩兵第十四連隊の残存兵力(乃木希典少佐指揮。熊本鎮台の救援には間に合わなかったものの、その後木葉付近において薩軍主力に対する遅滞行動を実施)を収容。そして、熊本城の囲みを解いて北上してきた薩軍主力と、高瀬一帯の平野で数次にわたって激突する(高瀬会戦)。この戦いは、双方とも決定打を与えるに至らないまま引き分けに近い形で終結するが、この地に利あらずとみた薩軍は山鹿-田原坂-吉次越を結ぶ線へと後退したため、正面軍もその後を追うように木葉まで進出を果たすこととなる。

3月上旬、勢いに乗る正面軍は熊本への最短最速ルートたる田原坂・吉次越の直接突破を期し、両方面への同時攻撃を決行した。しかし、丘陵地帯に強固な防御陣地を構築していた薩軍は、攻め寄せる官兵に銃砲の猛射を浴びせるとともに、隙あらば白刃をふるって襲いかかるなど、頑強に抵抗。数度にわたる総攻撃はいずれも失敗に終わり、ここにおいて正面軍の南下は蹉跌を余儀なくされる。連日の消耗戦に伴って兵力不足・弾薬不足も一挙に深刻化し、政府や総督本営の面々はこのうえない焦燥にかられることとなった。

(一般に、官軍はつねに薩軍を上回る兵力を擁していたかのように説明されがちだが、これは誤りである。そもそもこの時点ではまだ全国の後方治安情勢が不穏であり、陸軍の常備兵力全てを九州に投入することは不可能であった。また、田原坂北東の山鹿の薩軍(桐野利秋指揮)が官軍の後方中枢拠点・南関への進出の機を窺っており、正面軍としては同方面へも戦力を割く必要があった。したがって、正面軍は限られた兵力を融通しながら戦わざるを得なかったのが実情であり、一概に兵力に勝っていたわけではない。田原坂方面の両軍の兵数を単純に比較すれば、3月上旬のうちは薩軍のほうが相対的に優位であったことも明らかになっている。)

3月中旬、正面軍はやむを得ず田原坂の直接突破を断念し、田原・吉次の中間地点(二俣台地)に主攻方面を変更。増派旅団(第三・第四旅団)や警視隊の応援を得つつ攻撃を継続し、凄絶な争奪戦のすえに同台地を占領して薩軍防衛線の中間にクサビを打ち込むと、側背より田原坂を衝くかたちでようやくその完全占領を果たす。

ところが、たちまちに態勢を立て直した薩軍が植木・木留付近でなおも頑強に正面軍の行く手を阻むと、戦線は再び膠着。そして、官軍別働隊(衝背軍)の熊本連絡達成によって薩軍が電撃撤退するまで、この状況が打開されることはなかった。多大な犠牲と時間を費やしたにも関わらず、結局正面軍は最後まで熊本城への直接打通を果たせなかったのである。

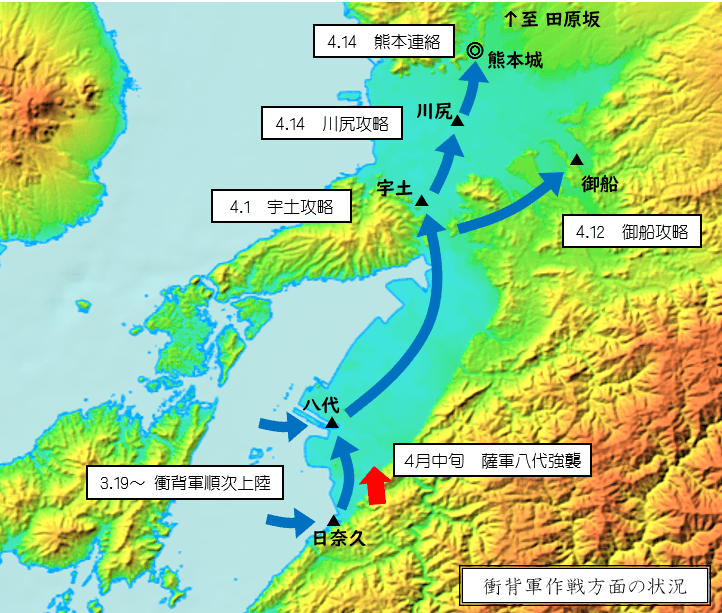

(3) 衝背軍作戦

正面軍作戦と並行して発動された支軍作戦。作戦目標は熊本城の解囲。

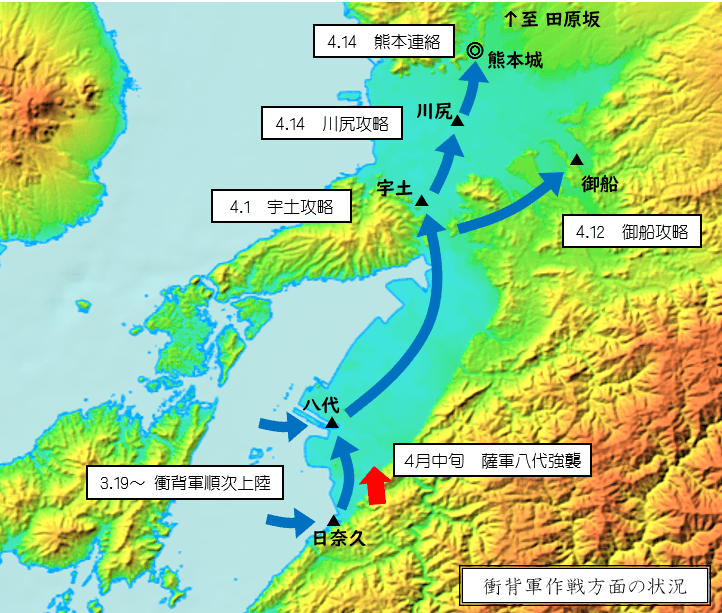

田原坂で熾烈な戦闘が繰り広げられていた3月中旬、鹿児島鎮撫勅使(3月上旬、鹿児島に上陸)への随行を果たして長崎に帰還した黒田清隆中将・高島鞆之助大佐は、勅使護衛に当たった陸軍部隊と警視隊を転用して薩軍の背後を衝くことを建議。戦局打開方策を模索していた京阪の政府首脳がこれを容れたことで発動されたのが、いわゆる衝背軍作戦である。

衝背軍は先述の勅使護衛兵2コ隊(のち増強され、それぞれ別働第一・第三旅団に改組)を先発とし、さらに増援旅団2コ(別働第二・第四旅団)を加えた計4コ旅団で編成され、その指揮は臨時に征討参軍に任じられた黒田中将が統括した。3月下旬、長崎を順次発した衝背軍は、薩軍の警備が手薄となっていた熊本南方の日奈久・八代周辺の沿岸に強襲上陸し、一路北進を開始。これに対し薩軍は、永山弥一郎(三番大隊長)以下の兵力を割いて頑強に抵抗するとともに、鹿児島で新募した増援軍を北上させ、南北からの挟撃を図った。連日激闘が繰り広げられたが、衝背軍は粘り強く進撃を続け、4月中旬には御船・川尻といった要地を次々に制圧して付近の薩軍を掃討。そして、ついに正面軍に先んじて熊本市街に到達し、開戦以来の第一目標であった熊本城解囲を果たしたのであった。

海上機動が遺憾なく効果を発揮した衝背軍作戦は、わが国の戦史においても有数の戦例といえよう。

※ 衝背軍の各旅団は、正面軍との区別のため旅団号に「別働」の二文字が付された。この「別働」表記は、熊本城解囲によって官軍が合一を果たすと用をなさなったが、旅団号があまりコロコロ変わりすぎても混乱を招くと判断されたのか、その後も維持された。

(4) 薩軍主力追撃作戦①

戦役中期の主力作戦。作戦目標は薩軍主力の殲滅。

4月中旬、衝背軍によって熊本城解囲が達成されるや、植木・木留方面の薩軍主力は突如として撤退。これにより、長らく足止めを食らっていた正面軍も、ようやく熊本城に到達した。

お互いに戦力合一を果たした両軍は、間もなく熊本城東方の一帯に集結して全面対決に及ぶ(城東会戦)。この一大会戦は数日間の死闘をへて薩軍の総退却という形で終結するが、官軍は連戦による疲弊や兵站上の限界のために長駆追撃を実行できず、薩軍の殲滅を果たすには至らなかった。

城東会戦を終えた4月下旬、山県参軍は各旅団幹部を召集して軍議を開き、しばらくの間の進軍停止を決定する。これは戦力再編・兵站確保・兵力休養の期間を設けるための必要やむを得ない判断ではあったが、必然的に薩軍にも戦力立て直しの時間を与えたのみならず、日向や豊後などの後方地域に生じていた警戒空白の継続的な放置につながった。結果として、官軍が熊本周辺で足を止めている間に、薩軍は肥薩県境の要害・人吉を本拠として薩摩・大隅・日向・豊後の各地に進出、分散割拠する姿勢を示すこととなり、ここにおいて戦禍のさらなる拡散と戦役の長期化は避けられなくなった。

5月下旬ころの征討方針と旅団配置状況は、次のとおりである。

①人吉方面の制圧 …別働第二旅団・別働第四旅団

②鹿児島陸路打通 …第二旅団・第三旅団・別働第三旅団本隊

③鹿児島市街の制圧 …第四旅団・別働第一旅団・別働第三旅団分遣隊

④豊後方面の制圧 …第一旅団・熊本鎮台

むろんこれはおおむねの配置であり、状況に応じて少数の分遣隊を別方面に進出させた旅団も少なくなかった。なお、①②は山田顕義少将(別働第二旅団司令長官)が、③は川村純義参軍がそれぞれ総括指揮に当たることとされた(②③の詳細については次項で解説)。

この間の官軍について、いずれを「主力」とみなすべきかの判断はむずかしい(例えば、純粋な投入兵員数だけを見れば、鹿児島連絡軍が最も多い)。したがって本稿では便宜上、西郷隆盛以下の薩軍本隊への攻撃に当たった軍を主力と解釈する。

山田少将指揮の官軍主力は、5月末より薩軍大本営が所在する人吉への攻撃を開始し、6月下旬にはその制圧を完了。しかし、西郷以下の薩軍本隊は包囲網からするりと抜けるような形で既に日向(現・宮崎県一帯。当時は鹿児島県の一部)方面へ逃れてしまっており、官軍としてはまたしても大魚を逸する結果となった。

(5) 鹿児島連絡作戦

戦役中期の支軍作戦。作戦目標は鹿児島方面の完全制圧。

城東会戦後、官軍は薩軍残存兵力を立ち枯れさせるべく、その本拠地たる鹿児島の完全制圧を企図。これにより、人吉の薩軍主力への攻撃と並行して、鹿児島連絡作戦が発動された。

同作戦は海陸両面から実施され、まず4月下旬、川村参軍直率の支軍(別働第一旅団・別働第三旅団分遣隊など)が順次海路より鹿児島に直接上陸して市街地を制圧。また5月上旬、陸路からも別働第三旅団本隊が県境を越えて南下し、鹿児島・熊本間の打通を開始する。

これに対し、薩軍も県境の要衝・大口の防衛に辺見十郎太、鹿児島市街の奪回に別府晋介・中島健彦といった名だたる勇将をあてて徹底抗戦。はじめこそ勢いにまかせて大口直近に進出した別働第三旅団は、薩軍の怒濤の反攻に大敗を喫してはるか後方の水俣付近まで押し戻されてしまったほか、鹿児島市街の川村支軍も数千の薩軍から逆包囲され、連日にわたって猛攻を受けることとなった。

戦況を重く見た総督本営は旅団の配置転換を行い、大口方面へ新たに第二・第三旅団をあて、別働第三旅団は出水方面に迂回させて鹿児島への直接突入を図らせるとともに、鹿児島市街にも第四旅団を増派。この戦力増強によって官軍は徐々に優勢となり、6月下旬には大口の攻略が達成される。時をほぼ同じくして別働第三旅団も鹿児島に到達し市街を包囲から解放したため、各旅団は県内の残敵を掃討しつつ順次合一して日向方面へ転進、薩摩・大隅方面の完全制圧と主力戦闘への復帰を果たしたのであった。

官軍が総兵力の半数近くを投入し、約2か月にわたって実施したこの鹿児島連絡作戦は、薩軍兵站線の寸断、武器弾薬その他物資の処分、鹿児島人民の帰順、およびそれらによる心理的圧迫など、薩軍戦力の減殺に絶大な効果を発揮した。一般にクローズアップされることは少ないが、戦役の帰趨を決するきわめて重要な一手であったといえよう。

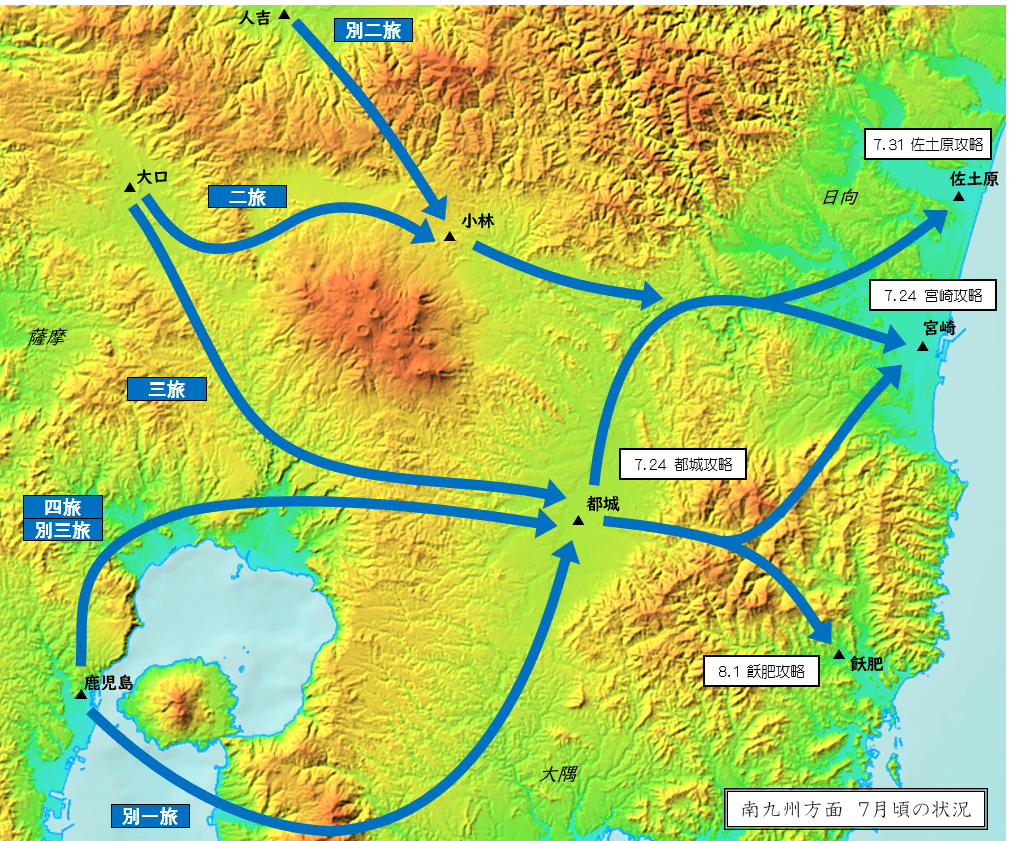

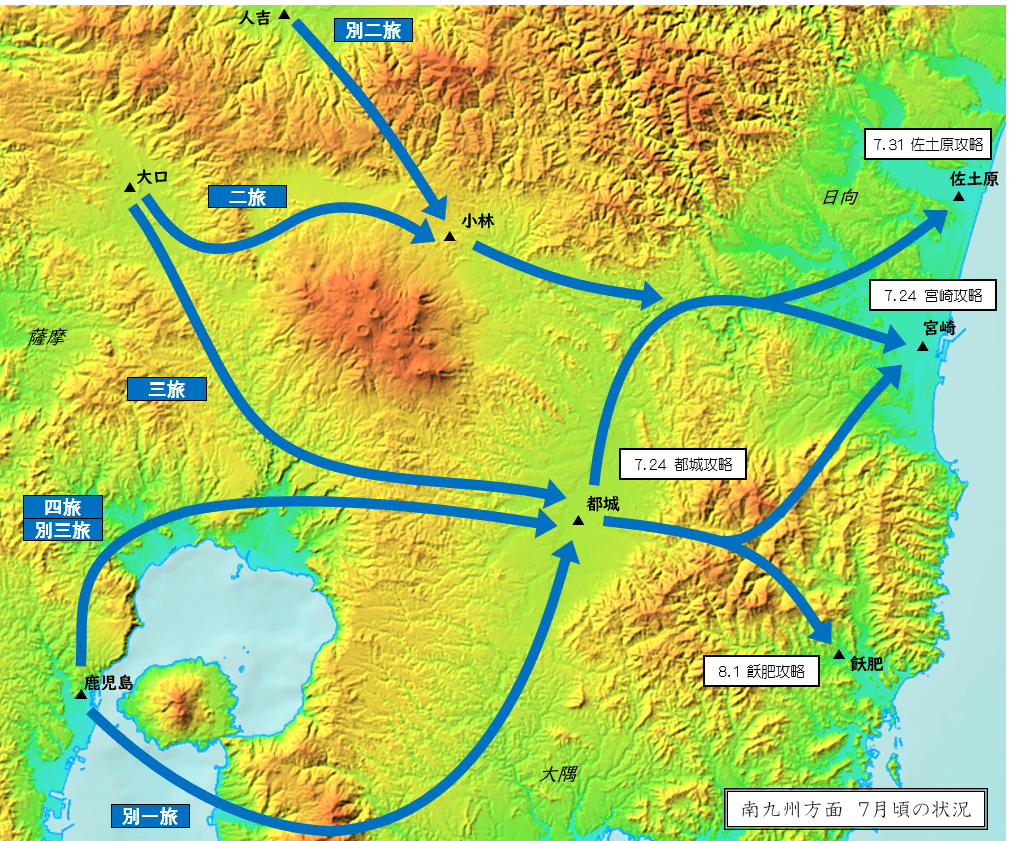

(6) 薩軍主力追撃作戦②

戦役後期の主力作戦。作戦目標は薩軍主力の殲滅。

人吉攻略からしばらくのち、官軍主力は薩摩・大隅地方全域の制圧を終えた鹿児島連絡軍と順次合流しつつ、日向方面へ向けて東進を開始。交通の要衝・都城を奪取して薩軍を日向一帯に封じ込めると、そのまま宮崎、延岡と北上し、西郷以下の本隊を追い詰めていった。また、豊後(大分県)方面においても、このころまでには官軍(熊本鎮台・第一旅団)・警視隊が失地を回復して薩軍勢力を日向方面まで押し返しており、戦役はいよいよ最終局面に突入していく。

8月中旬、延岡北方の和田越付近に集結した薩軍は西郷直接指揮のもと決戦の構えを見せ、官軍もまた全軍投入をもってこれに応じた。城東会戦以来となる両軍総力の激突は、兵力・火力ともに優勢な官軍の圧勝に終わり、官軍はわずか1日の戦闘で薩軍を総崩れに追い込むとともに、直近の渓谷地帯に完全包囲する。薩軍の継戦能力喪失はもはや明白で、戦役鎮定は時間の問題となったかに見えた。

ところが、それから数日後、薩軍の残存兵力は突如官軍の包囲陣を突破、可愛岳方面の山中に消え失せてしまう。官軍は薩軍の行方が読めず、急ぎ各地に兵力を分遣してその捜索と追撃に当たるが、神出鬼没の薩軍は追手をかわしつつ南下し、9月上旬、ついには鹿児島に帰還。わずかな警備兵力しか残置されていなかった鹿児島市街の大半は、薩軍によって奪回されてしまった。

これを受け、官軍主力は急ぎ鹿児島に転進、市街を再制圧するとともに、城山に薩軍を完全包囲。そして9月24日、最後の総攻撃を決行して西郷以下を殲滅し、半年余にわたった戦役にようやく終止符を打ったのであった。

▼

かつては薩軍派でしたが、最近はかなり官軍に傾注しています。まだまだ不勉強なので、もっといろいろな資料を読んで補強しなくては……!

ただ個人的に、それら一般的な解説の大半は、官薩両軍の動きを並列的に俯瞰したものか、薩軍視点に特化したものが多いように感じています。たしかに、西南戦役において官軍は何かと後手に回りがちだったので、戦役の流れを簡単に理解するためには、薩軍の動きに沿って見るのが最も手っ取り早いのでしょう。

しかし、薩軍の動きばかりにとらわれすぎると、往々にして官軍の重要な戦略行動が見落とされてしまいます。例えば、衝背軍作戦や鹿児島連絡作戦などは、その戦略的意義の大きさとは裏腹に、一般向けに語られる機会が意外と少ないように感じられるのです。

戦役の経過を、あえて徹底的に官軍寄りの視点、すなわち「政府が西南の役を鎮定するまでの過程」として再構成してみるのも面白いのではないか……そんな思いつきから、今回の記事を書いてみました。基本的には、陸軍の公刊戦史たる大著『征西戦記稿』などの内容を極力噛み砕き、考察を加えつつ大まかにまとめ直すというスタンスですので、よろしくお付きあいいただければ幸いです。

▼

さて、戦いの節目を官軍側から眺めていくと、西南戦役の主要な経過はおおむね次の6つのフェーズに分けることができます。

(1) 熊本籠城作戦(2~4月)

(2) 正面軍作戦(2~4月)

(3) 衝背軍作戦(3~4月)

(4) 薩軍主力追撃作戦①(4~6月)

(5) 鹿児島連絡作戦(4~6月)

(6) 薩軍主力追撃作戦②(7月~9月)

以下、これらのフェーズにおける官軍の作戦行動とその経過を概説していきます。ただし、この各フェーズは必ずしも順番に推移していったわけではありません。あくまで段階ごとに複数が同時並行した点には留意してください。

また、これに含まれない局地戦闘も少なくありませんが、全体的な流れの概説を優先し、あえて割愛しております。このあたりは機会があればまた別途。

(1) 熊本籠城作戦

戦役前期の支軍作戦。作戦目標は熊本城の防衛。

2月中旬、薩軍大挙北上の急報に接した熊本鎮台(司令長官:谷干城少将)は、山県陸軍卿からの断乎死守指令にもとづき、籠城による徹底抗戦を決心。小倉屯在の歩兵第十四連隊や九州派遣警視隊の一部、熊本県官などを急ぎ城内に収容して防御態勢を固めたうえで、城下市街の家屋を焼き払って射界を確保すると、付近に到達しつつあった薩軍の陣に夜襲を敢行した。この武力衝突をきっかけに、当初平穏裏に熊本を通過することを想定していたとみられる薩軍も熊本鎮台の粉砕・強硬突破を決意するに至り、政府と薩軍は明確に交戦状態へ突入する。

薩軍による熊本城包囲強襲開始は、それから間もなくのことであった。連日にわたる薩兵の激烈な攻勢によって、籠城軍の陣中では歩兵第十三連隊長・与倉知実中佐をはじめ多くの将兵が死傷したが、城兵は勇戦してこの猛攻に耐え、「熊本城を一蹴して東上する」という薩軍の所期戦略を挫くことに成功する。

2月下旬、官軍増援(正面軍)が北九州に上陸すると、薩軍主力はその迎撃のため熊本市街を去った。城の包囲は残留部隊によって継続されたため、籠城軍はやがて兵糧や各種物資の欠乏に苦しむこととなるが、城外へ攻勢に出て食糧を徴発したり、突囲隊を組織して友軍と連絡させたりするなど、あくまでも士気阻喪せず敢闘を継続。そしてついに4月中旬の衝背軍来援まで、熊本城を守り抜いたのであった。

(2) 正面軍作戦

戦役前期の主力作戦。作戦目標は熊本城の解囲。

2月下旬、孤軍奮闘する熊本鎮台を救出すべく京阪から急行した官軍の第一・第二旅団(通称正面軍。山県有朋参軍が総管)は、九州北部に上陸して一路南下し、歩兵第十四連隊の残存兵力(乃木希典少佐指揮。熊本鎮台の救援には間に合わなかったものの、その後木葉付近において薩軍主力に対する遅滞行動を実施)を収容。そして、熊本城の囲みを解いて北上してきた薩軍主力と、高瀬一帯の平野で数次にわたって激突する(高瀬会戦)。この戦いは、双方とも決定打を与えるに至らないまま引き分けに近い形で終結するが、この地に利あらずとみた薩軍は山鹿-田原坂-吉次越を結ぶ線へと後退したため、正面軍もその後を追うように木葉まで進出を果たすこととなる。

3月上旬、勢いに乗る正面軍は熊本への最短最速ルートたる田原坂・吉次越の直接突破を期し、両方面への同時攻撃を決行した。しかし、丘陵地帯に強固な防御陣地を構築していた薩軍は、攻め寄せる官兵に銃砲の猛射を浴びせるとともに、隙あらば白刃をふるって襲いかかるなど、頑強に抵抗。数度にわたる総攻撃はいずれも失敗に終わり、ここにおいて正面軍の南下は蹉跌を余儀なくされる。連日の消耗戦に伴って兵力不足・弾薬不足も一挙に深刻化し、政府や総督本営の面々はこのうえない焦燥にかられることとなった。

(一般に、官軍はつねに薩軍を上回る兵力を擁していたかのように説明されがちだが、これは誤りである。そもそもこの時点ではまだ全国の後方治安情勢が不穏であり、陸軍の常備兵力全てを九州に投入することは不可能であった。また、田原坂北東の山鹿の薩軍(桐野利秋指揮)が官軍の後方中枢拠点・南関への進出の機を窺っており、正面軍としては同方面へも戦力を割く必要があった。したがって、正面軍は限られた兵力を融通しながら戦わざるを得なかったのが実情であり、一概に兵力に勝っていたわけではない。田原坂方面の両軍の兵数を単純に比較すれば、3月上旬のうちは薩軍のほうが相対的に優位であったことも明らかになっている。)

3月中旬、正面軍はやむを得ず田原坂の直接突破を断念し、田原・吉次の中間地点(二俣台地)に主攻方面を変更。増派旅団(第三・第四旅団)や警視隊の応援を得つつ攻撃を継続し、凄絶な争奪戦のすえに同台地を占領して薩軍防衛線の中間にクサビを打ち込むと、側背より田原坂を衝くかたちでようやくその完全占領を果たす。

ところが、たちまちに態勢を立て直した薩軍が植木・木留付近でなおも頑強に正面軍の行く手を阻むと、戦線は再び膠着。そして、官軍別働隊(衝背軍)の熊本連絡達成によって薩軍が電撃撤退するまで、この状況が打開されることはなかった。多大な犠牲と時間を費やしたにも関わらず、結局正面軍は最後まで熊本城への直接打通を果たせなかったのである。

(3) 衝背軍作戦

正面軍作戦と並行して発動された支軍作戦。作戦目標は熊本城の解囲。

田原坂で熾烈な戦闘が繰り広げられていた3月中旬、鹿児島鎮撫勅使(3月上旬、鹿児島に上陸)への随行を果たして長崎に帰還した黒田清隆中将・高島鞆之助大佐は、勅使護衛に当たった陸軍部隊と警視隊を転用して薩軍の背後を衝くことを建議。戦局打開方策を模索していた京阪の政府首脳がこれを容れたことで発動されたのが、いわゆる衝背軍作戦である。

衝背軍は先述の勅使護衛兵2コ隊(のち増強され、それぞれ別働第一・第三旅団に改組)を先発とし、さらに増援旅団2コ(別働第二・第四旅団)を加えた計4コ旅団で編成され、その指揮は臨時に征討参軍に任じられた黒田中将が統括した。3月下旬、長崎を順次発した衝背軍は、薩軍の警備が手薄となっていた熊本南方の日奈久・八代周辺の沿岸に強襲上陸し、一路北進を開始。これに対し薩軍は、永山弥一郎(三番大隊長)以下の兵力を割いて頑強に抵抗するとともに、鹿児島で新募した増援軍を北上させ、南北からの挟撃を図った。連日激闘が繰り広げられたが、衝背軍は粘り強く進撃を続け、4月中旬には御船・川尻といった要地を次々に制圧して付近の薩軍を掃討。そして、ついに正面軍に先んじて熊本市街に到達し、開戦以来の第一目標であった熊本城解囲を果たしたのであった。

海上機動が遺憾なく効果を発揮した衝背軍作戦は、わが国の戦史においても有数の戦例といえよう。

※ 衝背軍の各旅団は、正面軍との区別のため旅団号に「別働」の二文字が付された。この「別働」表記は、熊本城解囲によって官軍が合一を果たすと用をなさなったが、旅団号があまりコロコロ変わりすぎても混乱を招くと判断されたのか、その後も維持された。

(4) 薩軍主力追撃作戦①

戦役中期の主力作戦。作戦目標は薩軍主力の殲滅。

4月中旬、衝背軍によって熊本城解囲が達成されるや、植木・木留方面の薩軍主力は突如として撤退。これにより、長らく足止めを食らっていた正面軍も、ようやく熊本城に到達した。

お互いに戦力合一を果たした両軍は、間もなく熊本城東方の一帯に集結して全面対決に及ぶ(城東会戦)。この一大会戦は数日間の死闘をへて薩軍の総退却という形で終結するが、官軍は連戦による疲弊や兵站上の限界のために長駆追撃を実行できず、薩軍の殲滅を果たすには至らなかった。

城東会戦を終えた4月下旬、山県参軍は各旅団幹部を召集して軍議を開き、しばらくの間の進軍停止を決定する。これは戦力再編・兵站確保・兵力休養の期間を設けるための必要やむを得ない判断ではあったが、必然的に薩軍にも戦力立て直しの時間を与えたのみならず、日向や豊後などの後方地域に生じていた警戒空白の継続的な放置につながった。結果として、官軍が熊本周辺で足を止めている間に、薩軍は肥薩県境の要害・人吉を本拠として薩摩・大隅・日向・豊後の各地に進出、分散割拠する姿勢を示すこととなり、ここにおいて戦禍のさらなる拡散と戦役の長期化は避けられなくなった。

5月下旬ころの征討方針と旅団配置状況は、次のとおりである。

①人吉方面の制圧 …別働第二旅団・別働第四旅団

②鹿児島陸路打通 …第二旅団・第三旅団・別働第三旅団本隊

③鹿児島市街の制圧 …第四旅団・別働第一旅団・別働第三旅団分遣隊

④豊後方面の制圧 …第一旅団・熊本鎮台

むろんこれはおおむねの配置であり、状況に応じて少数の分遣隊を別方面に進出させた旅団も少なくなかった。なお、①②は山田顕義少将(別働第二旅団司令長官)が、③は川村純義参軍がそれぞれ総括指揮に当たることとされた(②③の詳細については次項で解説)。

この間の官軍について、いずれを「主力」とみなすべきかの判断はむずかしい(例えば、純粋な投入兵員数だけを見れば、鹿児島連絡軍が最も多い)。したがって本稿では便宜上、西郷隆盛以下の薩軍本隊への攻撃に当たった軍を主力と解釈する。

山田少将指揮の官軍主力は、5月末より薩軍大本営が所在する人吉への攻撃を開始し、6月下旬にはその制圧を完了。しかし、西郷以下の薩軍本隊は包囲網からするりと抜けるような形で既に日向(現・宮崎県一帯。当時は鹿児島県の一部)方面へ逃れてしまっており、官軍としてはまたしても大魚を逸する結果となった。

(5) 鹿児島連絡作戦

戦役中期の支軍作戦。作戦目標は鹿児島方面の完全制圧。

城東会戦後、官軍は薩軍残存兵力を立ち枯れさせるべく、その本拠地たる鹿児島の完全制圧を企図。これにより、人吉の薩軍主力への攻撃と並行して、鹿児島連絡作戦が発動された。

同作戦は海陸両面から実施され、まず4月下旬、川村参軍直率の支軍(別働第一旅団・別働第三旅団分遣隊など)が順次海路より鹿児島に直接上陸して市街地を制圧。また5月上旬、陸路からも別働第三旅団本隊が県境を越えて南下し、鹿児島・熊本間の打通を開始する。

これに対し、薩軍も県境の要衝・大口の防衛に辺見十郎太、鹿児島市街の奪回に別府晋介・中島健彦といった名だたる勇将をあてて徹底抗戦。はじめこそ勢いにまかせて大口直近に進出した別働第三旅団は、薩軍の怒濤の反攻に大敗を喫してはるか後方の水俣付近まで押し戻されてしまったほか、鹿児島市街の川村支軍も数千の薩軍から逆包囲され、連日にわたって猛攻を受けることとなった。

戦況を重く見た総督本営は旅団の配置転換を行い、大口方面へ新たに第二・第三旅団をあて、別働第三旅団は出水方面に迂回させて鹿児島への直接突入を図らせるとともに、鹿児島市街にも第四旅団を増派。この戦力増強によって官軍は徐々に優勢となり、6月下旬には大口の攻略が達成される。時をほぼ同じくして別働第三旅団も鹿児島に到達し市街を包囲から解放したため、各旅団は県内の残敵を掃討しつつ順次合一して日向方面へ転進、薩摩・大隅方面の完全制圧と主力戦闘への復帰を果たしたのであった。

官軍が総兵力の半数近くを投入し、約2か月にわたって実施したこの鹿児島連絡作戦は、薩軍兵站線の寸断、武器弾薬その他物資の処分、鹿児島人民の帰順、およびそれらによる心理的圧迫など、薩軍戦力の減殺に絶大な効果を発揮した。一般にクローズアップされることは少ないが、戦役の帰趨を決するきわめて重要な一手であったといえよう。

(6) 薩軍主力追撃作戦②

戦役後期の主力作戦。作戦目標は薩軍主力の殲滅。

人吉攻略からしばらくのち、官軍主力は薩摩・大隅地方全域の制圧を終えた鹿児島連絡軍と順次合流しつつ、日向方面へ向けて東進を開始。交通の要衝・都城を奪取して薩軍を日向一帯に封じ込めると、そのまま宮崎、延岡と北上し、西郷以下の本隊を追い詰めていった。また、豊後(大分県)方面においても、このころまでには官軍(熊本鎮台・第一旅団)・警視隊が失地を回復して薩軍勢力を日向方面まで押し返しており、戦役はいよいよ最終局面に突入していく。

8月中旬、延岡北方の和田越付近に集結した薩軍は西郷直接指揮のもと決戦の構えを見せ、官軍もまた全軍投入をもってこれに応じた。城東会戦以来となる両軍総力の激突は、兵力・火力ともに優勢な官軍の圧勝に終わり、官軍はわずか1日の戦闘で薩軍を総崩れに追い込むとともに、直近の渓谷地帯に完全包囲する。薩軍の継戦能力喪失はもはや明白で、戦役鎮定は時間の問題となったかに見えた。

ところが、それから数日後、薩軍の残存兵力は突如官軍の包囲陣を突破、可愛岳方面の山中に消え失せてしまう。官軍は薩軍の行方が読めず、急ぎ各地に兵力を分遣してその捜索と追撃に当たるが、神出鬼没の薩軍は追手をかわしつつ南下し、9月上旬、ついには鹿児島に帰還。わずかな警備兵力しか残置されていなかった鹿児島市街の大半は、薩軍によって奪回されてしまった。

これを受け、官軍主力は急ぎ鹿児島に転進、市街を再制圧するとともに、城山に薩軍を完全包囲。そして9月24日、最後の総攻撃を決行して西郷以下を殲滅し、半年余にわたった戦役にようやく終止符を打ったのであった。

▼

かつては薩軍派でしたが、最近はかなり官軍に傾注しています。まだまだ不勉強なので、もっといろいろな資料を読んで補強しなくては……!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます