乗り物ニュース記事からです。乗り物ニュースでも、公共交通ではなく自動車関係の話題。それも交通安全の面で。

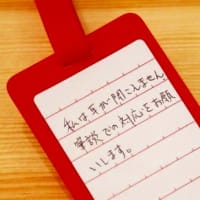

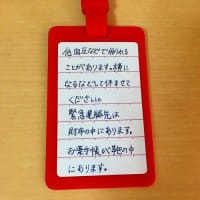

沖縄県で外国人が借りるレンタカーに、「外国の方が運転しています」と書かれたマグネットステッカーを貼る動きが広まっているそうです。

記事:「外国の方が運転しています」ステッカー、全国へ そのねらいと効果とは?

つまり、外国人、それも常住ではない旅行者の外国人が運転する自動車(レンタカー)に、初心者マークのようなステッカーを貼り、周囲の自動車運転士に注意をはかる、というものだそうです。あくまで沖縄県レンタカー協会での動きで、法律上の規定はありません。

昨今、外国人徐行者が日本国内で自動車を運転し、自ら移動する、という旅行スタイルが多いです。当然ながら、外国人旅行者は日本の道路交通の場は不慣れで、トラブルも発生しがち。そこでアジア序国からの旅行者が多く、レンタカー利用者も多い沖縄県での動きなのだそうです。

ご存知の通り、外国人がその国において自動車運転免許を持っていれば、日本国内で運転ができる「国際運転免許証」が発行されます。しかしながら運転が可能であっても、それはまさしく「運転できる」状態で、日本国内の諸事象に合わせて運転できるとは限らず、外国人旅行者が運転する自動車で、大規模な事故は無い物の、擦ったとか当たった、とかいうものはちょくちょくあるそうです。

そもそも日本は左側通行。世界で左通行は英国と、旧英連邦の国々ぐらいなもので、ほぼほぼ右側通行。交差点での曲がり方に左通行と右通行の差が現れます。

個人的な余談ですが、従妹が海外生活が長く、帰国時に自動車に乗ったところ、交差点左折の際に、なぜか曲がった先が右に寄ってしまいました。

「おっとっと、ここは左側通行だった」なんて名言?をつぶやいて、ハンドルを修正。

外国人旅行者で日本国内で運転している人は、そんな感じで運転しているのでしょうね。

***

そもそも、私思うのですが、国際運転免許証って存在、どんなものなのかと思います。

日本の道路交通法、同法施行令、付属する規則に従って運転すべきもので、それの教育機関が自動車学校であり、そこでの教育成果を確かめるのが自動車運転免許の試験です。

そのような国内の試験を経ずに、外国の状況で取得した免許証の不随として、日本での国際運転免許証って、どんなものでしょうか。

事実上、日本の法制度を知らなくても運転で来てしまいます。尤も、日本人の運転免許所持者でも、法制度を知り、法に基づいて運転している人は稀少ですが。

東京では、都心部でマリオカート(通称マリカー)というゴーカートのような自動車で、マリオのような衣装を着て運転するのが人気だそうです。

マリカーは普通自働車ではなく、原動機付自転車の扱いになるそうですが。

そんなのが、渋谷だ、表参道だ、六本木などを集団で走行しているそうで、それが外国人旅行者の日本での楽しみの一つなのだそうです。

こんなこと書くと、太平洋の向こうの国から「閉鎖的だ」と言われそうですが、国際運転免許証などいうちゃちなもので運転できるのはどうかと思います。

諸外国の中では自動車運転免許証の取得方法がとても簡単な国もあるとききます。それを逆手にとって、日本国内では免許証をとるのが難しい者が、その国で運転免許証をトリ、日本に帰国後に国際運転免許証を取る、ということをやってのける人がいるそうです。

ただこれは、できないはずだったともいますが。

最後は話が脱線してしまいましたが、一時的に来日の外国人旅行者は国内で、自働車運転できるのはどんなものかと思います。

早く言えば、禁止にしてほしいです。

沖縄県で外国人が借りるレンタカーに、「外国の方が運転しています」と書かれたマグネットステッカーを貼る動きが広まっているそうです。

記事:「外国の方が運転しています」ステッカー、全国へ そのねらいと効果とは?

つまり、外国人、それも常住ではない旅行者の外国人が運転する自動車(レンタカー)に、初心者マークのようなステッカーを貼り、周囲の自動車運転士に注意をはかる、というものだそうです。あくまで沖縄県レンタカー協会での動きで、法律上の規定はありません。

昨今、外国人徐行者が日本国内で自動車を運転し、自ら移動する、という旅行スタイルが多いです。当然ながら、外国人旅行者は日本の道路交通の場は不慣れで、トラブルも発生しがち。そこでアジア序国からの旅行者が多く、レンタカー利用者も多い沖縄県での動きなのだそうです。

ご存知の通り、外国人がその国において自動車運転免許を持っていれば、日本国内で運転ができる「国際運転免許証」が発行されます。しかしながら運転が可能であっても、それはまさしく「運転できる」状態で、日本国内の諸事象に合わせて運転できるとは限らず、外国人旅行者が運転する自動車で、大規模な事故は無い物の、擦ったとか当たった、とかいうものはちょくちょくあるそうです。

そもそも日本は左側通行。世界で左通行は英国と、旧英連邦の国々ぐらいなもので、ほぼほぼ右側通行。交差点での曲がり方に左通行と右通行の差が現れます。

個人的な余談ですが、従妹が海外生活が長く、帰国時に自動車に乗ったところ、交差点左折の際に、なぜか曲がった先が右に寄ってしまいました。

「おっとっと、ここは左側通行だった」なんて名言?をつぶやいて、ハンドルを修正。

外国人旅行者で日本国内で運転している人は、そんな感じで運転しているのでしょうね。

***

そもそも、私思うのですが、国際運転免許証って存在、どんなものなのかと思います。

日本の道路交通法、同法施行令、付属する規則に従って運転すべきもので、それの教育機関が自動車学校であり、そこでの教育成果を確かめるのが自動車運転免許の試験です。

そのような国内の試験を経ずに、外国の状況で取得した免許証の不随として、日本での国際運転免許証って、どんなものでしょうか。

事実上、日本の法制度を知らなくても運転で来てしまいます。尤も、日本人の運転免許所持者でも、法制度を知り、法に基づいて運転している人は稀少ですが。

東京では、都心部でマリオカート(通称マリカー)というゴーカートのような自動車で、マリオのような衣装を着て運転するのが人気だそうです。

マリカーは普通自働車ではなく、原動機付自転車の扱いになるそうですが。

そんなのが、渋谷だ、表参道だ、六本木などを集団で走行しているそうで、それが外国人旅行者の日本での楽しみの一つなのだそうです。

こんなこと書くと、太平洋の向こうの国から「閉鎖的だ」と言われそうですが、国際運転免許証などいうちゃちなもので運転できるのはどうかと思います。

諸外国の中では自動車運転免許証の取得方法がとても簡単な国もあるとききます。それを逆手にとって、日本国内では免許証をとるのが難しい者が、その国で運転免許証をトリ、日本に帰国後に国際運転免許証を取る、ということをやってのける人がいるそうです。

ただこれは、できないはずだったともいますが。

最後は話が脱線してしまいましたが、一時的に来日の外国人旅行者は国内で、自働車運転できるのはどんなものかと思います。

早く言えば、禁止にしてほしいです。

一番ヒャットするのが交差点の右左折。タクシーを利用していても当方がヒヤッとします。

息子がギリシャに居る時に乗せて貰って思わずアッと声が出ましたものね。

その点、ニュージーランドは良かったですね。

国際運転免許証は、何かの条約によるものだそうです。

すみません、その条約を失念しております。

通行区分の違いは、鳴れていもヒヤッとしますね。

直線ならまだしも、カーブや、交差点を曲がる時。

日本でも沖縄県が、復帰33年目にして米国式の右側通行から日本式の左側通行に、一夜にして変えましたが、変えた当日は交差点を曲がる感覚の違いで、道路をはみ出る事故が多発しました。

バスが(それも新車)、田んぼの中に横倒しになった映像ははっきり覚えています。

そういう状況が、外国人による国際運転免許証で引き起こされているわけで、なんとかせねばならないと思います。

単に「条約だから」だけでは済まされないと思います。

私は当時高校3年生でしたが、当事者ではないものの、報道でそのことは知っていました。私が始めて沖縄に行ったのは、その7年後の1985年9月で、無論その時は本土・ヤマトを同じ左通行方法でした。

「ナナサンマル」との標語で、7月29日の午後10時から全県で緊急車両以外を全て通行禁止にして、翌30日午前6時まで8時間かけて行われた変更作業は、本当に大変だったようです。先日も、その時の様子の動画を見たんですが。

沖縄県一県だけでも、あれほど大変だったんですから(準備にかかった期間も長かった~)、もし仮に国全体で実施するような必要が出てきたら、気の遠くなるような労力と予算と時間がかかることでしょう。

ふと思ったんですが、沖縄がもしヤマトと一緒にならず、そのまま「独立」していたら、こんな面倒な変更はしなくとも良かったのではないかと。昔からの沖縄独立論者の私としては、それも有りだったのではないかと、この記事とコメントを拝見して、そう思わされました。

重要な指摘、ありがとうございます。

沖縄本土復帰33年では、21世紀に入ってしまいますね。

しかも愛知万博の年。

「戦後33年、日本復帰6年」です。

コメント文は修正できないので、そう読み替えてください。

で、通行方法の切替ですが、あの時は、大勢の方が見に行かれたそうです。

「ナナサンマル」の標語、覚えています。その日が小生の誕生日でしたので、なお一層。

切替作業は、しんきちさんお書きの通りで、一時的に緊急車両以外の通行を全て止めるものでした。

そして信号機から道路標示から標識から、全てを左側通行様式にして、朝を迎えました。

交差点の右左折での事故が大変多かったほか、車幅感覚の違いからの接触事故が多かったと記憶しています。

そして最大の記憶は、バスが田んぼの中に横倒しになっていたこと。

沖縄がそのまま「沖縄」として独立したら、ですか。

う~ん、どうだろう。私は日本人の一人として日本の一地方である沖縄も含んで日本だと思います。

決して民族的には大和ではなさそうですが、複数の民族が集まってもいいと思います。

これはいろいろな意見がありますね。

ついでながら沖縄独立の話ですが、元々アメリカは第二次世界大戦後沖縄を独立させようとしたものの、日本との貿易に関税がかかるようになると沖縄の産業が成り立たないため祖国復帰運動が展開され、結局日本になった、という経緯があったと記憶しております。琉球王国は日本と中国を結ぶ海洋貿易で栄えた国ですし、人口も多くないことから現代でも自由貿易が非常に重要な地域だと言えるでしょうね。沖縄を今後も日本の一部とするならば(私自身もそうすべきと思います)自由な貿易ができる環境を整備する必要があるかと思いますが、昨今の政治情勢を見ているとこういう視点を持った人が皆無に近く(基地問題で沖縄寄りの発言をする人はTPP等に反対で、自由貿易賛成を掲げる人は沖縄に辛辣であることが多いように見受けられます)どうしたものかと思っております。