桜井市粟原(おうばら)周辺。

ムネサカ古墳

聞いたことはあるが行ったことがなかった。

あの山の上です。 いきなりの山道

聞けば、昔ははっきり分かった山道がササが繁ってわからなくなっていて、今日に備えて草刈りをしてくださったとか。ありがたいことです。

坂道がしんどいなんて言えませんね。ふうふう・・

途中で木の枝を拾ってステッキにした。

少し広いところへ来たと思ったら、目の前にぽっかりと黒い穴。想像していたより大きい。

順番に中へ入る。羨道の天井は低く、頭を打たないように身をかがめて・・

足元も岩がころごろして土が山になっているところもある。

必須の懐中電灯を忘れたことを後悔。

右)玄室の奥石は大きく立派。2段積み。 床には平らな石が数個残っていた。

天井にコウモリ団子。ゆっくり見たいところだが団体なので仕方なし。

ムネサカ古墳は7世紀中頃~後半の築造の円墳らしい。

岩屋山古墳ほどではないが、切り石を使用し、残った漆喰や積み方などほぼ同じ規格で、岩屋山古墳と同じ工人によるものかもとのこと。

2号墳・4号墳などもあり、ムネサカ古墳群と言われるが、普通ムネサカ古墳と言えばこの1号墳のことをさすという。近くにあるという2号墳は1号墳より小さいらしいが、2つセットのようになっているのもこの時期の特徴らしい。被葬者は中臣氏に関係のある有力者ではないかとのこと。

急坂を下り、粟原川を渡り、今は粟原地区の公民館になっている「粟原小学校跡」で休憩。

のどかな風景 途中に「竹本越太夫」の碑

なぜここにこの碑があるのか調べたがわからず。

咲き分けのモモ「源平モモ」というのか「思いのまま」というのか。

花に励まされて坂を登る。

粟原寺跡に到着

粟原寺は飛鳥時代の終わりごろ造られた山の中の寺。奈良県の史跡に指定されている。

出土した瓦は三重県の在良寺のものと同じ窯で作られているらしい。

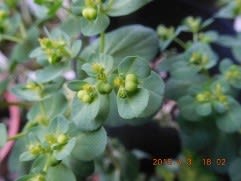

13重の塔 後から持ってきたものらしい。 ムロウテンナンショウ?

礎石 30メートルの高さがあったという三重の塔の心礎

寺域についても東はどのあたり・西はどのあたりと、東西南北についてしるされ、相当広い範囲だったようだ。

出土した瓦は三重県の財良寺から出土した瓦と同じ型から作られているらしい。

下って粟原公民館(粟原小学校跡)で昼食

懐かしい二宮金次郎さん薪も精巧に作られている。

右)本の字も書かれている。「一家・・・・」修身の教科書なのか?

なかなか芸の細かい金次郎像だった。他で金次郎さんに会ったら、本も覗いてみよう。

昔の校舎の面影が残っている。

明治7年に開設・昭和38年廃校になり、城島小学校に統合。

屋根を見上げれば・・「粟原小学校」 「小学校」の字を彫った瓦 いいなあ。

次に訪れた越塚古墳

6世紀~7世紀初頭築造の巨大な横穴式石室を持つ古墳 ムネサカ古墳より少し古い。

規模も少し小さいらしい。

越塚古墳へ 先ほどのムネサカ古墳より天井が高かった。

石室床面には組合せ式石棺の床石があった。玄室は大石の3段積み

次の天王山古墳は時間の都合でパス。

ギンヨウアカシアが満開 ヤワゲフウロ

倉橋ため池を通り、桜井高齢者福祉センターから雀塚へ。

雀塚・・何かほのぼのと可愛いイメージ。ポッコリと丸い塚でもあるのか?

ここもまたまた坂道である。 石標 なんて書いてあるのか?

とりあえず写真を撮っていたら「このあたりから雀塚です。皆さんは今雀塚の中を歩いています」

説明では特に盛り上がった塚があるわけではなく、この山一帯が雀塚といわれ「崇峻天皇の御陵伝承地」だという。ロープの中は宮内庁の管理地らしい。

蘇我馬子が部下に命じて崇峻天皇を暗殺し、殯も行わずすぐに埋葬したらしいが、その場所も長らくわからない状態で、明治に今の地「崇峻天皇倉梯岡陵」に比定されたが、雀塚を御陵伝説地とし、天王山古墳は御陵参考地としている。真の崇峻天皇陵との説もあるとのこと。

雀塚の中にあった墓碑は崇峻天皇とは関係がなく、土佐の藩士で天誅組の楠目清馬(くすめせいま)の墓塔であった。

雀塚はイメージしたものとは全く違ったが、初めて来れた。

この後、崇峻天皇倉梯岡陵へ立ち寄った。

ここからの下りで、工場に目が留まった。

学校の校舎だったらしい工場 上の瓦)「小学校」 下の瓦)「学校」

屋根の上の瓦(中央)を見ると「倉橋学校」と彫ってある。 右)拡大したもの。

先に見た倉橋小学校との関係はあるのか?

調べようとしたがわからなかった。元の学校の校舎が工場になっているのは初めて見た。

聖林寺を見学 本尊で、大きい子安延命地蔵は、台座やハスの花も1つの石から掘り出されている巨大石仏。岩の上に立つ地蔵に、お堂は後で建てられたことなどを聴く。

国宝の11面観音立像は元大御輪寺に祀られていたが、明治初年の廃仏毀釈の時に移され、聖林寺に祀られるようになった。大御輪寺は破壊されたが貴重な仏像は残された。

帰りはずいぶん遅くなったが、初めての所も多く、小学校跡なども面白かった。