早くも昨シーズンのメトのオープニング・ナイトから一年が経ってしまいました。

今年は『愛の妙薬』の新演出がオープニング演目で、昨年の『アンナ・ボレーナ』に続きネトレプコが再登場!なので、

”馬鹿の一つ覚えとはこのことだな。”と思っていたところ、

どうやら来シーズン(2013/14年シーズン)も彼女が出演する『エフゲニ・オネーギン』でキック・オフするらしいと聞き、

更に力が抜けました。ぷすーっ。

例年オープニング・ナイト・ガラの数ヶ月前くらいからドレスのことを本格的に考え始めるわけですが、

本当にぎりぎり直前まで気に入ったものが見つからなくて汗かいたーなんていう危ない年もあって、

そろそろ私も学んだらどうなのよ?ということで、

実は今回に関しては、先シーズンのオープニング・ナイトが終わるか終わらないかといううちから、真剣なドレス・ハンティングを始めてました。

演目が『愛の妙薬』だから、あまりドラマティックに過ぎたり黒っぽい色のものはやめて

(その頃はシャーが”ダークな妙薬”などというわけのわからないアイディアを温めているとは思いもしなかったゆえ、、、)、

軽やかな感じのデザインと色合いのものにしよう、、、と思っていたところ、

幸運にも年明け前に、お直しが全く不要なほど体にぴったり合った思わぬ掘り出し物が見つかり、

”私の作戦の勝利だな。これでオープニング・ナイトまで何の心配もなく過ごせるわ。むふふ。”と一人悦に入っていたわけです。

さて、ネトレプコといえば、以前は本当華奢だったのに、

ティアゴ君を生んでほんの数年でものすごく立派な体格になられているのは皆様もご存知の通りですが、

(2007年9月の『ロミオとジュリエット』の舞台から。このちょうど一年後にティアゴ君が生まれている。)

私は彼女がメトに戻ってくる度にその順調な成長(?)ぶりを毎年見つつ、人ってこんなに早く太れるんだなあ、、と他人事のように思っていたわけです。

昨シーズンのオープニング・ナイトの記事の中でドレス・ハンティングのお話をした時も、

"私は背に関しては日本人としてはもちろん、アメリカ人の中に混じっても決して小さくはなく、平均的だと思いますが、

日本人の典型的なパターンで体に厚みがないので(父が楊枝のような人だからこればかりは遺伝で仕方なし。)"

と、呑気なことも書いてますね。

しかし、どうでしょう?丁度このブログの更新を止めた年明けくらいから、、

空いた時間で睡眠はたっぶりとれるわ、料理はがっちり作るわ、ついでにどさくさにまぎれてお菓子作りにまで励んでしまうわ、で、

なんか気がついたら持っているパンツ(いや、あの、下着じゃなくて、ジーンズとかですよ。)がきつくなってしまってですね、

いや、正直に告白すると、着れなくなったものが一枚、二枚、三枚、、。

”日本人の典型的なパターン”なんてどこ?って感じで、もう体に厚み、出まくりでして、

我が家には体重計がないので、その間、現実逃避にまかせていたのですが、

8月末にミラノに遊びに行った時の写真を家族に送った際、母に”あんた、なんか、太ってないか?”と言われた時に、”はっ!"と思いました。

年末以来クローゼットにかけっぱなしになっていたライラック色のヴァレンティノのドレス、試着した時にぴったりだったということは今は、、、。

考えるだに恐ろしく、あまりの怖さに試しに着てみる気にもなれない。

やばい、やば過ぎます!!!!

人ってこんなに早く太れるんだな、、、って、それはあんたのことだろう!!って感じです。

数年どころかたった8ヶ月で!しかも、子供なんて一人も産んでないのに。

とりあえず、数週間、気が狂ったようにワークアウトに燃えることにしました。

じゃないと、今、ドレスが着れないとわかったって、ドレスは小さくお直しすることは出来ても大きくすることはできないし、

これから買いなおす時間もありません。

何としてでもこのドレスを着なければならないのです!

そしてオープニング・ナイトの一週間前におそるおそる袖を通してみると、なんとか背中のジッパーはあがりましたが、

もういっぱいいっぱい、ドレスが悲鳴をあげていて、

華奢な生地なものですから、メトの座席にお尻をつけた途端、バリバリバリ!!といきそうな雰囲気です。

駄目だ、、もっと痩せないと、、。

ワークアウトなんかではとても追いつかないとわかった今、残る方法は断食しかない!!!

ということで、オープニング・ナイトまでの最後の一週間は、会社でも家でもほとんど何も食べませんでした。

会社に二人日本人の同僚がいるのですが、幻影を見そうなほど腹を空かせている私の前で、

ランチに近所の日本料理店から注文したうなぎ定食にぱくつかれた時は泣きました。

後輩の女の子は、"Madokakipさん、火曜日(ガラの翌日)はうなぎとドリトス(ジャンク・フードの王様かつ私の好物)

両方準備しときますから。”と言って慰めてくれたけど、もうその言葉も耳に入らないくらい腹ペコ。死ぬー

ここまで強引にダイエットしたら、さすがに体も反応しないわけにはいかなかったようで、

オープニング・ナイトの前日にもう一度ドレスを着てみたら、これなら何とか座席に座っても大丈夫という位にはなってました。

その様子を見て、連れが”いやー、あのままどうなっちゃうのかな、と思ってたから、痩せることが出来てよかった、よかった。”

、、、そういうことは、これからもっと早く言ってね、って感じです。

それにしても、いやー、本当、今年は危なかった、、。

当日は天候にも恵まれ、無事、予定通りのドレスでメトに乗り込むことが出来ました。

(これが雨だとまた話がややこしくなって来るところでした、、、。)

毎年トライアル&エラーの繰り返しのドレス選び、今年の教訓は”あまりに早く準備し過ぎるのも考えもの”。

当日も食事は危険なので空腹のままふらふらしながらメトにたどりつくと、

相変わらず支配人は色んな彼の考える”セレブ”に招待状をばら撒きまくっているみたいで色んな人を見かけました。

なかでも、開演前の化粧室のあまりに激混みな様子に用を足すのを諦めたのか退出しながら、

"Shit, shit!"と私も含めた列の女性達の頭越しに罵って出て行ったでかい女には、

”メト、しかもオープニング・ナイトでこんな汚い言葉を聞くとは、、。”とみんな引きまくりでしたが、

よく顔をみたらコートニー・ラヴだったのには、何年か前のオープニング・ナイトでオルセン姉妹を見た時と同じ位、

”一体誰を呼んどんじゃ、支配人は、、。”と思わされました。趣味の悪さは演出家の選び方だけじゃないんだな、、、。

他にもどんなゲテモノが招待されているんだろう、、とドキドキしてしまいましたので、

毎年オープニング・ナイトの日のマイ・シートになっているサイド・ボックスの座席から

オーディトリアム越しにドミ様と奥様と見受けられるお姿を客席に拝見した時は実にほっとしました。

またオープニング・ナイト恒例といえば、オースティン様御一行なんですが、今年は残念ながら同じボックスではありませんでした。

今回彼がドレスを作成しエスコートしたのは、これまで『つばめ』などの演目に出演していて(感想もこのブログにあるはずです。)、

今シーズン『リゴレット』のジルダ役にもキャスティングされているソプラノのリゼット・オロペーザでした。

オースティン様御一行が隣でないとすると、では誰が、、?と思い、私の横の座席を見ると、

5歳位の女の子がおめかししてちょこりん、と座席に座っています。お母様とご鑑賞なんですね。

ベル・カントを聴く5歳児か、、、しぶい。

ただ、『愛の妙薬』という演目については、こんなにすごく楽しくて、

最後に胸がきゅん!とする瞬間があって、しかも鑑賞後にオーディエンスをハッピーな気持ちにさせる力がある演目は

年齢を問わずすべてのオーディエンスに受け入れられやすいはずなのだから、

どうして年末のホリデー・シーズンのキッズのための演目にしないんだろう、

ひいてはどうしてオープニング・ナイトの演目に持ってこないんだろう、とずっと思っていました。

はっきり言って、よっぽど頓珍漢な演出やひどいキャストでない限り、成功が約束されている演目だと思うんですよ。

NYタイムズのオペラ評と私の意見が合わないのは毎回のことなんですが、

今日の公演の評の中でもトマシーニ氏が”当初『愛の妙薬』はあまり開幕公演に似つかわしい演目とは思えなかったのだが、、”みたいなことが書いてあって、

一体何を根拠にそう思うのか?と逆にこちらがびっくり!です。

私がこの演目の魅力を十全に感じられるようになったのはコプリーによる旧演出の存在も大きいかもしれません。

彼の演出はパヴァロッティとバトルが出演した1991/92年シーズンの公演がDVDにもなっています

(し、日本公演にも持って行ったことがあるのでご覧になった方も多いでしょう)が、20年前の録音技術で収録したもののためか、

舞台の色彩の実際のテクスチャーやそれから生まれる華やかさが失われているのが残念です。

実際の舞台での幕が開いた瞬間に生まれる心躍るようなバブリーな感覚とか、

それぞれの登場人物のキャラを十全に表現つくした衣装の素晴らしさはもちろんなんですが、

エキストラ(ニ幕の頭に登場するピンクの衣装に身を包んだオケのメンバー含む)を上手く使ったコミカルな演技とか、

小道具の使い方の上手さ、

それから演技付けもきちんとされていながら、それでいてそれぞれの歌手の表現の仕方を楽しめる余地もきちんと残されていて、

コプリーのオリジナルの演出が優れているのはもちろんなんですが、

昨シーズンの引退を迎えるまでの20年の間に舞台監督や登場した歌手たちによって蓄積されたアイディアによって進化していった部分もあって、

上手く歳を重ねた俳優さんを見るような演出だったわけです。

DVDはパヴァロッティ、バトルというスター・キャストですが、別に歌手がここまでよくなくても、

そして実際、私が見たものの中にはファースト・レートとは言いづらいキャストのものもたくさん含まれていましたし、

歌も超一級と呼ぶには厳しいものも含まれていましたが、

いつも見終わってみれば、少なくとも”来てよかった。”と思うものばかりでした。これは作品と演出の力なのだろうと思います。

そんな優れた演出だったものですから、力のある歌手が登場した時は鬼に金棒状態で、

コプリーのプロダクションによる最後の公演(2012年3月)の舞台に立ったのはフローレスとダムラウの二人でしたが、

このプロダクションの引退にふさわしい素晴らしい公演で、

ブログ休止期間中に感想を書き逃したことを最も残念に思っている公演の一つです。

まあ、そんなすごい演出と比べるつもりもなかったし、普通に演出していれば外しようのない演目なので、

特に新演出については心配することもなかろう、、と思っていたところに、例のシャーの”ダークな妙薬”発言事件なわけですよ!

あああああああーーっ、もう余計なこと考えなくってもいいんだってば!!!!

イタリアの村の遠景が投影されたスクリーンをバックに、ベニーニの指揮の元、オーディエンス全員で国歌の斉唱を終えるといよいよ前奏曲。

ベニーニといえば、2008/9年シーズンの『愛の妙薬』の公演で見せたニコル・キャベルとの闘いが思い出され、今でも笑ってしまうのですが、

あの時はその闘いで消耗したせいか、割りとさらりとした普通の指揮で、彼の個性も力も(それがあれば、の話ですが)発揮できず、という感じでしたが、

今回はオープニング・ナイトの演目で、しかも来月にはHDにも乗るとあってベニーニがかなり本気になって張り切ったと思われ、

細かいところまで神経の行き届いた音楽作りで、面白いなと思う箇所がたくさんありました。

しかも、面白く演奏することが目的になっているわけではなくて、舞台で起こっていることを表現するために必然的にそうなった、という感じで、

彼の細かい要求にオケもきちんと応えていて、非常に内容の良い演奏だったと思います。

(シーズン当初は毎年そうですが、オケもまだヘビー・スケジュールにくたびれる前の非常にフレッシュな音を出していて、

前奏曲で音が出てきた時は、幸福感500%でした。)

後でもふれますがニ幕のアディーナが”私はあなたを愛している!”とネモリーノに認める場面での劇的な盛り上がり方は、

まるでヴェルディ作品の演奏のようにドラマティックで、

サイド・ボックスから聴いていると、低音の楽器が前に出たどーっ!と湧き上がるような演奏で、

オーディエンスによって好き嫌いが分かれるかもしれませんが、私はオケの演奏についてはこれはこれで嫌いじゃありません。

またこの作品は、そこでこちらの心がふっと折れるようなはっとさせられるようなロマンチックな和音があって、

それまでの賑々しい場面からふっとそこに移行する時にえも言われぬ美しさがあるのですが

(例えば一幕の二重唱”優しいそよ風にお聞きなさい Chiedi all'aura lusinghiera"に入る前の部分とか)、

そういう場面でのオケの音の美しさも出色でした。

ネモリーノをはじめ村人たちが舞台に現れると、”色、くら(暗)、、、。”と思わされます。

セットや衣装に使用されている色彩のせいなんでしょうが、コプリー演出の見ているだけで気分がワクワクしてくるような感じとは対照的に、

見ていると心が沈んですさんでくるような色合いです。

ポレンザーニは地はすごく人が良くて優しい感じで、ネモリーノはキャラクターに合っているな、と思っていたのに、

この舞台での彼の髪やメイクや服装はまるで犯罪者みたい。

これから村で起こるのは窃盗事件か殺人か?って感じです。

作品や音楽が行こうとしている反対側に引っ張ってどうする?

さらに合唱にのって聴こえてくるアディーナ役のネトレプコの声がこれまたどっしりと暗い。

彼女の声は本当に重くなりました。もう声楽的にこういうベル・カントのコメディック・ロールは完全に限界、封印すべきでしょうね。

(実際、ウォール・ストリート・ジャーナルの記事で、彼女自身もそうしたい意向を持っている旨が書かれています。)

彼女の歌唱の良いところの一つに、本能的にアンサンブルやオケとのバランスをとって歌える、という点があると私は思っていて、

今日の演奏なんかでも、村人(合唱)と一緒に軽く歌う場面では自ずと声量が抑えられていて、

そういう場所では割りと早いパッセージも軽く歌いこなせているのですが、

自分が前面に出て歌わなければならない場面になると必然的に声量が増えるわけですが、

それに伴ってアジリティが大きく損なわれるようになっているのが気になりましたし、あとは高音、

これがもうたった2、3年前に比べても軽々と出なくなっていて

(特に昨シーズンの『マノン』あたりからこの傾向が顕著になったように思いました。)、

ベル・カントやフランスもので非常に安定感のある高音を持っていた彼女が、今や必ずしもそうではなくなって来ています。

時々、聴いていて”こわいな。”と思わされるような音が出るようになって来ましたし、

一つ一つの高音に、今から出すぞ、という妙な緊張感が伴うようになりました。

ドラマティックな役の高音はそれでも歌っていけるかもしれませんが、

ベル・カントのレパートリーで、ぱちぱち!とシャンパンのように軽く高音を繰り出していかなければならない役は今後無理だな、と思います。

(それを言ったら、ヴェルディの『椿姫』なんかも。)

また、MetTalksの時にも感じたのですが、彼女のパーソナリティ自身もちょっと変化した部分があるというか、

良く言えば落ち着いた、お母さんっぽい雰囲気が出始めていて、こういうムスメムスメした役は、

なんとか彼女の明るいキャラで乗り切っているものの、少しずつ無理が出てきているかな、、という風にも思います。

ネモリーノ役を歌うポレンザーニはその点ここ数年どころかずっと前から持ち味も声もあまり変わってないような感じがします。

(当然声に若干の変化はありますが、ネトレプコのそれほど劇的じゃありません。)

こんな心底お人好しな感じがするテノールってそんなにたくさんいないんですから、

私だったらネモリーノを思い切り痴呆の設定にしてるところですが、MetTalksで彼が語っていた通り、

新演出のネモリーノに全然痴呆っぽさはなく、男らしい普通の(少し犯罪者っぽいですが)青年、って感じです。

どこで目・耳にしたのか、記憶が定かで申し訳ないのですが、シャーかポレンザーニが、

この演出では、ネモリーノがこれまでアディーナにはっきりとした告白を出来ずに来た理由の一つは

身分の差という壁のせいだ、という風に言っていたように記憶しています。

コプリーの演出では、ネモリーノの頭の弱さとそれに対するコンプレックスが、

『トリスタンとイゾルデ』の本を村人の前で読んで聞かせるくらい頭が良くて教養のある(と、少なくともネモリーノは思っている)

アディーナへの告白への壁となっている、という解釈の仕方なんですが、それとは対照的だな、と思います。

音楽祭などでテンポラリーにかける演出と違って、メトで新演出を手がける場合は、

その後、何年にもわたって通用する、違うキャストでもその良さが損なわれないような演出を作ってほしいし、

それ故、あまりに初演時のキャストのキャラクターに依存しすぎる演出には賛成しない私ですが、

それでも、オリジナル・キャストで演出家が持っているアドバンテージのひとつは、

ある程度、キャストに合わせて演出をテイラーできる点であることは否定しません。

あまりに白痴が入っているのはやり過ぎだと思いますが、やはりこの作品全体を眺めると、

ネモリーノが若干すっとぼけたキャラクターであることは間違いなく、アディーナが歌うパートにもそれが示唆されているし、

お金がない、身分が低いことだけでは、ネモリーノに叔父の財産が転がりこんだと聞くまで村の女性たちに軽くあしらわれている理由に十分でないと思います。

というわけで、私ならせっかくのポレンザーニ本人のキャラを生かして、もうちょっと馬鹿っぽくさせるんですけどね、、。

この作品でアディーナとネモリーノと同じ位大切なのは、いかがわしくかつ怪しい準主役の二人、

つまり、アディーナをめぐってネモリーノの恋のライバルとなる軍人ベルコーレと、

ただの安ワインをなんでも解決する魔法の薬として売り歩いているいんちき行商人のドゥルカマーラで、

この二人がびしっと決まらないと、『愛の妙薬』の楽しさは半減です。

以前このブログのコメント欄で紹介いただいた、ウィーン国立歌劇場でのヌッチお父さんのベルコーレ、

これなんて最高ですね。(アディーナはまだまだ娘らしい役がぴったりの頃のネトレプコ、ネモリーノはヴィラゾンです。)

やっぱりベルコーレ役はこれ位はじけてないと。

ヌッチお父さんの歌の上手さ・存在感はもちろんですが、この演技の上手さ、役のエッセンスを摑んでいるさまはどうでしょう!

それに比べると、残念ながら今日の公演のクヴィエーチェンのベルコーレは”どうしたの?”という位、薄口です。

もっとはじけてくれないと、全然面白くない!!!

彼はインタビューとかレクチャーとかフリー・トーキングの場ではすごく面白い冗談も交えてウィットの富んだ話を聞かせてくれるし、

数シーズン前にみた『ラ・ボエーム』でのマルチェッロ役を見るに、決してコメディックな演技も下手な人ではないと思うのですが、

今日の公演での役の描写はスマート過ぎて、なんか彼の良さが全然生きていない感じです。

彼自身の力の及ばなさか、はたまた、またシャーに”この役はヌッチみたいなギャグ漫画的描写はしないで、

これまでにないような、スマートな存在として演じて欲しい。”とか何とか言われて、上手く役を作れなくなってしまったのか、

いずれにしても、ポレンザーニのネモリーノに続き、今夜の、”本人のキャラが生きていないこと夥しい症例”ナンバー2です。

そういえば、この公演に対する批評家の意見の中に、この公演では”くるくるスカートを回したり、

お尻をぱしっと叩いたり”するような演技しかアクションがない、と書かれたものがありましたが、その通りだと思います。

シャーだけでなく、最近メトで演出を手がけている演出家全員にその傾向があるように思いますが、

演出に関してハイ・レベルでのアイディアはもっていても、それを実際の公演で血肉化させるための巧みで細かい演技付けをキャストに行える人が、

オットー・シェンク以来現れていないのではないかと思えるほどです。

最近メトで演出面で評判の良かった演目のいくつか(『鼻』とか『サティアグラハ』)ですら、

そういう演技面での説得力よりも、ビジュアル・アートとしての力が評価されたような感じです。

またワシントン・ポストの評ではアン・ミジェット女史がこの公演について、

”コメディックな作品をストレートに演じるのは構わないが、それで結果を出そうと思ったら、説得力のある、立体感に富んだ登場人物を作り出す必要がある”、

”シャーと彼の演出チームは単にコミカルなシーンをプレイダウンしただけに終わってしまった。”と言っていますが、

その通りだと思います。

(またこの点だけでなく、この公演に関しては、彼女が書いていること、ほとんど全て、私の感想と合致しているので、

ここでこの記事を読むのをやめて、そちらを読んで頂いてもいいくらいです。)

シャーは折にふれてメトの公演をきちんとこれまで見て来ていることを匂わせていて、

実際、公演の伝統ということに対しても比較的敏感で、

『トスカ』のボンディやリングのルパージみたいに、そんなこと、関係ねー!と開き直ってケツをまくれるほど厚顔ではないし、

キャストから反対意見が出た際にも自分の意見を押し通すほど強引なところは持っていないのかもな、と思います。

ただ、それが今回ちょっとバックファイヤーしてしまって、”新しい切り口を持ちこみたい”という演出家としてはある程度無理ない願望と、

上で書いたような公演の伝統への板ばさみで、中途半端なものをプロデュースしてしまったような感じかもしれません。

実際、セットの構成、人の動きなども、コプリーの前演出と酷似している部分があって

アディーナが本を読んで聞かせる場面の人の配置とそれにネモリーノが紛れ込んでいく場面とか、

婚姻の祝いの場面のセットなんか、本当にそっくりです。

なんですが、例えば前者の例をとると、

コプリーの演出だとネモリーノの衣装が周りの村人と区別のつきやすい色になっているので、

彼がアディーナにじわじわとにじり寄って、アディーナが振り向くと”きゃっ!”と言いたくなるような至近距離に

いつの間にか近づいていく様子が観客からもわかりやすく、

ネモリーノ役の歌手に演技力があるとすごく面白い場面になるところが、

この演出ではネモリーノの衣装の色が汚すぎて村人役の合唱の人たちと区別することが非常に難しいので、

そこの面白さが激減です。

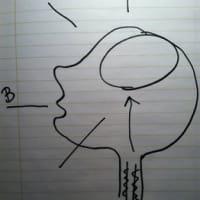

トップの写真を見て頂くと、これですぐにポレンザーニを判別することがいかに難しいかが実感できると思います。

なので、今回の演出は思った程コプリーの演出から変わっていなくて、

旧演出から底抜けに面白い部分と楽しい部分を抜き取っただけ、というような感じになってしまっています。

これを幸ととるか不幸ととるか、は微妙なところで(もしシャーがボンディみたいな人だったら、もっと悪くなっていた可能性もあるので、、)、

ま、優れた演出まで偏執的に取替えなくてもいいんではないですか?というあたりの質問におちつくんだと思います。

クヴィエーチェンに話を戻すと、こういう役作り、演出面での中途半端ぶりが歌にも波及した感じで、

丁寧には歌っているし、ベル・カント特有の早いパッセージなんかは巧みに歌いこなしているし、技術があるのは伝わって来るのですが、

なんだかパンチが足りない、つまらない歌唱になってしまいました。

もう一人の怪しい人物、ドゥルカマーラ役を歌ったのは昨年の秋、カーネギー・ホールでの

オペラ・オーケストラ・オブ・ニューヨークが企画した『アドリアーナ・ルクヴルール』

(共演はカウフマン、ゲオルギュー、ラクヴェリシヴィリ。こちらも感想はアップしてません。すみません。)でのミショネ役が好評だったアンブロージョ・マエストリ。

私は2006/7年シーズンに彼をメトの『カヴ』で聴いているんですが、全然良い印象を持っていなくて、

『アドリアーナ・ルクヴルール』での彼も多くのオペラ・ファンが褒めているほどすごいとは特に思わなかったのですが、

今日の演奏を聴いてもやっぱり印象は変わりませんでした。

というか、むしろ、なぜメトの『カヴ』でぴんと来なかったか、その理由を思い出しました。

彼の声はオペラハウスでのプロジェクションが悪い。

不思議なんですよね、、、すごく大きい声が出ているっぽいのに、それがオペラハウスをフィルしない感じなんです。

声のサイズに関わらず、声をきちんとオペラハウスの中の空気の隅々にまで及ばせる能力、

(声が軽い、サイズが小さくてもこの能力の支障にはなりません。

デセイとかホンさんとか、全然声のサイズは大きくないですけど、オペラハウスのどこにいても問題なく声はプロジェクトしてます。)

これがなかったら劇場の一部の客とはコミュニケートできない、ってことじゃないですか?

登場してすぐに歌う"Udite, udite, o rustici 村の衆よ、お聞きなされ”では、

uを母音に含む音で、声を出しながらそれに重ねて”ひゅっ!”と口笛のような音を入れて歌う技を披露して喝采をさらっていましたが、

(私はこの箇所でこういう芸当をする歌手ははじめて聴きましたが、

オケにいる友人によると、以前にもメトでこのカヴァティーナで同じことをやったことがある歌手がいるそうです。

ちなみに名前は思い出せない、と言ってました。)

なんか、あんまり(役としての)存在に魅力が無い人なんですよね、、、

例えば、登場してすぐにがばっ!と馬車の扉(でもカーテンでも何でもいいですが)を開ける時の仕草とかそのタイミングで、

”うわー!とんでもないいかがわしいものが現れたぞー!”という雰囲気を出さなきゃいけないんですが、

なんか、そういう演技センスにも欠けてるし。

これまでこの役はあまり名の通っていない歌手で見たこともありますが、みんなもっと面白い演技と歌を披露してますよ。

うん、すごく簡単な表現になってしまうんですが、なんかあまり面白くない、これに尽きると思います。

むしろ、いつもはすごく真面目な風貌で、真面目にピットで演奏している姿しか印象にないオケのトランペット奏者が、

ドゥルカマーラの馬車の天井で飲んだくれのラッパ吹きを演じていて、

これが片手で面倒臭そうにラッパを吹いた後、がーっと酒の瓶をあおりながらむにゃむにゃと口を動かしたり、

ノリノリの演技を見せていて、彼の方が演技上手いじゃん、、、と思わせられる始末です。

普段からは考えられない同僚のはじけた姿に、ピットにいる金管のメンバーがお腹をかかえて笑って見ている様子も楽しかったです。

とこんな感じでしたので、一幕の後のインターミッションは”うーん、、、。”という感じだったのですが、

少しピックアップしたのはニ幕の”Una furtiva lagrima 人知れぬ涙”以降でしょうか。

このアリアは演目のハイライトであるばかりでなく、数々のガラやコンクールなどの場所で取り上げられる超人気アリアで、

メトでは、パヴァロッティのシグネチャー・ロール/アリアでした。

私がメトでパヴァロッティを生で聴いたのはたったニ回きりで、そのうちの一回が『愛の妙薬』でしたので、思い入れも多く、

彼のメトでの”人知れぬ涙”の音源・映像をここに貼っておきます。

ずっと上でふれてきたコプリーの演出によるもので、パヴァロッティが現れた時に客席から笑いが起こるのは、

それまでの様子と打って変わって、

すっかりスーツケースを持って村を出ねば、、とメランコリックな気分になっているネモリーノが面白く、また愛おしいからです。

こういう場面のおかしさも、彼がちょっと抜けている、という設定があるからこそ、ですね。

このパヴァロッティの存在感ある”人知れぬ涙”を生で聴いている観客がまだまだ死なずに今のオーディエンスの中に生きてますから、

MetTalksでゲルブ支配人がポレンザーニに投げた質問ももっともだし、だからこそ、ポレンザーニの答えに感銘を受けました。

結果から先に言うと、このMetTalksで彼が語っていた通りの歌が聴けたと思います。

頓珍漢なNYタイムズは、彼のアリアの歌唱について、”良く出来た歌ではあったが、心からの叫びが聞えるような歌ではなかった。”と評に出しましたが、

それに対して、オペラファンからは”良く出来た歌というのは心からの叫びが聞こえるような歌をいうんじゃないのか?

トマシーニは何を言っているのかわからん。”という意見が飛び出していましたが、

私はこの両方の意見に反対です。

まず、”良く出来た(well crafted)歌”というのは、”心からの叫びが聞えるような歌”とは同じではありません。

今までに、技術的には良く出来た歌なのになぜか心に響いてこない、という歌唱を聴かされたことが何度あったことでしょう。

だけど、ポレンザーニの歌については、トマシーニが言っているのとは全く逆のことを私は感じました。

彼の歌は正直、フレージングなどの技術面や音の強弱といったアーティスティック・センスにおいて、トップノッチでは決してないし、

声の美しさで他の誰の追随をも許さない、というタイプでもないし、

またキャリア後期のパヴァロッティのそれのような存在感のあるアリアでもありません。

正直、技術やアーティストリーだけのことを言ったら、もっと上手く歌われた”人知れぬ涙”はたくさんあります。

でも、細かい音の強弱とかフレージングを超えた部分で、彼のこの日の歌には何かネモリーノのその時の気持ちをまんま伝えようとする、

本当のアーデンシーがあって、それが彼の歌唱を魅力的なものにしていて、

観客からの大きな喝采はそのことに対してのものだったと思います。

ですから、トマシーニ風にどうしても言わなければならないとしたら、

”超ド級に良く出来た歌ではなかったかもしれないが、心からの叫び声は聞えた”という風になるんだと思います。

アリアだけ”ここだけがっちり歌うぞ!”という風に歌うのではなくて、

あくまで『愛の妙薬』という物語の流れの中にきちんとおさまった真摯な歌だったと思います。

私は”ここだけがっちり!”というタイプも、内容が凄ければそれはそれで好きですが、

こういうアリアへのアプローチもいいな、と思います。

私が個人的に一番興味深く感じたのは、終盤、アディーナが初めてネモリーノに

”わかったの、とうとうわかったの。私はあなたを愛してる!”と告白する場面のネトレプコの歌唱と表現です。

顔を下に向けて心の中でその思いを熟成させた後に、心おきなく”愛してる!”という言葉を放出するような感じの演技で、

そのドラマティックなこと(彼女の歌だけでなく、先に書いたように、この場面でのオケのサポートもそれはそれはドラマティックなものでした)は、

まるで『ノルマ』が最後に”それは私、、、”と歌う時と同様の、ものすごい秘密を告白しているような迫力を声と歌唱に込めてました。

村娘のはずのアディーナが一瞬ドルイドの巫女に見えたほどです。

その告白を終えた後にアディーナは初めてそれまでの自分の呪縛から解き放たれる、ということなんでしょうか。

ネトレプコが幸せ一杯の笑みを浮かべて、ネモリーノと固く抱き合い、

草むらに倒れ込む(ここで大人は”そんな場所でことに及びよって、、。”と、にやっとするわけですが、

さすがに私の隣の5歳児にはわからんだろうな。)、、、、という風になっています。

私自身はこの言葉にここまでの深い意味を込めた演技を見たこともないし、

込める必要もあまりないと思っていて(というのも、ここをあまりドラマティックに表現しすぎると、

上で書いたように、なんかここだけ違う作品が飛び込んで来たようになってしまうので)、

気がついたらその言葉が口をついて出てた、、という表現の方が基本的には好きですが、

ああ、こういう表現の仕方の可能性もあるんだな、という意味では興味深く、数回だけ鑑賞するならこういう解釈も面白いな、と思います。

最後には満場喝采のオーディエンス、ということで今年のオープニング・ナイトは無事にハッピームードの中終了。

中途半端な演出をなぎ倒したこの演目本来の力の勝利、ということですな。

Anna Netrebko (Adina)

Matthew Polenzani (Nemorino)

Mariusz Kwiecien (Sergeant Belcore)

Ambrogio Maestri (Doctor Dulcamara)

Anne-Carolyn Bird (Giannetta)

Conductor: Maurizio Benini

Production: Bartlet Sher

Set design: Michael Yeargan

Costume design: Catherine Zuber

Lighting designer: Jennifer Tipton

Grand Tier Side Box 33 Front

ON

*** ドニゼッティ 愛の妙薬 Donizetti L'Elisir d'Amore ***

今年は『愛の妙薬』の新演出がオープニング演目で、昨年の『アンナ・ボレーナ』に続きネトレプコが再登場!なので、

”馬鹿の一つ覚えとはこのことだな。”と思っていたところ、

どうやら来シーズン(2013/14年シーズン)も彼女が出演する『エフゲニ・オネーギン』でキック・オフするらしいと聞き、

更に力が抜けました。ぷすーっ。

例年オープニング・ナイト・ガラの数ヶ月前くらいからドレスのことを本格的に考え始めるわけですが、

本当にぎりぎり直前まで気に入ったものが見つからなくて汗かいたーなんていう危ない年もあって、

そろそろ私も学んだらどうなのよ?ということで、

実は今回に関しては、先シーズンのオープニング・ナイトが終わるか終わらないかといううちから、真剣なドレス・ハンティングを始めてました。

演目が『愛の妙薬』だから、あまりドラマティックに過ぎたり黒っぽい色のものはやめて

(その頃はシャーが”ダークな妙薬”などというわけのわからないアイディアを温めているとは思いもしなかったゆえ、、、)、

軽やかな感じのデザインと色合いのものにしよう、、、と思っていたところ、

幸運にも年明け前に、お直しが全く不要なほど体にぴったり合った思わぬ掘り出し物が見つかり、

”私の作戦の勝利だな。これでオープニング・ナイトまで何の心配もなく過ごせるわ。むふふ。”と一人悦に入っていたわけです。

さて、ネトレプコといえば、以前は本当華奢だったのに、

ティアゴ君を生んでほんの数年でものすごく立派な体格になられているのは皆様もご存知の通りですが、

(2007年9月の『ロミオとジュリエット』の舞台から。このちょうど一年後にティアゴ君が生まれている。)

私は彼女がメトに戻ってくる度にその順調な成長(?)ぶりを毎年見つつ、人ってこんなに早く太れるんだなあ、、と他人事のように思っていたわけです。

昨シーズンのオープニング・ナイトの記事の中でドレス・ハンティングのお話をした時も、

"私は背に関しては日本人としてはもちろん、アメリカ人の中に混じっても決して小さくはなく、平均的だと思いますが、

日本人の典型的なパターンで体に厚みがないので(父が楊枝のような人だからこればかりは遺伝で仕方なし。)"

と、呑気なことも書いてますね。

しかし、どうでしょう?丁度このブログの更新を止めた年明けくらいから、、

空いた時間で睡眠はたっぶりとれるわ、料理はがっちり作るわ、ついでにどさくさにまぎれてお菓子作りにまで励んでしまうわ、で、

なんか気がついたら持っているパンツ(いや、あの、下着じゃなくて、ジーンズとかですよ。)がきつくなってしまってですね、

いや、正直に告白すると、着れなくなったものが一枚、二枚、三枚、、。

”日本人の典型的なパターン”なんてどこ?って感じで、もう体に厚み、出まくりでして、

我が家には体重計がないので、その間、現実逃避にまかせていたのですが、

8月末にミラノに遊びに行った時の写真を家族に送った際、母に”あんた、なんか、太ってないか?”と言われた時に、”はっ!"と思いました。

年末以来クローゼットにかけっぱなしになっていたライラック色のヴァレンティノのドレス、試着した時にぴったりだったということは今は、、、。

考えるだに恐ろしく、あまりの怖さに試しに着てみる気にもなれない。

やばい、やば過ぎます!!!!

人ってこんなに早く太れるんだな、、、って、それはあんたのことだろう!!って感じです。

数年どころかたった8ヶ月で!しかも、子供なんて一人も産んでないのに。

とりあえず、数週間、気が狂ったようにワークアウトに燃えることにしました。

じゃないと、今、ドレスが着れないとわかったって、ドレスは小さくお直しすることは出来ても大きくすることはできないし、

これから買いなおす時間もありません。

何としてでもこのドレスを着なければならないのです!

そしてオープニング・ナイトの一週間前におそるおそる袖を通してみると、なんとか背中のジッパーはあがりましたが、

もういっぱいいっぱい、ドレスが悲鳴をあげていて、

華奢な生地なものですから、メトの座席にお尻をつけた途端、バリバリバリ!!といきそうな雰囲気です。

駄目だ、、もっと痩せないと、、。

ワークアウトなんかではとても追いつかないとわかった今、残る方法は断食しかない!!!

ということで、オープニング・ナイトまでの最後の一週間は、会社でも家でもほとんど何も食べませんでした。

会社に二人日本人の同僚がいるのですが、幻影を見そうなほど腹を空かせている私の前で、

ランチに近所の日本料理店から注文したうなぎ定食にぱくつかれた時は泣きました。

後輩の女の子は、"Madokakipさん、火曜日(ガラの翌日)はうなぎとドリトス(ジャンク・フードの王様かつ私の好物)

両方準備しときますから。”と言って慰めてくれたけど、もうその言葉も耳に入らないくらい腹ペコ。死ぬー

ここまで強引にダイエットしたら、さすがに体も反応しないわけにはいかなかったようで、

オープニング・ナイトの前日にもう一度ドレスを着てみたら、これなら何とか座席に座っても大丈夫という位にはなってました。

その様子を見て、連れが”いやー、あのままどうなっちゃうのかな、と思ってたから、痩せることが出来てよかった、よかった。”

、、、そういうことは、これからもっと早く言ってね、って感じです。

それにしても、いやー、本当、今年は危なかった、、。

当日は天候にも恵まれ、無事、予定通りのドレスでメトに乗り込むことが出来ました。

(これが雨だとまた話がややこしくなって来るところでした、、、。)

毎年トライアル&エラーの繰り返しのドレス選び、今年の教訓は”あまりに早く準備し過ぎるのも考えもの”。

当日も食事は危険なので空腹のままふらふらしながらメトにたどりつくと、

相変わらず支配人は色んな彼の考える”セレブ”に招待状をばら撒きまくっているみたいで色んな人を見かけました。

なかでも、開演前の化粧室のあまりに激混みな様子に用を足すのを諦めたのか退出しながら、

"Shit, shit!"と私も含めた列の女性達の頭越しに罵って出て行ったでかい女には、

”メト、しかもオープニング・ナイトでこんな汚い言葉を聞くとは、、。”とみんな引きまくりでしたが、

よく顔をみたらコートニー・ラヴだったのには、何年か前のオープニング・ナイトでオルセン姉妹を見た時と同じ位、

”一体誰を呼んどんじゃ、支配人は、、。”と思わされました。趣味の悪さは演出家の選び方だけじゃないんだな、、、。

他にもどんなゲテモノが招待されているんだろう、、とドキドキしてしまいましたので、

毎年オープニング・ナイトの日のマイ・シートになっているサイド・ボックスの座席から

オーディトリアム越しにドミ様と奥様と見受けられるお姿を客席に拝見した時は実にほっとしました。

またオープニング・ナイト恒例といえば、オースティン様御一行なんですが、今年は残念ながら同じボックスではありませんでした。

今回彼がドレスを作成しエスコートしたのは、これまで『つばめ』などの演目に出演していて(感想もこのブログにあるはずです。)、

今シーズン『リゴレット』のジルダ役にもキャスティングされているソプラノのリゼット・オロペーザでした。

オースティン様御一行が隣でないとすると、では誰が、、?と思い、私の横の座席を見ると、

5歳位の女の子がおめかししてちょこりん、と座席に座っています。お母様とご鑑賞なんですね。

ベル・カントを聴く5歳児か、、、しぶい。

ただ、『愛の妙薬』という演目については、こんなにすごく楽しくて、

最後に胸がきゅん!とする瞬間があって、しかも鑑賞後にオーディエンスをハッピーな気持ちにさせる力がある演目は

年齢を問わずすべてのオーディエンスに受け入れられやすいはずなのだから、

どうして年末のホリデー・シーズンのキッズのための演目にしないんだろう、

ひいてはどうしてオープニング・ナイトの演目に持ってこないんだろう、とずっと思っていました。

はっきり言って、よっぽど頓珍漢な演出やひどいキャストでない限り、成功が約束されている演目だと思うんですよ。

NYタイムズのオペラ評と私の意見が合わないのは毎回のことなんですが、

今日の公演の評の中でもトマシーニ氏が”当初『愛の妙薬』はあまり開幕公演に似つかわしい演目とは思えなかったのだが、、”みたいなことが書いてあって、

一体何を根拠にそう思うのか?と逆にこちらがびっくり!です。

私がこの演目の魅力を十全に感じられるようになったのはコプリーによる旧演出の存在も大きいかもしれません。

彼の演出はパヴァロッティとバトルが出演した1991/92年シーズンの公演がDVDにもなっています

(し、日本公演にも持って行ったことがあるのでご覧になった方も多いでしょう)が、20年前の録音技術で収録したもののためか、

舞台の色彩の実際のテクスチャーやそれから生まれる華やかさが失われているのが残念です。

実際の舞台での幕が開いた瞬間に生まれる心躍るようなバブリーな感覚とか、

それぞれの登場人物のキャラを十全に表現つくした衣装の素晴らしさはもちろんなんですが、

エキストラ(ニ幕の頭に登場するピンクの衣装に身を包んだオケのメンバー含む)を上手く使ったコミカルな演技とか、

小道具の使い方の上手さ、

それから演技付けもきちんとされていながら、それでいてそれぞれの歌手の表現の仕方を楽しめる余地もきちんと残されていて、

コプリーのオリジナルの演出が優れているのはもちろんなんですが、

昨シーズンの引退を迎えるまでの20年の間に舞台監督や登場した歌手たちによって蓄積されたアイディアによって進化していった部分もあって、

上手く歳を重ねた俳優さんを見るような演出だったわけです。

DVDはパヴァロッティ、バトルというスター・キャストですが、別に歌手がここまでよくなくても、

そして実際、私が見たものの中にはファースト・レートとは言いづらいキャストのものもたくさん含まれていましたし、

歌も超一級と呼ぶには厳しいものも含まれていましたが、

いつも見終わってみれば、少なくとも”来てよかった。”と思うものばかりでした。これは作品と演出の力なのだろうと思います。

そんな優れた演出だったものですから、力のある歌手が登場した時は鬼に金棒状態で、

コプリーのプロダクションによる最後の公演(2012年3月)の舞台に立ったのはフローレスとダムラウの二人でしたが、

このプロダクションの引退にふさわしい素晴らしい公演で、

ブログ休止期間中に感想を書き逃したことを最も残念に思っている公演の一つです。

まあ、そんなすごい演出と比べるつもりもなかったし、普通に演出していれば外しようのない演目なので、

特に新演出については心配することもなかろう、、と思っていたところに、例のシャーの”ダークな妙薬”発言事件なわけですよ!

あああああああーーっ、もう余計なこと考えなくってもいいんだってば!!!!

イタリアの村の遠景が投影されたスクリーンをバックに、ベニーニの指揮の元、オーディエンス全員で国歌の斉唱を終えるといよいよ前奏曲。

ベニーニといえば、2008/9年シーズンの『愛の妙薬』の公演で見せたニコル・キャベルとの闘いが思い出され、今でも笑ってしまうのですが、

あの時はその闘いで消耗したせいか、割りとさらりとした普通の指揮で、彼の個性も力も(それがあれば、の話ですが)発揮できず、という感じでしたが、

今回はオープニング・ナイトの演目で、しかも来月にはHDにも乗るとあってベニーニがかなり本気になって張り切ったと思われ、

細かいところまで神経の行き届いた音楽作りで、面白いなと思う箇所がたくさんありました。

しかも、面白く演奏することが目的になっているわけではなくて、舞台で起こっていることを表現するために必然的にそうなった、という感じで、

彼の細かい要求にオケもきちんと応えていて、非常に内容の良い演奏だったと思います。

(シーズン当初は毎年そうですが、オケもまだヘビー・スケジュールにくたびれる前の非常にフレッシュな音を出していて、

前奏曲で音が出てきた時は、幸福感500%でした。)

後でもふれますがニ幕のアディーナが”私はあなたを愛している!”とネモリーノに認める場面での劇的な盛り上がり方は、

まるでヴェルディ作品の演奏のようにドラマティックで、

サイド・ボックスから聴いていると、低音の楽器が前に出たどーっ!と湧き上がるような演奏で、

オーディエンスによって好き嫌いが分かれるかもしれませんが、私はオケの演奏についてはこれはこれで嫌いじゃありません。

またこの作品は、そこでこちらの心がふっと折れるようなはっとさせられるようなロマンチックな和音があって、

それまでの賑々しい場面からふっとそこに移行する時にえも言われぬ美しさがあるのですが

(例えば一幕の二重唱”優しいそよ風にお聞きなさい Chiedi all'aura lusinghiera"に入る前の部分とか)、

そういう場面でのオケの音の美しさも出色でした。

ネモリーノをはじめ村人たちが舞台に現れると、”色、くら(暗)、、、。”と思わされます。

セットや衣装に使用されている色彩のせいなんでしょうが、コプリー演出の見ているだけで気分がワクワクしてくるような感じとは対照的に、

見ていると心が沈んですさんでくるような色合いです。

ポレンザーニは地はすごく人が良くて優しい感じで、ネモリーノはキャラクターに合っているな、と思っていたのに、

この舞台での彼の髪やメイクや服装はまるで犯罪者みたい。

これから村で起こるのは窃盗事件か殺人か?って感じです。

作品や音楽が行こうとしている反対側に引っ張ってどうする?

さらに合唱にのって聴こえてくるアディーナ役のネトレプコの声がこれまたどっしりと暗い。

彼女の声は本当に重くなりました。もう声楽的にこういうベル・カントのコメディック・ロールは完全に限界、封印すべきでしょうね。

(実際、ウォール・ストリート・ジャーナルの記事で、彼女自身もそうしたい意向を持っている旨が書かれています。)

彼女の歌唱の良いところの一つに、本能的にアンサンブルやオケとのバランスをとって歌える、という点があると私は思っていて、

今日の演奏なんかでも、村人(合唱)と一緒に軽く歌う場面では自ずと声量が抑えられていて、

そういう場所では割りと早いパッセージも軽く歌いこなせているのですが、

自分が前面に出て歌わなければならない場面になると必然的に声量が増えるわけですが、

それに伴ってアジリティが大きく損なわれるようになっているのが気になりましたし、あとは高音、

これがもうたった2、3年前に比べても軽々と出なくなっていて

(特に昨シーズンの『マノン』あたりからこの傾向が顕著になったように思いました。)、

ベル・カントやフランスもので非常に安定感のある高音を持っていた彼女が、今や必ずしもそうではなくなって来ています。

時々、聴いていて”こわいな。”と思わされるような音が出るようになって来ましたし、

一つ一つの高音に、今から出すぞ、という妙な緊張感が伴うようになりました。

ドラマティックな役の高音はそれでも歌っていけるかもしれませんが、

ベル・カントのレパートリーで、ぱちぱち!とシャンパンのように軽く高音を繰り出していかなければならない役は今後無理だな、と思います。

(それを言ったら、ヴェルディの『椿姫』なんかも。)

また、MetTalksの時にも感じたのですが、彼女のパーソナリティ自身もちょっと変化した部分があるというか、

良く言えば落ち着いた、お母さんっぽい雰囲気が出始めていて、こういうムスメムスメした役は、

なんとか彼女の明るいキャラで乗り切っているものの、少しずつ無理が出てきているかな、、という風にも思います。

ネモリーノ役を歌うポレンザーニはその点ここ数年どころかずっと前から持ち味も声もあまり変わってないような感じがします。

(当然声に若干の変化はありますが、ネトレプコのそれほど劇的じゃありません。)

こんな心底お人好しな感じがするテノールってそんなにたくさんいないんですから、

私だったらネモリーノを思い切り痴呆の設定にしてるところですが、MetTalksで彼が語っていた通り、

新演出のネモリーノに全然痴呆っぽさはなく、男らしい普通の(少し犯罪者っぽいですが)青年、って感じです。

どこで目・耳にしたのか、記憶が定かで申し訳ないのですが、シャーかポレンザーニが、

この演出では、ネモリーノがこれまでアディーナにはっきりとした告白を出来ずに来た理由の一つは

身分の差という壁のせいだ、という風に言っていたように記憶しています。

コプリーの演出では、ネモリーノの頭の弱さとそれに対するコンプレックスが、

『トリスタンとイゾルデ』の本を村人の前で読んで聞かせるくらい頭が良くて教養のある(と、少なくともネモリーノは思っている)

アディーナへの告白への壁となっている、という解釈の仕方なんですが、それとは対照的だな、と思います。

音楽祭などでテンポラリーにかける演出と違って、メトで新演出を手がける場合は、

その後、何年にもわたって通用する、違うキャストでもその良さが損なわれないような演出を作ってほしいし、

それ故、あまりに初演時のキャストのキャラクターに依存しすぎる演出には賛成しない私ですが、

それでも、オリジナル・キャストで演出家が持っているアドバンテージのひとつは、

ある程度、キャストに合わせて演出をテイラーできる点であることは否定しません。

あまりに白痴が入っているのはやり過ぎだと思いますが、やはりこの作品全体を眺めると、

ネモリーノが若干すっとぼけたキャラクターであることは間違いなく、アディーナが歌うパートにもそれが示唆されているし、

お金がない、身分が低いことだけでは、ネモリーノに叔父の財産が転がりこんだと聞くまで村の女性たちに軽くあしらわれている理由に十分でないと思います。

というわけで、私ならせっかくのポレンザーニ本人のキャラを生かして、もうちょっと馬鹿っぽくさせるんですけどね、、。

この作品でアディーナとネモリーノと同じ位大切なのは、いかがわしくかつ怪しい準主役の二人、

つまり、アディーナをめぐってネモリーノの恋のライバルとなる軍人ベルコーレと、

ただの安ワインをなんでも解決する魔法の薬として売り歩いているいんちき行商人のドゥルカマーラで、

この二人がびしっと決まらないと、『愛の妙薬』の楽しさは半減です。

以前このブログのコメント欄で紹介いただいた、ウィーン国立歌劇場でのヌッチお父さんのベルコーレ、

これなんて最高ですね。(アディーナはまだまだ娘らしい役がぴったりの頃のネトレプコ、ネモリーノはヴィラゾンです。)

やっぱりベルコーレ役はこれ位はじけてないと。

ヌッチお父さんの歌の上手さ・存在感はもちろんですが、この演技の上手さ、役のエッセンスを摑んでいるさまはどうでしょう!

それに比べると、残念ながら今日の公演のクヴィエーチェンのベルコーレは”どうしたの?”という位、薄口です。

もっとはじけてくれないと、全然面白くない!!!

彼はインタビューとかレクチャーとかフリー・トーキングの場ではすごく面白い冗談も交えてウィットの富んだ話を聞かせてくれるし、

数シーズン前にみた『ラ・ボエーム』でのマルチェッロ役を見るに、決してコメディックな演技も下手な人ではないと思うのですが、

今日の公演での役の描写はスマート過ぎて、なんか彼の良さが全然生きていない感じです。

彼自身の力の及ばなさか、はたまた、またシャーに”この役はヌッチみたいなギャグ漫画的描写はしないで、

これまでにないような、スマートな存在として演じて欲しい。”とか何とか言われて、上手く役を作れなくなってしまったのか、

いずれにしても、ポレンザーニのネモリーノに続き、今夜の、”本人のキャラが生きていないこと夥しい症例”ナンバー2です。

そういえば、この公演に対する批評家の意見の中に、この公演では”くるくるスカートを回したり、

お尻をぱしっと叩いたり”するような演技しかアクションがない、と書かれたものがありましたが、その通りだと思います。

シャーだけでなく、最近メトで演出を手がけている演出家全員にその傾向があるように思いますが、

演出に関してハイ・レベルでのアイディアはもっていても、それを実際の公演で血肉化させるための巧みで細かい演技付けをキャストに行える人が、

オットー・シェンク以来現れていないのではないかと思えるほどです。

最近メトで演出面で評判の良かった演目のいくつか(『鼻』とか『サティアグラハ』)ですら、

そういう演技面での説得力よりも、ビジュアル・アートとしての力が評価されたような感じです。

またワシントン・ポストの評ではアン・ミジェット女史がこの公演について、

”コメディックな作品をストレートに演じるのは構わないが、それで結果を出そうと思ったら、説得力のある、立体感に富んだ登場人物を作り出す必要がある”、

”シャーと彼の演出チームは単にコミカルなシーンをプレイダウンしただけに終わってしまった。”と言っていますが、

その通りだと思います。

(またこの点だけでなく、この公演に関しては、彼女が書いていること、ほとんど全て、私の感想と合致しているので、

ここでこの記事を読むのをやめて、そちらを読んで頂いてもいいくらいです。)

シャーは折にふれてメトの公演をきちんとこれまで見て来ていることを匂わせていて、

実際、公演の伝統ということに対しても比較的敏感で、

『トスカ』のボンディやリングのルパージみたいに、そんなこと、関係ねー!と開き直ってケツをまくれるほど厚顔ではないし、

キャストから反対意見が出た際にも自分の意見を押し通すほど強引なところは持っていないのかもな、と思います。

ただ、それが今回ちょっとバックファイヤーしてしまって、”新しい切り口を持ちこみたい”という演出家としてはある程度無理ない願望と、

上で書いたような公演の伝統への板ばさみで、中途半端なものをプロデュースしてしまったような感じかもしれません。

実際、セットの構成、人の動きなども、コプリーの前演出と酷似している部分があって

アディーナが本を読んで聞かせる場面の人の配置とそれにネモリーノが紛れ込んでいく場面とか、

婚姻の祝いの場面のセットなんか、本当にそっくりです。

なんですが、例えば前者の例をとると、

コプリーの演出だとネモリーノの衣装が周りの村人と区別のつきやすい色になっているので、

彼がアディーナにじわじわとにじり寄って、アディーナが振り向くと”きゃっ!”と言いたくなるような至近距離に

いつの間にか近づいていく様子が観客からもわかりやすく、

ネモリーノ役の歌手に演技力があるとすごく面白い場面になるところが、

この演出ではネモリーノの衣装の色が汚すぎて村人役の合唱の人たちと区別することが非常に難しいので、

そこの面白さが激減です。

トップの写真を見て頂くと、これですぐにポレンザーニを判別することがいかに難しいかが実感できると思います。

なので、今回の演出は思った程コプリーの演出から変わっていなくて、

旧演出から底抜けに面白い部分と楽しい部分を抜き取っただけ、というような感じになってしまっています。

これを幸ととるか不幸ととるか、は微妙なところで(もしシャーがボンディみたいな人だったら、もっと悪くなっていた可能性もあるので、、)、

ま、優れた演出まで偏執的に取替えなくてもいいんではないですか?というあたりの質問におちつくんだと思います。

クヴィエーチェンに話を戻すと、こういう役作り、演出面での中途半端ぶりが歌にも波及した感じで、

丁寧には歌っているし、ベル・カント特有の早いパッセージなんかは巧みに歌いこなしているし、技術があるのは伝わって来るのですが、

なんだかパンチが足りない、つまらない歌唱になってしまいました。

もう一人の怪しい人物、ドゥルカマーラ役を歌ったのは昨年の秋、カーネギー・ホールでの

オペラ・オーケストラ・オブ・ニューヨークが企画した『アドリアーナ・ルクヴルール』

(共演はカウフマン、ゲオルギュー、ラクヴェリシヴィリ。こちらも感想はアップしてません。すみません。)でのミショネ役が好評だったアンブロージョ・マエストリ。

私は2006/7年シーズンに彼をメトの『カヴ』で聴いているんですが、全然良い印象を持っていなくて、

『アドリアーナ・ルクヴルール』での彼も多くのオペラ・ファンが褒めているほどすごいとは特に思わなかったのですが、

今日の演奏を聴いてもやっぱり印象は変わりませんでした。

というか、むしろ、なぜメトの『カヴ』でぴんと来なかったか、その理由を思い出しました。

彼の声はオペラハウスでのプロジェクションが悪い。

不思議なんですよね、、、すごく大きい声が出ているっぽいのに、それがオペラハウスをフィルしない感じなんです。

声のサイズに関わらず、声をきちんとオペラハウスの中の空気の隅々にまで及ばせる能力、

(声が軽い、サイズが小さくてもこの能力の支障にはなりません。

デセイとかホンさんとか、全然声のサイズは大きくないですけど、オペラハウスのどこにいても問題なく声はプロジェクトしてます。)

これがなかったら劇場の一部の客とはコミュニケートできない、ってことじゃないですか?

登場してすぐに歌う"Udite, udite, o rustici 村の衆よ、お聞きなされ”では、

uを母音に含む音で、声を出しながらそれに重ねて”ひゅっ!”と口笛のような音を入れて歌う技を披露して喝采をさらっていましたが、

(私はこの箇所でこういう芸当をする歌手ははじめて聴きましたが、

オケにいる友人によると、以前にもメトでこのカヴァティーナで同じことをやったことがある歌手がいるそうです。

ちなみに名前は思い出せない、と言ってました。)

なんか、あんまり(役としての)存在に魅力が無い人なんですよね、、、

例えば、登場してすぐにがばっ!と馬車の扉(でもカーテンでも何でもいいですが)を開ける時の仕草とかそのタイミングで、

”うわー!とんでもないいかがわしいものが現れたぞー!”という雰囲気を出さなきゃいけないんですが、

なんか、そういう演技センスにも欠けてるし。

これまでこの役はあまり名の通っていない歌手で見たこともありますが、みんなもっと面白い演技と歌を披露してますよ。

うん、すごく簡単な表現になってしまうんですが、なんかあまり面白くない、これに尽きると思います。

むしろ、いつもはすごく真面目な風貌で、真面目にピットで演奏している姿しか印象にないオケのトランペット奏者が、

ドゥルカマーラの馬車の天井で飲んだくれのラッパ吹きを演じていて、

これが片手で面倒臭そうにラッパを吹いた後、がーっと酒の瓶をあおりながらむにゃむにゃと口を動かしたり、

ノリノリの演技を見せていて、彼の方が演技上手いじゃん、、、と思わせられる始末です。

普段からは考えられない同僚のはじけた姿に、ピットにいる金管のメンバーがお腹をかかえて笑って見ている様子も楽しかったです。

とこんな感じでしたので、一幕の後のインターミッションは”うーん、、、。”という感じだったのですが、

少しピックアップしたのはニ幕の”Una furtiva lagrima 人知れぬ涙”以降でしょうか。

このアリアは演目のハイライトであるばかりでなく、数々のガラやコンクールなどの場所で取り上げられる超人気アリアで、

メトでは、パヴァロッティのシグネチャー・ロール/アリアでした。

私がメトでパヴァロッティを生で聴いたのはたったニ回きりで、そのうちの一回が『愛の妙薬』でしたので、思い入れも多く、

彼のメトでの”人知れぬ涙”の音源・映像をここに貼っておきます。

ずっと上でふれてきたコプリーの演出によるもので、パヴァロッティが現れた時に客席から笑いが起こるのは、

それまでの様子と打って変わって、

すっかりスーツケースを持って村を出ねば、、とメランコリックな気分になっているネモリーノが面白く、また愛おしいからです。

こういう場面のおかしさも、彼がちょっと抜けている、という設定があるからこそ、ですね。

このパヴァロッティの存在感ある”人知れぬ涙”を生で聴いている観客がまだまだ死なずに今のオーディエンスの中に生きてますから、

MetTalksでゲルブ支配人がポレンザーニに投げた質問ももっともだし、だからこそ、ポレンザーニの答えに感銘を受けました。

結果から先に言うと、このMetTalksで彼が語っていた通りの歌が聴けたと思います。

頓珍漢なNYタイムズは、彼のアリアの歌唱について、”良く出来た歌ではあったが、心からの叫びが聞えるような歌ではなかった。”と評に出しましたが、

それに対して、オペラファンからは”良く出来た歌というのは心からの叫びが聞こえるような歌をいうんじゃないのか?

トマシーニは何を言っているのかわからん。”という意見が飛び出していましたが、

私はこの両方の意見に反対です。

まず、”良く出来た(well crafted)歌”というのは、”心からの叫びが聞えるような歌”とは同じではありません。

今までに、技術的には良く出来た歌なのになぜか心に響いてこない、という歌唱を聴かされたことが何度あったことでしょう。

だけど、ポレンザーニの歌については、トマシーニが言っているのとは全く逆のことを私は感じました。

彼の歌は正直、フレージングなどの技術面や音の強弱といったアーティスティック・センスにおいて、トップノッチでは決してないし、

声の美しさで他の誰の追随をも許さない、というタイプでもないし、

またキャリア後期のパヴァロッティのそれのような存在感のあるアリアでもありません。

正直、技術やアーティストリーだけのことを言ったら、もっと上手く歌われた”人知れぬ涙”はたくさんあります。

でも、細かい音の強弱とかフレージングを超えた部分で、彼のこの日の歌には何かネモリーノのその時の気持ちをまんま伝えようとする、

本当のアーデンシーがあって、それが彼の歌唱を魅力的なものにしていて、

観客からの大きな喝采はそのことに対してのものだったと思います。

ですから、トマシーニ風にどうしても言わなければならないとしたら、

”超ド級に良く出来た歌ではなかったかもしれないが、心からの叫び声は聞えた”という風になるんだと思います。

アリアだけ”ここだけがっちり歌うぞ!”という風に歌うのではなくて、

あくまで『愛の妙薬』という物語の流れの中にきちんとおさまった真摯な歌だったと思います。

私は”ここだけがっちり!”というタイプも、内容が凄ければそれはそれで好きですが、

こういうアリアへのアプローチもいいな、と思います。

私が個人的に一番興味深く感じたのは、終盤、アディーナが初めてネモリーノに

”わかったの、とうとうわかったの。私はあなたを愛してる!”と告白する場面のネトレプコの歌唱と表現です。

顔を下に向けて心の中でその思いを熟成させた後に、心おきなく”愛してる!”という言葉を放出するような感じの演技で、

そのドラマティックなこと(彼女の歌だけでなく、先に書いたように、この場面でのオケのサポートもそれはそれはドラマティックなものでした)は、

まるで『ノルマ』が最後に”それは私、、、”と歌う時と同様の、ものすごい秘密を告白しているような迫力を声と歌唱に込めてました。

村娘のはずのアディーナが一瞬ドルイドの巫女に見えたほどです。

その告白を終えた後にアディーナは初めてそれまでの自分の呪縛から解き放たれる、ということなんでしょうか。

ネトレプコが幸せ一杯の笑みを浮かべて、ネモリーノと固く抱き合い、

草むらに倒れ込む(ここで大人は”そんな場所でことに及びよって、、。”と、にやっとするわけですが、

さすがに私の隣の5歳児にはわからんだろうな。)、、、、という風になっています。

私自身はこの言葉にここまでの深い意味を込めた演技を見たこともないし、

込める必要もあまりないと思っていて(というのも、ここをあまりドラマティックに表現しすぎると、

上で書いたように、なんかここだけ違う作品が飛び込んで来たようになってしまうので)、

気がついたらその言葉が口をついて出てた、、という表現の方が基本的には好きですが、

ああ、こういう表現の仕方の可能性もあるんだな、という意味では興味深く、数回だけ鑑賞するならこういう解釈も面白いな、と思います。

最後には満場喝采のオーディエンス、ということで今年のオープニング・ナイトは無事にハッピームードの中終了。

中途半端な演出をなぎ倒したこの演目本来の力の勝利、ということですな。

Anna Netrebko (Adina)

Matthew Polenzani (Nemorino)

Mariusz Kwiecien (Sergeant Belcore)

Ambrogio Maestri (Doctor Dulcamara)

Anne-Carolyn Bird (Giannetta)

Conductor: Maurizio Benini

Production: Bartlet Sher

Set design: Michael Yeargan

Costume design: Catherine Zuber

Lighting designer: Jennifer Tipton

Grand Tier Side Box 33 Front

ON

*** ドニゼッティ 愛の妙薬 Donizetti L'Elisir d'Amore ***

NYtimesやFinancial Timesの評読んでも、ポレンザーニはなかなか良くって、ネトレプコの声は予想通りアディーナには重すぎたんだなあ、というくらいしか解らなくて、新しくなった演出のイメージとか全然ぴんとこなかったのですが、さすがMadokakipさま、詳細な舞台のレポートでまるで自分も観てきたかのような気分になれました!

この演目、ライブインHDも観に行くのはどうしようかなあ、て悩んでいたんですが、Madokakipさまのレポート読むと、やはり観たくなってきました。

それにしても公演1週間前から断食をなさるとは・・・

ご多忙でしょうにその後体調は大丈夫でしたでしょうか?

どうかご無理なさらずに!

ところでオープニングの国歌斉唱ですが本当に良い伝統だと思います。ヨーロッパのどの劇場でもないのではないでしょうか? 日本ではもう何十年も大昔のことですが、海外親善演奏会の時両国の国歌演奏がありました。今では演奏会はもとより公的行事ですら唱わないことがあるくらいです。

>ネトレプコの・・・声は本当に重くなりました

どうしてこう変わったか放送で聴いても不思議なくらいです。ザルツ登場後5年くらいは好きでしたが、この頃熱が冷めてしまいました。マクベス夫人でもやった方がいいとは言いませんがお嬢さん役は無理ですよね。

>やはり観たくなってきました。

ぜひ!やはりどれだけ私が色々説明しようと試みたとて、

そして幸いなことに1/1000でも様子が伝わったとして、

やはり私のものの見方のフィルターがかかっていますし、

Reeさんがご覧になれば、全然別の感想を持たれるかもしれません。

コプリーの演出はDVDで普及してますし、もしお持ちであれば比べてご覧になるのも楽しいですよね。

私も実際、この記事を書きながらコプリーの演出のDVDを見始めてしまって、

いつの間にか目が釘付けになって、そしてしまいに筆がとまってしまいました。

ああ、いつかの公演では、あの歌手はここをこういう風に演じてたな、歌ってたな、という思い出が走馬灯のように蘇ってまいりました。

シャーの演出も長い間にわたって観客と一緒に育って心の中にずっと残るようなそういう演出になればいいな、と思ってたんですけれど、ちょっと厳しいかもしれませんね。

でも、いつぞやのオープニング・ナイトの『トスカ』のように、

“これは絶対見ないほうがいいですよ~。”というような代物ではないので、そこはご安心を!

HDはライブの3週間後とかでしょうか、、HDの公演日は10/13ですから、もう少し時間がありますね。

鑑賞されるようでしたら、またぜひ感想うかがわせてください!

こうしてコメントを寄せてくださったということは、

時々様子をのぞいてくださっていたのですね、、、感涙、、

>読むのは大変ですけどね

(笑)むむむ、、、言えてますね。

もう少し簡潔に書きたいな、と思いますし、ポイントポイントだけ書けばそんなに苦にならず、ブレークなしにブログを続けられたんじゃないのか?と思われる方もいらっしゃるでしょうね、きっと。

でも、こうやってだらだらと書きながら、公演の最初から最後までrevisitしているんですねー。

この再体験が自分でも楽しくて(特に良い演奏だった場合は、、、悪い演奏だと書いているうちに腹が立ってきたりしてしまいますが。)感想を書いている部分もあるので、皆様には引き続き、我慢をお願いいたします(笑)

>オープニングの国歌斉唱

>ヨーロッパのどの劇場でもないのではないでしょうか

そうなんですね、よその劇場でもオープニングの時は国歌を普通に歌っていると思っていました。

もう条件づけですね、国歌の斉唱が始まると、“うおーっ!今年のオペラのシーズンが始まったぞー。”とアドレナリン・ラッシュです。

以前にも紹介した記憶がありますが、『ラインの黄金』で幕開けた2010-11年シーズンのオープニング・ナイトの映像をはっておきます。

レヴァインがなんとか元気に振ってますね(涙)

この後は2011-12年のマルコ(・アルミリアート)、そして今年のベニーニとイタリア人指揮者によるStar Spangled Bannerが続いていますが、

もしかすると、もうレヴァインがこの曲を振ることは二度とないのかな、、

そう思うと寂しいです。

http://www.youtube.com/watch?v=C-5DkEFFSwo

>マクベス夫人でもやった方がいいとは言いませんが

それがですね、例のWSJの記事によるとネトレプコの将来的レパートリーのターゲットに入っているようですよ。

声の重さはまあ良いとして、マクベス夫人もすごいコロラトゥーラの技術が必要なの忘れたの!?ルチアの時みたいに細かい音符は存在しない振りをする気じゃないでしょうね!と聞きたくなりました。

Madokakipさんの新シーズンのレポートで私にも今年も無事に秋が到来いたしました!

夏の間はMadokakipさんの過去のレポート片手にWOWOWで自宅学習をしていましたが、Madokakipさんが高く評価されていたものは、どれもハズレなしの面白さでした!

『連隊の娘』なんかは普段オペラを観ない妹も、ウヒャウヒャ笑いながらみてましたよ。

今年もどんな作品に出会えるのか、楽しみにしています。

もちろん『パルシファル』は必見です!

それにしても

>今年の教訓は。。。。

METのシーズンオープニングは、スカラ座のそれのように一大イベントですね。 そして、それに参加する観客にも、それなりの覚悟というか準備が必要だということが、Madokakipさんの必死さから伺えます。 私には絶対できませんが、野次馬的に興味深々。 さぁ~、来年はどうなるのでしょう、楽しみだわ。

。。。本題です。 NYTimes以外もちらほらレビューを読みましたが、このレポートを読んで、ようやく全体像がつかめました。

昨年のLe Comte Oryはとても楽しませてもらったのですが、シャーの演出は2匹目のどじょうにはならなかったのですね。

>ドゥルカマーラ=アンブロージョ・マエストリ

>オペラハウスでのプロジェクションが悪い

私は、彼を生できいたことがありません。 2月だったかに、BSOのネットストリーミングで、同役を演じているのを見たときは、異様な大きさで、いかにも怪しげ。 眠いのにはっとするくらいおかしかったです。 演出が違うからかしら。 肝心の歌唱はネットでは判断できず・・・。 カーテンコールでも一番の拍手をもらっていましたが、共演者に魅力がなかったのかもしれません。 やはり劇場で鑑賞しないと、本当のところってわからないかもしれませんね。

ところで話題は変わりますが、スカラ座は、レッドカーペットもののシーズンオープニングで、まず国家斉唱がありませんでしたか? イタリアらしい長調の国家をバレンボイム先生がふっているのをTVで見たような気がします・・・。 間違っているかも。

これですね。開幕がカウフマンの「カルメン」の時です。

http://youtu.be/yGhamxx1vq0

斉唱じゃなくて国歌演奏ですけど。

大統領が列席した時には、多分必ず演奏するんじゃないかな....

私がアップしたのは、最後に演奏してますけど、やっぱり大統領が来てます。

http://youtu.be/crUAEUuymTw

歌詞もつけましたのでご一緒にどうぞ。

Madokakipさん、ブログ復帰お待ちしてました。

ポレンザーニお腹が出ているのに顔が痩せましたね。ベチャラも同じで、吃驚するくらい顔が痩せちゃって、「あんた誰?」ですよね。

ネトレプコは、この後、2公演だけスカラ座でミミですけどちゃんと出るのかしら。

> シャー

> あああああああーーっ、もう余計なこと考えなくってもいいんだってば!!!!

いつも通りに過去のいい演出を真似して無難にやってくれればいいのに、今回はあのあほな持論のために随分妨害してくれて、わたしはかなり腹立たしいです

> 折にふれてメトの公演をきちんとこれまで見て来ていることを匂わせて

だとしても彼の頭には脳みそは入っているの?、見た=作品を理解、かは大いに疑問

> ベニーニがかなり本気になって張り切ったと思われ、

> 面白いなと思う箇所がたくさん

> 舞台で起こっていることを表現するために必然的にそうなった

ほんとに。あたしは別のイタリア人の指揮者のおっさんの担当分も今後はベニーニに振り分けて欲しい、とちらっと願いました ;-)

> 残念ながら今日の公演のクヴィエーチェンのベルコーレは”どうしたの?”

あはは、今回は「イタリアに侵攻したオーストリア軍人」だということなので、ああいう荒ぶれた感じでやってたんでしょう。全くシェアの小ざかしいあほな演出のせいです、あぁまた怒りがふつふつと・・・

> マエストリ

> カーネギー・ホールでの

> 『アドリアーナ・ルクヴルール』

> 多くのオペラ・ファンが褒めている

あ、これあたしもその一人! あの時は何しに居るんだか不明の指揮者が引き起こしたカオス的状況、コンサート形式ってあたしたちスターのショーケースってことでいいのよね、的な主役二人、ディーヴァの勢いに押されたか女の怖さが(わたしには)あまり感じられないブイヨン、と、おかしなA. ルクヴルールになってる状況下、マエストリは一人で黙々とちゃんとしたミショネをやっていて、声質もいいし、歌の台詞の一言一言が生きてた。あの日、マエストリのミショネはなんだか砂漠でやっと出会った泉、的なものがありました。あの時いいと思った観客はやっぱり多かったのですね。

そうか、プロジェクションの問題なのですね。わたしは単に今回は控えめで残念、なんて、しろうと考えでおりました :-D

先シーズンのドンGで声質自体はかわいくて美しいと思っても声が細すぎて残念だったエルトマンは日本でのリサイタルではとても良かったと最近聞いたのも思い出しました。プロジェクションって難物ですね。これは必ずしも音量の問題でもメトが大きい箱だからということでもないんでしょう(幽かなピアニッシモだって通る声の人がやれば聞こえるんですから)

そしてマエストリは少々お堅いというか生真面目な傾向があるのも同意。おかしみを出して大概しゃべり言葉風にやるんじゃないかと思う箇所もキチンと歌うような感じだったし、どこか表現に思い切った勢いが欠ける、ということもあるかもしれないなぁと思いました。でもまぁいいものも持っている人なので、いつかまたびっくりさせて欲しいです。

マエストリは歌いながらの口笛が特技なの? あれ、へんなの~! :-D

> イタリア

> 斉唱じゃなくて国歌演奏

国歌って悩ましい。去年のスカラのHD上映のドンGの時、わたしは公共の場だと人の国のも立つのが礼儀かな、でもHDだからいいのかな、周りは立たないし、そういえばアメリカではワールドカップを見るオペラファンは少ないかも、国歌だと気づいてなかったら、逆に立ったら前が見えない! なんて怒られるかもしれない、とぐるぐる悩みました。同じ状況で米国国歌が流れたらほとんどが起立して、中には歌う人もいるんじゃないかと思いますが

おかげで、またまたニューヨークに来てしまいました。今まさしく滞在中で、オペラ三昧のNY強行スケジュール3回目です。

今回は、トゥーランドットから始まって、イルトロバトーレ、愛の妙薬とみて、そして、今から最後のカルメンを見に行きます。実を申しますと、前半はかなりの睡魔に襲われて寝てしまって・・・だめですね、強行軍では体がもたなくなりました。まともに見たのは、今日のトゥーランドットのみ。マチネの分ですが、これはとてもよかったです。

昨シーズンの3月にフローレス、ダムラウ、クヴィエーチェンの組み合わせで愛の妙薬を見ました。フローレスびいきの私ととしては、3月に見たほうがよかったです!!

演出の違いは大きいですね。眠かったせいもあるかのかなと思ったりしたのですが。

madokakipさんのおしゃる通り、ポレンザーニは私も実際の印象とずいぶん違うなあと思いました。私はあの服装もだけど、特に髪型、ひどいなあと思いました。歌はよかったですよ。でもやっぱりフローレスの方が好きです。

クヴィエーチェンは去年と比べるとちょっと物足りない印象でした。去年の方がもっと面白かったような気がします。

眠気が吹っ飛ぶくらいに楽しかったように思ったんだけどなあ。

ネトレプコは生でまともに聞いたのは今回が初めてだったので、声に圧倒されました。もう少し若いときはもっとすごかったんですね。そう思うととても残念です。

私もウィーン版のDVD持っています。あれ、いいですよね。大好きです。あのDVDのおかkげでヴィラゾンのイメージがとても良くなったし。

これからもmadokakipさんのブログを楽しみにしています。ご無理のないように、続けていただけるととてもうれしいです。頑張ってくださいね。

(笑)それは大変だ~!妙薬の記事をあげてなかったらsuryaさんのところだけまだ夏ですね。

そうでした、WOWOWで一括放送があったんですよね、確か。

『連隊の娘』ということは、以前のシーズンまでずっとさかのぼっての放送ということですか、羨ましいです。

>Madokakipさんが高く評価されていたものは、どれもハズレなしの面白さでした!

そう言って頂けて嬉しいです。ただ私があまり評価してなかったもので、そのせいでご覧になっていないものがあったとしたら心配です。

>『連隊の娘』なんかは普段オペラを観ない妹も、ウヒャウヒャ笑いながらみてましたよ

あれは面白かったですねー。デセイはその次のシーズンから段々ちょっと冴えない感じになってしまいましたが、『連隊の娘』の時は本当絶好調!って感じでしたよね。

さあ、今シーズンはどうなるでしょうか、HD?

個人的には“ベガスの『リゴレット』”がやばいことになりそうな予感がしてますが、、、『パルシファル』はもちろん私も楽しみに待っています♪