『リゴレット』Bキャスト初日のレポートを先に書こうと思ったのですが、こっちが先に出来てしまいましたので、アップしてしまいます。

Singers’ Studioで、私が密かにやってみたかったことを実行に移してくれる歌手がようやく現れました!!

それがどういうことか後でわかりやすいよう、先に今日の登場人物の紹介をします。

ゲスト:ヴィットリオ・グリゴーロ (以下、VG)

現在メトの『リゴレット』(メイヤー演出)Bキャストでマントヴァ公を歌っているイタリア人テノール。

(しつこいようですが、このBはB級のBではなく、ランの中の順番としてのBです。)

2010/11年シーズンの『ラ・ボエーム』でメト・デビュー、出待ち編のレポートでも片鱗がうかがわれる通り、超ハイパー、超早口、元気一杯の36歳。

ホスト:F・ポール・ドリスコル (以下、FPD)

メトロポリタン・オペラ・ギルドが出版しているオペラ雑誌 Opera Newsの編集長でしばしばSingers’ Studioの司会を務める。

ゲストが何を語っても動じない、というか、ほとんど感情的な反応がない不思議なキャラクターゆえ、当ブログでの通称は“鉄仮面”。

オーディエンス代表:Madokakipの心の声 (以下、 )

)

以下はいつも通り、会話を正確に直訳したものではなく、メモを元にした意訳を再構成したものです。

手書きメモという超原始的なメソッドゆえ、グリゴーロ君の超早口には参りました、、。

************

FPD: まず皆さんに彼の名前を良く聴いて頂きましょう。

VG: ヴィットリオ・グリゴーロです。

FPD:ということで、グリーゴロではないですからね。皆さん、お友達に正しい発音を教えてあげてください。

:(そういえば、さっき、私の隣に座ってるおばさんもグリーゴロ、グリーゴロって連呼してましたね。)

:(そういえば、さっき、私の隣に座ってるおばさんもグリーゴロ、グリーゴロって連呼してましたね。)

FPD: あなたが歌の勉強を始めたのは8歳からで、12,3歳の時にはすでに『トスカ』の羊飼いの役でオペラの舞台に立っていますね。

そして、その時にカヴァラドッシを歌ったテノールが?(とグリゴーロに回答を促す)

VG: (それを焦らすかのように)魅力的ななかなか良い歌手でしたよ。

FPD:(グリゴーロがなかなか名前を出さないので焦れて)で、そのテノールの名前は?

VG: (しようがないな、、という風に)ルチアーノ・パヴァロッティです。

(そのことを知らなかったオーディエンスからどよめきが起こる。)

FPD: どのような経緯で歌を歌うようになったのか、話していただけますか?

VG: 僕の母親がサングラスを買うというのでついていっためがね屋さんで、シューベルトの歌がどこからともなく聴こえてきたんだ。

僕は今でもそんな風で、そしてそれが時々“too muchだ”といって批判される原因にもなるのだけど、すごく好奇心が旺盛なものだから、

“何々?”という感じで声の元を辿って地階に降りていったんだ。

僕は当時まだ7歳だったけれど、彼が歌っていた“アヴェ・マリア”を一緒に歌い始めたんだよ。

そしたら、そのおじさんに進められたんだ。歌を習った方がいい、って。

そこ(後述のバチカンのシスティーナ礼拝堂聖歌隊のこと?)はローマで一番ソルフェージュの勉強、音楽上のケアなど、優れた教育内容を誇る場所で、

三年間の奨学金制度もあるから、って言われて。

実は“アヴェ・マリア”はその二年前にいとこの結婚式で歌おうと思って準備してたんだ。

だけど、5歳程度の子供がそんなもの歌えるわけがない、というんで、僕がそういう風に言っても、みんな“はい、はい。”って感じでまともに取り合ってくれなかった。

結婚式のよくあるパターンでみんなが歌う順番の取り合いで、僕まで順番が回ってこないし、なんか最後の方に“アヴェ・マリア”なんか歌ったらみんなが悲しくなっちゃうかな、と思って、結局披露せず仕舞いに終わったんだけどね。

でも、二年後にそうしてめがねやさんの地下で歌う機会が訪れたんだ。

FPD:そうしてあなたはシスティーナ礼拝堂聖歌隊に入隊します。

VG: スコアの読み方、ヴォーカリゼーション、音楽のあらゆる側面で非常に優れた教育を行う場所で、僕の母親もびっくりしてた。

僕が習った先生は声楽的な面、技術の部分だけでなく、音楽の持つ感情の部分を理解するうえでも、

初めてついて習う先生としては最高の人でした。また助手の司祭の先生もいましたね。

一つの音だけでなくて、それが続いて複数の音になって、それが一小節になり、一フレーズになり、、という風に、

音の、音楽のつながり、というものを教えてくれたのも、貴重でした。

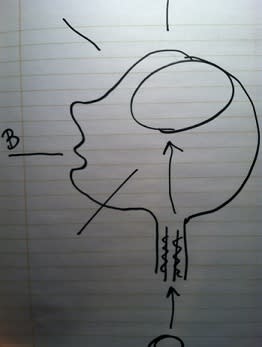

オペラ歌手の声が出る仕組みについて皆さんがどれだけ馴染みがあるかわかりませんが、、、

あ!あそこにホワイト・ボードがあるね!

(ゲストのためのひな壇から対角線にだいぶ離れた、Madokakipの座っているすぐ側の壁を指差したかと思うと、鉄仮面が返答できないうちにすでに立ち上がり、

いきなり走り出したかと思うと、気がつけばすでにMadokakipの真横に立ってペンでホワイト・ボードに何かを殴り書こうとしています。

私が持っている五感中、一番発達していると自負しているのは実は嗅覚で、

会社でも、しばしば他の同僚が気付く前に何かの匂いを嗅ぎ取ることが多く、“鼻がいい。”と褒められるのですが、

そんな私ですので、彼が側、ほんとに手を伸ばしたらすぐに手を握れるような側、に来た時は、

おそらく直前にシャワーを浴びる余裕はなかったのでしょう、良い意味でのほのかな体臭に香水の匂いが混じっていて、その匂いにクラクラしそうになるのでした、、。

ところが、いくらグリゴーロ君が書きなぐってもそれがホワイト・ボードに現れない。)

FPD: (次々とペンを取り出して躍起になっているグリゴーロ君を遠目に眺めながら、冷静に)

ヴィットリオ、それは特殊な電子ホワイト・ボードなので事前に設定をしてないと文字が表示されないんです。

こちらに別の普通のホワイト・ボードがあります。ペンを用意しますのでこちらに帰って来てください。

VG: (そんなハイテクなものだったのか、、という様子でちょっとがっかりした風にペンを置いてひな壇に走り去って行く。)

FPD: 今ペンを用意してますからちょっと待ってくださいね。その間にちょっと合唱隊での話を聞かせてください。

まだ変声前の状態ですよね、そうするとパートはどんな風になるんでしょう?例えばあなたの場合だとコントラルト?

VG: 合唱隊では普通に全部のパートがありますよ。バリトン、バス、、

(注:本人がどのパートだったかははっきりとは明言していないように思うのですが、聞き落としだったらすみません。)

一週間に二回の正式な活動があって、それに日曜のミサが加わる、というスケジュールです。

僕は小さい時から自分の目標とか野心とか夢を出来るだけ現実的で自分の手が届く範囲にしておく癖があるんだ。

例えば宝くじにあたることが夢、なんて現実味のない目標を立てたら、なんだかもうその時点で一生幸せになれない感じがしてしまって、、。

で、とりあえず、合唱隊にいる間はソリストになることを目標にしてました。

FPD: で、先ほど話題に上がったローマの『トスカ』での公演が1990年にあって、その時あなたは13歳ですか。

オペラの実舞台に上がって音楽のキャリアを進めて行くにしても随分と若い年齢でのことですよね。そのことの影響はありましたか?

VG: 実を言うと、自分としてはこれでキャリアが開ける!とか、そういう風な意味での大事とは当時考えてなくて、

とにかく舞台に立ってソロで歌えるというのがシンデレラ・ストーリーか夢のようで、その時はそれを精一杯生き、過ごすことで一杯でした。

僕のキャリアの中で何度かあることですが、これもまた、一番良い時期、一番良い人々、一番良い場所、が重なった例だったと思う。

僕は自分の最大の才能は、声ではなく、タイミングよく大事なチャンスが回って来て自分の力が認めてもらえる点にあると思っています。

でも、そういえば、その頃、映画の『トスカ』に出演しないか?という話もありましたね。

実際にローマの街でロケ撮影するという、あのドミンゴが出演した『トスカ』です(注:1992年の演奏でトスカ役はマルフィターノ)。

当初、あの企画はマゼールが指揮が予定だったんだけど、後にメータに変更になって、そうこうしているうちに話をもらってから三ヵ月後位かな?声変わりが起こってしまって。

母に“ちょっと一体どうしたの?!その声!”と言われたけど、“朝起きてみたらこうなってたんだよ。”と答えるしかなくて(笑)

昨日まで*&^%%(と鳥のように高い声で話す)みたいな声で話していたチビが、いきなり、(野太い声で)“母さん、コーヒー。”って(笑)

ということで、歌の方はその後しばらくお休みせざるを得なくなったんだ。

16歳からまた歌の勉強を再開したんだけど、その時はもっぱらオペラ一筋に練習しました。

ヴェネト州のリゴーザというバリトンが先生だったんですが、オペラ関係のCDをぎっしり鞄につめてレッスンに行くと、

“No more of this (こういうのはもう今後なしだからね。).”と言って全部CDを割られてしまって、、。(笑)

僕は小さい時から喋るよりも歌の方が自分の伝えたいことを相手に伝えやすいということに気付いていて、

“アイスクリームが欲しい。”なんていう言葉ですら、普通に言葉で発するのではなくて、メロディーをつけて母親におねだりしたりしてました。

その頃から歌、音楽には言葉にない魔法のようなものがある、と思ってた。

17歳からオーディションを受け始めましたが、同時にレストランで歌ったりもしていました。

大喧騒のレストランで『愛の妙薬』を歌ったり、ピアッツァで『セヴィリヤの理髪師』を歌ったり、、。

18歳の時には、初めて仕事でウィーンにも行きました。

当時のイタリアでは徴兵義務があったんですが、“僕には6ヶ月のコントラクトがあるんだ!兵役に出てたら契約不履行になってしまう!”と訴えて、徴兵免除にしてもらいました。

僕が前例を作ったせいで、その後、徴兵を免除された若者も少なくないと思います。

同じ18の時、仕事で一緒になったメキシコ人のテノールが素晴らしい歌い手で、またギターも上手なものだから(注:セヴィリヤの理髪師か?)

“こんな歌手には適わないな、、。”と当時思ったものですが、今では彼の名前を聞くことはなくなり、

逆に自分はこうして劇場で活動できる場を与えられているからわからないものです。

彼のように実力があっても、ちょっとしたことでキャリアにつながらない例はたくさんあるのだと思います。

だから僕のモットーは、とにかく自分の出来ることだけにフォーカスすること。

“Help yourself and Gold will help you. 天は自らを助く者を助く。”です。

FPD: あなたはオペラの舞台以外の活動にも熱心ですね。ポップスのアルバム、『ダンシング・ウィズ・ザ・スターズ』

(過去・現在からのタレント、スポーツ選手、リアリティ番組の出演者などが、プロのダンサーの特訓を受けてダンスの出来を競うアメリカのテレビ番組。)の出演など、、。

VG:今の世界に欠けているもの、それはコミュニケーションです。

きちんと顔を合わせて相対で話したり、きちんとした文章を手で書くことはおろか、

Eメールやテキストでお手軽なメッセージを交わして、さらにそれだけでは飽き足らず、4とかUとかXみたいな文字を使う始末。

(注:発音が同じでかつタイプする数が少なくてすむので、しばしば、4はfor, uはyouの代わりに使われ、またxはキスを、○はハグを意味する。this is 4 u xoxox みたいな感じ。)

最初の頃なんか、“4? U? X? それってどういう意味??”と聞き返さなきゃいけなくて、

そんな質問やそれに対する答えを書いている暇があったら、for, you, kissってちゃんと綴った方が早いのに!という(笑)

僕が音楽をやっている理由はコミュニケーションです。

お金や名声だけが欲しいなら、他の職業についていたでしょう。

僕はチケットを売るためやCDを売るために歌っているんじゃない。

オペラとか音楽は普通の商売と違って形のあるものを売るわけではない。

音楽という、空気の中にしか存在しない、見えないもの、形のないもの、それで観客とコミュニケーションすること、これが僕の目指していることです。

『ダンシング・ウィズ・ザ・スターズ』に出演したのもコミュニケーションの一貫で、

これでオペラやクラシック音楽に興味を持つ層を少しでも増やすことが出来るなら、、、という希望からです。

オペラというのは一部の人にとってはとっつきにくいものです。

なぜなら、言葉が、イタリア語の段階でも、すでに昔の言葉だからです。

今の世界、日常生活の中で辛い気持ちを表現するのに、“私のはらわたはねじれ、煮えくり返る。”みたいな表現をする人はいないでしょう。

しかし、この昔の言葉を理解し、きちんと消化して、歌唱にのせることはオペラ歌手として非常に大事なことです。

僕はラテン語、ギリシャ語、そして古いイタリア語をきちんと勉強して来ました。

だから、オペラハウスの訳が、きちんと全ての言葉を訳出していない時、僕は不満だし腹立たしく感じます。

:あら?メトの新しい『リゴレット』の字幕システム訳を見たら、グリゴーロ君、卒倒するんじゃないかな、、。

:あら?メトの新しい『リゴレット』の字幕システム訳を見たら、グリゴーロ君、卒倒するんじゃないかな、、。

VG: でも、こういった古いイタリア語で歌われるオペラという作品を20代の“4 U XXX”世代(笑)相手に伝えていかなければならない現実もあるのです。

あ、あそこにピアノがありますね!

(と今度は部屋に設置されているピアノを目ざとく見つけ、そちらに駆け寄って行く。)

この曲、皆さんご存知ですよね?

(と、ベートーベンの『月光』を弾き始め、やがて各フレーズにインプロビゼーションによって重ねたボーカルの旋律を口ずさむ。)

ベートーベンと同世代の聴衆がこの曲を聴いた時は当然古びたクラシック音楽としてではなく、

今のポップスやラップを聴くような、“かっこいいじゃん!”という反応で捕らえたはずだと思います。

一時期はこれに声楽のパートのアレンジをつけた曲を作ろうかな、と思っていたんですよ。

それをJay-Zか誰かが歌ってくれたら、“何、この曲、誰の曲?○○?

(多分、最近のラッパーかなんかの名前だと思うのですが、今のラップの世界には大変疎いMadokakipなので聞き取れませんでした。)

え?何?ベートーベンって人の曲なの。ふーん!“ってことになるんじゃないかな、と思うんだ。

:水を指すわけではありませんが、しかし、これに似た事は少し前にアリシア・キーズが実行してますよね、、。

:水を指すわけではありませんが、しかし、これに似た事は少し前にアリシア・キーズが実行してますよね、、。

(ここから、この月光の話が続いているのか、他の自作の曲の話に移っているのか、話が良くわからなくなって来たのですが、)

VG: それを披露している様子がYouTubeで今でも上がっていると思うんだけど、その後、立ち消えになってしまって、、

でも、事が起こらない時は、何かそうなってしまった星回り、理由があるんだろうと考えて、あまり深く落ち込んだりはしません。

その時その時を大事にしたいな、と思います。

映画『カンフー・パンダ』の台詞にある通り、

“Yesterday is history, tomorrow is a mystery but today is a gift and that’s why it is called the “present.”

:直訳すると、昨日はヒストリー、明日はミステリー、でも今日という日はギフトだ。

:直訳すると、昨日はヒストリー、明日はミステリー、でも今日という日はギフトだ。

だからそれはプレゼント(“今”という意味と“贈り物”という意味のダブルミーニング)と呼ばれるのだ。“なんですが、

和訳する人にとっては本当にいやな感じの英語だと思います。

映画が日本で公開された時の訳はちなみに、「昨日とは過去のもの。明日とは未知のもの。今日の日は儲けもの。それは天の贈り物」となっているみたいです。)

FPD: あなたはオペラ以外にポップスを歌っていた時期もありましたね。

VG: 3年ほどそういうことをやってみたのですが、今の時代は、ポップスを歌う歌手でいる方が(オペラの)テノールをやってるより大変だ、ということがわかって、

これからはオペラにフォーカスを置きたいと思ってます。

ポップスの歌手は、とにかくトーク、トーク、トークで、朝の6時ごろからプロモーション活動をしなければならない時もあるんだよ。

声帯って体の中で、もっとも最後に目が覚める器官だ、って知ってます?

最近ではアデル(注:イギリスのノン・オペラ歌手)の例もありますが、そんな状態で、

レコードだけならともかくライブで何度も何度も自分の声域をプッシュするような歌唱を繰り広げていたら、喉を潰してしまいます。

なので、最近気をつけていることは、適切なレパートリーを歌うこと、

色んなことに手を出すのは構わないが、何事も程度を知ってやること、というのを心がけています。

適切なレパートリーというのは、すなわち、自分に合ったテッシトゥーラ(その作品の中で主にカバーされている・中心になる音域)か、ということです。

以前、ブッセートでゼッフィレッリ演出の『椿姫』に出演しないか、との打診がありました。

話を受けるつもりで準備を始めたのですが、もうスコアの2ページ分を歌った程度で、先生と“これではとても作品全部を歌いきることは出来ないね。”という結論になって、お断りしました。

結局何年後かに、ローマで初めてゲオルギューのヴィオレッタを相手にこの役を歌うことになり、この時もゼッフィレッリの演出でしたが、

これとて、もともとは僕が歌う予定だったわけではなく、

一番最初に予定されていたアラーニャがキャンセルになり、その次に別のテノールがキャンセルになって、その結果回って来た公演でした。

(keyakiさんのサイトによると、これは2007年のことで、“別のテノール”とはフィリアノーティのことのようです。)

ドン・カルロも歌ったことがありますが、僕は元々アリアがない作品があまり好きでないし、、いずれにせよカルロにはまだ準備が出来ていなかったと思っています。

こういう自分にとって重めの役を歌ってしまうと、声の重心が下がってしまって、軽いレパートリーに戻れなくなるのが問題です。

実際、ドン・カルロを歌ってから、『愛の妙薬』に戻れなくなってしまいました。

こうやってマスケラを使って歌うわけですが、この違いがわかるかと思います。

(と早速、重めのレパートリーの時の重心と軽めのレパートリーの時の違いを音を使って実演。)

『ホフマン物語』は作品が長いのが大変だけど、自分に合っていると思います。

(誰かが『ルチア』は?と声をかけると)

イエス!ルチアは大好きです。

フランスやスカラでも歌いますが、メトでも歌いたい!!!

FPD: 現在メトで出演中の『リゴレット』について少しお話を伺わせてください。

前半の公演はHDで上映もされて、映像が存在するわけですが、その映像はご覧になってますか?

VG:いえ、見てません。ディスクは頂きましたが、リゴレットはすでに自分のレパートリーだし、自分が歌っている内容と食い違う動きは僕は絶対にしません。

だから、事前に、ゲルブ支配人には、申し訳ないが、自分は自分のリゴレットをやる、(Aキャストの)ベチャワと同じ風には出来ませんよ、とお伝えしました。

『マノン』についてもそのようにお話しました。

:と、唐突に『マノン』の話が出て来たのですが、そうすると、この先、メトで『マノン』を歌う予定があるのかな、、?

:と、唐突に『マノン』の話が出て来たのですが、そうすると、この先、メトで『マノン』を歌う予定があるのかな、、?

VG: 新演出をかける時、その場での成功も大事ですが、同時に長い視点で、

そのプロダクションがお客さんを継続的に呼べるような公演にしていかなければなりません。

ラス・ベガスのリゴレット、という今回の設定については、最初、僕はかなり懐疑的でした。

しかし、演出家のマイク・メイヤーと話して、彼が非常に細かいディテールに気を配っていることがわかりました。

これはいい兆候だな、これだったら大丈夫かも、と思いました。なぜなら、小さいことが全体を作るからです。

彼は今回のマントヴァ公をシナトラのイメージと重ね合わせてるらしいですが、

シナトラのマイクロフォンの扱い方はほとんどダンスみたいで格好いいな、、と思います。

(ここまでは、時々鉄仮面の表情をのぞいてモーションをかけつつも、

いつもの無表情を変えず、淡々とインタビューをすすめる鉄仮面のペースに合わせて比較的大人しくしていたグリゴーロだが、

我慢が限界に達したか、この辺りから異様にエンジンがかかり始める、、。)

だから、今回は目一杯、マイクの扱い方を工夫してみたんだ。

(おもむろに立ち上がり、シナトラの真似をしながらエア・マイク~物理的には存在しない架空のマイク~を華麗に扱い歌って見せる。

そして、立ち上がったまま)

でもね、僕自身はシナトラよりも、エルヴィスのイメージに近いかな、って思ってるんだよ。

(と、今度はのりのりの様子でエルヴィスの物真似に入る。手を振り回し、かかとをあげながら片膝をついて大熱演!オーディエンス爆笑。)

でね、エルヴィスはここのかかとのところが、上がったり、下がったりするんだよね。

(観察が細かーい!!ますます大のりでかかとを上げたり下げたりして大フィーバーのグリゴーロ。)

わかんないよ~ん、これ、みんなが(リゴレットの)最後の公演に来てくれたらやっちゃうかも!!

FPD: それに公爵がポール・ダンシングをするシーンもありますよね。

VG: そうそう!メトのスタッフにポール・ダンシングがありますよ、と言われたときは、あっち(ストリップ・クラブ系)のポール・ダンシングかな、と思って

(といいながら、間勘平ちゃんの“かいーの”のように股間を何度かポールに上下にすりつけるダンスの演技を実演するグリゴーロ)

“イエイ!”と思ったら、

“そうじゃなくて、フレッド・アステアとかジーン・ケリーのイメージでお願いします。”とか言われてさあ(笑)、

こんな感じの、、(映画“雨に歌えば”でジーン・ケリーが街灯のポールにつかまって踊る時のような雰囲気の演技で、

さっきの勘平ちゃんダンスとは対照的な、しなやかな手の動き、うっとりした顔の表情を作る。

さっきの勘平ちゃんダンスといい、これといい、あまりのことにオーディエンス、大・大・大爆笑)

えー、そんな気取ったのやだよーって言ったんだよ。

FPD: (最初の勘平ちゃんダンスがまだ頭から離れないのか真っ赤になりながら)

いや、私、ちょっと赤面してしまいました、って言っていいですか。

:オーディエンス、再び爆笑。やっとこの無表情な仮面を動揺させられたぜ!と得意満面の表情のグリゴーロ君。

:オーディエンス、再び爆笑。やっとこの無表情な仮面を動揺させられたぜ!と得意満面の表情のグリゴーロ君。

いや、こんなに慌てている鉄仮面、私は初めて見ました。グッド・ジョブ、グリゴーロ君!!

ちなみに、肝心のメトの実演では、ポールの上の方に飛び乗って、くるくるくる、、と回りながら降りてくる、という、

この二つのどちらでもない演技になってます。

FPD: (なんとか気を取り直そうとするかのように)今まで歌った中で印象に残っている役は何ですか?

VG:『コジ・ファン・トゥッテ』かな?

FPD: 『コジ』?!あなたのレパートリーのイメージですらないのですが、、本当に歌っていて心地良いレパートリーですか?

VG: うん、過去に歌ったことがあります。7回予定されていた公演を7回とも歌って、それでも声が全く疲れなくて公演前と同じだった。

あんな経験をしたのはあの時の『コジ』一回きりです。

それから『ウェスト・サイド・ストーリー』のトニー!

スカラがかけた公演なんだけど、スカラのような劇場が、あの作品をオペラだと認知した事実がエキサイティングだな、と思いました。

日本ツアーもあって、東京、名古屋、大阪といった街で歌うことも出来ましたし、、。

それからバレエのレッスンがあって、これがまた楽しくて、、(笑)

プリエ、トンデュ、、、(と言いながら、またまたダンスの演技)、、ああいうの、僕、大好きなんだ!

ダンサーの子と友達になったりしてね、、(と嬉しそうなグリゴーロ)

その後、レコーディングもありました。

一番苦労したのはアクセントかな。アメリカ人っぽいアクセントにしなきゃいけないのに、

僕がやるとどうしても、“リトル・イタリーのトニー”っぽくなっちゃって、、(笑)。

FPD: 今後のことを教えてください。

VG: 椅子にただ座っているだけじゃなくて、外に出よう!という冒険的な姿勢を持っていたいな、と思います。

さっきのコミュニケーションの話にまた戻りますが、30年位前まではイタリアでも、○○に行きたいんだけど、、というと、

見知らぬ人でも、“じゃ、このヴェスパの後ろに乗れよ!”という感じでした。

ところが、今は、、問題に関わらないこと、それが一番だ、という風潮になっている。なぜなら、この世の中には山のように問題が溢れているから。

それから、友達との付き合い方!

FacebookやTwitterとか、なんだか細かい日常生活の垂れ流しになっていて、

みんな、あまりにたくさんの“大して重要でない友達”との表面的な付き合いにエネルギーを費してないかな?

:もう、激しく同意!です。私も全く同じ理由で数年前にソーシャル・ネットワーク系のサイトはぜーんぶやめてしまいましたし、

:もう、激しく同意!です。私も全く同じ理由で数年前にソーシャル・ネットワーク系のサイトはぜーんぶやめてしまいましたし、

NYでソーシャル・ネットワーク系のサイトから距離を置く人が増加して来ている、という記事を先日新聞でも読みました。

だから、グリゴーロ君と同じ考えの人、意外と数いると思います。

VG: 音楽関連では、2013年10月にアヴェ・マリアのCDを出します。聖歌隊で歌われる曲に手直しをしたものなど、16曲を含む予定です。

FPD: では皆様からの質問の時間に入りましょう。

質問者1:チューリッヒの『椿姫』はどのような経験でしたか?(注:中央駅の中で行われた生演奏で、DVD化もされた)

VG: 三言で言うと、cool, cold, credibleかな。

オケも生演奏だったんだけど、音はイヤフォンを通して入ってくるので、そういうテクノロジーとの兼ね合いの面でも面白い実験だな、と思いました。

ただ、気が散る部分もあったのは事実かな。

駅の活動を全部止めるわけにはいかないから、Libiamo~って歌い始めた途端、

(駅のアナウンスをドイツ語の発音を強調して真似ながら、、で、この真似がまた面白い!)

“X番ホームから○○駅行きが発車します”なんていうすごい音声が重なって来たりして、

“そりゃむこうはマイク使ってんだから、声量では負けるに決まってるじゃないか!”という(笑)

質問者2:今後、CDやDVDの予定は?また、今後歌ってみたいレパートリーは?

VG: ソロのリサイタル・コンサートのDVDを発売したいな、と思ってます。

オペラのアリアももちろんだけど、ナポリ民謡とか、軽いものも入れたいな。

:あら?これはもしかして、来シーズンにメトで予定されているコンサートを映像化するつもりかな?

:あら?これはもしかして、来シーズンにメトで予定されているコンサートを映像化するつもりかな?

VG:でも、あまり先のことは考えず、今、目の前にあることにフォーカスして行きたいな、と思ってます。

レパートリーは『ウェルテル』かな。今まで歌って来たフランス系のレパートリーを極めるという意味でも、、。

ホフマン、マノン、ファウスト、、

(とそこで止ったグリゴーロに変わって、オーディエンスの一人が、ロメオ!と声をかける!)

あ!そうだ!ロメオこそ、僕の(得意な)役じゃないか!!

それを言えば、フランス・オペラのアリアのアルバムも企画してるんだ。それからコンサート、そんなところだね。

質問者3:今、若い人がオペラ歌手になりたい、と言ったら賛成しますか?

VG:(しばらく考えこんだ後)うん、します。でも、同時に時間は貴重だから、無駄にしないで、とも言いたい。

それから、批評。

僕は批評というものがあまり好きじゃないんです、、批評じゃなくて、レポートならいいんですけれど。

この間も僕の歌唱に対して、批評家で“あまり美しい声ではないが、、”という一文を書いた人がいて、

それは主観的な、個人のテイストの問題じゃないか!と言いたくなりました。

音をクラックした、とか、音程が甘いとか、歌唱技術の問題ならば、批判も受け、その部分を改善しようと努めることも出来ますが、自分の声は変えられません。

今の僕はそこそこ経験もあるし、年齢も経ているのでそんなことを言われても大丈夫になりましたが、

こういった種類の批判が駆け出しの歌手にとってどれほどの打撃になるか、それも考えて欲しいと思います。

オペラはオリンピックじゃないんですから。

質問者4:さっきホワイト・ボードに書こうとしたことは何ですか?

VG:おお!そうでした!

(といって、今度はひな壇の近くにあるホワイト・ボードに絵を描き始める)

(この絵はグリゴーロ君の直筆ではなく、彼が書いたものを私がノートに模写したものです。)

下の方にある○が横隔膜、首のところにある波線、ここらあたりに粘液があります。

ここには適度な湿り気が必要で、乾き過ぎると良い音が出ません。

舞台裏で僕に会うと、濡れタオルで口を押さえていることが多いのはそのためです。

僕は公演中、氷入りのコークを飲むことが多いです。

コークは余分な粘液を落としてくれる効果があり、氷は炎症をおさえます。

これを言うと、同僚の多くが、びっくりして“熱いお茶の方がいいんじゃない?”というのですが、

スポーツ選手が足などを怪我した時、そこに熱いお茶を当てたりしますか?

みんな、氷を当てるでしょう?それと同じこと。氷は自然の炎症防止・抑制剤です。

音はそのまま真っ直ぐ上に上がって、上の方の○の部分、いわゆるマスケラ、マスクと言われる部分ですが、

ここに到達します。

マスケラは言ってみれば、スピーカーのような役割をします。

バリトンやバスは90度の角度に近いところ(Bとマークしたところ)から音が出ているような感じがすることが多いですが、

テノールはもう少し上に向いた角度が中心です。

では、口を閉じたままで、音を出してみてください。手を当ててみると唇がぶるぶるっとしているのがわかりますよね。

(オーディエンス全員、グリゴーロ君の言うがままに唇をぶるぶるする。)

そこから口を少し開けてみましょう。音の位置が変わったのがわかりますか?音程を変えていくと、また位置が変わります。

オペラ歌手はこれを千本ノックのような感じで何度も何度も出しこなすことで、どういう音がどの位置で出るのか、というのを学習していきます。

発声の理想は赤ちゃんです。

赤ん坊の泣き声というのは、ものすごく遠くまで聴こえ、かつ延々と疲れなしで泣き続けることが出来ます。

赤ん坊は誰もがクリーンなマスクを持って生まれて来ます。

オペラ歌手の発声練習は、この赤ちゃんの頃のマスクに出来るだけ近づくよう、マスクの再クリーニングを行うプロセスに他なりません。

この図でも判るとおり、音は自分の顔の前、頭のてっぺんから喉の部分までの180度にまたがって伝わっていく。

つまり、音のプロジェクションとは顔の前で発生する、ということも忘れてはいけません。

よって、音が出てお客さんの耳に届くものが生まれた時には、もう自分の体を離れています。

だから、自分の体の中にあるものを聴こうとするのは無意味です。

オケとの音合わせなどで、良く自分の声を聴こうと耳を押さえて歌っている歌手を見ますが、あれは僕に言わせればブルシットです。

(bullshitという言葉は馬鹿げた出鱈目ごと、という意味で使われるのですが、

あまり綺麗な言葉ではなく、かつ若干滑稽なニュアンスが加わるので、ここでもオーディエンスから笑いが出る。

鉄仮面も笑ってるかな、とグリゴーロ君が見やった先に、相変わらず無表情な鉄仮面!

グリゴーロ君の表情が、“こんなに頑張ってるのに、まじで笑ってねーよ、、。”と一瞬ひるんだ瞬間でした。)

:大丈夫、グリゴーロ君。この人は私もずっと観察して来ましたが、常にこういう人なんですよ。

:大丈夫、グリゴーロ君。この人は私もずっと観察して来ましたが、常にこういう人なんですよ。

伊達に私が“鉄仮面”の称号を献呈したわけではありません。今日は彼を赤面させただけでも大勝利!です。

それにしても、彼は話すよりも歌う方がコミュニケーションしやすい、なんて言ってますが、

話術も巧みで、ユーモアのセンスもあるし、声の出る仕組みを説明する時の話しぶりも理路整然としていて、

仮にオペラ歌手になっていなくても、何ででも身を立てていけるようなタフさを感じます。面白い個性の人ですね。

Singers’ Studioで、私が密かにやってみたかったことを実行に移してくれる歌手がようやく現れました!!

それがどういうことか後でわかりやすいよう、先に今日の登場人物の紹介をします。

ゲスト:ヴィットリオ・グリゴーロ (以下、VG)

現在メトの『リゴレット』(メイヤー演出)Bキャストでマントヴァ公を歌っているイタリア人テノール。

(しつこいようですが、このBはB級のBではなく、ランの中の順番としてのBです。)

2010/11年シーズンの『ラ・ボエーム』でメト・デビュー、出待ち編のレポートでも片鱗がうかがわれる通り、超ハイパー、超早口、元気一杯の36歳。

ホスト:F・ポール・ドリスコル (以下、FPD)

メトロポリタン・オペラ・ギルドが出版しているオペラ雑誌 Opera Newsの編集長でしばしばSingers’ Studioの司会を務める。

ゲストが何を語っても動じない、というか、ほとんど感情的な反応がない不思議なキャラクターゆえ、当ブログでの通称は“鉄仮面”。

オーディエンス代表:Madokakipの心の声 (以下、

)

)以下はいつも通り、会話を正確に直訳したものではなく、メモを元にした意訳を再構成したものです。

手書きメモという超原始的なメソッドゆえ、グリゴーロ君の超早口には参りました、、。

************

FPD: まず皆さんに彼の名前を良く聴いて頂きましょう。

VG: ヴィットリオ・グリゴーロです。

FPD:ということで、グリーゴロではないですからね。皆さん、お友達に正しい発音を教えてあげてください。

:(そういえば、さっき、私の隣に座ってるおばさんもグリーゴロ、グリーゴロって連呼してましたね。)

:(そういえば、さっき、私の隣に座ってるおばさんもグリーゴロ、グリーゴロって連呼してましたね。)FPD: あなたが歌の勉強を始めたのは8歳からで、12,3歳の時にはすでに『トスカ』の羊飼いの役でオペラの舞台に立っていますね。

そして、その時にカヴァラドッシを歌ったテノールが?(とグリゴーロに回答を促す)

VG: (それを焦らすかのように)魅力的ななかなか良い歌手でしたよ。

FPD:(グリゴーロがなかなか名前を出さないので焦れて)で、そのテノールの名前は?

VG: (しようがないな、、という風に)ルチアーノ・パヴァロッティです。

(そのことを知らなかったオーディエンスからどよめきが起こる。)

FPD: どのような経緯で歌を歌うようになったのか、話していただけますか?

VG: 僕の母親がサングラスを買うというのでついていっためがね屋さんで、シューベルトの歌がどこからともなく聴こえてきたんだ。

僕は今でもそんな風で、そしてそれが時々“too muchだ”といって批判される原因にもなるのだけど、すごく好奇心が旺盛なものだから、

“何々?”という感じで声の元を辿って地階に降りていったんだ。

僕は当時まだ7歳だったけれど、彼が歌っていた“アヴェ・マリア”を一緒に歌い始めたんだよ。

そしたら、そのおじさんに進められたんだ。歌を習った方がいい、って。

そこ(後述のバチカンのシスティーナ礼拝堂聖歌隊のこと?)はローマで一番ソルフェージュの勉強、音楽上のケアなど、優れた教育内容を誇る場所で、

三年間の奨学金制度もあるから、って言われて。

実は“アヴェ・マリア”はその二年前にいとこの結婚式で歌おうと思って準備してたんだ。

だけど、5歳程度の子供がそんなもの歌えるわけがない、というんで、僕がそういう風に言っても、みんな“はい、はい。”って感じでまともに取り合ってくれなかった。

結婚式のよくあるパターンでみんなが歌う順番の取り合いで、僕まで順番が回ってこないし、なんか最後の方に“アヴェ・マリア”なんか歌ったらみんなが悲しくなっちゃうかな、と思って、結局披露せず仕舞いに終わったんだけどね。

でも、二年後にそうしてめがねやさんの地下で歌う機会が訪れたんだ。

FPD:そうしてあなたはシスティーナ礼拝堂聖歌隊に入隊します。

VG: スコアの読み方、ヴォーカリゼーション、音楽のあらゆる側面で非常に優れた教育を行う場所で、僕の母親もびっくりしてた。

僕が習った先生は声楽的な面、技術の部分だけでなく、音楽の持つ感情の部分を理解するうえでも、

初めてついて習う先生としては最高の人でした。また助手の司祭の先生もいましたね。

一つの音だけでなくて、それが続いて複数の音になって、それが一小節になり、一フレーズになり、、という風に、

音の、音楽のつながり、というものを教えてくれたのも、貴重でした。

オペラ歌手の声が出る仕組みについて皆さんがどれだけ馴染みがあるかわかりませんが、、、

あ!あそこにホワイト・ボードがあるね!

(ゲストのためのひな壇から対角線にだいぶ離れた、Madokakipの座っているすぐ側の壁を指差したかと思うと、鉄仮面が返答できないうちにすでに立ち上がり、

いきなり走り出したかと思うと、気がつけばすでにMadokakipの真横に立ってペンでホワイト・ボードに何かを殴り書こうとしています。

私が持っている五感中、一番発達していると自負しているのは実は嗅覚で、

会社でも、しばしば他の同僚が気付く前に何かの匂いを嗅ぎ取ることが多く、“鼻がいい。”と褒められるのですが、

そんな私ですので、彼が側、ほんとに手を伸ばしたらすぐに手を握れるような側、に来た時は、

おそらく直前にシャワーを浴びる余裕はなかったのでしょう、良い意味でのほのかな体臭に香水の匂いが混じっていて、その匂いにクラクラしそうになるのでした、、。

ところが、いくらグリゴーロ君が書きなぐってもそれがホワイト・ボードに現れない。)

FPD: (次々とペンを取り出して躍起になっているグリゴーロ君を遠目に眺めながら、冷静に)

ヴィットリオ、それは特殊な電子ホワイト・ボードなので事前に設定をしてないと文字が表示されないんです。

こちらに別の普通のホワイト・ボードがあります。ペンを用意しますのでこちらに帰って来てください。

VG: (そんなハイテクなものだったのか、、という様子でちょっとがっかりした風にペンを置いてひな壇に走り去って行く。)

FPD: 今ペンを用意してますからちょっと待ってくださいね。その間にちょっと合唱隊での話を聞かせてください。

まだ変声前の状態ですよね、そうするとパートはどんな風になるんでしょう?例えばあなたの場合だとコントラルト?

VG: 合唱隊では普通に全部のパートがありますよ。バリトン、バス、、

(注:本人がどのパートだったかははっきりとは明言していないように思うのですが、聞き落としだったらすみません。)

一週間に二回の正式な活動があって、それに日曜のミサが加わる、というスケジュールです。

僕は小さい時から自分の目標とか野心とか夢を出来るだけ現実的で自分の手が届く範囲にしておく癖があるんだ。

例えば宝くじにあたることが夢、なんて現実味のない目標を立てたら、なんだかもうその時点で一生幸せになれない感じがしてしまって、、。

で、とりあえず、合唱隊にいる間はソリストになることを目標にしてました。

FPD: で、先ほど話題に上がったローマの『トスカ』での公演が1990年にあって、その時あなたは13歳ですか。

オペラの実舞台に上がって音楽のキャリアを進めて行くにしても随分と若い年齢でのことですよね。そのことの影響はありましたか?

VG: 実を言うと、自分としてはこれでキャリアが開ける!とか、そういう風な意味での大事とは当時考えてなくて、

とにかく舞台に立ってソロで歌えるというのがシンデレラ・ストーリーか夢のようで、その時はそれを精一杯生き、過ごすことで一杯でした。

僕のキャリアの中で何度かあることですが、これもまた、一番良い時期、一番良い人々、一番良い場所、が重なった例だったと思う。

僕は自分の最大の才能は、声ではなく、タイミングよく大事なチャンスが回って来て自分の力が認めてもらえる点にあると思っています。

でも、そういえば、その頃、映画の『トスカ』に出演しないか?という話もありましたね。

実際にローマの街でロケ撮影するという、あのドミンゴが出演した『トスカ』です(注:1992年の演奏でトスカ役はマルフィターノ)。

当初、あの企画はマゼールが指揮が予定だったんだけど、後にメータに変更になって、そうこうしているうちに話をもらってから三ヵ月後位かな?声変わりが起こってしまって。

母に“ちょっと一体どうしたの?!その声!”と言われたけど、“朝起きてみたらこうなってたんだよ。”と答えるしかなくて(笑)

昨日まで*&^%%(と鳥のように高い声で話す)みたいな声で話していたチビが、いきなり、(野太い声で)“母さん、コーヒー。”って(笑)

ということで、歌の方はその後しばらくお休みせざるを得なくなったんだ。

16歳からまた歌の勉強を再開したんだけど、その時はもっぱらオペラ一筋に練習しました。

ヴェネト州のリゴーザというバリトンが先生だったんですが、オペラ関係のCDをぎっしり鞄につめてレッスンに行くと、

“No more of this (こういうのはもう今後なしだからね。).”と言って全部CDを割られてしまって、、。(笑)

僕は小さい時から喋るよりも歌の方が自分の伝えたいことを相手に伝えやすいということに気付いていて、

“アイスクリームが欲しい。”なんていう言葉ですら、普通に言葉で発するのではなくて、メロディーをつけて母親におねだりしたりしてました。

その頃から歌、音楽には言葉にない魔法のようなものがある、と思ってた。

17歳からオーディションを受け始めましたが、同時にレストランで歌ったりもしていました。

大喧騒のレストランで『愛の妙薬』を歌ったり、ピアッツァで『セヴィリヤの理髪師』を歌ったり、、。

18歳の時には、初めて仕事でウィーンにも行きました。

当時のイタリアでは徴兵義務があったんですが、“僕には6ヶ月のコントラクトがあるんだ!兵役に出てたら契約不履行になってしまう!”と訴えて、徴兵免除にしてもらいました。

僕が前例を作ったせいで、その後、徴兵を免除された若者も少なくないと思います。

同じ18の時、仕事で一緒になったメキシコ人のテノールが素晴らしい歌い手で、またギターも上手なものだから(注:セヴィリヤの理髪師か?)

“こんな歌手には適わないな、、。”と当時思ったものですが、今では彼の名前を聞くことはなくなり、

逆に自分はこうして劇場で活動できる場を与えられているからわからないものです。

彼のように実力があっても、ちょっとしたことでキャリアにつながらない例はたくさんあるのだと思います。

だから僕のモットーは、とにかく自分の出来ることだけにフォーカスすること。

“Help yourself and Gold will help you. 天は自らを助く者を助く。”です。

FPD: あなたはオペラの舞台以外の活動にも熱心ですね。ポップスのアルバム、『ダンシング・ウィズ・ザ・スターズ』

(過去・現在からのタレント、スポーツ選手、リアリティ番組の出演者などが、プロのダンサーの特訓を受けてダンスの出来を競うアメリカのテレビ番組。)の出演など、、。

VG:今の世界に欠けているもの、それはコミュニケーションです。

きちんと顔を合わせて相対で話したり、きちんとした文章を手で書くことはおろか、

Eメールやテキストでお手軽なメッセージを交わして、さらにそれだけでは飽き足らず、4とかUとかXみたいな文字を使う始末。

(注:発音が同じでかつタイプする数が少なくてすむので、しばしば、4はfor, uはyouの代わりに使われ、またxはキスを、○はハグを意味する。this is 4 u xoxox みたいな感じ。)

最初の頃なんか、“4? U? X? それってどういう意味??”と聞き返さなきゃいけなくて、

そんな質問やそれに対する答えを書いている暇があったら、for, you, kissってちゃんと綴った方が早いのに!という(笑)

僕が音楽をやっている理由はコミュニケーションです。

お金や名声だけが欲しいなら、他の職業についていたでしょう。

僕はチケットを売るためやCDを売るために歌っているんじゃない。

オペラとか音楽は普通の商売と違って形のあるものを売るわけではない。

音楽という、空気の中にしか存在しない、見えないもの、形のないもの、それで観客とコミュニケーションすること、これが僕の目指していることです。

『ダンシング・ウィズ・ザ・スターズ』に出演したのもコミュニケーションの一貫で、

これでオペラやクラシック音楽に興味を持つ層を少しでも増やすことが出来るなら、、、という希望からです。

オペラというのは一部の人にとってはとっつきにくいものです。

なぜなら、言葉が、イタリア語の段階でも、すでに昔の言葉だからです。

今の世界、日常生活の中で辛い気持ちを表現するのに、“私のはらわたはねじれ、煮えくり返る。”みたいな表現をする人はいないでしょう。

しかし、この昔の言葉を理解し、きちんと消化して、歌唱にのせることはオペラ歌手として非常に大事なことです。

僕はラテン語、ギリシャ語、そして古いイタリア語をきちんと勉強して来ました。

だから、オペラハウスの訳が、きちんと全ての言葉を訳出していない時、僕は不満だし腹立たしく感じます。

:あら?メトの新しい『リゴレット』の字幕システム訳を見たら、グリゴーロ君、卒倒するんじゃないかな、、。

:あら?メトの新しい『リゴレット』の字幕システム訳を見たら、グリゴーロ君、卒倒するんじゃないかな、、。VG: でも、こういった古いイタリア語で歌われるオペラという作品を20代の“4 U XXX”世代(笑)相手に伝えていかなければならない現実もあるのです。

あ、あそこにピアノがありますね!

(と今度は部屋に設置されているピアノを目ざとく見つけ、そちらに駆け寄って行く。)

この曲、皆さんご存知ですよね?

(と、ベートーベンの『月光』を弾き始め、やがて各フレーズにインプロビゼーションによって重ねたボーカルの旋律を口ずさむ。)

ベートーベンと同世代の聴衆がこの曲を聴いた時は当然古びたクラシック音楽としてではなく、

今のポップスやラップを聴くような、“かっこいいじゃん!”という反応で捕らえたはずだと思います。

一時期はこれに声楽のパートのアレンジをつけた曲を作ろうかな、と思っていたんですよ。

それをJay-Zか誰かが歌ってくれたら、“何、この曲、誰の曲?○○?

(多分、最近のラッパーかなんかの名前だと思うのですが、今のラップの世界には大変疎いMadokakipなので聞き取れませんでした。)

え?何?ベートーベンって人の曲なの。ふーん!“ってことになるんじゃないかな、と思うんだ。

:水を指すわけではありませんが、しかし、これに似た事は少し前にアリシア・キーズが実行してますよね、、。

:水を指すわけではありませんが、しかし、これに似た事は少し前にアリシア・キーズが実行してますよね、、。(ここから、この月光の話が続いているのか、他の自作の曲の話に移っているのか、話が良くわからなくなって来たのですが、)

VG: それを披露している様子がYouTubeで今でも上がっていると思うんだけど、その後、立ち消えになってしまって、、

でも、事が起こらない時は、何かそうなってしまった星回り、理由があるんだろうと考えて、あまり深く落ち込んだりはしません。

その時その時を大事にしたいな、と思います。

映画『カンフー・パンダ』の台詞にある通り、

“Yesterday is history, tomorrow is a mystery but today is a gift and that’s why it is called the “present.”

:直訳すると、昨日はヒストリー、明日はミステリー、でも今日という日はギフトだ。

:直訳すると、昨日はヒストリー、明日はミステリー、でも今日という日はギフトだ。だからそれはプレゼント(“今”という意味と“贈り物”という意味のダブルミーニング)と呼ばれるのだ。“なんですが、

和訳する人にとっては本当にいやな感じの英語だと思います。

映画が日本で公開された時の訳はちなみに、「昨日とは過去のもの。明日とは未知のもの。今日の日は儲けもの。それは天の贈り物」となっているみたいです。)

FPD: あなたはオペラ以外にポップスを歌っていた時期もありましたね。

VG: 3年ほどそういうことをやってみたのですが、今の時代は、ポップスを歌う歌手でいる方が(オペラの)テノールをやってるより大変だ、ということがわかって、

これからはオペラにフォーカスを置きたいと思ってます。

ポップスの歌手は、とにかくトーク、トーク、トークで、朝の6時ごろからプロモーション活動をしなければならない時もあるんだよ。

声帯って体の中で、もっとも最後に目が覚める器官だ、って知ってます?

最近ではアデル(注:イギリスのノン・オペラ歌手)の例もありますが、そんな状態で、

レコードだけならともかくライブで何度も何度も自分の声域をプッシュするような歌唱を繰り広げていたら、喉を潰してしまいます。

なので、最近気をつけていることは、適切なレパートリーを歌うこと、

色んなことに手を出すのは構わないが、何事も程度を知ってやること、というのを心がけています。

適切なレパートリーというのは、すなわち、自分に合ったテッシトゥーラ(その作品の中で主にカバーされている・中心になる音域)か、ということです。

以前、ブッセートでゼッフィレッリ演出の『椿姫』に出演しないか、との打診がありました。

話を受けるつもりで準備を始めたのですが、もうスコアの2ページ分を歌った程度で、先生と“これではとても作品全部を歌いきることは出来ないね。”という結論になって、お断りしました。

結局何年後かに、ローマで初めてゲオルギューのヴィオレッタを相手にこの役を歌うことになり、この時もゼッフィレッリの演出でしたが、

これとて、もともとは僕が歌う予定だったわけではなく、

一番最初に予定されていたアラーニャがキャンセルになり、その次に別のテノールがキャンセルになって、その結果回って来た公演でした。

(keyakiさんのサイトによると、これは2007年のことで、“別のテノール”とはフィリアノーティのことのようです。)

ドン・カルロも歌ったことがありますが、僕は元々アリアがない作品があまり好きでないし、、いずれにせよカルロにはまだ準備が出来ていなかったと思っています。

こういう自分にとって重めの役を歌ってしまうと、声の重心が下がってしまって、軽いレパートリーに戻れなくなるのが問題です。

実際、ドン・カルロを歌ってから、『愛の妙薬』に戻れなくなってしまいました。

こうやってマスケラを使って歌うわけですが、この違いがわかるかと思います。

(と早速、重めのレパートリーの時の重心と軽めのレパートリーの時の違いを音を使って実演。)

『ホフマン物語』は作品が長いのが大変だけど、自分に合っていると思います。

(誰かが『ルチア』は?と声をかけると)

イエス!ルチアは大好きです。

フランスやスカラでも歌いますが、メトでも歌いたい!!!

FPD: 現在メトで出演中の『リゴレット』について少しお話を伺わせてください。

前半の公演はHDで上映もされて、映像が存在するわけですが、その映像はご覧になってますか?

VG:いえ、見てません。ディスクは頂きましたが、リゴレットはすでに自分のレパートリーだし、自分が歌っている内容と食い違う動きは僕は絶対にしません。

だから、事前に、ゲルブ支配人には、申し訳ないが、自分は自分のリゴレットをやる、(Aキャストの)ベチャワと同じ風には出来ませんよ、とお伝えしました。

『マノン』についてもそのようにお話しました。

:と、唐突に『マノン』の話が出て来たのですが、そうすると、この先、メトで『マノン』を歌う予定があるのかな、、?

:と、唐突に『マノン』の話が出て来たのですが、そうすると、この先、メトで『マノン』を歌う予定があるのかな、、?VG: 新演出をかける時、その場での成功も大事ですが、同時に長い視点で、

そのプロダクションがお客さんを継続的に呼べるような公演にしていかなければなりません。

ラス・ベガスのリゴレット、という今回の設定については、最初、僕はかなり懐疑的でした。

しかし、演出家のマイク・メイヤーと話して、彼が非常に細かいディテールに気を配っていることがわかりました。

これはいい兆候だな、これだったら大丈夫かも、と思いました。なぜなら、小さいことが全体を作るからです。

彼は今回のマントヴァ公をシナトラのイメージと重ね合わせてるらしいですが、

シナトラのマイクロフォンの扱い方はほとんどダンスみたいで格好いいな、、と思います。

(ここまでは、時々鉄仮面の表情をのぞいてモーションをかけつつも、

いつもの無表情を変えず、淡々とインタビューをすすめる鉄仮面のペースに合わせて比較的大人しくしていたグリゴーロだが、

我慢が限界に達したか、この辺りから異様にエンジンがかかり始める、、。)

だから、今回は目一杯、マイクの扱い方を工夫してみたんだ。

(おもむろに立ち上がり、シナトラの真似をしながらエア・マイク~物理的には存在しない架空のマイク~を華麗に扱い歌って見せる。

そして、立ち上がったまま)

でもね、僕自身はシナトラよりも、エルヴィスのイメージに近いかな、って思ってるんだよ。

(と、今度はのりのりの様子でエルヴィスの物真似に入る。手を振り回し、かかとをあげながら片膝をついて大熱演!オーディエンス爆笑。)

でね、エルヴィスはここのかかとのところが、上がったり、下がったりするんだよね。

(観察が細かーい!!ますます大のりでかかとを上げたり下げたりして大フィーバーのグリゴーロ。)

わかんないよ~ん、これ、みんなが(リゴレットの)最後の公演に来てくれたらやっちゃうかも!!

FPD: それに公爵がポール・ダンシングをするシーンもありますよね。

VG: そうそう!メトのスタッフにポール・ダンシングがありますよ、と言われたときは、あっち(ストリップ・クラブ系)のポール・ダンシングかな、と思って

(といいながら、間勘平ちゃんの“かいーの”のように股間を何度かポールに上下にすりつけるダンスの演技を実演するグリゴーロ)

“イエイ!”と思ったら、

“そうじゃなくて、フレッド・アステアとかジーン・ケリーのイメージでお願いします。”とか言われてさあ(笑)、

こんな感じの、、(映画“雨に歌えば”でジーン・ケリーが街灯のポールにつかまって踊る時のような雰囲気の演技で、

さっきの勘平ちゃんダンスとは対照的な、しなやかな手の動き、うっとりした顔の表情を作る。

さっきの勘平ちゃんダンスといい、これといい、あまりのことにオーディエンス、大・大・大爆笑)

えー、そんな気取ったのやだよーって言ったんだよ。

FPD: (最初の勘平ちゃんダンスがまだ頭から離れないのか真っ赤になりながら)

いや、私、ちょっと赤面してしまいました、って言っていいですか。

:オーディエンス、再び爆笑。やっとこの無表情な仮面を動揺させられたぜ!と得意満面の表情のグリゴーロ君。

:オーディエンス、再び爆笑。やっとこの無表情な仮面を動揺させられたぜ!と得意満面の表情のグリゴーロ君。いや、こんなに慌てている鉄仮面、私は初めて見ました。グッド・ジョブ、グリゴーロ君!!

ちなみに、肝心のメトの実演では、ポールの上の方に飛び乗って、くるくるくる、、と回りながら降りてくる、という、

この二つのどちらでもない演技になってます。

FPD: (なんとか気を取り直そうとするかのように)今まで歌った中で印象に残っている役は何ですか?

VG:『コジ・ファン・トゥッテ』かな?

FPD: 『コジ』?!あなたのレパートリーのイメージですらないのですが、、本当に歌っていて心地良いレパートリーですか?

VG: うん、過去に歌ったことがあります。7回予定されていた公演を7回とも歌って、それでも声が全く疲れなくて公演前と同じだった。

あんな経験をしたのはあの時の『コジ』一回きりです。

それから『ウェスト・サイド・ストーリー』のトニー!

スカラがかけた公演なんだけど、スカラのような劇場が、あの作品をオペラだと認知した事実がエキサイティングだな、と思いました。

日本ツアーもあって、東京、名古屋、大阪といった街で歌うことも出来ましたし、、。

それからバレエのレッスンがあって、これがまた楽しくて、、(笑)

プリエ、トンデュ、、、(と言いながら、またまたダンスの演技)、、ああいうの、僕、大好きなんだ!

ダンサーの子と友達になったりしてね、、(と嬉しそうなグリゴーロ)

その後、レコーディングもありました。

一番苦労したのはアクセントかな。アメリカ人っぽいアクセントにしなきゃいけないのに、

僕がやるとどうしても、“リトル・イタリーのトニー”っぽくなっちゃって、、(笑)。

FPD: 今後のことを教えてください。

VG: 椅子にただ座っているだけじゃなくて、外に出よう!という冒険的な姿勢を持っていたいな、と思います。

さっきのコミュニケーションの話にまた戻りますが、30年位前まではイタリアでも、○○に行きたいんだけど、、というと、

見知らぬ人でも、“じゃ、このヴェスパの後ろに乗れよ!”という感じでした。

ところが、今は、、問題に関わらないこと、それが一番だ、という風潮になっている。なぜなら、この世の中には山のように問題が溢れているから。

それから、友達との付き合い方!

FacebookやTwitterとか、なんだか細かい日常生活の垂れ流しになっていて、

みんな、あまりにたくさんの“大して重要でない友達”との表面的な付き合いにエネルギーを費してないかな?

:もう、激しく同意!です。私も全く同じ理由で数年前にソーシャル・ネットワーク系のサイトはぜーんぶやめてしまいましたし、

:もう、激しく同意!です。私も全く同じ理由で数年前にソーシャル・ネットワーク系のサイトはぜーんぶやめてしまいましたし、NYでソーシャル・ネットワーク系のサイトから距離を置く人が増加して来ている、という記事を先日新聞でも読みました。

だから、グリゴーロ君と同じ考えの人、意外と数いると思います。

VG: 音楽関連では、2013年10月にアヴェ・マリアのCDを出します。聖歌隊で歌われる曲に手直しをしたものなど、16曲を含む予定です。

FPD: では皆様からの質問の時間に入りましょう。

質問者1:チューリッヒの『椿姫』はどのような経験でしたか?(注:中央駅の中で行われた生演奏で、DVD化もされた)

VG: 三言で言うと、cool, cold, credibleかな。

オケも生演奏だったんだけど、音はイヤフォンを通して入ってくるので、そういうテクノロジーとの兼ね合いの面でも面白い実験だな、と思いました。

ただ、気が散る部分もあったのは事実かな。

駅の活動を全部止めるわけにはいかないから、Libiamo~って歌い始めた途端、

(駅のアナウンスをドイツ語の発音を強調して真似ながら、、で、この真似がまた面白い!)

“X番ホームから○○駅行きが発車します”なんていうすごい音声が重なって来たりして、

“そりゃむこうはマイク使ってんだから、声量では負けるに決まってるじゃないか!”という(笑)

質問者2:今後、CDやDVDの予定は?また、今後歌ってみたいレパートリーは?

VG: ソロのリサイタル・コンサートのDVDを発売したいな、と思ってます。

オペラのアリアももちろんだけど、ナポリ民謡とか、軽いものも入れたいな。

:あら?これはもしかして、来シーズンにメトで予定されているコンサートを映像化するつもりかな?

:あら?これはもしかして、来シーズンにメトで予定されているコンサートを映像化するつもりかな?VG:でも、あまり先のことは考えず、今、目の前にあることにフォーカスして行きたいな、と思ってます。

レパートリーは『ウェルテル』かな。今まで歌って来たフランス系のレパートリーを極めるという意味でも、、。

ホフマン、マノン、ファウスト、、

(とそこで止ったグリゴーロに変わって、オーディエンスの一人が、ロメオ!と声をかける!)

あ!そうだ!ロメオこそ、僕の(得意な)役じゃないか!!

それを言えば、フランス・オペラのアリアのアルバムも企画してるんだ。それからコンサート、そんなところだね。

質問者3:今、若い人がオペラ歌手になりたい、と言ったら賛成しますか?

VG:(しばらく考えこんだ後)うん、します。でも、同時に時間は貴重だから、無駄にしないで、とも言いたい。

それから、批評。

僕は批評というものがあまり好きじゃないんです、、批評じゃなくて、レポートならいいんですけれど。

この間も僕の歌唱に対して、批評家で“あまり美しい声ではないが、、”という一文を書いた人がいて、

それは主観的な、個人のテイストの問題じゃないか!と言いたくなりました。

音をクラックした、とか、音程が甘いとか、歌唱技術の問題ならば、批判も受け、その部分を改善しようと努めることも出来ますが、自分の声は変えられません。

今の僕はそこそこ経験もあるし、年齢も経ているのでそんなことを言われても大丈夫になりましたが、

こういった種類の批判が駆け出しの歌手にとってどれほどの打撃になるか、それも考えて欲しいと思います。

オペラはオリンピックじゃないんですから。

質問者4:さっきホワイト・ボードに書こうとしたことは何ですか?

VG:おお!そうでした!

(といって、今度はひな壇の近くにあるホワイト・ボードに絵を描き始める)

(この絵はグリゴーロ君の直筆ではなく、彼が書いたものを私がノートに模写したものです。)

下の方にある○が横隔膜、首のところにある波線、ここらあたりに粘液があります。

ここには適度な湿り気が必要で、乾き過ぎると良い音が出ません。

舞台裏で僕に会うと、濡れタオルで口を押さえていることが多いのはそのためです。

僕は公演中、氷入りのコークを飲むことが多いです。

コークは余分な粘液を落としてくれる効果があり、氷は炎症をおさえます。

これを言うと、同僚の多くが、びっくりして“熱いお茶の方がいいんじゃない?”というのですが、

スポーツ選手が足などを怪我した時、そこに熱いお茶を当てたりしますか?

みんな、氷を当てるでしょう?それと同じこと。氷は自然の炎症防止・抑制剤です。

音はそのまま真っ直ぐ上に上がって、上の方の○の部分、いわゆるマスケラ、マスクと言われる部分ですが、

ここに到達します。

マスケラは言ってみれば、スピーカーのような役割をします。

バリトンやバスは90度の角度に近いところ(Bとマークしたところ)から音が出ているような感じがすることが多いですが、

テノールはもう少し上に向いた角度が中心です。

では、口を閉じたままで、音を出してみてください。手を当ててみると唇がぶるぶるっとしているのがわかりますよね。

(オーディエンス全員、グリゴーロ君の言うがままに唇をぶるぶるする。)

そこから口を少し開けてみましょう。音の位置が変わったのがわかりますか?音程を変えていくと、また位置が変わります。

オペラ歌手はこれを千本ノックのような感じで何度も何度も出しこなすことで、どういう音がどの位置で出るのか、というのを学習していきます。

発声の理想は赤ちゃんです。

赤ん坊の泣き声というのは、ものすごく遠くまで聴こえ、かつ延々と疲れなしで泣き続けることが出来ます。

赤ん坊は誰もがクリーンなマスクを持って生まれて来ます。

オペラ歌手の発声練習は、この赤ちゃんの頃のマスクに出来るだけ近づくよう、マスクの再クリーニングを行うプロセスに他なりません。

この図でも判るとおり、音は自分の顔の前、頭のてっぺんから喉の部分までの180度にまたがって伝わっていく。

つまり、音のプロジェクションとは顔の前で発生する、ということも忘れてはいけません。

よって、音が出てお客さんの耳に届くものが生まれた時には、もう自分の体を離れています。

だから、自分の体の中にあるものを聴こうとするのは無意味です。

オケとの音合わせなどで、良く自分の声を聴こうと耳を押さえて歌っている歌手を見ますが、あれは僕に言わせればブルシットです。

(bullshitという言葉は馬鹿げた出鱈目ごと、という意味で使われるのですが、

あまり綺麗な言葉ではなく、かつ若干滑稽なニュアンスが加わるので、ここでもオーディエンスから笑いが出る。

鉄仮面も笑ってるかな、とグリゴーロ君が見やった先に、相変わらず無表情な鉄仮面!

グリゴーロ君の表情が、“こんなに頑張ってるのに、まじで笑ってねーよ、、。”と一瞬ひるんだ瞬間でした。)

:大丈夫、グリゴーロ君。この人は私もずっと観察して来ましたが、常にこういう人なんですよ。

:大丈夫、グリゴーロ君。この人は私もずっと観察して来ましたが、常にこういう人なんですよ。伊達に私が“鉄仮面”の称号を献呈したわけではありません。今日は彼を赤面させただけでも大勝利!です。

それにしても、彼は話すよりも歌う方がコミュニケーションしやすい、なんて言ってますが、

話術も巧みで、ユーモアのセンスもあるし、声の出る仕組みを説明する時の話しぶりも理路整然としていて、

仮にオペラ歌手になっていなくても、何ででも身を立てていけるようなタフさを感じます。面白い個性の人ですね。

とし、いつも通り、直訳ではなく大意を再構成します。

とし、いつも通り、直訳ではなく大意を再構成します。

で表示します。

で表示します。