トマス・ピンチョンの「エントロピー」という作品を読むと、この人がアメリカ新文学の旗手と言われているわけがよく分かる。ピンチョンは長編作家であって、短編作品はこの「エントロピー」と他に数編あるだけというが、短編を読むだけでもその力量が窺える作家である。

テーマは熱力学の第二法則、ギッブスとボルツマンによる、閉鎖系におけるエントロピー増大の法則であり、ピンチョンはそれを人間や社会の現象のメタファーとみなしている。

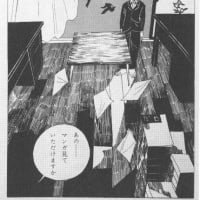

1957年、ワシントン市のあるアパートの三階では、ミートボール・マリガンのアパート明け渡しパーティが三日三晩にわたって続けられていて、その階上には熱力学について恋人のオーバードに講義を続けるカリストの姿がある。

このお互いにまったく交渉のない、動と静のコントラストがよく利いている。エントロピー増大の法則とは、閉鎖系にあっては無秩序がどこまでも増大していき、やがて必ず熱死に至るというものである。3階のどんちゃん騒ぎは無秩序の増大を表しているが、それにもいつかは終わりがくる。と言うか無秩序の増大とは秩序の減少ということであって、エネルギーの偏在が失われていくことを意味しているから、どんちゃん騒ぎとはエネルギーの偏在を攪拌することによって、秩序の死をもたらすもののことなのである。

一方、カリストは死にかけた小鳥を抱きかかえて、その体を温めようとしている。熱死はこの小鳥の死に象徴されるのだが、もし熱の移動が可能ならば小鳥は生き返るだろうし、逆にエントロピー増大がもとに戻れないところに来ているとすれば、閉鎖空間(4階はカリストとオーバードが7年かけて作り上げた温室とされている)の中で熱の伝達ができずに、小鳥は死を迎えるだろう。

ピンチョンが描く4階の温室は閉鎖系である。カリストとオーバードという二人も含めた閉鎖系は次のように説明される。

「もちろん彼と恋人はもはやこの聖域からはずされるわけにはいかなかった。全体の統一にとって必要なものになっていたからだ。彼らが外部から必要としたものは、すべて配達されるようになっていた。彼らは外へは出なかった」

外部から配達されるものがある限り、完全な閉鎖系とはいえないかも知れないが、彼らが外に出ないとすれば、温室の閉鎖性は高まる。

オーバードは毎日気温を測っている。ずっと変化なく温度計は華氏37度(摂氏3度)を示したまま。そんな中でカリストは絶望的な言葉を呟き続ける。

「どうやってもだめなのだ、ものごとは悪化して行くばかり、好転するということがない」

「彼(カリスト)は(中略)文化の中に熱死を予見したのである。すなわち、その状態では様々な思想が熱エネルギーのように、究極的にはそれぞれが同量のエネルギーとなるので、もはや移動しなくなり、したがって、知的活動も停止してしまうのである」

小鳥が死にかかっている。オーバードは危機を察知して、窓ガラスをたたき壊すが、それでも華氏37度は変わることはない。ふたりは「いっさいの運動の最終的空白状態に変化する平衡がくるときまで」待つしかないことを悟る。

この作品はピンチョンがまだ29歳の時の作品で、図式的すぎると言われるかも知れないが、ピンチョンは熱力学の第2法則を人間の文化の場に読み替えるというペシミズムを、ずっと持ち続けるだろう。それが彼の小説のエネルギーとなるだろう。カリストが自分を「つねに元気な悲観論者」と規定するように。

トマス・ピンチョン「エントロピー」井上謙治訳

(この項おわり)

テーマは熱力学の第二法則、ギッブスとボルツマンによる、閉鎖系におけるエントロピー増大の法則であり、ピンチョンはそれを人間や社会の現象のメタファーとみなしている。

1957年、ワシントン市のあるアパートの三階では、ミートボール・マリガンのアパート明け渡しパーティが三日三晩にわたって続けられていて、その階上には熱力学について恋人のオーバードに講義を続けるカリストの姿がある。

このお互いにまったく交渉のない、動と静のコントラストがよく利いている。エントロピー増大の法則とは、閉鎖系にあっては無秩序がどこまでも増大していき、やがて必ず熱死に至るというものである。3階のどんちゃん騒ぎは無秩序の増大を表しているが、それにもいつかは終わりがくる。と言うか無秩序の増大とは秩序の減少ということであって、エネルギーの偏在が失われていくことを意味しているから、どんちゃん騒ぎとはエネルギーの偏在を攪拌することによって、秩序の死をもたらすもののことなのである。

一方、カリストは死にかけた小鳥を抱きかかえて、その体を温めようとしている。熱死はこの小鳥の死に象徴されるのだが、もし熱の移動が可能ならば小鳥は生き返るだろうし、逆にエントロピー増大がもとに戻れないところに来ているとすれば、閉鎖空間(4階はカリストとオーバードが7年かけて作り上げた温室とされている)の中で熱の伝達ができずに、小鳥は死を迎えるだろう。

ピンチョンが描く4階の温室は閉鎖系である。カリストとオーバードという二人も含めた閉鎖系は次のように説明される。

「もちろん彼と恋人はもはやこの聖域からはずされるわけにはいかなかった。全体の統一にとって必要なものになっていたからだ。彼らが外部から必要としたものは、すべて配達されるようになっていた。彼らは外へは出なかった」

外部から配達されるものがある限り、完全な閉鎖系とはいえないかも知れないが、彼らが外に出ないとすれば、温室の閉鎖性は高まる。

オーバードは毎日気温を測っている。ずっと変化なく温度計は華氏37度(摂氏3度)を示したまま。そんな中でカリストは絶望的な言葉を呟き続ける。

「どうやってもだめなのだ、ものごとは悪化して行くばかり、好転するということがない」

「彼(カリスト)は(中略)文化の中に熱死を予見したのである。すなわち、その状態では様々な思想が熱エネルギーのように、究極的にはそれぞれが同量のエネルギーとなるので、もはや移動しなくなり、したがって、知的活動も停止してしまうのである」

小鳥が死にかかっている。オーバードは危機を察知して、窓ガラスをたたき壊すが、それでも華氏37度は変わることはない。ふたりは「いっさいの運動の最終的空白状態に変化する平衡がくるときまで」待つしかないことを悟る。

この作品はピンチョンがまだ29歳の時の作品で、図式的すぎると言われるかも知れないが、ピンチョンは熱力学の第2法則を人間の文化の場に読み替えるというペシミズムを、ずっと持ち続けるだろう。それが彼の小説のエネルギーとなるだろう。カリストが自分を「つねに元気な悲観論者」と規定するように。

トマス・ピンチョン「エントロピー」井上謙治訳

(この項おわり)