新たなる低山の魅力に心躍る・・・

南浅羽山(552m)&鷹泊山(654m)

鷹泊山は、鷹巣(鷹栖)山と二つの顔を持つ山だった・・・

■ 山 行 日 2020年3月7日(土) 日帰り

■ ル ー ト 幌加内トンネルルート

■ メ ン バ ー トモさん、かわっち、akiko、つり、エバ

■ 登 山 形 態 山スキー

■ 地 形 図 1/25000地形図 「沼牛」「江丹別」

■ 三角点・点名 南浅羽山 三等三角点 「点名 南浅羽山 ミナミアサバヤマ」

鷹泊山 三等三角点 「点名 鷹泊 タカドマリ」

■ コースタイム 南浅羽山 登り 1時間30分 下り 50分

鷹泊山 登り 2時間00分 下り 50分

<南浅羽山・登り>

08:30 幌加内トンネルPスタート

09:30 432峰

10:00 南浅羽山頂上

<下り>

10:40 下山開始

11:30 駐車場

<鷹泊山・登り>

11:50 駐車場スタート

13:50 鷹泊山頂上

<下り>

14:30 下山開始

15:20 駐車場

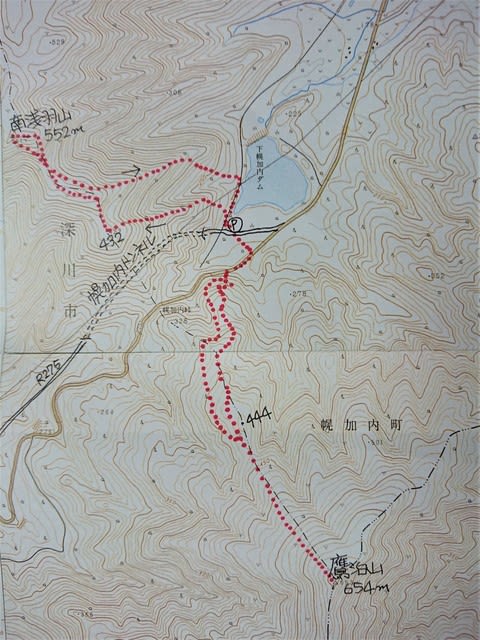

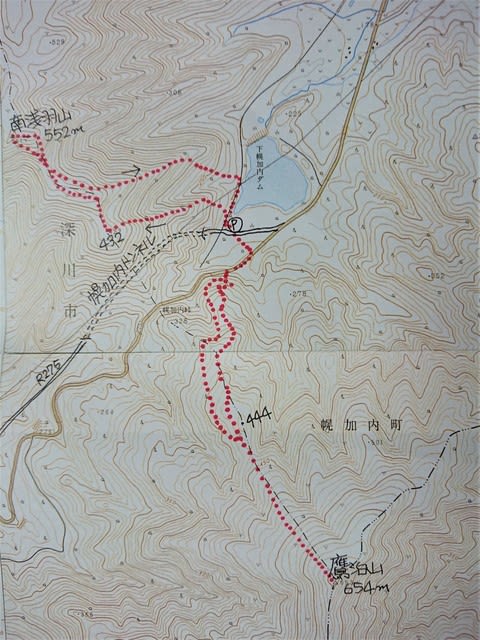

GPSログを元に地形図に移行したルート図です・・

★ たまたま・・・

たまたま空いた一日に合わせるように山のお誘いが飛び込んで来た。

場所を聞いても聞いた事がない山で興味津々・・。早速地形図を出して調べて見る

と結構遠い幌加内町と深川市の境界線上の山だった。もちろん二座とも未踏でこの

辺りはバックカントリーのメッカとしても有名な山域と知る。どんな山なのかテン

ションを上げながら早朝5時前に家を出た。

集合場所の沼田町セコマに7時過ぎに到着、程なく他のメンバーも着き合流となる。

快晴ながらピリッと寒い-10℃だった・・。

買物をして早々登山口となる幌加内トンネル出口付近の駐車帯を目指す。

★ 南浅羽山・・・

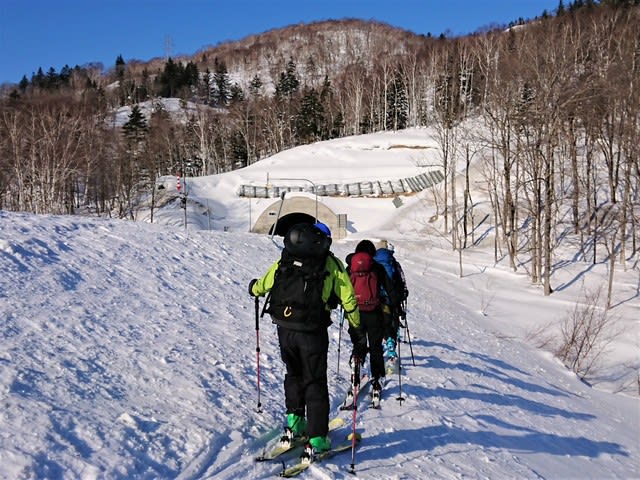

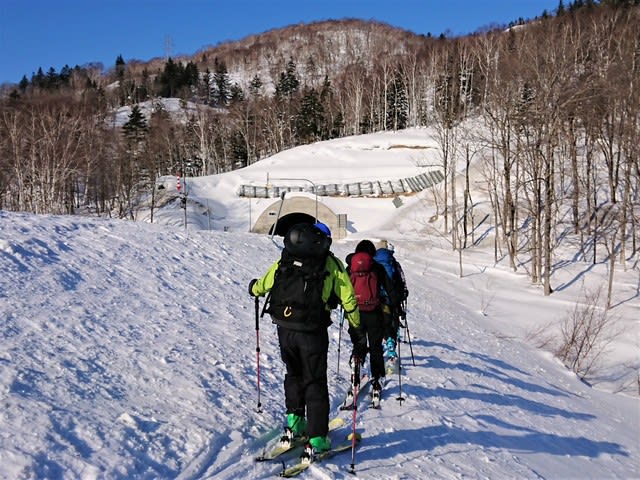

8:30、駐車場からスキーを履いて出発。国道脇を通ってトンネル北側の尾根に

取付く。取付きは標高210m地点で最初の目標は、標高432峰まで顕著な尾根

を登る。

9:22 432峰

快晴・無風で眺望も良くすぐ西隣には目指す「南浅羽山」の大斜面を望みテンショ

ンが上がる。少し長い下りとなり帰りの登り返しが気になって来た・・。

南浅羽山の南斜面は草木が少なく一枚オープンバーンと言った感じだが、ちょっと

クラスト気味で硬い面も気になったが、なんとか登り切る。下りは別の斜面も検討

しようと言いながら頂上に着く。日本海から増毛方面を始め360度の絶景が素晴

らしい・・。

いつも1000m超峰ばかり求めている自分だが、低山の素晴らしさを改めて知ら

された。

下りのスキーをそこそこに楽しみながら、先ほどの登り返しが気になり、登りで使

った尾根の北側にある別の尾根にトラバースしながら乗っかりそのまま降りた。

末端には林道跡があり難なく下山出来て良かった。

一旦車に戻りランチタイムを予定していたが、もう一つの「鷹泊山」に登る事を優

先し、ランチタイムはお預けになる。

駐車場からスキーを履いて出発する

幌加内トンネルのすぐ横の尾根に取付く

中間コルで南浅羽山を背に全員で・・・

いよいよ中間コルから本峰への登りに入るメンバー 後方に見える山は、次に登る予定の鷹泊山・・

木がほとんど無いオープンバーンの斜面だが、所々硬くパウダーは期待出来なかった・・

頂上から望む気になる山は「長留内岳(729m)」と後に分かった

登り1時間半程で到着した 南浅羽山(552m)頂上にて

★ 鷹泊山or鷹巣山・・・

11:50駐車場出発。

国道を渡り対岸の除雪帯に登りスキーを履く。

目指すルート上にトレースがあり、上機嫌は私だけ?

すぐに旧道の幌加内峠道に出合い、程なく北西尾根東側の末端に取付く。

と言ってもトレース通り辿っいるだけで楽チンらくちん・・・。

難しいところはほとんど無く丁度2時間で「鷹泊山」に着いた。

別名「鷹巣山」とも言われているようだが、地形図に山名は無く二等三角点で点名が

「鷹泊」なので鷹泊山が正解だと思うが、GPS表示は「鷹栖山」だった。

ここの眺望は、南浅羽山より格段と良く大雪山系~十勝連山の端から端まで見渡し、

更に夕張・芦別方向や北の山々も眺望する展望台だった。ランチを取って下りに入る。

少し硬い面もあるが、充分BCが楽しめる斜面でもっとフカフカなら病みつきになる

かも知れないと思った。良い斜面を選びながら約1時間ちょっとで無事、旧幌加内峠

道に出て終了・・

みんなの笑顔がこの日の山行を物語っていた。

ここを選択したリーダーのトモさんに感謝である。

そして、楽しいメンバーたちに感謝し、来季の再訪を約束した。

秩父別温泉で汗を流し、同温泉のレストランでお腹を満たして帰路に着き21時に無

事帰宅した。

山頂標識は「鷹泊山」しかし・・・

本日2座目の登頂となった「鷹泊山654m)」全員初登頂・・・

★ おまけ・・・

気になる鷹泊山と鷹巣(栖)山の呼び名について、少し調べて見たのでここに記する事に。

と言っても、その資料となったのは岳友saijo氏のHP「地図がガイドの山歩き」から丸

写しであるので自慢出来ることではないがご了承願いたい・・・(笑)

通常の山名は、1/25000地形図に載っている山名が正しい名称として定着してい

る事が多い。鷹泊山は地形図に山名の表記は無く、三等三角点があり、点名が「鷹泊」

であることがその理由かも知れないが、一方「鷹巣(栖)山」と呼ぶのは、この地方の歴

史的経過を知る事で分かってくるものがある。

江丹別側では古くから鷹巣山(町名は鷹巣)の名前で呼ばれていたのは、大正13年の三

村分割によって鷹栖村から江丹別村となっているが、旧鷹栖村の時代村のエリアの最高

地点ということもあってこの名で呼ばれたようである。鷹栖町の郷土誌「たかすの自然

オサラッペ慕情」(昭和57年発行)には、ウフイシリ山脈(意味は不明)の最高地点として

鷹巣山が登場している。もっとも同誌には鷹泊側では鷹泊山と呼ばれているとも書かれ

ているので、東西で別の顔を持った山ということになる・・。

ううん~・・・なんとなく分かっただろうか?

因みに、日高の1839峰のように実際の標高は1842mであるにも関わらず、長く

岳人の間でそう呼ばれていたために地形図に新規の名前として登場した心憎い例もある。

地元で昔から呼ばれていた山名は特に問題が無い限りそれが正しいとされるべきである。

ただし、山頂が行政区の境界上にある山では事情が少々複雑だ。特に地味な山の場合、

両側の地域ではそれぞれに自分の地域の名で山名としている例が多いからで、今回訪れ

た三等三角点「鷹泊」が埋まる653.6mピークの場合もそれに該当する。

(HP「地図がガイドの山歩き」から引用しています)

※ 3/19 一応、アップ終了・・・

南浅羽山(552m)&鷹泊山(654m)

鷹泊山は、鷹巣(鷹栖)山と二つの顔を持つ山だった・・・

■ 山 行 日 2020年3月7日(土) 日帰り

■ ル ー ト 幌加内トンネルルート

■ メ ン バ ー トモさん、かわっち、akiko、つり、エバ

■ 登 山 形 態 山スキー

■ 地 形 図 1/25000地形図 「沼牛」「江丹別」

■ 三角点・点名 南浅羽山 三等三角点 「点名 南浅羽山 ミナミアサバヤマ」

鷹泊山 三等三角点 「点名 鷹泊 タカドマリ」

■ コースタイム 南浅羽山 登り 1時間30分 下り 50分

鷹泊山 登り 2時間00分 下り 50分

<南浅羽山・登り>

08:30 幌加内トンネルPスタート

09:30 432峰

10:00 南浅羽山頂上

<下り>

10:40 下山開始

11:30 駐車場

<鷹泊山・登り>

11:50 駐車場スタート

13:50 鷹泊山頂上

<下り>

14:30 下山開始

15:20 駐車場

GPSログを元に地形図に移行したルート図です・・

★ たまたま・・・

たまたま空いた一日に合わせるように山のお誘いが飛び込んで来た。

場所を聞いても聞いた事がない山で興味津々・・。早速地形図を出して調べて見る

と結構遠い幌加内町と深川市の境界線上の山だった。もちろん二座とも未踏でこの

辺りはバックカントリーのメッカとしても有名な山域と知る。どんな山なのかテン

ションを上げながら早朝5時前に家を出た。

集合場所の沼田町セコマに7時過ぎに到着、程なく他のメンバーも着き合流となる。

快晴ながらピリッと寒い-10℃だった・・。

買物をして早々登山口となる幌加内トンネル出口付近の駐車帯を目指す。

★ 南浅羽山・・・

8:30、駐車場からスキーを履いて出発。国道脇を通ってトンネル北側の尾根に

取付く。取付きは標高210m地点で最初の目標は、標高432峰まで顕著な尾根

を登る。

9:22 432峰

快晴・無風で眺望も良くすぐ西隣には目指す「南浅羽山」の大斜面を望みテンショ

ンが上がる。少し長い下りとなり帰りの登り返しが気になって来た・・。

南浅羽山の南斜面は草木が少なく一枚オープンバーンと言った感じだが、ちょっと

クラスト気味で硬い面も気になったが、なんとか登り切る。下りは別の斜面も検討

しようと言いながら頂上に着く。日本海から増毛方面を始め360度の絶景が素晴

らしい・・。

いつも1000m超峰ばかり求めている自分だが、低山の素晴らしさを改めて知ら

された。

下りのスキーをそこそこに楽しみながら、先ほどの登り返しが気になり、登りで使

った尾根の北側にある別の尾根にトラバースしながら乗っかりそのまま降りた。

末端には林道跡があり難なく下山出来て良かった。

一旦車に戻りランチタイムを予定していたが、もう一つの「鷹泊山」に登る事を優

先し、ランチタイムはお預けになる。

駐車場からスキーを履いて出発する

幌加内トンネルのすぐ横の尾根に取付く

中間コルで南浅羽山を背に全員で・・・

いよいよ中間コルから本峰への登りに入るメンバー 後方に見える山は、次に登る予定の鷹泊山・・

木がほとんど無いオープンバーンの斜面だが、所々硬くパウダーは期待出来なかった・・

頂上から望む気になる山は「長留内岳(729m)」と後に分かった

登り1時間半程で到着した 南浅羽山(552m)頂上にて

★ 鷹泊山or鷹巣山・・・

11:50駐車場出発。

国道を渡り対岸の除雪帯に登りスキーを履く。

目指すルート上にトレースがあり、上機嫌は私だけ?

すぐに旧道の幌加内峠道に出合い、程なく北西尾根東側の末端に取付く。

と言ってもトレース通り辿っいるだけで楽チンらくちん・・・。

難しいところはほとんど無く丁度2時間で「鷹泊山」に着いた。

別名「鷹巣山」とも言われているようだが、地形図に山名は無く二等三角点で点名が

「鷹泊」なので鷹泊山が正解だと思うが、GPS表示は「鷹栖山」だった。

ここの眺望は、南浅羽山より格段と良く大雪山系~十勝連山の端から端まで見渡し、

更に夕張・芦別方向や北の山々も眺望する展望台だった。ランチを取って下りに入る。

少し硬い面もあるが、充分BCが楽しめる斜面でもっとフカフカなら病みつきになる

かも知れないと思った。良い斜面を選びながら約1時間ちょっとで無事、旧幌加内峠

道に出て終了・・

みんなの笑顔がこの日の山行を物語っていた。

ここを選択したリーダーのトモさんに感謝である。

そして、楽しいメンバーたちに感謝し、来季の再訪を約束した。

秩父別温泉で汗を流し、同温泉のレストランでお腹を満たして帰路に着き21時に無

事帰宅した。

山頂標識は「鷹泊山」しかし・・・

本日2座目の登頂となった「鷹泊山654m)」全員初登頂・・・

★ おまけ・・・

気になる鷹泊山と鷹巣(栖)山の呼び名について、少し調べて見たのでここに記する事に。

と言っても、その資料となったのは岳友saijo氏のHP「地図がガイドの山歩き」から丸

写しであるので自慢出来ることではないがご了承願いたい・・・(笑)

通常の山名は、1/25000地形図に載っている山名が正しい名称として定着してい

る事が多い。鷹泊山は地形図に山名の表記は無く、三等三角点があり、点名が「鷹泊」

であることがその理由かも知れないが、一方「鷹巣(栖)山」と呼ぶのは、この地方の歴

史的経過を知る事で分かってくるものがある。

江丹別側では古くから鷹巣山(町名は鷹巣)の名前で呼ばれていたのは、大正13年の三

村分割によって鷹栖村から江丹別村となっているが、旧鷹栖村の時代村のエリアの最高

地点ということもあってこの名で呼ばれたようである。鷹栖町の郷土誌「たかすの自然

オサラッペ慕情」(昭和57年発行)には、ウフイシリ山脈(意味は不明)の最高地点として

鷹巣山が登場している。もっとも同誌には鷹泊側では鷹泊山と呼ばれているとも書かれ

ているので、東西で別の顔を持った山ということになる・・。

ううん~・・・なんとなく分かっただろうか?

因みに、日高の1839峰のように実際の標高は1842mであるにも関わらず、長く

岳人の間でそう呼ばれていたために地形図に新規の名前として登場した心憎い例もある。

地元で昔から呼ばれていた山名は特に問題が無い限りそれが正しいとされるべきである。

ただし、山頂が行政区の境界上にある山では事情が少々複雑だ。特に地味な山の場合、

両側の地域ではそれぞれに自分の地域の名で山名としている例が多いからで、今回訪れ

た三等三角点「鷹泊」が埋まる653.6mピークの場合もそれに該当する。

(HP「地図がガイドの山歩き」から引用しています)

※ 3/19 一応、アップ終了・・・