今回は参考図書について.

(1)千葉市立郷土博物館 天文資料解説集No.1 「グロティウスの星座図帳」

126頁(モノクロ) A4変形 1999年刊行

前掲したとおり,古書として購入しすでに本棚に入っていたが,挿入されている星座図の印刷の質については,残念ながら満足のいくものではなく,コントラストを高く設定しすぎて,暗部はつぶれ,明部の細い線も消えて途切れてしまっていた.もともと漠然とこんなものかと思っていたのだが,最近実物を見て違いがわかった.ただし,これは裏の印刷活字が表に見えてしまっているため,やむを得ずの設定だったのかもしれない.重ねて述べるが,テキストのラテン語の邦訳は極めて貴重である.

・同館サイトよりの引用

同館では平成8年度から所蔵資料の翻訳調査おこなっており、その成果報告として天文資料解説集を刊行している。第1集は17世紀に活躍した法学者フーゴー・グロティウス(Hugo Grotius 1583-1646)の「星座図帳」(『シュンタグマ・アラテオルム-研究者にとってきわめて有益な詩的・天文学的著作(SYNTAGMA ARATEORVM:OPVS POETICAE ETASTRONOMIAE STVDIOSIS VTILISSIMVM)』を収録した。1600年にライデンのプランタン書店から刊行された天文書で、前半はギリシャ時代の詩人アトラスの天象誌「ファイノメナ」がギリシャ語とラテン語で紹介され、後半はオランダの美術家ヤーコブ・デ・ヘイン(Jacob de Gheyn 1565-1629)による星座絵の銅版画が掲載されている。「ファイノメナ」は現存する著作の中で星座について組織だった記述が見られる最古のものとされ、星座の歴史を探る貴重な資料である。本書では「ファイノメナ」の邦訳とヤーコブ・デ・ヘインの星座絵についての解説を掲載した。

その後,「天文古玩」のサイトの同博物館の「大星座展」の記事を拝読させていただいて,同館の刊行物のバックナンバーの存在を知り,以下の四冊を購入した.

(2)星の美術展

49頁(カラー4頁) B5判 1989年刊行

巻末のリストをみると,20年前すでに同館が収集を始めていてシラー星図の原書やゾイッター星図を所蔵していたことがわかる.ほかに「覆刻」とされているものが少なからずあるが,セラリウス星図は初版,バイエル星図やボーデ星図(ウラノグラフィアでは無く,Vorstellung der Gestirneの初版[フラムスティードパリ版の独語訳にあたる])についても誤解があり,後述「星座の文化史」では訂正され実物になっている.当時,草下英明氏(氏所蔵のセラリウス星図の1枚は初版と思われるが右下に番号はない)や金子功氏もこの分野で蒐集されていたこともわかる.カラー図版が少ないのが残念.

・同館サイトよりの引用

平成元年に開催した特別展「星の美術展―東西の貴重な古星図を集めて―」の展示資料解説図録。東洋・西洋の古星図や星を題材にした美術作品を展示し、星座の歴史と星図の変遷、美術作品に込められた人々の星空への想いを探った。

<収録資料>ゾイッター天球図、地球・天球・渾天儀図、天文分野之図、天文成象、天象総星之図、佐倉藩天球儀(複製)、シラーのキリスト教星図、天球豆図、鹿児島征討記之内西郷星之図、西郷星の珍説、他

(3)大航海時代の天文学

43頁(カラー4頁) B5判 1992年刊

ややくだけた内容で解説されていて,望遠鏡や四分儀・六分儀,世界地図なども展示されていたらしい.3年の間に同館の収蔵品は増えていたかのようで,例えばアピアヌスの書籍やドッペルマイヤーの天文図などが追加されている.憶測で間違っているかもしれないが,金子氏などの所蔵品が同館に譲られたとすれば他の所蔵品の変化が説明しやすいかもしれない??

・同館サイトよりの引用

平成4年に開催した特別展「大航海時代の天文学」の展示資料解説図録。「星と航海術」をテーマに古星図や航海関連資料を展示し、15世紀の大航海時代の天文学の役割を探った。

<収録資料>レギオモンタヌス「天体暦」、アピアヌス「宇宙形状誌」、アピアヌス「天文学教科書」、バイヤー星図、シラーのキリスト教星図、セラリウス天球図、ヘヴェリウス「月面誌」、フラムスチード星図、ゴルトバッハ星図、ドッペルマイヤーの天文図、天球豆図、ゾイッター天球図、地球・天球・渾天儀図、携帯用地球儀天球儀 他

(4)天文資料解説集No.3 東西の天球図

60頁(モノクロ) A4変形 2002年刊行

パルディー天球図(彩色された6枚)やド・ラ・イール天球図(彩色された北天・南天2枚)などをさらに購入したらしい.大したものである! パルディー天球図の年代は特定されていなかったが,うしかい座の右足元に1682年の彗星の軌跡が描かれていることから1690年の第二版(LHLによる[Warnerの1a?])と推定される.ド・ラ・イール天球図のほうは北天図が1766年,南天図が1760年とあり,少なくとも北天のほうはWarnerの4aだろう. 印刷がカラーでないのが残念だが,比較的大きく図版は掲載されており,星図の周囲に印刷されている献辞や解説も翻訳して載せられている.

・同館サイトよりの引用

同館が所蔵する天球図8点と,仙台市天文台が所蔵する「黄道中西合図」を掲載しました。掲載資料は,「淳祐天文図」(1247年・中国),「天象列次分野之図」(1395年・朝鮮),「天文分野之図」(1677年・日本),「天文成象」(1699年・日本),「黄道中西合図」(1807年・中国),「ブルナッチ天球図」(1687年・イタリア),「ド・ラ・イール天球図」(18世紀後半・フランス),「パルディー天球図」(17世紀後半・フランス),「コルデンブッシュの天球図帳」(1789年頃・ドイツ)の計9点です。各資料には,星図の部分だけではなく,その周りに様々な解説文が書かれています。ラテン語やフランス語,中国語などで記述された解説文には,いったい何が書かれているのでしょうか。本書では各資料の写真とともに解説文の翻訳を掲載しています。東西の天球図の詳細を比べていただき,当時の天文学の概要や東西の民族による星空の見方,星座や宇宙観の違いなどをご覧ください。

(5)天文資料解説集No.4 西洋の天文書

60頁(モノクロ) A4変形 2002年刊行

ガリレイのディアローゴ,へヴェリウスのセレノグラフィア,ドッペルマイヤーのアトラス・ヌーヴス・コエレスティスなどが追加されている.このレベルになると研究者やマニア向けになるかもしれず,日本に原著が存在していること自体稀で,他では一部の大学図書館の稀覯書部門に数冊あるかどうかであろう.一般向けにはその図版でどのような書物なのかが良くわかるように構成紹介されている.

・同館サイトよりの引用

同館が所蔵する西洋の天文書13点を掲載しました。掲載資料は、ゲルマニクス「アラテア」(9世紀)、ヨハネス・レギオモンタヌス「天体暦書」(1474年頃)、ヒギヌス「宇宙と天球について」(1517年)、パオロ・ニコッティ「宇宙の構造について」(1525年)、ペトルス・アピアヌス「天文学教科書」(1540年)、ペトルス・アピアヌス「宇宙形状誌(コスモグラフィア)」(1544年)、ガリレオ・ガリレイ「天文対話」(1632年)、スタニスラフ・ルービエンニッツキー「彗星の世界」(1640年)、ヨハネス・へヴェリウス「月面誌(セレノグラフィア)」(1647年)、フーゴー・グロティウス「星座図帳」(1600年)、ヨーハン・ガブリエル・ドッペルマイヤー「最新天文図帳」(1742年)、ジョゼフ・ハリス「天球儀・地球儀・太陽系儀の利用法」(1768年)、G・ルビー「英国天体図帳」(1830年)です。

すでに品切れになっている2000年に刊行された天文資料解説集No.2は「ボーデの星図書」で無料頒布だったことがわかった.ここで平成7年の特別展図録「星座の文化史」の存在を知り,手を尽くして検索した結果,共同開催で巡回した府中市郷土の森博物館に残っていることがわかり,入手することが出来た.

(6)星座の文化史

71頁(カラー図版多数) A4版 1995年5月

結局,千葉市立郷土博物館ではド・ラ・イール天球図・パルディー天球図もドッペルマイヤーの最新天文図帳も95年以前に購入されていたことがわかった.この図録をみると,同館の天文書以外の蒐集品の全貌が明らかになる(多分).古星図としてはピッコロミニ星図初版,グロチウスのアラテア初版,バイエル星図第6版(第4版ではなくWarnerによると1655年は第6版になる),シラーのキリスト教星図第二版(初版とされているが天球図のタイトルのラテン語がDeiでなくDEIなので,第二版[Warnerの1a]),セラリウス天球図は3枚とも初版(右下に番号あり),ヘヴェリウス星図初版,パルディー天球図第二版,ド・ラ・イール天球図第二版,フラムスティード星図第三版(1795年パリ版第二版),ボーデ星図(Vorstellung....)初版を所蔵されていることがわかった.

さらに驚くべきことに,ドッペルマイヤーの天球儀も所蔵されていた! 直径20cmの1730年初版もののW.P.イェーニッヒによる1790年代の再版である(じつは当館所蔵品もそうだったのだが32cm).ニスの軽い黄変以外,コンディションは良好で,当館所蔵品に無い水平環の目盛りと北極の時刻ダイヤルが残っている.

(7)特別展「遠くを望む~江戸時代の望遠鏡」

B5版20頁 1991年7月

府中市郷土の森博物館を検索したときに発見したので併せて購入したが,同館の特別展で,いまは無き五島プラネタリウム所蔵の1820年製グレゴリー式反射望遠鏡以外は,和物であった.望遠鏡以外で,北斎の富岳百景の「鳥越の不二」の中に浅草天文台の渾天儀が前景に大きく描かれていたのがわかって新鮮だった(展示は複製).

(Ⅰ)"Out of This World"

112頁 A5版 2007年

Linda Hall Libraryでの'96.11/1~'97.2/1の企画展"Out of This World"の図録で展示された43点が掲載され,2007年に補遺の"Further Out"(15点;36頁)の出版とともに再版され,改めて展覧された.すべてカラーで解説も平易なため,初学者(私)向きの入門書として大変重宝している.サイトのほうで同一のテキストと図版を見ることが出来るし,直販もある(二冊で$20).

(Ⅱ)"The Sky Explored:Celestial Cartgraphy 1500-1800"

293頁 A4版 Deborah J.Warner, N.Y.,1979

出版されてから30年経過しているが,主要な古星図の目録としていまでも有用である.図版は多いが,個々の星図の版による差についてはテキストに表記されているだけなので確認に時間がかかる.天球儀が載っていないのが残念.

ドッペルマイヤーの天球儀を購入してからというもの,天文史史料の収集に情熱を燃やしている.

前掲のヤン・ファン・デル・ビルト作の反射望遠鏡(1770/80年代)のほか,

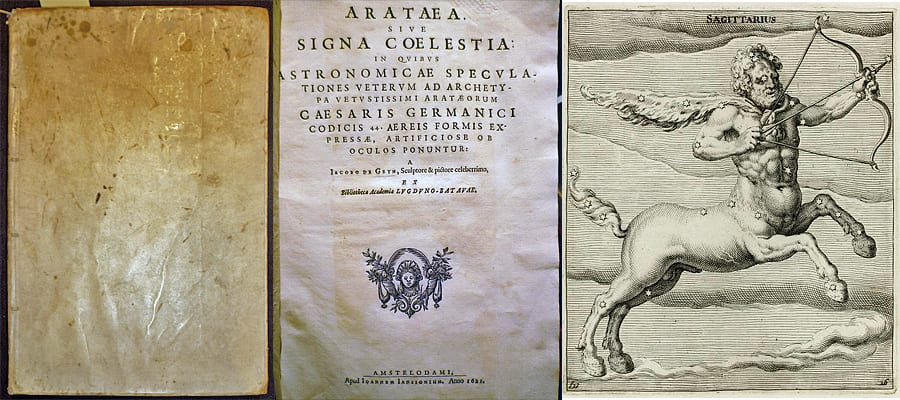

・グロティウスの星座図帳の第二版(1621年)Arataea sive Signa Coelestia

初版は「アラテア集成」Syntagma Arateorum(1600年)でライデンのプランタン書店で出版されており,「国際法の父」フーゴー・グロティウス17歳の著作である.紀元前4世紀ギリシアの詩人アラトスの星座詩「ファイノメナ」(天空の現象:前半が星座の位置と形状,その出没が神話伝説とともに語られる)にはプトレマイオスの48星座のうち45星座と,独立してプレアデスが登場し,星座の系統的著述として現存最古のもので星座の歴史研究に極めて貴重な資料と考えられているが,初版には,これに「ディオセメイア」(神ゼウスの兆候:雷や雨のこと)を付け加えてギリシア語原文で掲載し,これにキケロやゲルマニクスのラテン語訳文が続き,グロティウスの注釈が綴られている.

後半には,グロティウス訳によると思われる[要確認]「ファイノメナ」のラテン語のテキストとそれに対応する星座図が挿入されているが,この星座図は,グロティウスがゲルマニクスの「アラテア」(アラトスのラテン語訳のこと)写本(9世紀)を所有していた状況もあって,写本の図版を参考に(おもに輪郭線を踏襲),著名な銅版画家ヤーコプ・デ・ヘイン(Jacob de Gheyn 1565-1629)がエングレーヴィングで製作している.この「アラテア」写本の図像は39点(36星座に惑星図・円環(黄道・赤道・回帰線)・前兆についての断片*)であったが,ヘインがてんびん・おとめ・ケンタウルス座と銀河・十二宮図を創作し付加して44枚となっている.星々の配置には正確性を欠いているが,精緻な図像は審美的価値が高く,バイエルの「ウラノメトリア」の星座図にも利用されている.

装丁概観 タイトルページ いて座

初版では残念ながら銅版画の裏面に活字が印刷されていて鑑賞の妨げになっている.これに対し,第二版は図版部分だけで裏に次のテキストが印刷されていないため,版の磨耗が無いとすれば,より見やすいようだ.当初17世紀オランダのヘインの版画だからと思っての購入であったが,これで蒐集熱にさらに火がついてしまった.

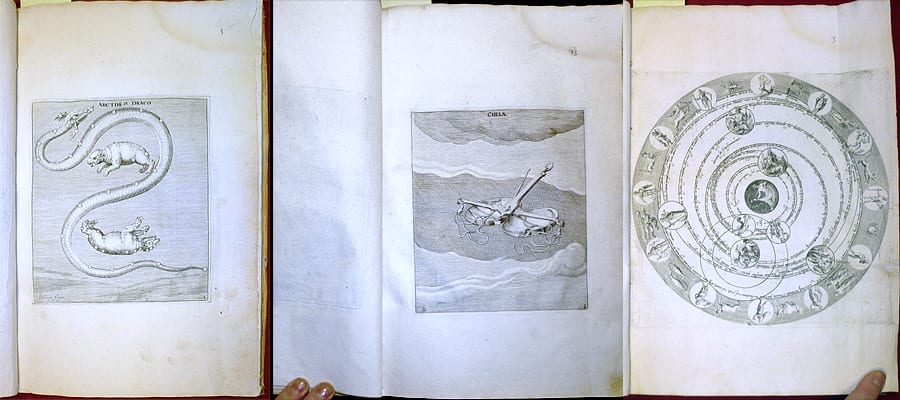

こぐま座・おおぐま座・りゅう座 てんびん座 前頁裏面は白紙である 十二宮図 上下の余白が広く残っている

*以上は千葉市立郷土博物館 天文資料解説集No.1 「グロティウスの星座図帳」1999年刊 より,伊藤博明氏論文を参照したが,*については四季の図像であろう.同書は本邦ではたいへん貴重な解説書である.残念ながら同書にある十二宮図は見開き図版で,装丁の関係で原寸掲載が困難であったようだ.

・セラリウスのキリスト教天球図・第一面(1660年?)43x50cm Coeli Stellati Christiani Haemisphaerium Prius (Celestial Chart Religion, Christianity, Constellations First/Anterior)

アムステルダムで出版されたAndreas Cellarius(c.1596-1665)のHarmonia macrocosmica sev atlas universalis et novusは,美本ならオークションで10-20万ポンドもするが,29枚の見開き図版があり,この中には通常の星座図が6枚(図像は当代の天球儀の図版に基づいていると思われ反転・鏡像で描かれ,かに座がロブスターとして描かれ,こがに座も付け加えられている点はプランシウスに,牛飼いやケフェウスが冬の装いで描かれているのはブラウに類似),シラーが1627年に出版したキリスト教星図の中の半球図を忠実に描きなおした銅版画が2枚含まれていて,これらは1枚で当時の彩色でコンディションが良いと3000ポンド前後ないしそれ以上で販売されている.1708年にPeter SchenkとGerard Valkによって再販されているが,こちらのほうは美本で5万ポンド前後.

1660年初版?の通常の星座図のうち,北天・地球図で,右はファルクらによる1708年の第2版 一般に初版のほうが彩色が多彩で豪華で,シェンク&ファルク版にはカルトーシュないし版面の下枠中央などに彼らの名前が刻まれている.

セラリウスの天球図はD.Warnerによれば,JanssoniusのAtlas Majorの第11巻として1658,1661,1666年の3回発刊されているらしいが,1658年はHarmonia macrocosmicaを除くAtlasの刊行が終了した年らしく,Warnock Libraryの記述によればHarmonia macrocosmicaの出版は1661・1666年の2回とファルクらの1708年とされていた.2008年6月にクリスティーズNYに出品されたRichard Green Library旧蔵品は1660年出版となっており,これが初版ですでに右下に図版番号がある.初版については,結論として1660年版のリプリント版(Taschen2006年)におけるRobert van Gentの解説によると,1660年版と1661年版は年記以外全く同一であるとのことであった.

ユトレヒト大学のセラリウスに関するサイトに掲載されているリンクでは,1661年版でネット上で確認できる完本は以下の3つのサイトにある.同年版でも右下に図版番号のあるものと無いものがあり,このうちリンダ・ホール・ライブラリー(以下LHL)のもののみ図版番号が無く,残念ながら通常の星座図の北天・地球図が一枚欠落しているようだ.

Ruprecht-Karls-Universität (Heidelberg, Germany)

Warnock Library(California, U.S.A.;John Warnock氏の個人コレクションでRare Book Roomというサイトとして公開)

Linda Hall Library (Kansas City, U.S.A.)

購入したキリスト教天球図・第一面

収蔵品はキリスト教天球図のうち秋分点を中心にした半球のほうで,実際には太陽が春分点にあるときの深夜の星空の反転像に相当し,金彩を含んだ当時の彩色が施されている逸品.黄道座標に基づいていて天球儀と同様,星図は反転して鏡像で描かれている.南天に旧約聖書に基づく星座,北天に新約に基づく星座が描かれており,例えば,左下方には通常の旧「アルゴ船座」が「ノアの箱舟」として描かれている.1660年版という触れ込みであったが,彩色はLHLの1661年版と酷似しており,唯,向かって左の福音書記者聖ヨハネ(かに座)と聖トマス(しし座)の衣の色のみが異なっている.可能ならば春分点側の半球図Posteriusが望まれる.

キリスト教天球図・第一面の別の初版 彩色は同一ではない 同・第二面 ここには右下にエリダヌス座が紅海として描かれている

・フラムスティード天球図譜のいわゆる第三版(1795年)Atlas Céleste de Flamsteed, ... Troisième Édition

イギリスの天文学者ジョン・フラムスティード(1646-1719)の没後,1729年にロンドンで初版が出版された.バイエル星図は星空を見たとおり正像で描かれているが,おそらく天球儀の鏡像状態で人物像が前向きであることに配慮して,後ろ向きに描かれていた.フラムスティードはこれを良しとせず,プトレマイオスの星座の伝統的な図像に準じて,前向きに戻しているが,人物が不恰好なのが難点である.初版は54x38cmと大型本で24x20インチ(51x61cm)の図版26枚,1690年分点だったが,フランス王室御用達の地球儀製作者だったフォルタン(J. Fortin)がパリで1776年に1780年分点での縮小版として23x18cmの図版27枚(うみへび座が二分割された)いわゆる第二版を刊行し図柄も修正され美的観点からも満足できるようになり,第三版(仏語の2版で実際には5版目に相当)ではこの図版に「ハーシェルの望遠鏡座」などの5星座やメシエ天体もつけ加えて部分的に改訂している.6等星までが精密に描かれ,赤道・黄道座標がそれぞれ実線・破線で書かれている.

バイエル星図1661年版と1603年初版は値が嵩んで買えず,ゾイッター天球図は破格で売られていたが買い逃してしまった.

今回遅ればせながら,再度図録を片手に2時間くらいかけて鑑賞してきた.版画は離れて見てもその良さがわかりにくいものであるため,通常の絵画展とは異なって,望むならば数センチの距離にまで近づくことが出来るように配慮されている.

古典版画は「紙上の」,多くは「白と黒」の芸術であり,絵画などの一点ものと違って少なくとも数十から数百枚刷られ,流布することを目的とされている.では,量産品だから全てが同じかといえば,現代の印刷物とは大いに異なり,勿論版が変われば絵柄も変わるし,一般的には初期ほど磨耗が少なくて質が高く,インクの乗りや拭き跡,傷などを含めば,ほとんど全てが微妙に違っているわけである.これは同じ作品の違う刷りが並べてあればよくわかる.ただし,今回のように,質の傑出したものとすりの悪いものが取り混ぜて展示されていれば,綺麗かそうでないか漠然と感得することはできるし,実際,初回の訪問ではその程度のレベルで見て回ったに過ぎなかった.

美術展覧会に何を求めるかは人それぞれだが,今回であれば,例えばとくに木版などであれほどの細密表現が出来ることに対する素直な驚き,デューラーの創造性・構成力や観察眼・細部へのこだわりに対する賞賛など,さらには技法の差や刷りの良し悪しについて鑑賞経験を積みいわゆる「違いがわかる」版画通のレベルまで鑑賞力をアップさせることが出来うるならば,展覧会にいくことがファッションであるとか,超有名作品や有名画家の作品群が展示される展覧会に人混みを見に行くのとか,とは異なった鑑賞のあり方を学ぶ良い機会となるであろう.

実際,人の入りもそれに適度な状況であった.異常な混みようのルーブルや入場指定制のウフィツィ以外なら海外の美術館でもこの程度に作品をじっくり見ることが出来る.

バーロウ・コレクションに見る刷りの良さは驚くべきものがあり,展示されていた「荒野の聖ヒエロニムス」(エングレーヴィング;1496年cat.132)は現存する唯一の第一ステートで,見て回る中でも傑出していた.同様に「猿のいる聖母子」(エングレーヴィング;1498年頃cat.127)も刷りがよく,「枝を切られた柳の傍らの聖ヒエロニムス」(ドライポイント;1512年cat.133)はこの技法特有の線のにじみ(burr)が随所に色濃く残り,繊細な線が完璧に現れていて,やはり最初期の刷りであることをうかがわせる好例であった.

「荒野の聖ヒエロニムス」cat.132 エングレーヴィング 「枝を切られた柳の傍らの聖ヒエロニムス」cat.133 ドライポイント

展示されているのは技法で分類すると(数え違えていなければ),素描5点,木版画88点,エングレーヴィング59点,エッチング4点,ドライポイント3点で,メルボルンからの105点,ベルリン国立版画素描館からの素描3点,残りは西美所蔵の49点となっている.木版のうち本が3冊で,そのうち「築城論」1527年の初版本には「要塞の包囲」(cat.147)という彩色木版画が付いており,このようなデューラーの彩色版画は珍しいとのことだが,これ自体はインパクトは弱かった.

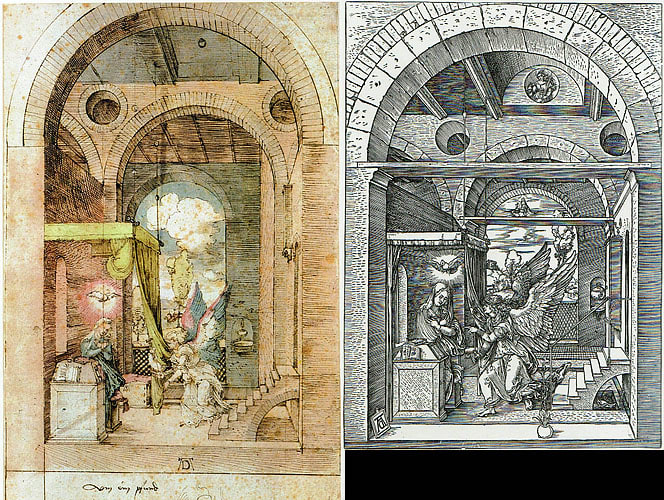

展覧会の構成は第1章「宗教」で,デューラー自身が「三大書物」と称した木版画連作「黙示録」(1498年)「大受難伝」「聖母伝」もバーロウ・コレクションに含まれており,後二者と「黙示録」第2版は全て1511年に出版されている.このうちメルボルンからは木版「聖母伝」が西美に展示されている.これは穏やかで親しみやすい作風で幾何学的に構成された懐古的建築物が遠近法を用いて描かれている.例えば,cat.19「キリストの神殿奉献」やcat.16「羊飼いの礼拝」.後者はcat.18「三賢王礼拝」と画面構成からも対作品になっているようだ.cat.14「受胎告知」の原画と思しきベルリンの彩色素描がcat.1である.また,cat.126「聖家族」のペンによる素描がいいのだが,テーマよりも背景を自然観察に関連させていて,第3章に置かれている.初期ネーデルラント絵画に学んだものという.

「受胎告知」cat.1 cat.14(反転像)

木版に戻って,これは凸版であるので,これほど細い線が密に均等に近く描かれているのは驚きである.交差する弧や線のごく一部にズレや途切れかけた部分が僅かにあるし,とくに目の造形は歴史的な木版図像の流れを汲んでいるので,それらを詳細に見れば木版とわかるのではあるが.

デューラーの木版画は自らが彫ったのではない(原画を描いて優秀な彫師に彫らせた.エングレーヴィングは自作)ということは,ある英語の書物に記載されていたし,先日のデューラーハウスでもオーディオガイドで語られていたが,不勉強なためか,日本でそれが強調されていた記憶がない.研究者や熱心なデューラー蒐集家の方は別にして,一般愛好家の方はご存知なのだろうか?

「大受難伝」は「興奮に誘う情緒的作風」とのことだが,こちらは西美所蔵品で,不幸にして質の差が歴然で擦れが目立っている.1970年代の西美の購入の質を問われてしまう.当時はデューラーのそれも「大受難伝」を持っていればすごいという時代だったのかもしれないが.西美では連作が完結していなかったため,その後数回の購入で補完していた.

続いてメルボルンからの木版「小受難伝」が展示されていて,こちらは安心して鑑賞できる.こちらも1511年に出版されており,当代ドイツの伝統的な受難図像を取り込んで構図に臨場感も持たせ一般向けに信仰の用途を想定していると考えられているらしい.たとえば,cat.71の「エマオの晩餐」では,パンを割った瞬間キリストの後光が鮮烈に輝いている.この連作にcat.40-41の「堕罪」「楽園追放」が含まれているのは珍しいと思うが,まず原罪を示すという意図があるのだろう.

「エマオの晩餐」cat.71 「犀」cat.138(後述)

続く「銅版画受難伝」は第二次イタリア旅行直後の1507年から1513年に製作されており,これはデューラーの版画芸術が13-14年製作の後述する三大銅版画で頂点を迎える時期である.ここでは表現は抑制的であり,「小受難伝」と違って王侯貴族や富裕な商人といった蒐集家を対象としていたと考えられているらしい.西美所蔵品だが1989年購入で刷りは良好.

第2章「肖像」からは「ヴィリバルト・ピルクハイマー」(エングレーヴィング;1524年cat.105)などの髪や毛皮のソフトな質感のほか,多くの肖像画で黒目に映る十字の窓枠が細かく描かれているのが目に留まった.これは解説によるとデューラーの自然観察力の鋭さを示すのみならず,十字架が信仰の顕れであるとか,「眼は心の窓」という人文主義の理念を表すとか.親交のあった人の肖像画に現れている傾向があるのではという意見もあった.また,「神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世の凱旋門」(木版;1515-17年cat.109)は49枚を張り合わせた3.4x2.9mの大作で,輸送が大変だったのではないかと思ってしまうが,全部見るのはなかなか大変で,実物の上部は遠めがねでもないと見えず,拡大パネルと解説はありがたかった.第一版が二度に分けて1000部刷られて後,ここに展示されているのは1559年の第2版/刷であるが,版の製作はデューラーのプロデュースにより,版画製作の多くは工房の門弟などが携わっているとのこと.展示品はその性格上ある程度紙の褐色化(焼け)があるのはやむをえないことであろう.

このほか,ベルリンの右眼瞼下垂の女性の木炭素描,メルボルンの褐色紙に白・灰・黒色木版のキアロスクーロで刷られた肖像画がある.

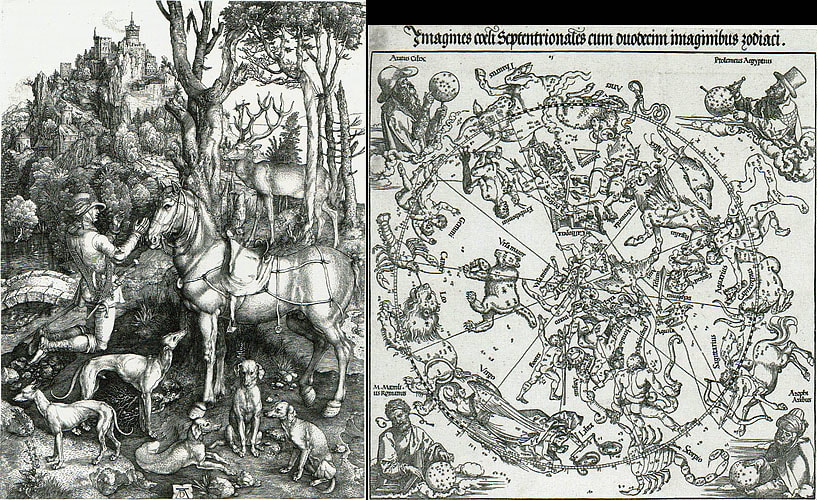

第3章は「自然」で,上記ヒエロニムスなどのほか,「聖エウスタキウス」(エングレーヴィング;1501年頃cat.134)も黒ののりと白黒のコントラストが素晴らしく,版画芸術を理解するには,極上の刷りの作品でなければならないことを改めて実感した.さらに,同作品の細部の繊細さと質感は特筆すべきで,たとえば上部の尖塔の周囲を鳥の群れが舞っているが,実物をよく見るとちゃんと一羽一羽が(全てではないにしろ)雁がね形になっているのは図録でも再現できてはいないし,足元の石ころの質感表現はどうだろう.白と黒のバランスがよく,美しさの点だけでいえば三大銅版画を凌駕しているとさえ感じた.

「聖エウスタキウス」cat.134 「北天図」cat.148

不肖にしてデューラーを勉強したことが無いので間違っているかもしれないが,作品を見る限り,恐らく1500年の自画像をキリストに模して描いた前後のデューラーは,自身の表現力に並々ならぬ自信を持ち,作品に大いに満足していたのではないだろうか.続く1498年頃のcat.152「海獣」,153「岐路に立つヘラクレス」も秀作で,後者はリーフレットなどに採用されている.

有名な1515年の「犀」cat.138はインドサイを描いたもので,実物を見て描いたものではないので誤って肩に二つめの角があるのだそうだが,この犀の図像があまりに秀逸でデューラーの高い名声もあって,後世長らくホンモノのサイはこのようだと考えられていたという.ただ先日テレビで見たインドサイにも,この甲冑のようで(皮膚の模様は不明),角以外はそっくりであると思った.そして驚くべきはこれが木版であるということ.銅版と言われても納得しまいそうな線の細かさである.なお,その後の犀の図像の変遷については慶応義塾大学図書館のサイトに述べられている.

個人的な関心から,1515年の木版cat.148-9「北天図・南天図」は印面43cm角で,ニュルンベルクの天文学者ハインフォーゲル製作の天球図をデューラーが写したとのこと.北天図の四隅には右上から反時計回りでエジプトのプトレマイオス・ギリシアのアラトス(例のアラテアの詩人!)・ローマの占星術者マルクス・マニリウス,バクダッドのアル・スーフィーが描かれている.南天図には当時新発見であった情報がまだ反映されてはおらず,抜けたところがある.

トリに展示されている三大銅版画「騎士と死と悪魔」「書斎の聖ヒエロニムス」「メレンコリアⅠ」(cat.155-7)は全て西美から出品されているが,木版「大受難伝」で問題提起したので西美の名誉のためにも,これらを含めた98-03年ごろの購入にはコンディションの良いものが多いことを付記しておく.

版画の展覧会は図録があれば必要十分だ,おなじ印刷物なのだから,と思うのは誤りである.理由は上述したとおりで,コントラストは低下するので白と黒の対比は弱くなり,インクの盛り上がりも紙の状態も再現されないし,微妙なディティールも同様である.ただし今回の図録は小品は拡大して載せてあるため,小品ほど細部が再現されている.明度の設定が悪いとcat.106のように髪の線が図録では薄くかすれてしまう.巻末に作品一覧表がないのが難点だが,裏表紙の中に付録が入っていた.

この展覧会の作品群はメルボルンからの無償貸与であるそうで,その過程は学芸員の方々の交流から生まれたと聞く.入館料が抑えられているのもそのおかげであろう.ありがたいことだ.展覧会に携われた方々にお礼を言いたい.会期は来年1/16まで.

蛇足:

1.前景に登場する犬やウサギなどは図像学的意味を持つとともに画面に遊び心を感じさせ,その他の小道具にもそれは現れている.

2.1497年頃(例えばcat.118など)のエングレーヴィングに使用されている紙は,一見羊皮紙と見まがうくらいきめが細かいが,どうなのだろうか?どなたがご存知の方はご教示をお願いしたい.

3.cat.99と146にみられる鉄エッチングという技法は,通常の腐食銅版画と比べると,線がやや太め均一に近く独特の印象だった.これを用いたデューラーの意図はどこにあるのだろうか?1516-18年と制作年代が近いので試みとして用いたのかどうか,全集に当たってみたほうがよさそうだ.

ニュルンベルクのクリスマス・マーケットとそこに造られた「三賢王の礼拝」の人形

「聖しこの夜」が作曲・初演されたオーバンドルフの礼拝堂とミュンヘン市内のライトアップ

ミュンヘンの王宮内のクリスマス・マーケット