今回はローカルな話題です.といっても,ここではいつもトリビアかもしれませんが.

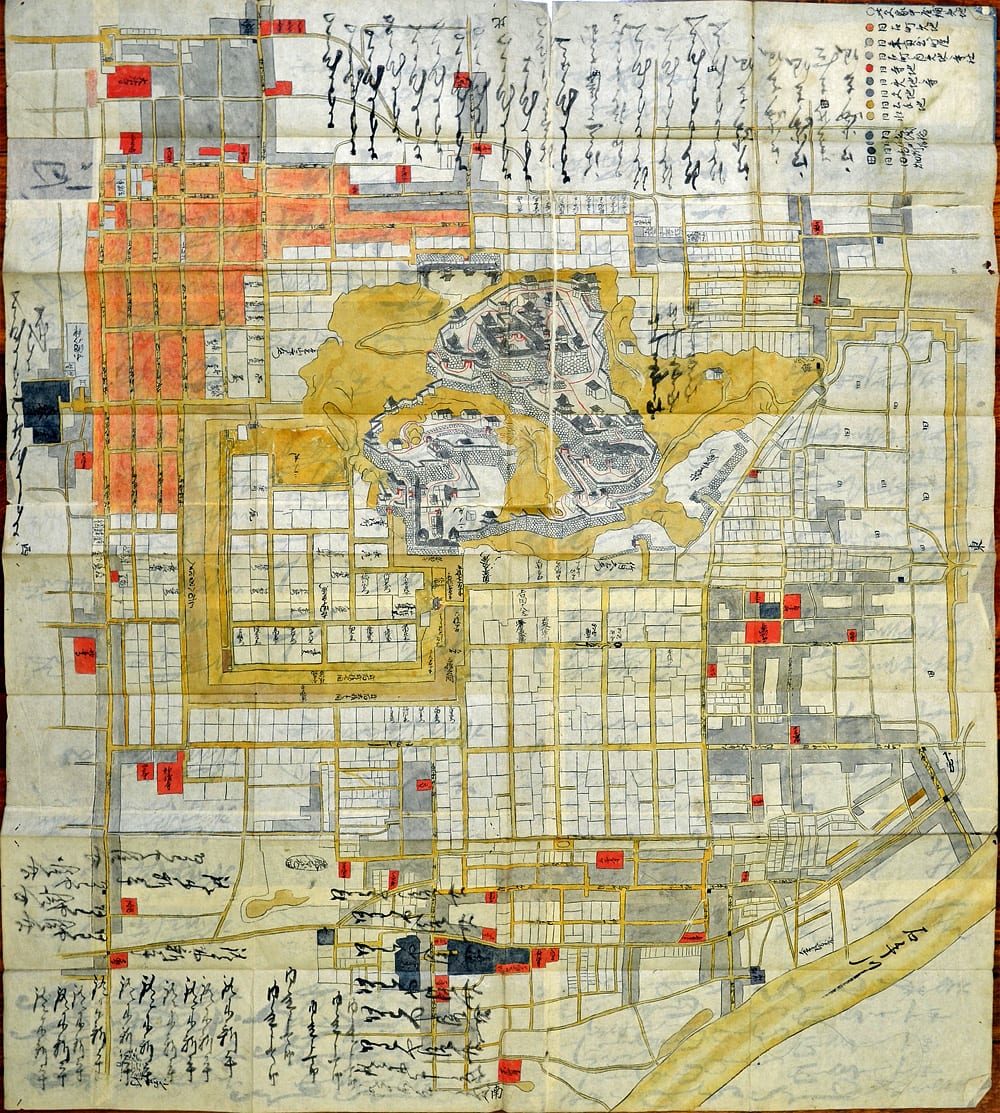

最近,江戸期の松山城下之図を入手しました.江戸図以外の町図は,蒐集及び研究の対象からは外していたのですが,郷里に近いので調べることにしました.

松山城は慶長7(1602)年から,いまの伊予郡松前町にあった松前城(正木とも真崎城とも)を移転し,加藤嘉明の築城になる平山城で,その石垣の美しさと安政期に再建された天守閣などにより,名城として知られています.勝手なリンクで失礼かと思いますが,こちらやこちらやこちらなどが大変参考になります.

天守は当初五層でしたが,転封となった桑名藩主・松平定行が寛永12(1635)年に三層に改築し,本図を含めて殆どの現存する城の図の天守閣は三層となっています.

このような城下図では,まず作成の時代同定が重要です.松山市文化・スポーツ振興財団の松山城二之丸史跡庭園の歴史のサイトに「二之丸古絵図」として,宝暦・嘉永・文久各期の城下図が伊予史談会より提供されているようです.また,松山市教育委員会による「松山市史料集」の2巻(文久図)・3巻(寛永図)・13巻(宝暦図・嘉永図)に付録として立派な複製地図が用意されています.また,坂の上の雲ミュージアムの「いにしえマップ」には,寛永・元禄各期の城下図も見ることが出来ます.

城下図自体は宝暦図に近いという印象を持っています.

松山市史料集第3巻を調べてみました.文化12(1815)年頃に成立した「松山古今役録」は松平家初代から役録ですが,その「上」に目を通したところ,

・城の南,堀の内などの屋敷の家臣名には

竹内久右衛門 大名分 天明1[1781]

吉田十八太 大名分 宝暦7[1757], 年寄役 寛延1[1748] , 御奉行 寛文9[1669]

稲川八右衛門 年寄役 寛政2[1790], 六番番頭 宝永3[1706], 七番番頭 天明4[1784], 御奉行 延宝7[1679]

蜂谷忠兵衛 年寄役 安永6[1773]

佃 九兵衛 弐番番頭 寛政13[1801], 七番番頭 寛文8[1668], 七番番頭 天明5[1785]

吉田 十郎右衛門 六番番頭 延宝7[1679]

舟橋 源右衛門 大目付 享保9[1724]

その他,山田・久松・三浦などもあるが,名前が役録と同定できない.

などが見受けられ,襲名の世襲があったと推測されることから,最大公約数として特に共通名が多いのは寛文~延宝頃か,あるいは安永~寛政期のようです.

あるいは舟橋家は元文年間に追放されている(一族全員ではないかもしれない)ようなので,舟橋源右衛門は一代名の限りだった可能性もあり,享保年間の地図である可能性もありそうです.

奥平家の名前が判然としませんが,長左衛門らしく,宝暦図と同一の書体で,寛永図では明瞭でした.嘉永図では奥平弾正になっています.当時も家老格か,堀の外で,大名格の家臣だったのか.

・寺院については,宝暦図にあった港町の南の永福院など3つの朱塗りが無くなっており,それは嘉永図でも同様でした.

・立花橋(橘橋)がかかっていなかったことは,僧・尭音が文政年間に架橋したということであれば,それ以前と考えられます.なぜか宝暦図には橋が描かれていて,嘉永図にはかかれていません.何度か流されたものか,省略されたものかもしれません.

以上から,結論は出ないものの,暫定的には安永~寛政期を最有力とすべきかと考えています.

今後,同書に掲載されている「松山俸禄」は文化五(1808)年,「松山歴奉略記」は正徳~弘化期,「松山武鑑」は嘉永五(1852)年の成立で,そのほか,「明暦年間松山御支配帳」は明暦四(1658)年二月の役録,「懐中使覧 松山役録」は寶永元(1704)年なども当たっていく必要がありそうです.

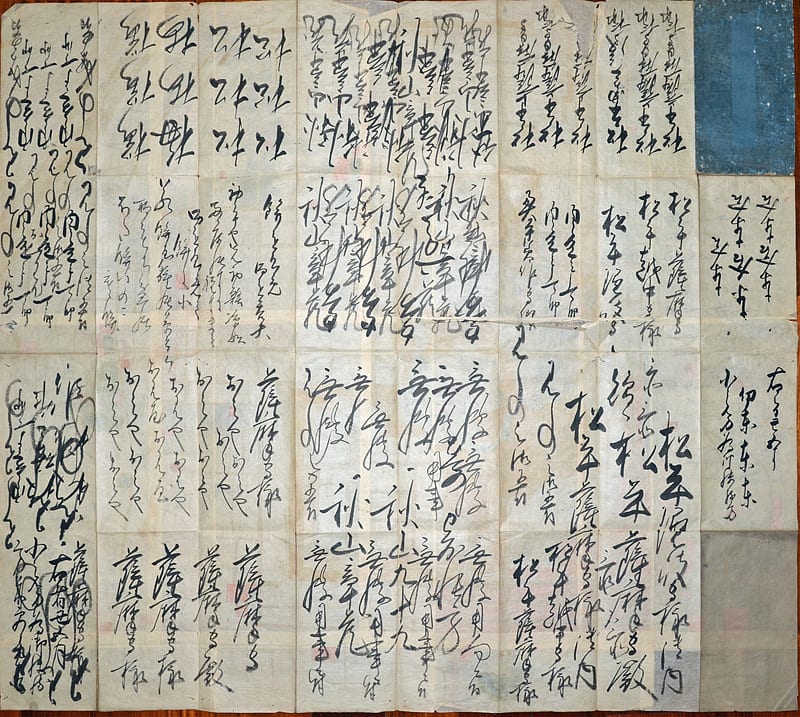

残念なことに,地図の余白や裏面に手紙の下書きと思しき落書きが多数書かれています.これらについては,絵図が描かれてから時代が下ったものと推測され,「松平薩摩守様」(島津薩摩家)・「越中守様」(久松桑名家)・「隠岐守様」(久松松山家),など久松家に繋がる大名の宛名と,「秋山九十九」「秋山〇〇〇」の名があります.

秋山九十九は「松山古今役録」,及び,寛政元(1789)年の「松山分限帳録」では御側役で(松山市史料集第3巻 p.769・830),後者では見習定府とあるので,天明~寛政の頃の手習いの跡でしょうか.もしかしたら,この地図は秋山家に伝わっていたものかもしれません.

久松家からは時代は特定できないものの,島津との姻戚では三代定頼の婿として薩摩守綱久のみとなるようなので,万治~寛文の頃の話であれば,面白いのですが空想の域を出ません.