2階へのスロープから入り口を望む 1階旧彫刻展示室では「ル・コルビュジエと国立西洋美術館」の展示 実感しにくいが2階の展示室はこの採光のための天窓を囲むように配置されている

2階に出て右手が順路 中世~おもにイタリア・ルネサンス絵画の展示

この聖母子像は収集家石塚 博氏からの05年寄贈作品.同館のラ・トゥール「聖トマス」も同氏より寄託後03年に購入となっていた筈.改装前「イーゼンブラントに帰属」とされていたが,海外の研究者のお墨付きが出たのかようやく真筆とされたようだ.

イエスの顔や衣などコンディションはいまひとつの部分もあるが,基本的にはクウォリティは高く,このアトリビューションにはうなづける.寄贈者に敬意を払いたい.

追記 後日ある先生からお話をお伺いすることが出来て,イーゼンブセントについてはキャプションの「帰属」が取れたわけではないとのことだった.

もともと基準作品が少ない上,館の所蔵作品は聖母子像が小さいので比較が難しいが,印象ではお顔の表現の描写技法に違和感があり,来歴上イサベラ女王の次女・侍女?が所蔵していたものなので優れた画家の手になることは間違いないと思うとのこと.

突き当りを右に曲がると北方ルネサンスの祭壇画

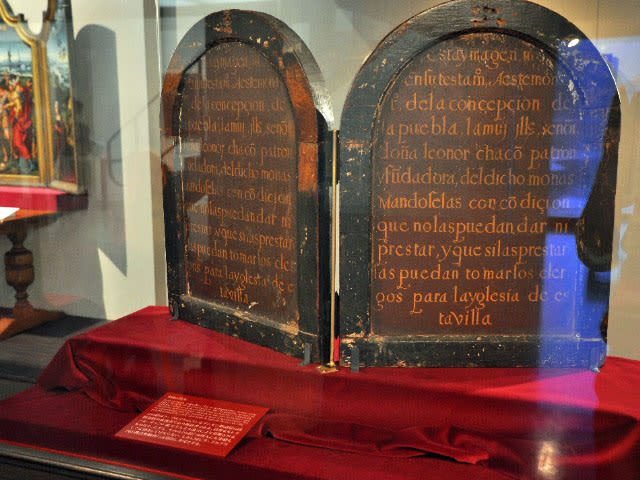

ディルク・バウツの工房ないし追随者による「荊冠のキリスト」(右)は1980年に真筆として購入されていたが,その後アトリビューションは格下げされているが,やはり質は高く工房による複製としては「1450年頃の制作と推定される原画の最良の模作」の由.これは本来ポータブルな二翼の作品の片割れであったが対となる左翼「悲しみの聖母」が発見されサザビーズのプライベートセールで07年同館の所有するところとなり,数奇な運命の後ここに原型に復された.

背面の銘文には「この作品はラ・プエブラのコンセプシオン修道院にその開設者レオノル・チャコン領主夫人の遺言により寄贈された.寄贈・貸出しは同院内聖職者以外禁ず」といった由来が書かれている.

その奥に後期ルネサンス~イタリア・フランドルのバロック絵画

バロック期フィレンツェの宗教画家の代表として人気の高いカルロ・ドルチ39歳の「悲しみの聖母」.優しさに溢れるもはかなそうで,滑らかな肌の表現と強い陰翳によるキアロスクーロ,補色のコントラストなど,上記バウツの作品とは趣がまるで異なる.dolciという名のごとく甘美な印象が強く,それに見取れていると気づかないが,一見状態は非常によく見えるもののじつは写真で拡大すると細かなblisteringが目立っていてこれを大変うまく修復・補彩していることがわかる.衣の青にラピスラズリを使用しているは明らかだが,光背に金を使っているかどうかはもう一度見直してみたい.このようなドルチの作品は需要が大変多かったので模作も非常に多く,それらが工房製作かどうかも確実ではないという.

また右に折れるとオランダ・バロック絵画が続く

ホファールト・フリンクの「キリスト哀悼」1639年 画布90x72cmの部分拡大.2005年秋クリスティーズ・アムステルダムに出品されていたが(当時,知り合いの研究者からは状態が今ひとつといわれ,購入も検討していたが見送り.見積りEUR10-15万)それを下限程度で落札したNYのキルゴール画廊より同館が06年購入したらしい.画商のところで十分な修復がなされていて見栄えはよく,絵具層の亀裂も人物の顔の部分などはうまく埋められている.39年といえばフリンクがレンブラントの工房を独立する前後で顔の表現や衣の模様の厚塗りなどにレンブラントの影響が色濃く残っている.福音書記者ヨハネは赤い衣で描かれることが多い.

また角を右に曲がると18世紀絵画.西美は自然光をとり入れる構造というが,天井が低くなっているのは残念

突き当たり左が新館への通路

天井光はかわったのだろうか

19世紀フランス絵画の部屋,その奥左がモネの部屋へと続く.

扉を出て奥が版画展示室.いまは「ル・コルビュジエと国立西洋美術館」の建築家自身による設計図面などの展示

1階に下りて中庭側に彫刻展示,手前左が他国の19世紀絵画が展示

同上.写真右端に下記ブーグロー作品.

ブーグローの1878年の「少女」 なんと愛らしいのだろう.これも2008年の寄贈作品だが寄贈者は明らかにされていない.

先日のNYクリスティーズではやはり少女を描いた同質でより大きな画面のブーグロー作品が出品されていたが,時代を反映してか$720,000程度の落札にとどまっていた.

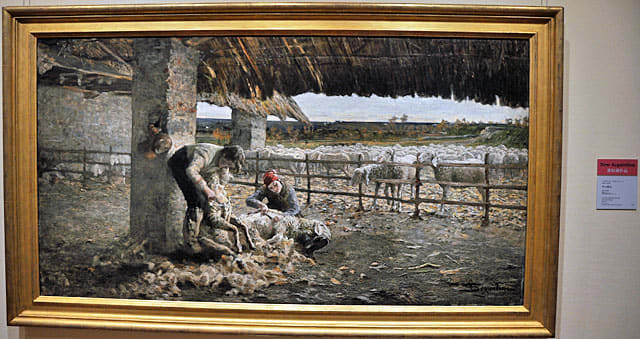

これに並んで少し奥にセガンティーニの大作「羊の剪毛」は07年収蔵作品.

突き当り正面の一角に,昨年話題を集めたハンマースホイの作品も「ピアノを弾く妻イーダのいる室内」が昨年の収蔵品として,イルステズの「イーダの肖像」(06年収蔵)とともに展示されていた.

ここを右に曲がると20世紀絵画の部屋が続く.

個々の作品解説は国立西洋美術館のホームページで 所蔵作品 » 作品検索 » で確認されると良い.最近ずいぶん充実してきている.

最近の購入に良品が多いことは認めるが,朝日新聞文化欄の記事「日本の西洋美術コレクション、将来見据えた収集を」がwebでも読めるが(以下引用)

" 西美の収蔵品は、14世紀イタリア絵画から20世紀前半まで約4600点。中心は、松方正義の息子で実業家の幸次郎が集めた印象派など約370点。青柳正規館長は「欧米以外で唯一の国立の西洋美術専門館として、中世末期からの西洋美術史の流れをつかめる」と胸を張る。

ただ、収蔵品の一部に関しては辛口の意見も。常設展を見たパリのルーブル美術館のある学芸員は「19世紀中盤以降はいいが、それ以前はちょっと……」と言葉を濁した。

青柳館長は「印象派以前の作品も買い足してきたが、昨今の絵画市場は高騰し、年間約2億円の購入費では一流作品を買えない。今後は無名でも力のある画家の一流作品を探す」と、台所事情を話す。"

と述べられるのならば,欧米の一流美術館のように重要な作品の寄託・寄贈,募金による購入のための基金設立などについても言及すべきで,少なくとも,西美の方々はこれまで以上に寄贈者やコレクターを大切にされたほうが良いのではないかと思う.