引き続きvolvelle(回転式図表盤)ネタです.東西と銘打っているので,次は西洋ものを提示したかったのですが,書かれているラテン語を読んでからと思っているのでまだまだ先になってしまいます.

「平天儀」 井本氏旧蔵#

今回,「平天儀」とその解説書として制作された「平天儀図解」のセットを年初の買い物として,ある古書店から購入しました.残念ながら状態は芳しくなく,表紙の題箋と「宗天之図」に貼られているはずの地球南半球図が欠品していました.そのため,完美品の4割位だったでしょうか.ただ,残存・伝来は極めて稀で,公的機関としては国立国会図書館,貝塚市(リンクは下記),大阪市立科学館(リンク先は嘉数先生の「なにわの科学史のページ」です),津市立図書館稲垣文庫(リンク先に平天儀の紹介なし,海野氏論文に写真あり),金沢市立玉川図書館(加越能文庫 リンク先に同紹介なし),早稲田大学図書館,龍谷大学附属図書館冩字臺文庫, 海外ではUBCビーンズ・コレクションが知られていますが,市場ではE.Tufteコレクション旧蔵品(これには袋がついていて「宗天之図」とあったらしく,資料的には大変重要です.当時はまだ江戸の天文コレクションに目覚める直前だったのでこの価値を知らず,セールに気づいてはいたのですが流してしまいました)が2010年秋にクリスティーズNYに出品された位で,ここ10年余では国内でも2点ほどしか出回っていないようです.ここで逃すと,もう手に入らないかもしれません.

刊記にも岩橋耕リュウ(王偏に卯)堂蔵版とあるので,私家版として当時としても少数出回っただけなのかもしれません.当時の状況を知る資料があれば,教えていただきたいものです.ただ,書肆の刊本であった「平天儀図解」のほうは天文解説書としては比較的よく紹介されていますし,「平天儀」も脚光を浴びたとはいえないまでも,一部の専門家の知るところではあったでしょう.海野氏(故海野一隆先生を氏と呼ぶのは失礼かもしれません.お許しあれ)は2006年の論文で「知る限りでは詳しい紹介や研究は今のところ見あたらない」*と述べられています.

状態の良いものは少ない.最上段が龍谷大学蔵本,その他の間でも処々の差異がお分かりになると思います.

それでは間違い探し!今回の購入本はここに提示した全てに比べてある点が異なっているのですが,どこでしょうか?

作者の岩橋善兵衛(1756-1811)は和製の屈折望遠鏡を製作したことで名高く,いまの大阪府貝塚市の出身.同市には市立の天文施設として善兵衛ランドがあるそうで,同館に保管される平天儀と同図解は府指定文化財に指定されています.

「平天儀」は享和元年に出版され,国会図書館の英文サイトにはa kind of astrolabeと記載され,太陽と月,星々の経路を即座に参照できるものとして紹介され,クリスティーズのカタログではAN EDO-PERIOD ASTRONOMICAL VOLVELLEと表現されています.

表紙と裏表紙 表紙には題箋がはがれた跡 参考:国会図書館蔵本の題箋

全体の構成は四帖の折本で,26.7cmx26cm(見開き52cm,延ばすと1m以上),薄茶色の表紙には灰青緑色の題箋が貼られていましたが,じつはこの題箋も重要で,司馬江漢の地球全図に敬意を払ったのか,それと似た意匠となっています.

その裏にあたる頁に地球地理の概説が貼られ,続く二枚(丁)目表に平天儀,その裏側は隠れるので白紙,三枚(丁)目表に「宗天之図」として天動説に基づく天球略図に地球南半球図が貼り付けてありました.続く四枚(丁)目表が平天儀の使用方法の説明と刊記が貼られ,この裏が無地の裏表紙となります**.

「平天儀」は同心円上にそれぞれ独立して回転する4枚の円盤を重ねた構造であることが特徴的で,一番上の小さい円盤は地球で,その北半球図(北極中心の地図で直径9cm弱)として手彩色で日本がアフリカと同じ緑に,欧州ではオランダだけが赤に塗り分けられているのが特徴的で,紅・黄・紫の計5色の地図色分けは他の刊本でも同様で,これに海の青(他の刊本では白地のままのものもある)を加え,地球概説文の解説によれば縁取りの赤道と「見界」(北極圏を境界する北極線のこと)は赤の線で描かれ,その間にある本来黄色で塗られているべき「黄道」(北回帰線のこと)は購入本では黒(濃灰)色で描かれていますが,他の刊本の画像でも黄か黒が半々半ばするようです.余談ですが,北アメリカ大陸の北端やカムチャッカ半島はまだ格好が変ですね.

第二円盤は「月ノ天」で,潮の満ち干は水色に塗られ月令が月の穴窓に見え,第三円盤は「日ノ天」で,内周には太陰太陽暦の日付を記すが,外周は黄色に塗られ太陽を示す穴窓から十二ヶ月と二十八宿が確認でき,第四円盤は「廿八宿ノ天」で,内周には白黒の目盛環(三百六十余度とあるが,一度単位の目盛か365日か,まだ数えていないが偶数であることは間違いない),その外側に二十八宿を漢字と不等分線と赤の星図入りで示し,第五円盤は台紙と一体で張られていて,昼は白地に黒字,夜は黒地に白抜きで十二支とその各々を8等分する目盛が描かれ,一日の時刻と方位を知ることができます(直径25.5cm).

なお,やはり購入本には失われていますが,画像で確認できた上記の所蔵本のうちの約半分の4点くらいで,地球図の裏に細い竹串が外周を指す時計の針のように貼られているのですが,画像では長さはまちまちでした.貼ってある場所にもずれがあるのですが,その多くは日本とは180度正反対にあたる北アメリカ大陸のやや東海上のようです.よく観察すると購入本でも同部に放射線状に色の剥げ落ちた跡が分かります.海野氏はこの竹串は地球図の回転を容易にするためと書かれています.

使用方法については,善兵衛ランド関係の方の制作と思われる動画をご覧いただいたほうがよいでしょう.

海野氏によれば,平天儀においては岩橋の司馬江漢への傾倒が随所にうかがわれるとのことで,両半球図は江漢の安政5(1793)年刊「地球図」の副図を踏襲していること(例えば北半球図ではカリフォルニア半島の北の巨大な湾の図形の一致),「宗天之図」の水星と金星が太陽を回る図は江漢の寛政8(1796)年刊「和蘭天説」に同様の「九天之図」と解説文があること,表紙題箋の意匠のことを挙げられています.

*ただし,海野氏は下記に紹介があることを挙げられています

・東京科学博物館編刊『江戸時代の科学』昭和9年

・岡田宏『平天儀および平天儀図解』 貝塚市善兵衛ランド要覧 平成16年,pp72-80

また,和泉文化研究会というところが,昭和43年に複製『平天儀』を享和元年の年記で制作しています.間違いを避けるためには,これには宗天之図がないことが参考になりそうです.

**龍谷大学所蔵本は縦28.5 横25.5cmとやや装丁サイズが異なるようで(多くの刊本は縦27-27.7cm前後),海野氏によると,三丁から成るのみで,地球の概説文も「宗天之図」も無く,使用法説明文の内容も簡略で,刊記も無く平天儀の図の左下方に「泉南 岩橋嘉孝制之」と記載されているのみとのこと.このような版は他に見られず,氏の通行本と呼ぶその他の標準的な版に対して,これらに先行する享和元年以前のものと位置づけられているところは,大いに同感できます.氏の指摘の通り,平天儀自体においても,第二円盤の干満の図の違いや第四円盤の360?度目盛がギザギサの山形になっている点も異なっています.

ところで,南半球図は海野氏は二丁目の裏に可動図をつけようと考えたのだろうと推論されていますが,折帖ではそれでは見づらく,現存品でも「但し赤道ヨリ南ハ裏ニ図ス」に矛盾は無く,完璧主義ならば標準版のニ・三枚目を貫く留め具で南・北半球図を一緒に回るように装着する工夫も出来たでしょうが,そのメリットも限定的だったのだろうと思います.ただ,制作過程で「宗天之図」に直接南半球図を描かず別刷りとして可動させることを意図したであろうことは,購入本の「宗天之図」の円の中心に黒点が打ってあることからも裏付けられ,その場合おそらく二図の中心を合わせると紙縒りの糸のこぶが二つ当たってしまうので構造的に無理があり,結局貼り付けることで収めたということは理解できます.

なお,津市図書館所蔵本は地球概説文と使用法説明文の版が入れ替わっている少数グループとのことですが,画像で見る限り,国会図書館とビーンズ・コレクションの所蔵本も同様です.

日本古典籍総合目録によれば同名異本として,安永2/3年本木良永訳による「平天儀用法」二巻や天保11年に米室白裕の編による「新製平天儀俗解」なる刊本や,国立天文台には部分星図の「平天儀之図」もあるようですが,内容を確認はしていません.

海野氏は岩橋の「平天儀」命名を本木本の題から着想を得たと推定されているようです.

参考文献:上記サイト以外では

・岩橋嘉孝の『平天儀』 海野一隆 科学史研究(2006),45:pp.29-33

・「日本の古星図と東アジアの天文学」 宮島一彦 人文學報 (1999), 82:pp.45-99

#兵庫県西宮市の井本進氏(天文学者;日本暦学会常任理事)が蒐集された井本文庫は氏の没後散逸し,神田茂・渡辺敏夫両氏が一部の資料を引き継いだ模様だが,共に故人で判然としない.

・・・間違い探し,どこか分かりましたか? 次の記事に答えを書きます.

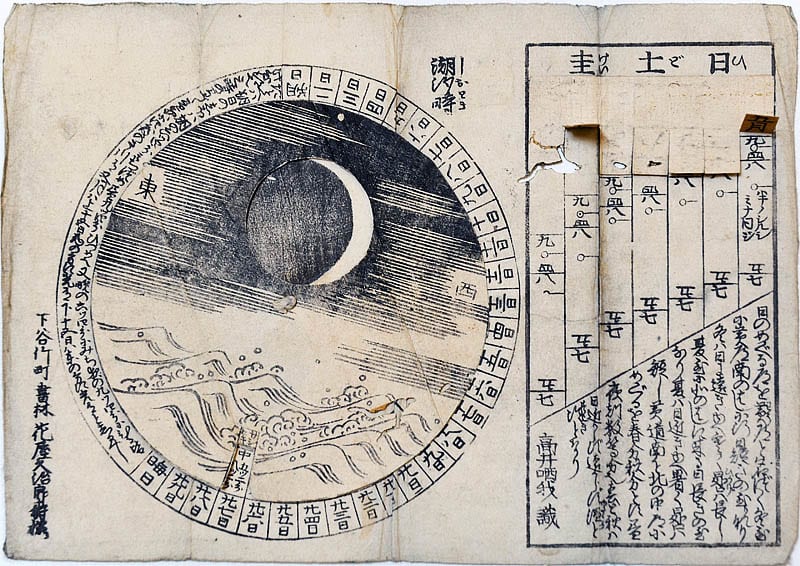

「ひどけい しおどき」和紙 16x23cm 江戸中期末(寛政頃=18世紀末) 高井晒我 識 下谷竹町 花屋久治郎 新板(?)

大辞林によると,「時計」は中国周代に用いられた立てた棒の影の長さを測る粘土製の緯度測定器「土圭」に由来した当て字とのことです.高井蘭山(晒我)はここでは洒落て原語で書いていますね.「しおどき」もこのままでは現代ではなかなか読めません.

高井蘭山(1762-1839)は,与力が本業だったのですが,寛政の頃から俗解書(一般向けの手軽な諸事解説,たとえば寛政四年の「訓蒙天地弁」),読本や往来物の作者として知られ,「江戸大節用海内蔵」といった節用集や「天保改正御江戸大絵図」に至るまで,翻訳や編書を加えると著作は100点以上,また,北斎の版画でも有名な「新編水滸画伝」は初め滝沢馬琴が手がけたものの初編のみで投げ出したため高井がこれを引き継ぐなど,とくに板元受けする編集者としての才能が豊かだったのだといわれています.

さて日時計として折って立てて影を見るための黄土色の紙は,とくに左寄りのほうは折られた形跡が無かったので,ほとんど使用されてはいなかったものではないかと思います.このようなものですから,一度旅に持っていったら捨てられるかもしれないし,なかなか大事に保管しておこうとは思われない筈で,200年経った現代では珍品でしょう.裏は白紙で回転盤の中央を止める紙縒りが貼り付けられているだけ,紙は比較的薄手で,携帯するためにか二つ折りないし四つ折に折られていた様子からみると,なにか和本の付録のようなものではなかったかと考えていました.

そのような折,千葉大学文学部の高木 元 先生が高井の著作目録をお作りになっていらっしゃり,2006年の千葉大院社文研研究プロジェクト報告収載の「高井蘭山著編述書目(覚書)」には,「日土圭潮汐時」はまだ掲載されていませんでしたが,寛政九(1797)年刊の「野馬臺詩国字抄」の巻末広告に「日土圭潮汐時」が記載されており,単体刊行されていたことがわかりました.広告が作られた時期は本文との刊行年代と一致しているとは限りませんが,花屋の出版なので,さほど時代は下らないと思われます.下谷竹町の花屋久治郎(星運堂)は高井の著作の初版においてある時期しばしば共同制作をしていました.

残念ながら,国会図書館で高井の著作の原本を相当当たってみたのですが,同館所蔵本の「野馬臺詩国字抄」の巻末広告は1頁(半丁)分しかなく,その他も含めて高木先生の資料と同一のものを確認することは出来ませんでした.ただ,文化13(1816)年4月に出版された高井の「農家調宝記」附録(嗣編=第2編のこと)にも「畧日時計并潮汐を闇記に繰」とあり,高井の関心のほどが伺えます.ほかに早稲田大学図書館本「野馬臺詩国字抄」も文政の山城屋による再版でした.

農家調宝記 嗣編「畧日時計并潮汐を闇記に繰」(刊本図像より合成)

余談ですが,国会図書館では,閲覧システムがリニューアルしたそうで,まだ移行期とのことですが,NDL-OPACから検索して館外でも閲覧できる貴重書が昨年末から随分増えたそうです.

このような江戸時代の紙製日時計は旅の携帯用として広く普及していたようで,日本に関するケンペルの有名な著作の中にもそのようなことが記されています.ただ,曇天・雨天では使用できないので,聞こえるところでは寺の鐘で時を知っていたようですね.

webで確認できる同類の紙製日時計は2~3種ですが,この「日土圭潮汐時」は確認できませんでした.使い方は以下のサイトで紹介されています.作者と制作年代が特定できるものは他にはなかなか見つけるのは難しいようです.

・セイコー時計資料館 日時計の使い方の解説

・江戸時代、明治時代、大正時代の日時計(富山市天文台のサイト)

・江戸の紙日時計の紹介

・「新潟古時計物語展」の紹介記事

・「時の資料館」 紹介記事と日時計の使い方

・「日時計の部屋」

ここでは,「しおどき」のほうがvolvelleとなっています.回転盤を回し,月の上の白点を朔から晦日までの外周に併せると,月齢による月の満ち欠けが窓に図示されますが,この機構は西洋の柱時計と表示のメカニズムは共通しているので,裏付けはありませんがそれが基になっているのかもしれません.旅や航海には潮時が重要だったのですね.東西とあるのは月の向きを示すためです.白点のの180度反対側の波間の中に開けられた窓に「大・中・小」潮と,差し引きの時間?が表示されています.

崩し文字を読むのが難解で,また読めたらご報告します.

長久保赤水 Nagakubo Sekisui(1717~1801)は地理学者としていわゆる「赤水図」と呼ばれる江戸後期の民間には最も広まった日本地図「改正日本輿地路程全図」を作成したことで知られています.江戸の天文と地誌の二領域に跨る研究対象として,赤水には大いなる感心と敬意を持っています.彼の製作した赤水図や「唐土歴代州郡沿革地図」という日本最古の歴史地図帳については,後日またご紹介しましょう.

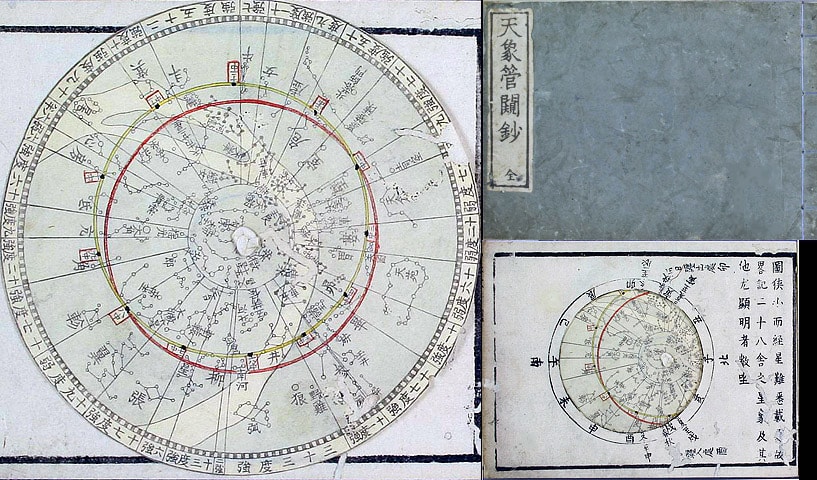

さて,この携帯型回転式星図「天象管キ鈔」 (版心の書名は「天文管窺」,キは正しくは規に門構え,&H95DA,このブログでは表示できないらしい)は赤水図出版に先立つ安永3[1774]年,京都書肆の左々木総四郎が,大坂の浅野弥兵衛らと共同で刊行しました.浅野弥兵衛は当時から地図の出版を得意とし,安永8年赤水の「改正日本輿地路程全図」初版刊行から寛政3年の改版において中心的役割を果たし,その後も長く同地図を刊行し続けた板元です.

タイトルの意図するところは,「天文現象に関する簡略な解説」ほどの意味ですが,赤水がこの星図早見のようなものを,どこから発想を得て何のために作ったかは謎に包まれているそうです.ただ,多数の星座の省略と一部の星座図像の形態に差はあるものの,天の北極を中心として黄道・赤道や銀河の描き方,後述するような外周に白黒の目盛を刻むのは朝鮮で李朝の宣祖四年(1571)に刊行された木版印刷本「天象列次分野之図」に原点があり,その特徴を受け継ぐ1677年に刊行された渋川春海の「天文分野之図」とは,これらに加えて経度幅の数値記載がある点も含めて極めて類似しており,後者を参照したのは明らかでしょう.

今回,この星図を二点,別々の書店から入手したので,その内容を下記文献を参考に私見を含めて解説してみます.ただし,小生は中国由来の古星図については門外漢でした.初学者の意見としてお読みください.

左:A 右:B

A:11.1x15.6cm 星図写真などは下記に掲載. 本文などに少虫食い

B:10.9x15.7cm 海老原庄助 旧蔵(両見返しに署名) こちらは虫喰いは無いが,題箋の一部が欠けている.構成は同一.星図の彩色はAと異なっていて,赤道が黒,星座群の一部が赤に塗られている.空の青の縁が銀河に懸かるところはAとは同一ではなく,いずれも手彩色であることから,後から購入者が塗っていた可能性を示しているのかもしれない.Aと殆ど刷りの良悪に差は無く,どちらが後刷りかは定かではない.赤く塗られた星座の区分については未解決(二十八宿でもなく,「天文成象」のように魏の石申の制定を赤としているのでもない).

B.の星座盤

B.の全編

1.構成について 前後の表紙を除き,全11丁+覆いの一枚

・北禅竺常による序「天不自天地不自地待人而後備人之在三才豈不*哉赤水氏仰視俯察能盡其*此難出其緒餘亦足以寸窺化運矣可謂盡学者不浅近與余相識一日袖見眎為題其首還之 安永甲午冬十月」(*は漢字が小生に読めない/漢字コード化されていないもの,漢文に触れるのは数十年ぶりなので,誤りなどあればご教示ください)

・星座盤の窓付き覆い頁,裏は白紙

・太糸で固定された星座盤の頁,その裏に掲載されている中国星座の一覧表の頁,すなわち「紫微垣界」(紫微垣[しびえん]とは、こぐま座を主とする星座群で天帝の居所とされた中国星座)と黄道二十八宿(全天を28に区分し,それを代表的な星座で表し,他の星々をこれに従属させる考え方)の表である.

Aの星座一覧表 箕の脇に記載があるのは右東方七宿

・「天象管キ鈔」と題し,星座盤の見方や太陽・星の運行についての解説17頁(9丁) 末尾は「安永甲午之秋書浪華寓舎 常州水戸 長玄珠子玉」とあるので,赤水がこれを大阪で製作したことが分かります.赤水が上方に出たのは明和4(1767)年の「長崎行役日記」が有名ですが,安永3年2月から4年5月まで上方へ旅行し,京都・大坂に滞在したという記録が残っているのでこれと符合します.さらに赤水はそこで木村蒹葭堂を訪問した記録が残っている*ので,あくまでも仮説ですが,7年前の長崎か製作直前の蒹葭堂のところで西洋のvolvelle付星図を見たのかもしれません.

・奥付 刊記 「安永三年歳次甲午冬十一月発行 浪華 北田清左衛門・鳴井正二郎・浅野弥兵衛 平安 左々木総四郎

2.星座盤について

星座盤の直径は10.9cm 銀河を白抜きとし,周囲の空は青の手彩色,星々は黒か白の円で描かれていて,等級別の差はない.描かれているのは星は3/4等星以上であろうか? 黒く塗られた星は主として銀河と重なる黄道内の星ですが,この分類方法も調査中です.

Aの星座盤

・東洋の標準星図に準じて,3つの同心円(いわゆる赤緯線)と黄道の偏心円を基本とし,同心円の中心は天の北極で,円は内側から内規(上規)・赤道・外規(下規)と呼ばれる.内規は常顕圏(通年通夜見える周極星部分)を示し,外規は常隠圏(常に地平線下で見えない部分)を示している.

・赤経については,星図の外側には360°にわたって1度ずつ白黒に塗り分けられた目盛りが描かれ,内規から外規までは二十八宿の境界線が引かれ,各々に呼応する28の不等分割部の占める経度間隔を「十五度強、九度弱、…」といった具合に外周に記載している(西方白虎に属する觜宿は東西経度幅が狭いので参宿と併せて「十一度強」と書かれている)

・そこに描かれる星座は中国星座(三国時代以降283官・1465星とされ,明代末にイエズス会宣教師によって南天星座が紹介されて星数は増加した)のごく一部のみで,保井春海の作成した61星座は全く含まれない

・星図に挙げてある星座名は全て前述の一覧表に記載されている.内規の内側でみると,紫微垣(天極星を囲む禁城)に,北辰・帝・太子(北極五星の一部)のほか,勾陳,北斗,文昌,天鈎,天棓,王良,造父があり,そのほかは紫微十五星(東藩8星と西藩7星のことだが星座名の記載はない)で総括されている 黄道の北方から内規までには,大微垣(帝坐[デネボラ]を囲む庭)に「大微十星」,天市垣(帝坐[ラス・アルゲティ]を囲む市場)に「天市廿二星」とのみ記載しており,白道上にある二十八宿は,

東方蒼龍7宿:角 亢 氐 房 心 尾 箕

南方朱雀7宿:斗 牛 女 虚 危 室 壁

西方白虎7宿:奎 婁 胃 昴 畢 觜 參

北方玄武7宿:井 鬼 柳 星 張 翼 軫

であるが,本図では觜は書かれていない(一覧表には右から左へ記載).一般的見解に対し,北と南が入れ替わっているのは誤りだが,赤水は「四書引蒙略図解」や「天文図解」を所有していた筈なので,ケアレスミスなのだろうか.

その他に記載のある星座は

・亢の北-大角 [揺光はベネトナシュ,ひしゃくの先端の星] 氐の北-貫索 房の北-七公 尾の北-帝坐[ラス・アルゲティ]・斗

・斗の北-織女・河鼓・建 女の北-天津 虚の北-車府 危の北-騰トウ]蛇・(繢)/南-北落師門 室の南-塁壁陣[図では陳になっている] 壁の南-土司空

・奎の北-閣道・(天)将軍/南-天倉 婁の南-天囷 胃の北-大陵・巻舌/南-天苑 畢の北-五車・諸王/南-(参)旂 參の南-玉井・屏・厠

・井の北-北河・五諸侯/南-南河・狼・弧・野雞 星の北-三台・軒轅 翼の北-帝坐[デネボラ] 軫の北-郎

・黄道・赤道は円形の二重線に囲まれた太い色線(黄道は黄,赤道は赤)で示され,黄道上にある12個の枠付き文字「正中…十二中」は,毎月(中気で)の太陽の位置(節気の「正月中…十二月中」)である

・上の窓は楕円形ではなくて正円で直径7.7cm,縁に南北と方位の十二支が書かれている.当然ながら,窓から見える星図の範囲が実際の地平線上に見える星空である

これを星座早見として使用するためには,円盤と窓枠の相互に月日と時刻の目盛りが必要で,基本的にはこれがないと早見になり得ません.そこで赤水の解説文を現代語に約してみました.[内]は小生の註です.

・天文学は学問を始める者が急いで学ばなければならないものではないが,書経では中星[南中線上の天体]によって四時[四季]を正しく知ることが出来るとあるし,春秋では春王正月[周王朝暦で春の最も早い月,ここでは正月と一致]から公文書は始まる*.天文の大意概略[以下,「意」と記載されている]を知らなければ聖人が制作した本当の意味を理解することは困難である.初学者だからといってその大意を使わなくていいということはないだろう.

・天文の七政[政は星に通じる]である日・月・五星[=火・水・木・金・土星]の運行には,遅速や順行逆行がある.太陽や月の食に至っては,推移は細密で,春秋の孔子の時代でもその計算で予測する方法は無かったと思われる.暦学に至っては天官という専門職があるぐらいだから,初学者が学ばなければならぬものではない.

・人は天空の中央にあって,地上から昼夜七政の運行を仰ぎ見る.「意」を用いれば天文現象を見習うことは難しくない.二十八舎として経度の定まった経星(二十八宿と本図に掲載された星々のことで経星と云い,七政を緯星と云う[二行を枠に入れているのは注釈らしい])を認識できれば,七政の運行,通過経路は目に明らかである.それ故,暦術を知らなくても六経天文の注解によって半ば理解できよう.それに対し,天文は高く遠いところの微妙な出来事なので初学者が知るべきことではないと全て棚上げして,「意」を用いないで,日頃から天を仰ぎ見て星一つの名さえ分からないというのは,正しいことではないだろう.

・古人は天体現象を説明するのに渾天儀や天球[儀]等を制作したが,これらは急ぎの用途には不便であるし,天象総図[天球図・星図]もあるが,その都度の向き,星の出没,見えている星空の範囲が分けられているわけではないので,分かり難い.天体は半分は地平の上に見え,半分は地平の下に隠れている.したがって,一時に見えるのは天体の半分である.そこで,渾天儀になぞらえて小さな図面を作ってみた.星図の上に蓋いを設けて円空の窓をつくり地上の半天の天体を現し,地下の半天は隠れて見えない様にした.時間に従って回転させれば三垣(紫微垣・大微垣・天市垣)と二十八舎の出没,中星(見える半天の東西の真中の筋の天体のことで,例えば,その節気その時刻の中星はなになに,と云う)の方位は[手のひらを指すように]簡単に分かる.黄道には黒点のしるしをしてかたわらに十二の月の中節を記し,その時日にある黄道上の太陽の位置を知ることが出来る.その時刻に従って運用する[時刻を合わせる]方法については,たとえば11月の中頃なら,黄道上の十一中と記した黒点に太陽が位置し,朝なら辰[東南東]の方角に出て(この図はもともと渾天儀を簡略化したもので,卵のような丸い形を無理に平面図にしたので太陽の出入りの方角はやや違っている.それ故,天体も赤道より南にあるものは大きくなっている.丸く膨らんだものが平らになっていると想像しながら見る工夫が必要である),昼は午[南]に南中し,夕暮時は申[西南西]に入る.そのように,黒点が太陽の位置だとして使用して欲しい.月初・月末には暦の節に従い,その前後は按配して太陽の位置を知ると良い.あるいは5月の中頃なら,太陽は参宿にあり,朝なら寅[東北東]の方角に出て,昼は午[南]に南中し,夕暮時は戌[西北西]に入る.2月や8月の中頃なら太陽は黄道・赤道の交点に来るが,これを赤道を行**といい,2月は室宿,8月は翼宿に位置する.その他の月についてもこれらに準ずる.夜の場合は,北斗に従って時刻を考えるとよく,俗諺にいうように,時の数字を4で割って月の数に当たる方位に***北斗の揺光(ハダンノケンサキ)を向けて回せばその時刻の天体は明らかである.これによって三垣・二十八の経星を知れば,月,歳星[木星],ケイ惑[火星 ケイは蛍の虫が火],填星[土星],大白[金星],辰星[水星],彗星などの位置は自然と確認できる.

・この図は上を覆って天に向け仰ぎ見るように使う.天の北,図の中心となる要が北辰(北極とも云う)で,動くことはない.衆星[星々]はここを中心に回る.北極の対極は南極というが,日本では地に隠れて見えない.その中間を赤道といい,天の帯である.赤道と斜めに交叉する太陽の道があり,これを黄道という.太陽は日々この道筋を西から東へと少しずつ運行するが,これを右旋と云う.二十八舎は日月と五星を宿しながら東から出て西に沈み,一昼夜で一周するが,これを天の左旋と云う.(この旋については古来,右旋をひき臼の縁に蟻が這い廻るのに譬える.臼の回るのが左旋ではなはだ速く,蟻が進むのは右旋で遅い.蟻が右に回るのはそれなりだが,臼は左へ速く回る.それ故,右旋する蟻も外部からは一緒に左旋しているように見える.これによって,天空一周が365度余のところを,太陽は一昼夜に一回動き,月は十三度余を動き,太陽と月は近づいたり遠のいたりしているので,晦・朔[新月]・弦[半月]・望[満月]となる.太陽は四つの時節[季節]によって北に寄ったり南に寄ったりし,昼夜の長さも変わり,四季の寒暖の変化に至る.図の黄道・赤道の様子を見て予め概略を把握しておくとよい)

日月の行道には,簡略化した平行と,詳細に計測する実行とがあるが,ここでは平行の概略を示して初学者の経籍を読む助けとした.もし精密詳細な実行が必要になればそれは書物に載っているので,ここでは割愛する.

*・**・***のところは理解できていません.ただ,記載されている内容はまとめると以下のようになります.

・天文学は学問を志すものにとってたしなみ程度の知識は最低でも必要であるし,それは古の経書にも書かれている.

・二十八宿を認識すれば,天体の運行を把握しやすいので,その助けとして渾天儀を平面に移して携帯用の星図を作った.

・天体の運行について小学校で学習する程度の解説.詳細は略しますが,当時の円周はいまの1年と同じ365度と考えられていたのは意外な気もします.

・星座盤の使用方法については見上げるように持って方角を見定めた上で,昼は太陽の位置を月毎の黄道上の標を参考に合わせ,夜は北斗の柄杓を参考にする

コメントに玉青様が書いてくださったように,不完全ではあるが江戸中期末に制作された日本初の星座早見盤と考えるのが妥当ですね.赤水の天体に関する興味はその後も衰えず,渋川の「天文成象」の図に忠実に,彼はその方形星図を寛政8年に書写しています(宮島,p.594).

閑話休題....

現存する天象管闚鈔は刊本は国書総目録では静嘉,東博,学士院,九大,教大,東大,東北大,東北大狩野,名大皇学,明大,井本,乾々,天理,天理古義堂,無窮神習,礫川,渡辺敏夫,岡山大池田;(国会図書館新城文庫に天保10年写本).日本古典籍総合目録には11~12x16cmの刊本が,茨城県歴史・横浜市大三枝・同鮎澤・金沢図村松・住吉大社御文庫・金光図神徳・津市図稲垣・大阪歴博羽間にもあり.高萩市歴史民族資料館やフランスの某図書館にも保管されているらしいとのこと.また,最近の市場の取引においてさらに2点ほどの存在が知られているので,刊本の伝承は30余点以上,私蔵品などがどの程度存在するかは不明だが,おそらく50点程度,あるいはそれ以上かもしれない.

その画像は当館所蔵品のほか,早稲田大学図書館,大阪市立科学館(下記),ゴールデン佐渡(異版,下記報告書)の各所蔵品の画像がサイトで確認できる.表紙の灰緑青色が薄目と濃目の二種類あるようにも感じるが,単に保存状態の差によるだけかもしれない.

ゴールデン佐渡所蔵の石井夏海Natsumi・文海Bunkai(親子で19世紀前半の佐渡奉行おかかえ絵師,夏海は江戸で蘭学を学び,司馬江漢に師事した.さらに地図の制作については新発田収蔵が彼らに師事したことも知られている)の資料に異板の天象管キ鈔があり,15x19cmとやや大きく,頁ごとの太枠がない.二十八宿の表においても,例えば角や氐など多くの字体が異なる.それ以外,内容は星座盤についても直径11cmも含めて同一.木刷版11頁で「天象管キ鈔」解説は7頁(朱書きあり)とのことでこの部分は構成が異なるのかもしれない.

また,赤水没後に製作された同一内容の版である「天文星象図解」という刊本があるが,これは文政7年藤原武真蔵版とあるが,恐らく後に江戸の菊屋幸三郎の所蔵板として,京都・大坂・江戸の12書肆が刊行したものである.体裁が変更され縦長だが18cmと小本で(星座盤は11cmと同じ),銀河を除く星空は青の印刷となっていて,続く二十八宿の表中にその星座図が書き加えられているという点だけ異なる.北方と南方の七宿も入れ替わったままである.この例としては国立天文台蔵本と早稲田大学図書館蔵本を挙げておく.

さらに,「天文星象図」という作者不明の星図が存在し,渡辺氏によって出版された萱原氏旧蔵の「天文星象図」には長玄珠先生稿?」と題箋に書いてあったらしい.また,「天文星象図鑑」と題された72x72cmの畳まれた京都大学所蔵版(おそらく刊本)については,天の北極を中心に描かれ,内規の外側は28の不等分割の線があり,1度の白黒目盛りで囲まれ,赤道・黄道が二重線で表されていることが共通しているが,星数はより多く色分けされており,黄道上の節気を示す枠付き文字もなく,最外側に二十八宿名と方位が丸で囲まれて記載されている点が異なる.宮島氏は赤水作と考えておられる(下記pp.594-5)が,結局,彫り込まれた字体の差異の有無や題箋の表記の信憑性についての再検討が必要と思われ,後世に「天象管キ鈔」や没後版の「天文星象図解」から発想を得た第三者の製作でないと断定することは出来ないのかも知れない.

国立天文台の「天文星象図解」刊本には折りたたまれた「天文星象図」が添付されているとのことで,下記に掲載します.同サイトには「この図の理解のために『天文星象図解』が書かれたと考えられる」とありますが,すでに述べた理由から同意しかねます.なお,サイズの記載が無いのが残念ですが写真で見る限り,京都大学所蔵版と同一で,本図の解説として「紙三枚を、別々に刷りあげた後に、継いで一枚としている。この図は赤道座標、28宿で、星の位置をあらわしており、星座が赤、黄、黒で色分けされている。中国では石申、甘徳、巫咸三家の星座は色分けされて描かれた。また、渋川春海も『天文成象図』で中国本からの星座、自分の観測した星座と星の色を書き分けたのに倣っているのかもしれない。北極星、北斗七星、昴(すばる)などが赤で示されている」とあり,私見では「天文分野之図」などを基にして制作されているかと考えたのですが,星座の図像が一致しませんでした.

左:天文星象図 刊本 右:天文分野之図(部分;北方を左図に合わせて回転) この彩色では赤道黄道の赤と黄が逆になっています.これほど図形やその位置に差があるとは驚きですね.

*海野一隆,東洋地理学研究・日本篇「長久保赤水のシナ図およびその影響」,2005 p.530

元の文献としては茨城県郷土文化研究会「長久保赤水」S45年,p.56とのこと.

文献:

・KAZUHIKO MIYAJIMA,Japanese Celestial Cartography before the Meiji Period, THE HISTORY OF CARTOGRAPHY, VOL.2,Book2, Cartography in the Traditional East and Southeast Asian Societies:Chapt.14, pp.593-4 THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS,1994

・大阪市立科学館 なにわの科学史のページ 「星座早見盤の世界」4.早見盤余話…江戸時代にも早見盤があった?

・池田雄彦,「江戸時代の科学技術資料(天文編)」p.61 佐渡市教育委員会編集平成20年度佐渡伝統文化研究所年報2号(2009年3月刊)

・千葉市立郷土博物館 天文資料解説集No.3 「東西の天球図」,2002年;p.6-14「東洋の星図」

・同館展覧会図録 「星座の文化史」,1995年5月;pp.55-57「中国の星座の特色」

・「長久保赤水の天文学」2009年4月26日 長久保赤水顕彰会年次総会 川口和彦氏発表もオンラインで拝見しました.渋川春海の「天文成象」について,その異版が赤水の手になるものとお考えのように読めるのですが,該当する図を見ておらず割愛しました.これは「天文星象図」のことでしょうか?

国宝ではありませんが,「国宝の間」の右の壁には東洋文庫が世界に誇る「東方見聞録」の世界最大のコレクション77種が展示されていますが,圧巻は台上右のモリソンの蒐集による1485年アントワープ刊のインキュナブラ(1500年までに活版印刷で製作された書籍のこと)で,ヴェラム(いわゆる羊皮紙)にラテン語で印刷されています.この書物はマルコ・ポーロが13世紀の終わりに獄中で口述したことは有名ですね.

左手に置かれているのが国宝「史記」です.伝説の黄帝から前漢の武帝までの歴史を,漢代BC1世紀頃に書かれたものですが,この平安後期(1145)の写本が高山寺に伝わり,そこから東洋文庫には夏本紀・秦本紀が伝わっているそうです.現在の展示は秦本紀のほうで,全長14mのうち巻尾側10mが広げられていますが,BC221年に中国を統一した秦王「政」が称した諸王を統べる者,始「皇帝」という言葉が登場するのはその終わりだけですね.

これが国宝に指定された所以の一つは,漢文訓読の読み下しにおけるヲコト点という符号の使用が読み仮名・送り仮名とともに中世12世紀の日本語の様態を知る手がかりとなることからだそうです.漢字の周囲にある赤い点々がヲコト点です.

この右手には,私の好きな遠近道印(Ochikochi Douin)作「改撰江戸大絵図」の元禄十四(1701)年版が掛けられています.もともとは明暦の大火後の実測に基づき寛文10(1670)年から同13年に「新板江戸大絵図」「同外絵図」として五枚図として刊行され,一分五間,一間六尺五寸(京間)で1/3250の従来に比べ極めて正確な地図とされていますが,つなぎ合わせるとこの地図の倍のサイズでした.その後,この縮小版として地図の南東の隅に書かれているように一分十間積(づもり)約6500分の一の縮尺で,この「改撰江戸大絵図」が元禄2年以降何回も刊行されましたが,刊行回数については根拠となる資料を見つけられませんでした.

「改撰江戸大絵図」 西が上にくるように描かれているが便宜上北を上に展示 〇が中野犬屋敷 西を上に直して拡大

将軍綱吉の時代,元禄8年中野に16万坪の「犬屋敷」が作られ,宝永6(1709)年死去の後,速やかに取り壊されました.元禄9年版から掲載されているのでこの地図にもそれが犬と共に描かれていますが,私の持っている正徳年間の版ではすでに跡形もありません.犬たちがどこに行ったのか心配です.

「諸国滝廻り」 「下野黒髪山きりふきの滝」とその拡大図 「木曽海道小野ノ瀑布」とその拡大図

その右の壁には,浮世絵の小展示があり,現在は北斎の「諸国滝廻り」8枚が展示されています.といっても,オリジナルは2点で他は複製なのですが,照明も暗めなので違いがお分かりになりますか?

心眼で見れば...木版の線の縁がオリジナルはシャープなのに対し複製印刷はややぼけているのが分かると思います.

展示スペースはさほど広くはありませんが,一点一点その背景にまで思いを馳せながら回ると1時間以上かかるかもしれません.流れている音楽も不思議ですが,「回顧の路」に答えがあります.疲れたら,オリエントホールを右に出て「知恵の小路」からオリエント・カフェで休憩しましょう.小岩井牧場の経営とのことですが,この「岩」は岩崎の岩であることを今回初めて知りました.

完

この「モリソン文庫」の部屋を左に抜けた奥が「ディスカバリールーム」で,展示内容は年3回ほどの企画展になるとのこと.

初回は①「激動の近代東アジア」として,左手の壁にはアヘン戦争関連として有名な「ネメシス号の中国船砲撃」の彩色銅版画42x60cm(色焼けしているようですが照明が暗いのはやむを得ない)が掛けられています.これは英国人ダンカンによるものですが,実際の光景ではなく印象的な想像図でしょう.この他,同戦争をテーマにした「海外新話」や,日本の開国にまつわる展示として「ぺリー久里浜上陸図」や「安政五箇国条約」などがケース展示されていました.

ネメシス号の中国船砲撃 ぺリー久里浜上陸図

さらにその奥には辛亥革命百周年として孫文にまつわる特別展示とエンカウンタービジョンによる「解体新書」の解説と,デジタルブックによる「プチャーチン」「ビゴー風刺画」の展示がありましたがスキップしました.

右手の壁には②「東アジアのキリスト教」として,まずアジア地図の展示があり,初めはオルテリウス版1570/4年刊でしたが,いまはモル版1760年刊になっています.細かいことですが,オルテリウスのアトラスに掲載されたアジア図には二つの版があって,その区別は日本の東の島La Farfanaが,1574-1641年まで刊行された第二版ではFが小文字のfarfanaに変わっていることだけで,そのため本図は第一版であることが分かりますが,刊行年は裏のテキストが何語版で書かれていて,その改行の形態がどうなっているかを見ないと特定は出来ません.それよりも,オルテリウス版と,その約100年後に製作されたモル版とで,日本の表現の違いを比較してみてください.前者では東・北日本が知られていなかったので,武蔵野国から西しか描かれていませんね.

オルテリウス版アジア図1570/4年刊 37x49cm モル版アジア図1760年刊 58x97cm

このほか,1655/9年のブラウ家による「中国新地図帖」が日本地図のところで開かれて展示されています.これは宣教師マルティーニの実地情報に基づき,西欧においては18世紀ダンヴィル図が作成されるまで中国地図の標準版となりました.余談になりますが,同館は地図コレクションも充実しており,オンラインで公開されています.

1655/9年のブラウ版「中国新地図帖」 壁に置かれたマリー・アントワネット旧蔵の「イエズス会士書簡集」

ガラス張りの書棚の中にはかのマリー・アントワネットが旧蔵していた1780年代パリ刊行の「イエズス会士書簡集」26巻本が,壁に配する形で展示されています.赤く染められた革装に金で3つの百合と王冠の紋章を配した豪華な装丁ですね.これらは17世紀末以来の世界各地に出向いたフランス人イエズス会宣教師による各国の事情報告を集大成したものですが,とくに中国については当時フランスが情報において先行していました.

その下段には1686年独刊の「ルター訳聖書」,1600年スペイン語版の「ザヴィエルの生涯」,1583/4年にヴェネチアで刊行された「イエズス会士通信」はフロイスによる本能寺の変前後の日本と中国の情報を伝えるものでした.また,慶長10(1605)年の「サクラメンタ提要」は切支丹版と呼ばれ,長崎で活版印刷された珍品(切支丹版自体が30点ほどしか残っていないらしい)で,日本初の二色刷りでグレゴリオ聖歌が印刷されています.これは今回展示替えで,待望の「ドチリーナ・キリシタン」に変わりました.こちらも文禄元(1592)年天草で刊行された切支丹版で,現存1点の国の重文に指定されています.内容はキリスト教の教義Doctrinaですが,ローマ字読みです!

この奥を抜けると「回顧の路」,不思議な雰囲気です.ここの左端にf770年に法隆寺などに寄進された百万塔とその「百万塔陀羅尼」があります.日本最古の印刷物ですね.木版で二種のお経が刷られていますが,版は一つではないようです.学芸員の方によると銅版という説もあるとのことですが....

さらにすすむと河南省で出土した殷の時代の「甲骨卜辞片」はBC17-11世紀の動物の骨に彫られた象形文字,また建替え時に発掘された縄文土器と江戸の陶磁器のコラボ展示,その行き止まり右が「国宝の間」です.

・・・明日に続く