以前書いたとおり,最近,和本にはまっています.なぜそうなったかというと,天球儀と星図からカルトグラフィー(製図)関連で,何点かのオランダや世界の地図の入手を始めた中で江戸時代の日本地図にも関心を持ったこと,天球儀を買った地図屋さんから中国の古地図を勧められたこと,蘭学と日本の天文学の関連で江戸時代の天文書籍を探し始めたこと,などが挙げられます.長久保赤水という茨城県高萩出身の江戸時代の蘭学者がいるのですが,以上の全てに関係するので,キーワードとして重要です.

コレクションにはまとまりが必要なので,基本的に17~18世紀であることが前提ですが,日本の地図というのは19世紀になって地誌的な正確さを持ってきたという事実もあり,この分野では江戸末期までをテリトリーとしましょう.地図の収集家は比較的沢山いらっしゃると思うので,審美性を選択のひとつの基準に置いたほうがよさそうですが,和本自体はキレイかどうかは別にしてあまり清潔には見えませんね....

そんなことを考えながら,とりあえず最近購入した江戸時代の和物のリストを作り始めました.手始めに以下に一部を掲載してみます.

ところで,前回万年時計で紹介した「あっぱれ!江戸のテクノロジー」のNHKテレビテキストがあるというので入手しました.みてみると,これはびっくり!渋川春海の貞享暦と天球儀,国友一貫斎の反射望遠鏡が載っているではありませんか.当館のコレクションと和洋を別にすればそのままです.

時計の項では江戸の日時計も掲載されているし,渋川のところに掲載されている「天経或問」「天文分野之図」「天文図解」は今回収蔵した品々,最後は伊能忠敬の日本地図とのこと.

7/26が最終回だそうです.再放送も期待したいですが,関心のある方はお見逃しなく.

(1)天文・暦関係で最近購入したもの

・天文分野之図 渋川 春海(1639-1715) 延寳5年(1677)・後印 106×55cm

・〈運気暦術〉天文図解 井口常範 元禄元年(1689) 3冊(5冊の合本) 25cm

・天経或問(序圖・天・地) 游子六(輯)の和刻 西川正休(訓点) 享保15年(1730) 3冊(付録の「大略天学名目鈔」欠) 26cm 松葉軒 跋 (江戸)嵩山房・小林新兵衛 刊

・天象管闚鈔 長久保 赤水 安永3年(1774) 1冊 11×16cm 左々木総四郎(平安・京都)北田清左衛門(浪華)

これは日本初の星座早見盤です.

・日土圭・潮汐時 高井蘭山(晒我)(1762-1838)跋 寛政年間(1790年頃) 下谷・花屋久治郎

これは文字通り,日時計と月の満ち欠けの早見盤です.

・1845~1873年の天保暦:伊勢暦や江戸暦,明治六年の旧暦頒暦もあります.明治5年12月3日が明治6年の1月1日となり,同6年から太陽暦に改暦されたので変更が間に合わなかったためか,市場に出回ったものらしい.

・太陽略暦(明治七年[1874]東京領暦商社)

近いうちに写真付きで公開していきます.

何年振りかで,国立科学博物館(上野本館,以下「科博」)に行きました.渋川春海の天球儀を見に行くのが第一の目的でしたが,先日のNHKのフィフティ・ボイス「博物館編」で,レストランが紹介されていたこと,また6月NHKの直伝・和の極意「あっぱれ!江戸のテクノロジー」(05年4月にNHKスペシャル「万年時計の謎に挑む 江戸時代の天才vs現代の技術者」でも紹介されたようです)で,からくり儀右衛門の万年時計が展示されていると知ったことも手伝って足が向いた次第です.

上野の山で明治10年教育博物館としてスタートした科博は,大正12年の関東大震災により施設・標本のすべてを焼失したそうです.その後,「東京科学博物館」として再出発し,戦後「国立科学博物館」となりました.概要はこちら.

以前来たときに閉館していた旧本館はリニューアルして日本館として2007年4月に公開され,日本の自然と日本人のかかわりについて,楽しみながら学習できる場となりました.この中には全方位映像で地球と生物に関する10分ほどの短編映像が見られるシアター360もあります.地球館のほうは2004年グランドオープン「地球生命史と人間」がテーマだそうで,地上3Fから地下3Fまで,生命の多様性と進化,人智の歴史を扱っているそうです.この中で,べつに特別展・企画展が開催されていますが別料金,入り口も別です.

奥には昔から馴染み深いナガスクジラ,手前にD51 (中上)常設展の入口には人影は見えず. (中下)地球館に回る途中に特別展の列が延々と....その先がレストラン「ムーセイオン」の入り口です.ここは先月リニューアルオープンしたところで,海の生物の骨格標本が望める窓側が人気だそうです.さすがに子供連れの方が多い多い. メニューは「パンダプレート」と「恐竜王国プレート」がおすすめです.

日本館に戻って,1階に上がると昭和初期の再建当時の趣.国指定重要文化財だそうです.(左の写真は上下で合成)

いまは閉ざされている入り口の扉から右手を見ると南翼,「自然を見る技」と題して,天文・地震・時間の観測機器と顕微鏡の間があります.中央に見えるのは1880年イギリスのトロートン社製20cm屈折赤道儀望遠鏡.

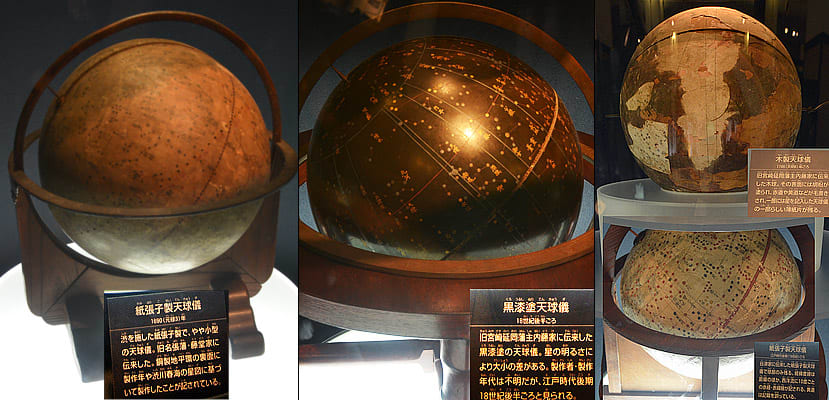

左手の奥に天球儀が並ぶ様は圧巻.手前から3列目の黒い球だけ西洋式の現代の模型

そもそも江戸時代の天文学は正確な暦作りが目的でした.1685年に採用された貞享暦は渋川春海が中国の授時暦を改良したもの.吉宗の改暦の意向により1755年に施行された宝暦暦は,天文方の人材に乏しく西川正休らも加わったが改悪に終わりました.1798年施行の寛政暦は高橋至時の洋学への努力も報われず,彼の息子達(高橋景保・渋川景佑)による1844年の天保暦を待たねばなりませんでしたが,こちらは優れた太陰太陽暦として名高いものです.暦の折帖をみる婦人の浮世絵のパネルも展示されています.

この三つが渋川春海の作品.銅製のものは1673年頃,その後の元禄期以後は紙張子製.1697年作の地球儀と天球儀は国指定重要文化財で,展示品はレプリカです.中国の星座に造詣があればよいのですが,まだまだ勉強中で,むしろ地球儀のほうが面白く,マテオ・リッチの坤輿万国全図を日本では最も早い時期に活用して球体に再現したものですが,i日本の近くには空想の金島・銀島などは描かれてはおらず,羅刹国は女人国としてインドの西北部に描かれている.特徴的なのは南極大陸が大きく張り出してメガラニカ大陸(マゼランにちなむ命名です)として,オーストラリアと一体化していること.

この四点の天球儀は17世紀末から19世紀初めにかけて制作されたと考えられるが,製作者は特定出来ていません.

19世紀の教育用の渾天儀 1699年 渋川春海・昔尹による星図「天文成象図」 1802年 望遠鏡製作者として名高い岩橋善兵衛の天文解説書「平天儀図解」

遠眼鏡 右下の小型のものは実際に除くことが出来る.視野は非常に狭い. この部屋には,このほか,地震計,和時計,顕微鏡などのコレクションが展示されています.

さて,ここをでてから,地下のシアターへ行き,それから日本館を後にして,地球館に戻ります.

地球館の二階には,日本の科学技術の進歩を辿る展示があり,ここに「江戸時代の科学技術」として,まず1851年に制作された田中久重の「万年時計(万年自鳴鐘)」が置かれています.和時計の不定時法に対応する機構としては,二挺てんぷ式と割駒式があるのですが,従来の割駒式は人の手で時間を示す刻字の間隔を季節に応じて変えてゆくのに対し,この時計ではムシ型歯車の組合わせにより完全自動調節をするという画期的なものでした.その後,明治の改暦で定時法になったため普及はしませんでしたが,メカニズムとしては素晴らしいもので,これも5年前に国指定重要文化財に指定されました.頂点には日本地図が描かれ,子午環や赤道環が組み合わされています.田中はいまの東芝の祖だったはず.

「江戸時代の天文観測」のコーナーでは,地球儀・天球儀はオリジナル,ほかの「天文成象図」「星座之図(1613年)」その他は複製でした.

天文の展示を振り返って,江戸期の機器・図書などが重複して日本館・地球館に分れている意味については疑問を感じざるを得ませんでしたが,展示のテーマをどこに置くかなかなか難しいのだろうと思います.また,測量のコーナーがあるのに日本地図の展示がないのは,資料が国立博物館の方に所蔵されているためでしょう.重なる領域の整備・再検討も必要なのかもしれませんね.

そうそう,この階には海底に眠っていたゼロ戦が引き上げられ整備されて展示されていました.このブログにはそぐわないので写真は載せませんが日本の技術力を示す偉大な小型機の歴史遺産というところでしょうか.

地球館3Fから,旧本館(日本館)を望む 地球館3Fの剥製のパノラマ展示から,上野はやっぱりパンダですね.

これだけ楽しませていただいて,常設展の入館料が大人600円なのですから,ありがたいことです.

帰りに振り返ると,クジラの尾腹のアーチの下に半月が見えました.