今日12月22日は冬至

〇一年で一番日の短い日(夜が最も長く=昼が最も短い)

〇今年最後の節気(来年の節気はじめは小寒で、1月6日から1月19日)

〇北半球では太陽が一番低いところで南中する。

〇北極圏では極夜(日中でも薄明か、太陽が沈んだ状態)、南極圏では白夜(真夜中でも薄明か、太陽が沈んでも暗くならない)

ここで大いに脱線する。すべてがwikipediaからの受け売りであることを白状(”はくじょう”であって”びゃくじょう”ではない)する。

「白夜」という表現と読み方

「はくや」と「びゃくや」

「白夜」の読みは本来「はくや」であったが、昭和40年代に『知床旅情』(森繁久彌作詞・作曲)が流行したことによって歌詞にある「びゃくや」という読み方が世間一般に広まり、「びゃくや」の方が一般的な読み方として定着したと推測されている。

なお、『知床旅情』の発表以前に「びゃくや」という読みがまったくなかったわけではなく、1958年の映画広告で“白夜”に「びゃくや」という読みがふられている例が存在する。

『知床旅情』は1960年に森繁久彌が自ら歌って発表した曲であるが、この時には大きなヒットとはならなかった。その後、1970年に加藤登紀子がリリースしてヒットした。

「白」を「びゃく」と読むのは呉音で、「はく」と読むのは(呉音よりも新しく伝わった)漢音である。

呉音「びゃく」は古くから日本語に入った語や仏教用語(「黒白」(こくびゃく)や、「白衣観音」の「びゃくえ」など)に使われるのに対して、より新しい語には漢音「はく」が使われる。

このため、新しい語である「白夜」は「はくや」が「本来の読み方」と考えられる。

国語辞典では、『広辞苑 第6版』(岩波書店)、『日本国語大辞典 第2版』(小学館)で「はくや」を標準見出し語としている。

2000年時点で、NHKは「白夜」という語について「びゃくや」を標準読みとし、場合によって「はくや」と読んでもよい、という基準を示している。

1980年にNHKが行った有識者アンケートにおいて、9割以上の回答者が「白夜」の読み方を「びゃくや」と答えたため、それまで「はくや」しか認めていなかったNHKは「びゃくや」を認容することとなった。(その後、さらに標準読みを改めた)。

NHK放送文化研究所は、「白夜」の「本来の読み方」は「はくや」であるが、「新しい読み方」である「びゃくや」が断然優勢となり「ことばとしての市民権」を得たとしている。

国文学者の池田彌三郎は、『知床旅情』が発表された頃、森繁に「白夜」は「はくや」であると直接苦言を呈して応酬になったといい、のちにエッセイで「歌の流行につれて、とうとう、『白夜』をビャクヤなどと発声したいやなことばが全国的になった。

あれはハクヤである。ビャクという呉音に、文学味芸術味を感じ、正しい言い方を犠牲にしてしまったのである」と批判的に述べている。

また、大正時代に鉱山技師としてシベリアに滞在してこの現象を体験した俳人の山口青邨は1975年のエッセイで「私は最初からはくやと言って来た」「はくでよいのをびゃくと読み、高級になる気がしたのであろう」と記している。

・・・・・・・・

閑話休題、いつものblogに戻す。

冬のダイアモンドの構成員を見ていく。:

アルデバラン(おうし座) ↓

カペラ(ぎょしゃ座) ↓

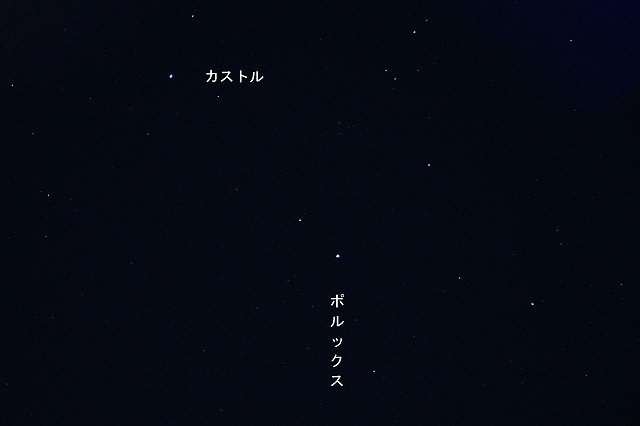

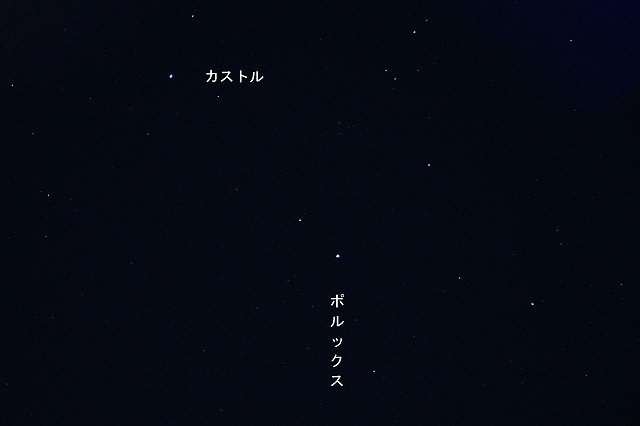

ポルックス(ふたご座) ↓

プロキオン(こいぬ座) ↓

シリウス(おおいぬ座) ↓

この五つの星にオリオン座のリゲルを入れて六つの星を線で結ぶと大まかな六角形となる。

冬のダイアモンド ↓

花梨の実 ↓

最後の一つが熟して落果した。

高砂百合の莢 ↓

日の光に透かされて、それなりに見応えがあった。

〇一年で一番日の短い日(夜が最も長く=昼が最も短い)

〇今年最後の節気(来年の節気はじめは小寒で、1月6日から1月19日)

〇北半球では太陽が一番低いところで南中する。

〇北極圏では極夜(日中でも薄明か、太陽が沈んだ状態)、南極圏では白夜(真夜中でも薄明か、太陽が沈んでも暗くならない)

ここで大いに脱線する。すべてがwikipediaからの受け売りであることを白状(”はくじょう”であって”びゃくじょう”ではない)する。

「白夜」という表現と読み方

「はくや」と「びゃくや」

「白夜」の読みは本来「はくや」であったが、昭和40年代に『知床旅情』(森繁久彌作詞・作曲)が流行したことによって歌詞にある「びゃくや」という読み方が世間一般に広まり、「びゃくや」の方が一般的な読み方として定着したと推測されている。

なお、『知床旅情』の発表以前に「びゃくや」という読みがまったくなかったわけではなく、1958年の映画広告で“白夜”に「びゃくや」という読みがふられている例が存在する。

『知床旅情』は1960年に森繁久彌が自ら歌って発表した曲であるが、この時には大きなヒットとはならなかった。その後、1970年に加藤登紀子がリリースしてヒットした。

「白」を「びゃく」と読むのは呉音で、「はく」と読むのは(呉音よりも新しく伝わった)漢音である。

呉音「びゃく」は古くから日本語に入った語や仏教用語(「黒白」(こくびゃく)や、「白衣観音」の「びゃくえ」など)に使われるのに対して、より新しい語には漢音「はく」が使われる。

このため、新しい語である「白夜」は「はくや」が「本来の読み方」と考えられる。

国語辞典では、『広辞苑 第6版』(岩波書店)、『日本国語大辞典 第2版』(小学館)で「はくや」を標準見出し語としている。

2000年時点で、NHKは「白夜」という語について「びゃくや」を標準読みとし、場合によって「はくや」と読んでもよい、という基準を示している。

1980年にNHKが行った有識者アンケートにおいて、9割以上の回答者が「白夜」の読み方を「びゃくや」と答えたため、それまで「はくや」しか認めていなかったNHKは「びゃくや」を認容することとなった。(その後、さらに標準読みを改めた)。

NHK放送文化研究所は、「白夜」の「本来の読み方」は「はくや」であるが、「新しい読み方」である「びゃくや」が断然優勢となり「ことばとしての市民権」を得たとしている。

国文学者の池田彌三郎は、『知床旅情』が発表された頃、森繁に「白夜」は「はくや」であると直接苦言を呈して応酬になったといい、のちにエッセイで「歌の流行につれて、とうとう、『白夜』をビャクヤなどと発声したいやなことばが全国的になった。

あれはハクヤである。ビャクという呉音に、文学味芸術味を感じ、正しい言い方を犠牲にしてしまったのである」と批判的に述べている。

また、大正時代に鉱山技師としてシベリアに滞在してこの現象を体験した俳人の山口青邨は1975年のエッセイで「私は最初からはくやと言って来た」「はくでよいのをびゃくと読み、高級になる気がしたのであろう」と記している。

・・・・・・・・

閑話休題、いつものblogに戻す。

冬のダイアモンドの構成員を見ていく。:

アルデバラン(おうし座) ↓

カペラ(ぎょしゃ座) ↓

ポルックス(ふたご座) ↓

プロキオン(こいぬ座) ↓

シリウス(おおいぬ座) ↓

この五つの星にオリオン座のリゲルを入れて六つの星を線で結ぶと大まかな六角形となる。

冬のダイアモンド ↓

花梨の実 ↓

最後の一つが熟して落果した。

高砂百合の莢 ↓

日の光に透かされて、それなりに見応えがあった。