2017.12.24(日)仙台藩石母田家・古内家ゆかりの地などの探訪に出かけた。

*

わが近所に、寛文事件(伊達騒動)の現場生き証人であり、その後の処理に重要な役割を果たした古内志摩義如(ふるうちしまよしゆき)の墓所がある。

この墓所の清掃は年2回(7月、12月)ボランティアの方々によってなされている。

12月10日(日)には、24~25名の参加があり、回を重ねるごとにその数は増している。

(古内志摩義如の墓所:仙台市泉区の慈眼寺じげんじ)

※この画像では見えないが右奥に、志摩夫人が建立したとされる観音堂の礎石の一部が残っている。安置されていた観音様については後述。

この時もだが、以前から、わたしも一員となっている町内快適環境づくりボランティアの仲間内でゆかりの地を訪れようとの話がでていた。

2017.12.24(日)にようやく決行となり、総勢5人で出かけてきた。

訪問地は、宮城県加美郡加美町宮崎。

その行程は、順に次のようなもの。

① 仙台藩の知将 濱田伊豆の墓

仙台藩が大崎氏の最後の城『宮崎城』を攻めた際に、城からの鉄砲射撃を受けて38歳で死亡した。遺体は、遺言によって、鎧を付け、立ったまま城の方角を向いて埋められた。血染めの鎧下着は、仙台市博物館に保管されている。

② 曹洞宗蟠龍山 洞雲寺(福現寺跡)

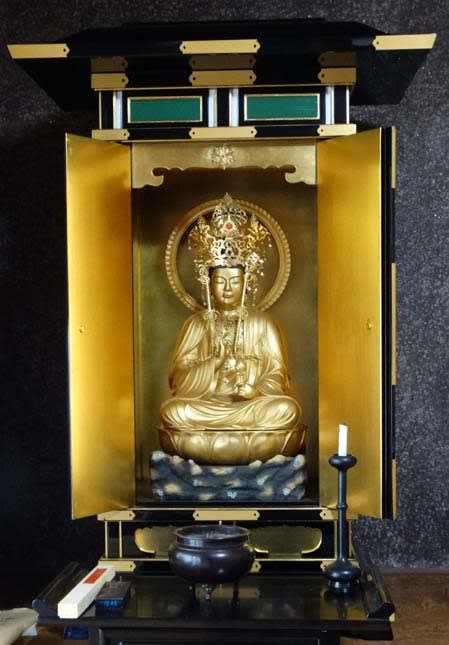

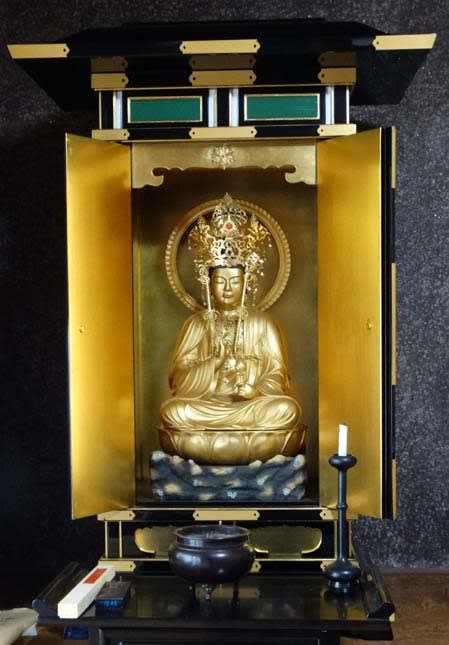

石母田家四代~八代および古内家累代の墓所。古内志摩墓所の慈眼寺(仙台市泉区)にあった観音堂の観音様が、修復されてここ洞雲寺で保管されている。

(洞雲寺:右の枝垂れ桜には「延命桜」とある。宮崎開拓の祖 石母田氏が万治元年 桜の木3本を植えたと伝えられている。樹齢約360年)

(古内家累代の墓)

(石母田家累代の墓)

(修復された観音像)

(同アップ)

(修復前の様子)

③ 宮崎城址・熊野神社

宮崎城:大崎一揆の主力3000余が立て籠もった城。天正19年6月、1万余の伊達政宗軍の猛攻を受け、陥落。城主笠原民部は羽州由利(現在の秋田県)に逃れるも、捕虜となった者、女子供まで600人余が、城の北側の沢で斬首されたという(宮崎町史)。)

熊野神社:源頼朝による藤原氏討伐後は、宮崎や鳴瀬川流域の農民は紀州からの移民が多く、故郷の熊野の神を奉斎しようと分霊を祀った(元応2年 1319年)とされる。祭神:イザナギ尊、イザナミ尊

(熊野神社)

※宮崎城址については、杉林の中にあるため外から眺めて終了。)

(宮崎町史に掲載されている宮崎城推定図)

(加美町宮崎支所にある古内氏ゆかりの松)

④ 食彩市場みやざきどどんこ館

昼食は、『もち御膳』。道の駅風の新施設では、月曜日を除き、毎日営業している。

(どどんこ館)

(もち御膳)

⑤ 切込焼 三浦陶房

こちらには5年ぶりの訪問。

(故三浦征史さんの作品)

(同上)

⑥ 陶芸の里 切込焼記念館

久しぶりに訪れた。

この日、この時間の来館者はわれわれ5人だけ。ゆっくりと鑑賞できた。

⑦ 切込焼棟梁 山下吉蔵夫婦等の墓所

こちらも久しぶり。

(杉木立の中の墓石群)

(山下吉蔵夫婦の墓)

(眼下の『陶芸の里ゆーらんど』。今回は入浴せず。)

(墓石群近くにある岩穴。かつての牢屋跡だというが・・・。上部には、切込地区集会所が建っている。)

(奥行きは4~5mか? 今回は覗いただけで中には入らなかった。)

*

<古内氏>

古内志摩義如の父 伊賀義実は、宮崎の古内氏の祖となっている。

古内氏は、宝暦7年(1748)石母田氏が高清水(現 栗原市高清水)に移封された際に小野田(現 加美町小野田)から宮崎に知行替になり、明治2年釆邑地(さいゆうち:領地や知行所〈ちぎょうしょ〉のこと。)および人民奉還まで120年間の地頭(3,283石余)、永代着座という格式だった。

<石母田氏>

石母田氏の初代 信景は、甲斐源氏武田氏から出て、伊達氏初代 朝宗が奥州合戦の功によって源頼朝から陸奥国伊達郡を拝領したとき、朝宗に従って伊達郡西根郷石母田(現 福島県伊達郡国見町)に入り、石母田氏を名乗ったとされている。伊達家御一家となる。

※奥州合戦:厚樫山(阿津賀志山)に拠点を置いた奥州平泉 藤原泰衡軍勢と鎌倉源頼朝の軍勢の戦い。厚樫山(阿津賀志山)防塁は、国指定史跡。⇒ こちら参照

石母田氏四代 宗頼は寛永5年に栗原郡岩ヶ崎邑に入封し、五代 定頼と続いた。その後、岩ヶ崎には、田村氏、古内氏、茂庭氏が入封している。

六代 永頼が、承応元年(1652)宮崎邑を賜わる。町、城内の区割整理や蝉堤の築構・新田開発に努めた。

(宮崎の歴代邑主。出典:宮崎町史)

*

わが近所に、寛文事件(伊達騒動)の現場生き証人であり、その後の処理に重要な役割を果たした古内志摩義如(ふるうちしまよしゆき)の墓所がある。

この墓所の清掃は年2回(7月、12月)ボランティアの方々によってなされている。

12月10日(日)には、24~25名の参加があり、回を重ねるごとにその数は増している。

(古内志摩義如の墓所:仙台市泉区の慈眼寺じげんじ)

※この画像では見えないが右奥に、志摩夫人が建立したとされる観音堂の礎石の一部が残っている。安置されていた観音様については後述。

この時もだが、以前から、わたしも一員となっている町内快適環境づくりボランティアの仲間内でゆかりの地を訪れようとの話がでていた。

2017.12.24(日)にようやく決行となり、総勢5人で出かけてきた。

訪問地は、宮城県加美郡加美町宮崎。

その行程は、順に次のようなもの。

① 仙台藩の知将 濱田伊豆の墓

仙台藩が大崎氏の最後の城『宮崎城』を攻めた際に、城からの鉄砲射撃を受けて38歳で死亡した。遺体は、遺言によって、鎧を付け、立ったまま城の方角を向いて埋められた。血染めの鎧下着は、仙台市博物館に保管されている。

② 曹洞宗蟠龍山 洞雲寺(福現寺跡)

石母田家四代~八代および古内家累代の墓所。古内志摩墓所の慈眼寺(仙台市泉区)にあった観音堂の観音様が、修復されてここ洞雲寺で保管されている。

(洞雲寺:右の枝垂れ桜には「延命桜」とある。宮崎開拓の祖 石母田氏が万治元年 桜の木3本を植えたと伝えられている。樹齢約360年)

(古内家累代の墓)

(石母田家累代の墓)

(修復された観音像)

(同アップ)

(修復前の様子)

③ 宮崎城址・熊野神社

宮崎城:大崎一揆の主力3000余が立て籠もった城。天正19年6月、1万余の伊達政宗軍の猛攻を受け、陥落。城主笠原民部は羽州由利(現在の秋田県)に逃れるも、捕虜となった者、女子供まで600人余が、城の北側の沢で斬首されたという(宮崎町史)。)

熊野神社:源頼朝による藤原氏討伐後は、宮崎や鳴瀬川流域の農民は紀州からの移民が多く、故郷の熊野の神を奉斎しようと分霊を祀った(元応2年 1319年)とされる。祭神:イザナギ尊、イザナミ尊

(熊野神社)

※宮崎城址については、杉林の中にあるため外から眺めて終了。)

(宮崎町史に掲載されている宮崎城推定図)

(加美町宮崎支所にある古内氏ゆかりの松)

④ 食彩市場みやざきどどんこ館

昼食は、『もち御膳』。道の駅風の新施設では、月曜日を除き、毎日営業している。

(どどんこ館)

(もち御膳)

⑤ 切込焼 三浦陶房

こちらには5年ぶりの訪問。

(故三浦征史さんの作品)

(同上)

⑥ 陶芸の里 切込焼記念館

久しぶりに訪れた。

この日、この時間の来館者はわれわれ5人だけ。ゆっくりと鑑賞できた。

⑦ 切込焼棟梁 山下吉蔵夫婦等の墓所

こちらも久しぶり。

(杉木立の中の墓石群)

(山下吉蔵夫婦の墓)

(眼下の『陶芸の里ゆーらんど』。今回は入浴せず。)

(墓石群近くにある岩穴。かつての牢屋跡だというが・・・。上部には、切込地区集会所が建っている。)

(奥行きは4~5mか? 今回は覗いただけで中には入らなかった。)

*

<古内氏>

古内志摩義如の父 伊賀義実は、宮崎の古内氏の祖となっている。

古内氏は、宝暦7年(1748)石母田氏が高清水(現 栗原市高清水)に移封された際に小野田(現 加美町小野田)から宮崎に知行替になり、明治2年釆邑地(さいゆうち:領地や知行所〈ちぎょうしょ〉のこと。)および人民奉還まで120年間の地頭(3,283石余)、永代着座という格式だった。

<石母田氏>

石母田氏の初代 信景は、甲斐源氏武田氏から出て、伊達氏初代 朝宗が奥州合戦の功によって源頼朝から陸奥国伊達郡を拝領したとき、朝宗に従って伊達郡西根郷石母田(現 福島県伊達郡国見町)に入り、石母田氏を名乗ったとされている。伊達家御一家となる。

※奥州合戦:厚樫山(阿津賀志山)に拠点を置いた奥州平泉 藤原泰衡軍勢と鎌倉源頼朝の軍勢の戦い。厚樫山(阿津賀志山)防塁は、国指定史跡。⇒ こちら参照

石母田氏四代 宗頼は寛永5年に栗原郡岩ヶ崎邑に入封し、五代 定頼と続いた。その後、岩ヶ崎には、田村氏、古内氏、茂庭氏が入封している。

六代 永頼が、承応元年(1652)宮崎邑を賜わる。町、城内の区割整理や蝉堤の築構・新田開発に努めた。

(宮崎の歴代邑主。出典:宮崎町史)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます