今日は、所用のため白石市へ。

せっかくなので『奥の細道』に登場する甲冑堂、さらには馬牛沼まで車を走らせ、見てきた。

*

斎川宿のあった場所は、桜の巨木が立ち並び、花の季節はそれこそ見事な景観を見せてくれるに違いない。

*

「鬼ずるす石」なる変な名前の標柱がある。

これに記されているのは次のようなもの。

“その名のとおり岩倉山はいたるところ岩の露出があり、重なった岩の一つには石臼のように人の力でも簡単にガタガタ揺らすことのできるものがあった。坂上田村麻呂の時代、この付近の岩窟に鬼形の者が住んでいて、人民や旅人をとらえてはこの石臼に引き込んでは引き裂き喰らったという伝説があり、そこで「鬼ずるす石」の名がついたという。

鬼が人を剥いだ沢を人剥沢、あるいは人喰沢と今でも呼んでいる。

この鬼は蝦夷(えみし)征伐のため下向した田村麻呂将軍によって退治されたという。”

*

甲冑堂は、田村神社の境内にある。

▲田村神社

▲甲冑堂

祭神 福島県飯坂大鳥城主佐藤荘司基治公の子 継信 忠信 兄弟の妻、楓、初音の二柱

佐藤継信・忠信兄弟は、治承4年(1180年)奥州にいた義経が挙兵した源頼朝の陣に赴く際、藤原秀衡の命により義経に随行。義経の家臣として平家追討軍に加わった。継信は、屋島の戦いで討ち死。弟の忠信は、頼朝と不和になった義経とその一行が吉野山に逃れたとき、自ら申し出て僧兵と戦い、主従一行を救った。しかしその後、六條堀川の判官館にいるところを攻められ壮絶な自刃を遂げた。

この継信と忠信の妻たちは、2人の息子を失って嘆き悲しむ年老いた義母(乙和御前)を慰めるため、自身の悲しみをこらえて夫の甲冑を身に着け、その雄姿を装ってみせたという。

松尾芭蕉は、『おくの細道』の中で、次のように記している。

“中にも、二人の嫁(よめ)がしるし、まず哀(あわ)れなり。女なれどもかひがひしき名の世に聞こえつるものかなと、袂(たもと)をぬらしぬ。堕涙(だるい)の石碑(せきひ)も遠(とお)きにあらず。”

▲与謝蕪村「奥の細道」山形県美術博物館 (注)田村神社境内の案内板から撮影した。

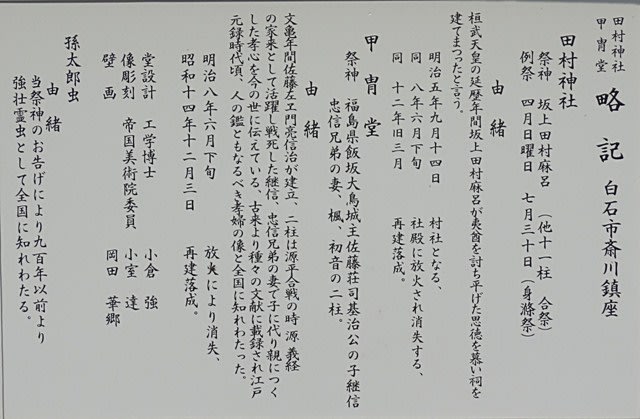

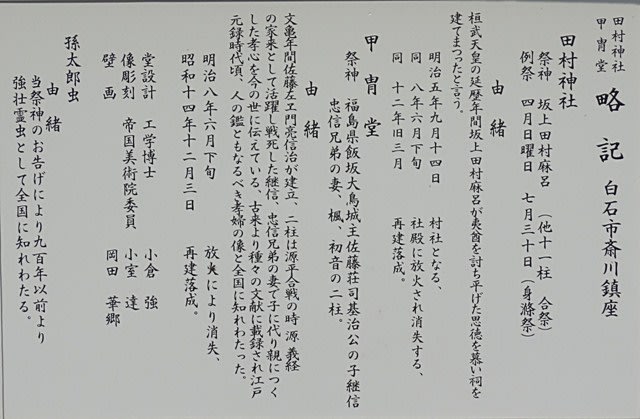

▲田村神社・甲冑堂・孫太郎虫の解説

(参考)

俳聖 松尾芭蕉・みちのくの足跡 ⇒ こちら

*

ところで、ここでまた気になったのは田村神社。

祭神は、坂上田村麻呂(他11柱)。延歴年間坂上田村麻呂が夷酋を討ち平らげた思徳を慕い、祠を建てまつったという。

*

あぶみずり(鐙摺)坂という案内標柱があった。

その脇には、「孫太郎蟲」なる石碑。

八百三十年諱とある。 (注)諱:き、いみな

由緒では、「祭神のお告げで900年以前から強壮霊虫として全国に知れわたる。」とあるが。

いったいどんな虫なのだろうか?

「孫はかわいい」というが、よもやそのことではあるまいな・・・。

どうやら、その虫はヘビトンボというもので、幼虫は古くから子供の疳に効く薬として使われたらしい。

宮城県白石市斎川の特産だった。

▲あぶみずり坂

▲孫太郎蟲碑

*

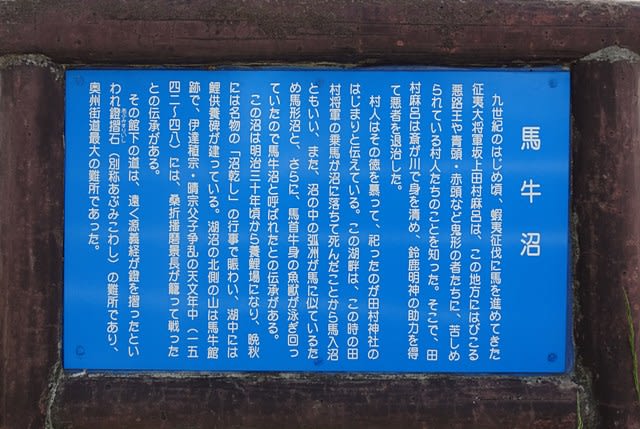

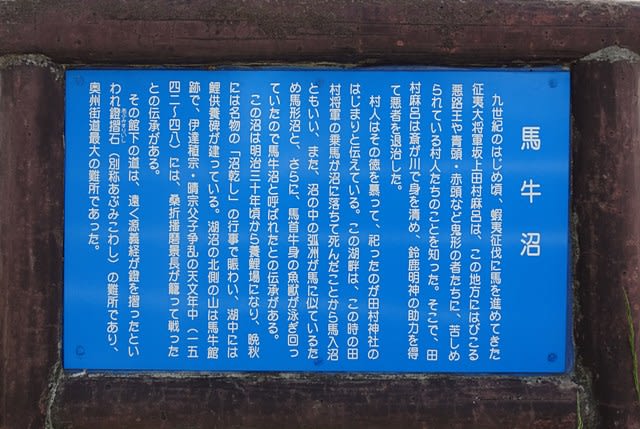

馬牛沼。

坂上田村麻呂が、村人を苦しめている悪路王(あくろおう=阿弖流為(アテルイ))たちを“退治”した際に、将軍の乗る馬が沼に落ちて死んだことから馬入沼ともいい、また沼の中の弧洲が馬に似ているため馬形沼と、さらに馬首牛身の魚獣が泳ぎ回っていたので馬牛沼と呼ばれたという伝説がある。

*

こうしてみると、救世主は坂上田村麻呂であり、蝦夷(えみし)の地はひどい悪政はびこる地であったとなる。

いったいそれはどこから見てのことだったのだろう?

征服者の創る歴史がここまで深く浸透し、被征服地に受け入れられているのはどうしてなのだろうか?

大和朝廷が征伐した西日本、熊襲(くまそ)の地でも同様なのだろうか?

歴史は征服者によって創られるということを、今日は行く先々でさんざん思い知らされてしまった。

(タニウツギの花がやけにきれいに思えた)

せっかくなので『奥の細道』に登場する甲冑堂、さらには馬牛沼まで車を走らせ、見てきた。

*

斎川宿のあった場所は、桜の巨木が立ち並び、花の季節はそれこそ見事な景観を見せてくれるに違いない。

*

「鬼ずるす石」なる変な名前の標柱がある。

これに記されているのは次のようなもの。

“その名のとおり岩倉山はいたるところ岩の露出があり、重なった岩の一つには石臼のように人の力でも簡単にガタガタ揺らすことのできるものがあった。坂上田村麻呂の時代、この付近の岩窟に鬼形の者が住んでいて、人民や旅人をとらえてはこの石臼に引き込んでは引き裂き喰らったという伝説があり、そこで「鬼ずるす石」の名がついたという。

鬼が人を剥いだ沢を人剥沢、あるいは人喰沢と今でも呼んでいる。

この鬼は蝦夷(えみし)征伐のため下向した田村麻呂将軍によって退治されたという。”

*

甲冑堂は、田村神社の境内にある。

▲田村神社

▲甲冑堂

祭神 福島県飯坂大鳥城主佐藤荘司基治公の子 継信 忠信 兄弟の妻、楓、初音の二柱

佐藤継信・忠信兄弟は、治承4年(1180年)奥州にいた義経が挙兵した源頼朝の陣に赴く際、藤原秀衡の命により義経に随行。義経の家臣として平家追討軍に加わった。継信は、屋島の戦いで討ち死。弟の忠信は、頼朝と不和になった義経とその一行が吉野山に逃れたとき、自ら申し出て僧兵と戦い、主従一行を救った。しかしその後、六條堀川の判官館にいるところを攻められ壮絶な自刃を遂げた。

この継信と忠信の妻たちは、2人の息子を失って嘆き悲しむ年老いた義母(乙和御前)を慰めるため、自身の悲しみをこらえて夫の甲冑を身に着け、その雄姿を装ってみせたという。

松尾芭蕉は、『おくの細道』の中で、次のように記している。

“中にも、二人の嫁(よめ)がしるし、まず哀(あわ)れなり。女なれどもかひがひしき名の世に聞こえつるものかなと、袂(たもと)をぬらしぬ。堕涙(だるい)の石碑(せきひ)も遠(とお)きにあらず。”

▲与謝蕪村「奥の細道」山形県美術博物館 (注)田村神社境内の案内板から撮影した。

▲田村神社・甲冑堂・孫太郎虫の解説

(参考)

俳聖 松尾芭蕉・みちのくの足跡 ⇒ こちら

*

ところで、ここでまた気になったのは田村神社。

祭神は、坂上田村麻呂(他11柱)。延歴年間坂上田村麻呂が夷酋を討ち平らげた思徳を慕い、祠を建てまつったという。

*

あぶみずり(鐙摺)坂という案内標柱があった。

その脇には、「孫太郎蟲」なる石碑。

八百三十年諱とある。 (注)諱:き、いみな

由緒では、「祭神のお告げで900年以前から強壮霊虫として全国に知れわたる。」とあるが。

いったいどんな虫なのだろうか?

「孫はかわいい」というが、よもやそのことではあるまいな・・・。

どうやら、その虫はヘビトンボというもので、幼虫は古くから子供の疳に効く薬として使われたらしい。

宮城県白石市斎川の特産だった。

▲あぶみずり坂

▲孫太郎蟲碑

*

馬牛沼。

坂上田村麻呂が、村人を苦しめている悪路王(あくろおう=阿弖流為(アテルイ))たちを“退治”した際に、将軍の乗る馬が沼に落ちて死んだことから馬入沼ともいい、また沼の中の弧洲が馬に似ているため馬形沼と、さらに馬首牛身の魚獣が泳ぎ回っていたので馬牛沼と呼ばれたという伝説がある。

*

こうしてみると、救世主は坂上田村麻呂であり、蝦夷(えみし)の地はひどい悪政はびこる地であったとなる。

いったいそれはどこから見てのことだったのだろう?

征服者の創る歴史がここまで深く浸透し、被征服地に受け入れられているのはどうしてなのだろうか?

大和朝廷が征伐した西日本、熊襲(くまそ)の地でも同様なのだろうか?

歴史は征服者によって創られるということを、今日は行く先々でさんざん思い知らされてしまった。

(タニウツギの花がやけにきれいに思えた)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます