2022.11.02(水)に神奈川県藤沢市と鎌倉市の源義経ゆかりの地と江の島、鶴岡八幡宮を訪れてきた。

これらの地は、東京に転居してからずっと行こうと思っていた所。

現在の我が家からそう遠い所でもないから、その気になればすぐにでも出かけることができたはずなのだが、山行や運河めぐりなどを優先していたので、後回しにしてきた。

先ずは、小田急江ノ島線藤沢本町駅で降りて伝源義経首洗井戸へ。

ー1189(文治5)年、源義経(1159~89)は身を寄せていた奥州平泉で、源頼朝の要求により朝廷から出された義経追討の命令を受けた藤原泰衡の急襲にあって自刃して果てた。

その首級は、酒浸け(他説では塩漬)で夏の盛りにひと月ほどかけて鎌倉に移送された。

(通常であれば10日ほどで届くところを、わざと時間をかけて運んだか? かなりひどい状態になっていたのではないか?)

そして頼朝の命を受けた和田義盛・梶原景時による首実検が行われ、その後浜に打ち捨てられたという。

(頼朝は自分の目で確認していない。怪しいところがあれば即刻海に捨てろと指示している。

この「怪しいところ」とは「偽首だったら」ということを意味し、これが本物の義経が生き延びて北行するという伝説などにつながっていく。)ー

浜に捨てられた義経の首は、境川、白旗川を遡行して漂着し、この井戸で洗い清められたという伝説が残されている。

また近くには、武蔵坊弁慶の首塚もある。

(伝義経首洗井戸)

(上画像右側の立て札) (注)朱線は、わたしが付記した。

(源義経首塚)

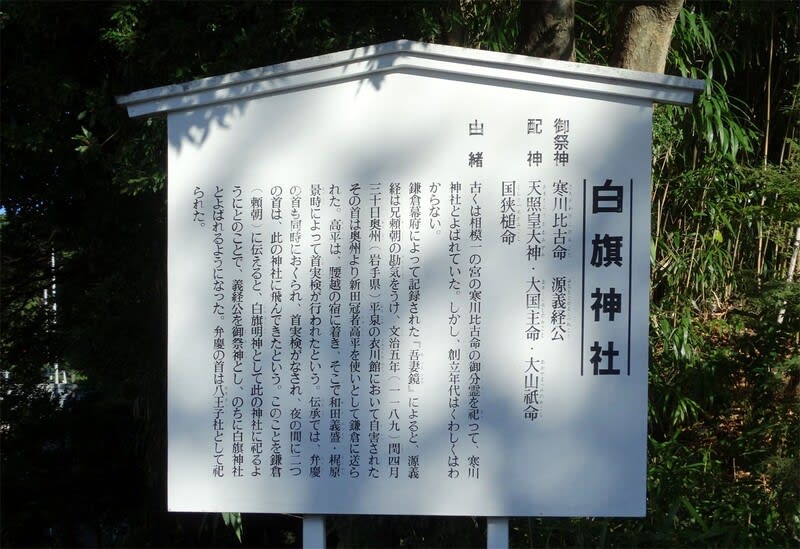

次に、首塚近くにある白旗神社に移動。

白旗神社の主祭神は、源義経。

1999(平成11)年6月13日に御首と御骸とを合祀する鎮霊祭が斎行されている。

ー奥州平泉の衣川館で非業の最後を遂げた義経の御首は鎌倉に移送。

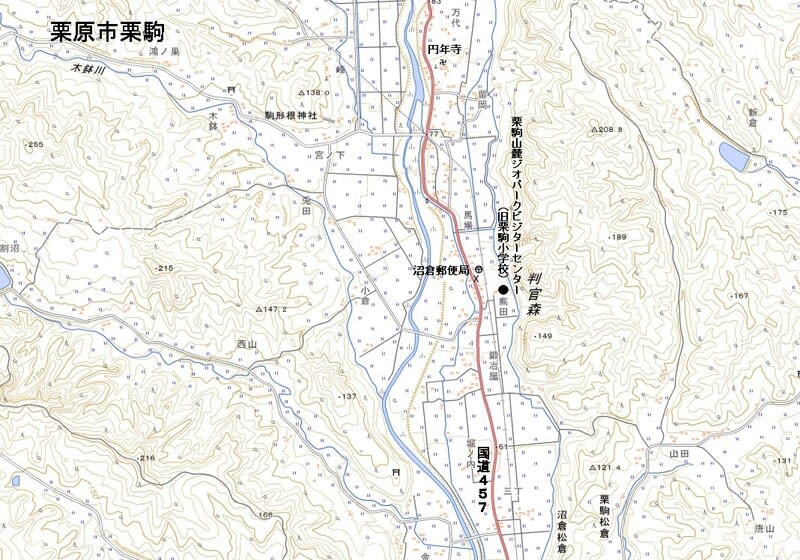

御骸(胴体)は、義経ゆかりの沼倉小次郎高次によって、宮城県栗原郡栗駒町(現栗原市栗駒)の判官森に埋葬されたという。

この御首と御骸とが離れ離れになっていることを悲しみ、御骸の墓地の土も運ばれ合祀が斎行。

また、この合祀の発起者のわが知人は、合祀された御霊土を笈に背負い、約400㎞の距離を徒歩で栗駒の判官森まで戻っている。ー

(白旗神社)

(源義経と武蔵坊弁慶の像)

(画像右手の石碑は、左から順に三笠山大神、御嶽大神、八海山大神。)

(上画像の立て札)

(画像中央の立て札に注目)

(朱線はわたしが付記。)

(源義経鎮霊碑)

(義経公鎮霊祭:6月13日は鎌倉で首実検が行われた日)

(白旗神社本殿)

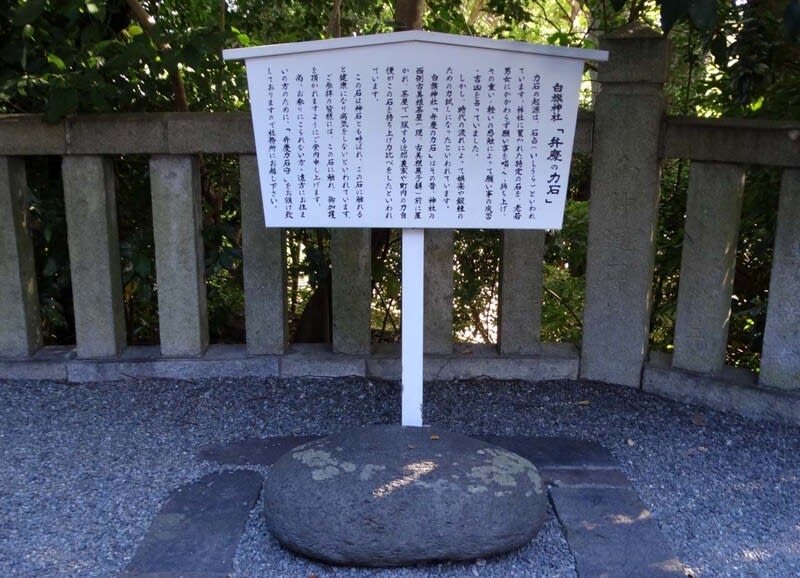

(弁慶の力石)

次の画像は、御骸が埋葬された判官森の地の様子。

(画像は全て2012.12.24撮影)

判官森は、わたしが通学した栗駒小学校の裏山。

級友とともに授業をサボり、時々「山学校」と称して小屋などを作って遊んでいた所でもある。

(栗駒小学校は、現在『栗駒山麓ジオパークビジターセンター』(2019.04.01オープン)となっている。)

(判官森の源義経公墓所)

(弁慶森への道)

(弁慶森)

(弁慶森からの眺望)

(判官森の位置図)

(白旗神社の大きなフジ棚)

(フジ棚わきの芭蕉句碑)

草臥(くだびれ)て宿かる比(ここ)や藤の花 文化二(1805)年建立

次に、小田急片瀬江ノ島駅に移動し、江の島を歩いた。

(片瀬江ノ島駅)

(駅の水槽で泳ぐクラゲ)

(江の島弁天橋から望む富士山のアップ)

(江島神社への大鳥居)

(参道の木の上で鳴くリス)

(八坂神社では無病息災を祈願する「茅の輪くぐり」をさせていただいた。)

(江の島大師(高野山真言宗)の彼方に富士山を望む。)

(江の島シーキャンドル(展望灯台))

(ツワブキ)

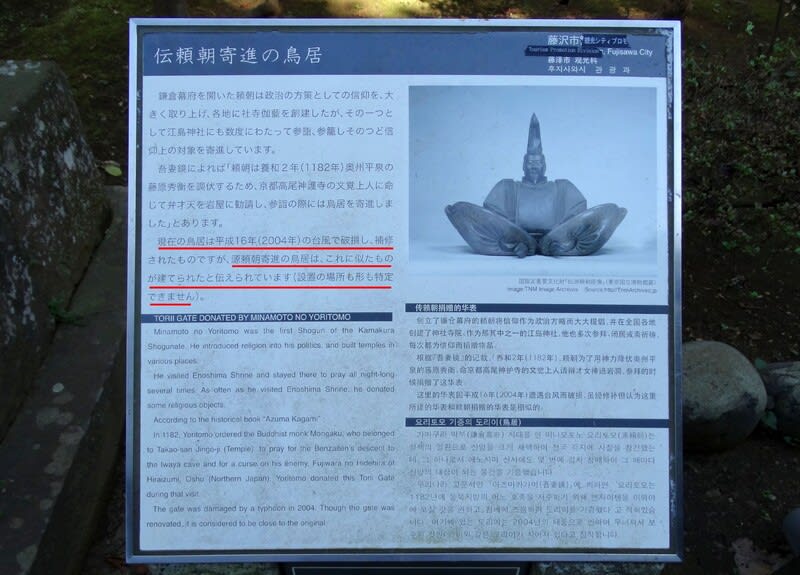

(伝源頼朝寄進の鳥居)

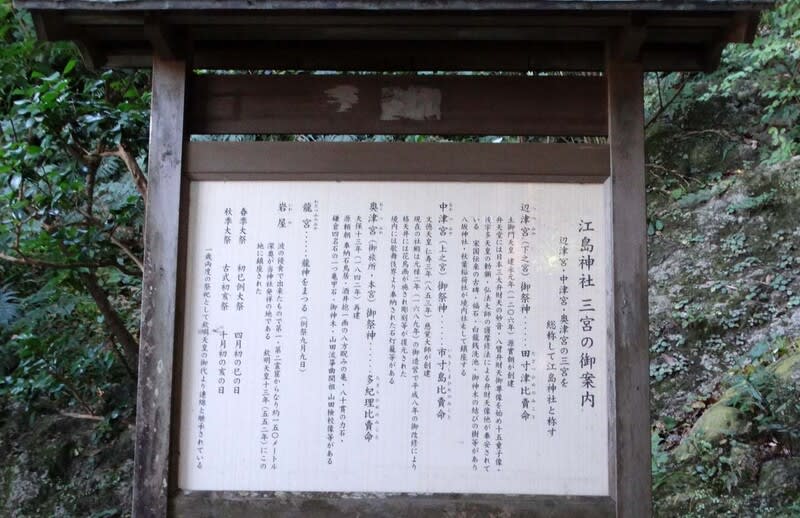

(鳥居の案内板)

この2つの案内には微妙でかつ大きな違いがある。

”じっくり見る”ことの大事さに気づかされた。

次の画像の朱線部に注目。

(朱線はわたしが付記。)

江の島岩屋に向かう。

(岩屋への道)

(稚児ヶ淵)

(与謝野晶子歌碑のある岩屋入口の大空間)

沖つ風 吹けばまたゝく 蝋の灯に 志づく散るなり 江の島の洞 与謝野晶子

それにしても、江ノ島、江の島、江島(神社)と表記が違い、ややこしい。

島内でボリュームたっぷりの『しらすづくし御前』を食べ、腹ごなしを兼ねて約1.8㎞離れた腰越まで歩いた。

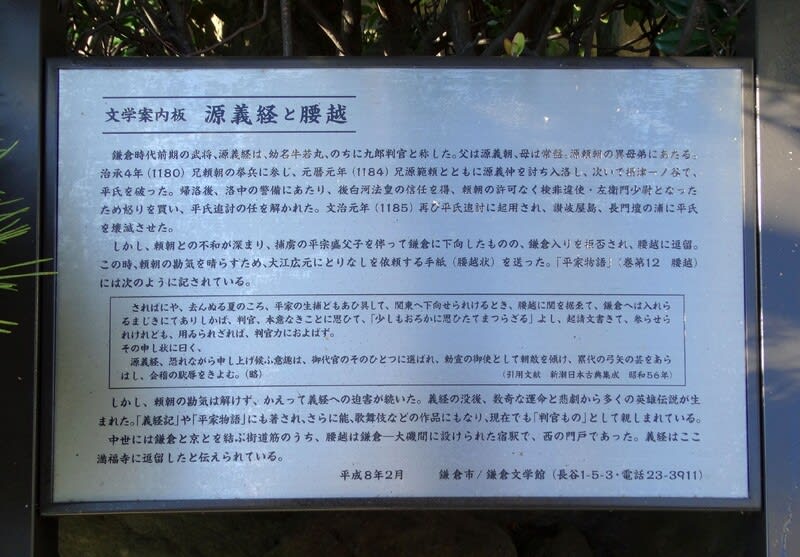

腰越の満福寺は、義経が腰越状を書いた寺として知られる真言宗のお寺。

(なお、腰越は義経の首実検がなされた地でもある。)

(江ノ電の線路がすぐ前にある満福寺)

(中央は青年大師像)

次に、江ノ電腰越駅から鎌倉駅に移動。

(稲村ヶ崎は、心残りながらも次回の楽しみとし、行くのを省いた。)

若宮大路を歩いて鶴岡八幡宮に参拝。

平日にも関わらず鎌倉駅から先はたくさんの人出だった。

これがシーズンの休・祝日だったらどんな状況になるのだろうか?

とにかくお参りさせていただいた。

(若宮大路)

(鶴岡八幡宮)

(もう月が見える。)

(月をアップで)

帰路は、鎌倉駅まで戻り、JR横須賀線、東急東横線、東急大井町線と乗り継ぐ。

秋晴れの下での充実の一日だった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます