昨晩、日帰りで行ける範囲のブラオイラ候補先で岐阜県関ケ原と滋賀県の近江八幡の二か所で悩みました。

西から崩れる天気予報と、近江八幡の水郷は暑い夏が似合うと思ったので今回は関ケ原付近としたのです。

その関ケ原といえば1600年の徳川家康 石田三成の天下分け目の戦いの地でありますが、

石田三成の天下分け目の戦いの地でありますが、

その900年以上も前の672年に起きた古代史上最大の内乱である「壬申の乱」の戦場の地でもあります。

「壬申の乱」

672年、天智天皇の弟大海人皇子(おおあまのおうじ)と天皇の長子大友皇子が皇位継承をめぐって起こした一か月に及ぶ内乱。大友皇子は敗北して自殺し、大海人皇子は即位して天武天皇となった。

関ケ原にある美濃の不破関周辺において激戦がありました。

関ケ原にある不破関は古代の三関のひとつで伊勢の鈴鹿 (すずか) 、美濃の不破 (ふわ) 、越前の愛発 (あらち)がありました。

発掘調査により不破関は大きな関所だったことがわかってきました。

ちなみに関東とか関西とか呼んでいるのは、この不破関より東か西で区別していました。

今回はカミさんと息子も加えて三人で出発しました。

北陸自動車道を南下して、米原ICで下ります。

国道21号線を東へ進み、滋賀県から岐阜県に入ったところにあるのが、なんの変哲もない緩やかな坂道。

旧中山道でもあるここは面白い言い伝えのある場所なのです。

車帰しの坂、この案内板が面白い。「粋狂な人もいたものです・・・」とはじまる。

なんとなくわかるその良さ加減、そう新しい建屋だと面白くないんだな、オイラも粋狂人かな・・・

ちなみに、後に寄る野上行宮跡の付近にあった崩れかけた小屋が、まさにこの荒れ果てた建屋のイメージでした。

これのボロひさし下から見上げる月が、面白いと思ったのでしょうね、

不破関資料館です。以前にも来たことがありまして今回で2回目。

まずは見学して壬申の乱について復習して、

おっ、

この周辺を散策しようと思っています。

さてその散策ですが、

晴れてるけど気温が低く寒かったので、カミさんは最初から車で待機、息子も途中で退散しました。

(ふん、いくじなし、そんなんじゃ立派なブラオイラーになれないぞ!なんのこっちゃ )

)

まずは西へ歩きます。(まさに関西方面へ)

このあたりに西城門跡がありました。

CGでの位置的にはこのあたり、

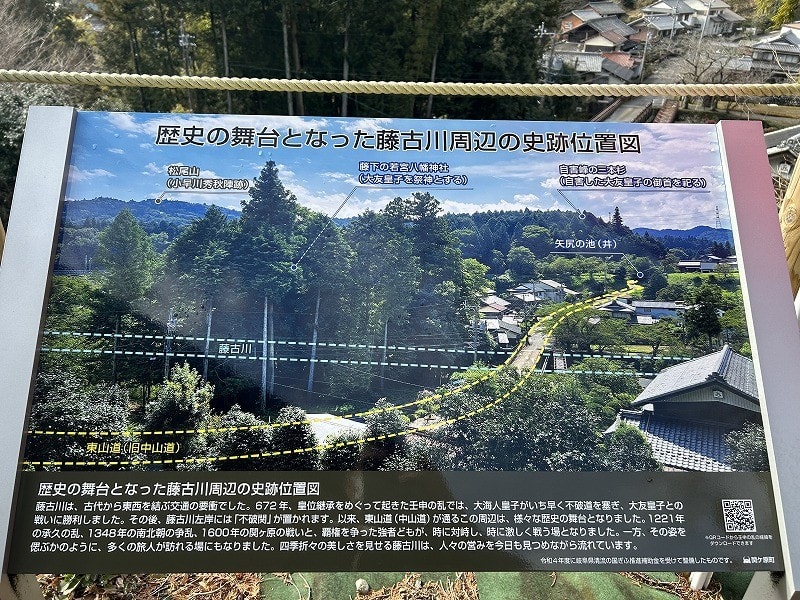

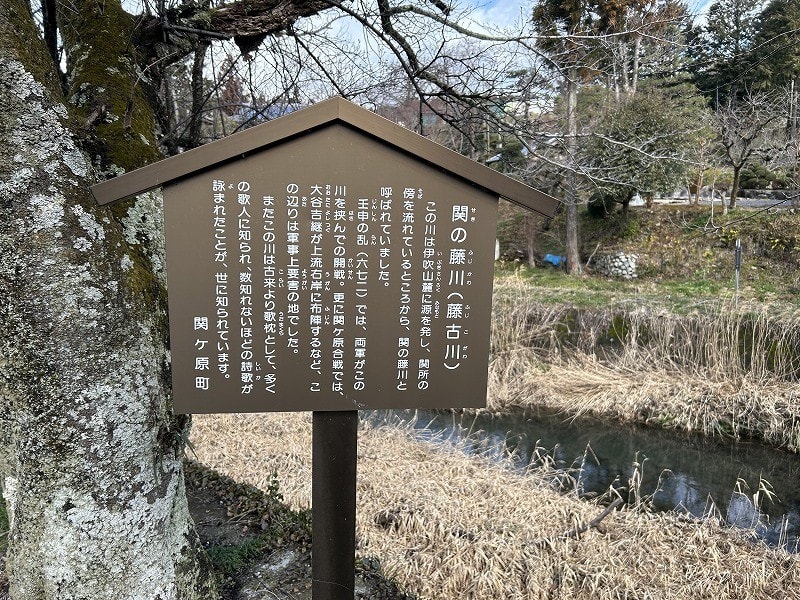

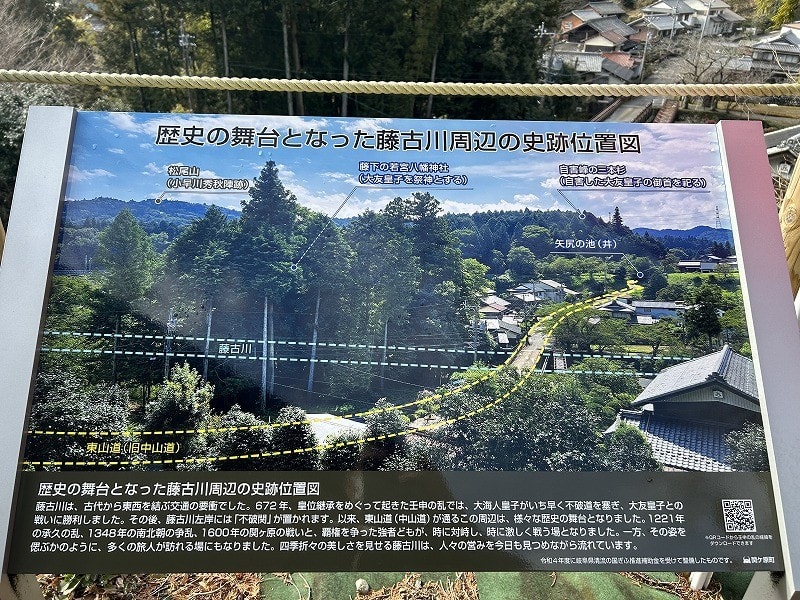

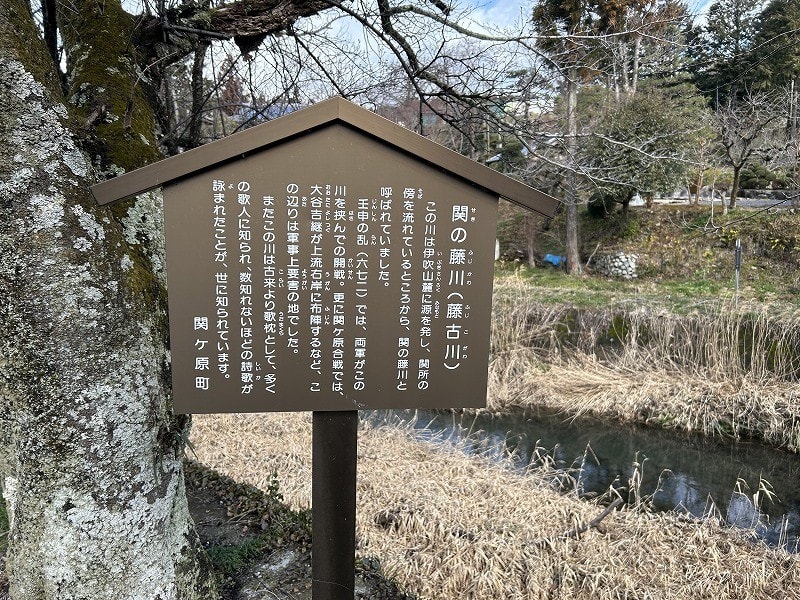

そして、この小さい川が歴史的に重要な川、関の藤川(藤古川)です。

この川を挟んで東側に大海人軍、西側に大友軍が陣取り、激戦を繰り広げました。

フムフム、古来より歌枕の地で多くの歌人に詠まれたとか。

ちなみに、どんな歌があるかというと、

・美濃の国 関の藤川絶えずして 君に仕えんよろず代まで(古今集)

・我ことも君に仕えんためならで渡らましやせきの藤川(阿仏尼)

・神代より道ある国につかへける契りもたえぬ関の藤川(九条道家)

・吹出でて風はいぶきの山の端にさそひて出づる関の藤川(西行)

不破関資料館でもらった周辺マップを手にして進みます。

矢尻の池です。

大友皇子の兵士が水を求めて矢尻で掘ったと伝えられています。

さらに進むと看板があり、

こんなところを歩きます。

道路脇を少し進んで、

左手の階段を上ると、

三本の杉が生えているここが、

自害峯の三本杉であります。乱に敗れた大友皇子の頭が眠ると言い伝えられ弘文天皇御陵候補地とされてます。

※大友皇子は1200年も後の明治になって漢風諡号の弘文天皇(第39代)が贈られるが実際に即位されたかは定かではありません。

これより一旦戻り、次は関東方面を歩きます。

はい、不破関跡です。

古代の三関のうち、場所が特定されているのは不破関だけで、愛発関も鈴鹿関も正確な場所が特定されていません。

さらに東へ、

ここも重要な場所への入口なのだが、

なんと、一般のお宅の敷地へ、

ここ行くんかい!

だいじょうび?

しかも、ここでカミさんからのLINE電話がはいる

「まだ~おそ~い」

「あと15分、いや10分」

よそ様のお宅敷地内で電話なんぞしてると完全に不審者やんけ

看板に従うだけ、

あれだあれ、

兜掛石です。

大海人皇子が兜を外してかけた石とされています。

近くにくつを脱いだ時に足をかけた沓脱石もあるそうですがオイラはわかりませんでした。

通りに戻り、さらに東へ行くと、

東城門跡の場所です。

CGだとここになりますね。

これより南に向かって、

南限の土塁跡です。

ここですな。

それにしても大きな関所だったということがわかります。

古代のものって何かと大きかったりする、官道とか。

梅ですかね、春は近いかな。

これで車に向かいます。

ここは関ケ原の戦いの地でもあるので、途中で福島正則陣跡とかありましたが、

今回は壬申の乱がテーマですので、そちらには寄りませんでした。

車に乗って東へ、桃配山を過ぎて、右手の細い道を右折(あまりに細いので、一回通り過ぎました )

)

ここです。

進みます。

で、この粋狂好みの小屋を横目に・・・

あそこへ行きます。

野上行宮跡。石垣もありますね。

大海人皇子が本営とした場所です。

ちなみに行宮(あんぐう)という意味はウィキによると、

行宮(あんぐう(かりみや))とは、皇帝もしくは天皇の、行幸時あるいは、政変などの理由で御所を失陥しているなどといった場合、一時的な宮殿として建設あるいは使用された施設の事を言われる。他に行在所(あんざいしょ)、御座所(ござしょ)、頓宮(とんぐう)とも。

とあるので、この地は重要な意味を持つ場所でもあると思います。

壬申の乱・・・、

大友皇子(第39代弘文天皇)に対しての大海人皇子(第40代天武天皇)による反乱という日本天皇史における極めて異常な出来事であり、その関連する地を歩いて巡れたのはよかったと思います。

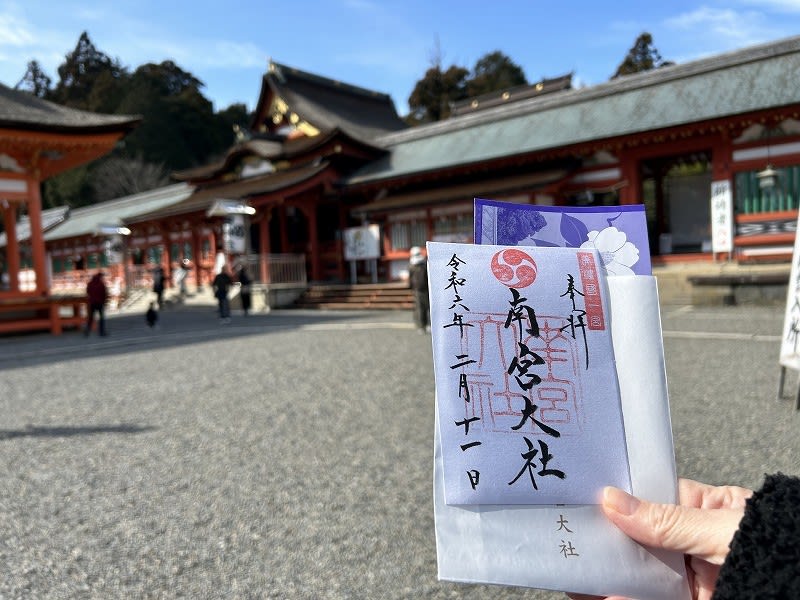

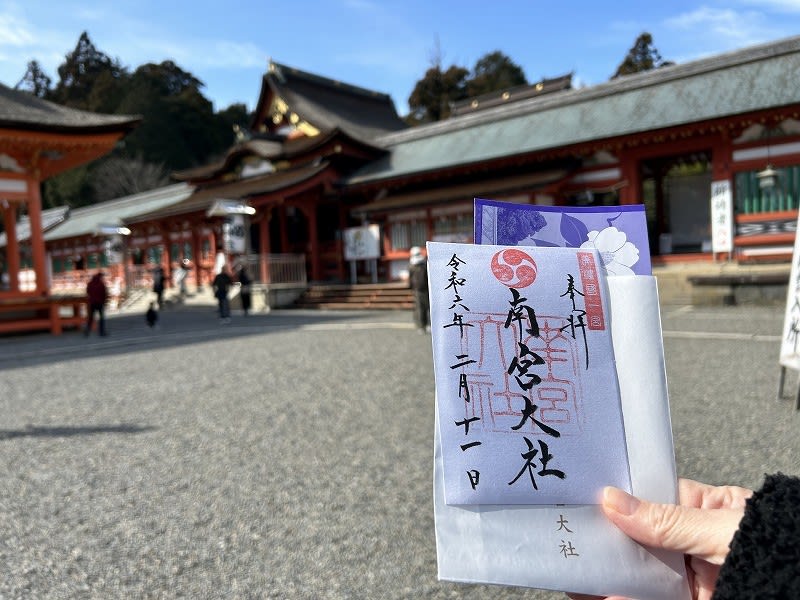

このあとは、美濃国一之宮である南宮大社へ、

赤が映えます。

ゲッツ!

へぇ~瓦塚とは珍しい。

いいね。

お昼は、大社の前にあったこのお店で、

美味しゅうございました。

---------------------------------------------------------------------------------

このあと大垣市まで行って、松尾芭蕉奥の細道結びの地まで行きましたが、それについては別記事にて・・・、

---------------------------------------------------------------------------------

帰路は、また米原ICまで戻るのだが、気になるあの場所を一応寄ってみた。

美濃国と近江国の境である、

有名な溝。

こんなんしちゃうよね~

どうしてここを国境としたんだろう。

・・・と、解決できようのない疑問を抱き、高速にのって帰路につく。

途中、夕暮れ時に杉津PAより敦賀湾を望む。

いい一日でした。

西から崩れる天気予報と、近江八幡の水郷は暑い夏が似合うと思ったので今回は関ケ原付近としたのです。

その関ケ原といえば1600年の徳川家康

石田三成の天下分け目の戦いの地でありますが、

石田三成の天下分け目の戦いの地でありますが、その900年以上も前の672年に起きた古代史上最大の内乱である「壬申の乱」の戦場の地でもあります。

「壬申の乱」

672年、天智天皇の弟大海人皇子(おおあまのおうじ)と天皇の長子大友皇子が皇位継承をめぐって起こした一か月に及ぶ内乱。大友皇子は敗北して自殺し、大海人皇子は即位して天武天皇となった。

関ケ原にある美濃の不破関周辺において激戦がありました。

関ケ原にある不破関は古代の三関のひとつで伊勢の鈴鹿 (すずか) 、美濃の不破 (ふわ) 、越前の愛発 (あらち)がありました。

発掘調査により不破関は大きな関所だったことがわかってきました。

ちなみに関東とか関西とか呼んでいるのは、この不破関より東か西で区別していました。

今回はカミさんと息子も加えて三人で出発しました。

北陸自動車道を南下して、米原ICで下ります。

国道21号線を東へ進み、滋賀県から岐阜県に入ったところにあるのが、なんの変哲もない緩やかな坂道。

旧中山道でもあるここは面白い言い伝えのある場所なのです。

車帰しの坂、この案内板が面白い。「粋狂な人もいたものです・・・」とはじまる。

なんとなくわかるその良さ加減、そう新しい建屋だと面白くないんだな、オイラも粋狂人かな・・・

ちなみに、後に寄る野上行宮跡の付近にあった崩れかけた小屋が、まさにこの荒れ果てた建屋のイメージでした。

これのボロひさし下から見上げる月が、面白いと思ったのでしょうね、

不破関資料館です。以前にも来たことがありまして今回で2回目。

まずは見学して壬申の乱について復習して、

おっ、

この周辺を散策しようと思っています。

さてその散策ですが、

晴れてるけど気温が低く寒かったので、カミさんは最初から車で待機、息子も途中で退散しました。

(ふん、いくじなし、そんなんじゃ立派なブラオイラーになれないぞ!なんのこっちゃ

)

)

まずは西へ歩きます。(まさに関西方面へ)

このあたりに西城門跡がありました。

CGでの位置的にはこのあたり、

そして、この小さい川が歴史的に重要な川、関の藤川(藤古川)です。

この川を挟んで東側に大海人軍、西側に大友軍が陣取り、激戦を繰り広げました。

フムフム、古来より歌枕の地で多くの歌人に詠まれたとか。

ちなみに、どんな歌があるかというと、

・美濃の国 関の藤川絶えずして 君に仕えんよろず代まで(古今集)

・我ことも君に仕えんためならで渡らましやせきの藤川(阿仏尼)

・神代より道ある国につかへける契りもたえぬ関の藤川(九条道家)

・吹出でて風はいぶきの山の端にさそひて出づる関の藤川(西行)

不破関資料館でもらった周辺マップを手にして進みます。

矢尻の池です。

大友皇子の兵士が水を求めて矢尻で掘ったと伝えられています。

さらに進むと看板があり、

こんなところを歩きます。

道路脇を少し進んで、

左手の階段を上ると、

三本の杉が生えているここが、

自害峯の三本杉であります。乱に敗れた大友皇子の頭が眠ると言い伝えられ弘文天皇御陵候補地とされてます。

※大友皇子は1200年も後の明治になって漢風諡号の弘文天皇(第39代)が贈られるが実際に即位されたかは定かではありません。

これより一旦戻り、次は関東方面を歩きます。

はい、不破関跡です。

古代の三関のうち、場所が特定されているのは不破関だけで、愛発関も鈴鹿関も正確な場所が特定されていません。

さらに東へ、

ここも重要な場所への入口なのだが、

なんと、一般のお宅の敷地へ、

ここ行くんかい!

だいじょうび?

しかも、ここでカミさんからのLINE電話がはいる

「まだ~おそ~い」

「あと15分、いや10分」

よそ様のお宅敷地内で電話なんぞしてると完全に不審者やんけ

看板に従うだけ、

あれだあれ、

兜掛石です。

大海人皇子が兜を外してかけた石とされています。

近くにくつを脱いだ時に足をかけた沓脱石もあるそうですがオイラはわかりませんでした。

通りに戻り、さらに東へ行くと、

東城門跡の場所です。

CGだとここになりますね。

これより南に向かって、

南限の土塁跡です。

ここですな。

それにしても大きな関所だったということがわかります。

古代のものって何かと大きかったりする、官道とか。

梅ですかね、春は近いかな。

これで車に向かいます。

ここは関ケ原の戦いの地でもあるので、途中で福島正則陣跡とかありましたが、

今回は壬申の乱がテーマですので、そちらには寄りませんでした。

車に乗って東へ、桃配山を過ぎて、右手の細い道を右折(あまりに細いので、一回通り過ぎました

)

)

ここです。

進みます。

で、この粋狂好みの小屋を横目に・・・

あそこへ行きます。

野上行宮跡。石垣もありますね。

大海人皇子が本営とした場所です。

ちなみに行宮(あんぐう)という意味はウィキによると、

行宮(あんぐう(かりみや))とは、皇帝もしくは天皇の、行幸時あるいは、政変などの理由で御所を失陥しているなどといった場合、一時的な宮殿として建設あるいは使用された施設の事を言われる。他に行在所(あんざいしょ)、御座所(ござしょ)、頓宮(とんぐう)とも。

とあるので、この地は重要な意味を持つ場所でもあると思います。

壬申の乱・・・、

大友皇子(第39代弘文天皇)に対しての大海人皇子(第40代天武天皇)による反乱という日本天皇史における極めて異常な出来事であり、その関連する地を歩いて巡れたのはよかったと思います。

このあとは、美濃国一之宮である南宮大社へ、

赤が映えます。

ゲッツ!

へぇ~瓦塚とは珍しい。

いいね。

お昼は、大社の前にあったこのお店で、

美味しゅうございました。

---------------------------------------------------------------------------------

このあと大垣市まで行って、松尾芭蕉奥の細道結びの地まで行きましたが、それについては別記事にて・・・、

---------------------------------------------------------------------------------

帰路は、また米原ICまで戻るのだが、気になるあの場所を一応寄ってみた。

美濃国と近江国の境である、

有名な溝。

こんなんしちゃうよね~

どうしてここを国境としたんだろう。

・・・と、解決できようのない疑問を抱き、高速にのって帰路につく。

途中、夕暮れ時に杉津PAより敦賀湾を望む。

いい一日でした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます