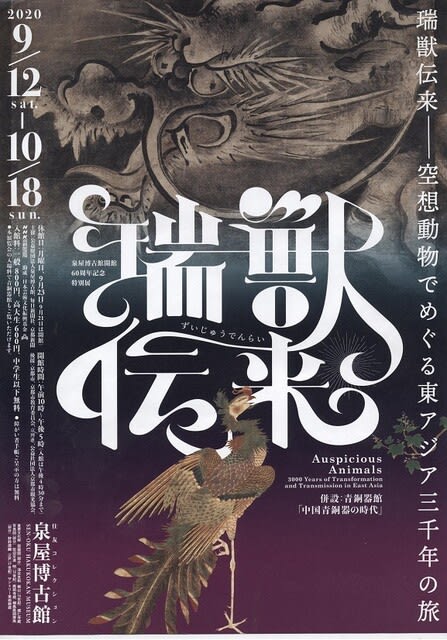

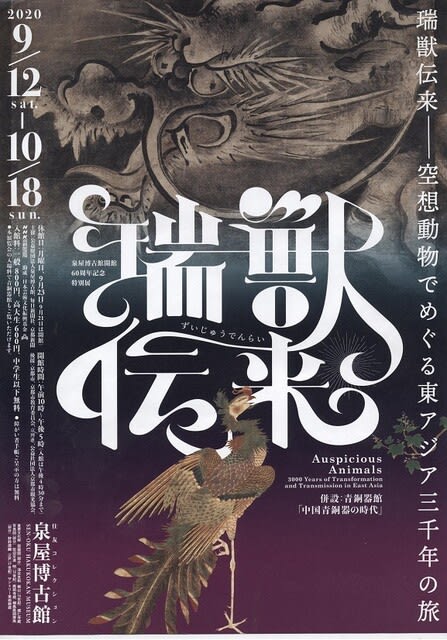

既に終了したが、泉屋博古館の「瑞獣伝来」展は面白かった。

行ったのが閉幕前日だといういつものパターンなので、この感想も当然ながら例によって例のごとくの出だしなのである。

まあわたし本人の記憶と記録の為に、というのが第一義だからよいか。

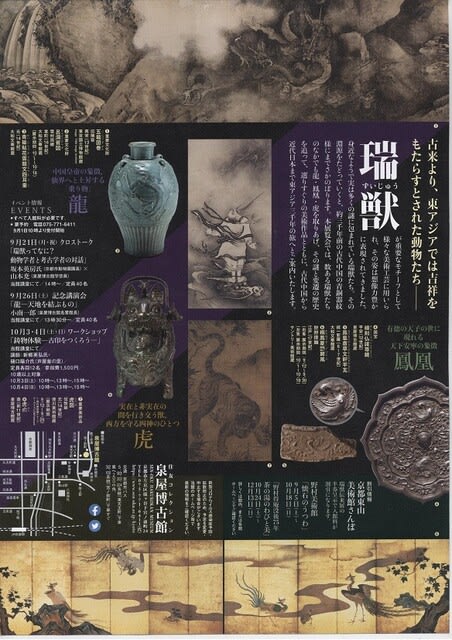

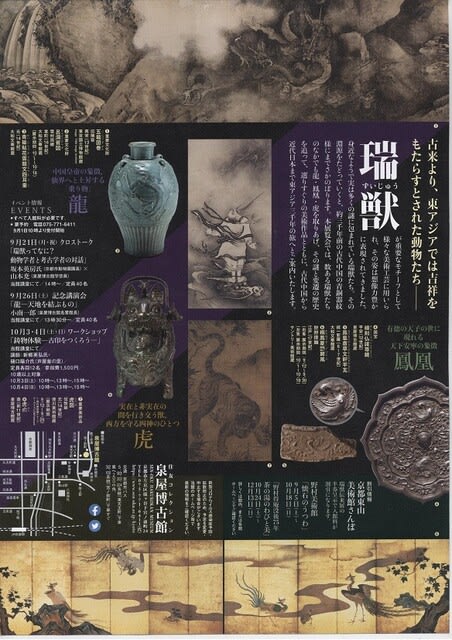

それで「瑞獣」とは何かというと、ここでは龍に虎に鳳凰と朱雀だった。

これだけにしたのはいいと思う。

獅子を出せば狻猊も出てくるし、そうなると他の動物だって「なぜ自分を出さない」になるから、龍、虎、鳳凰と朱雀に限ったのは賢いと思う。←えらそう。

賢いといえばこの日のわたしは賢くて、まずは河原町今出川の北村美術館に行くために四条河原町の3番バス停から203系統に乗り、今度はそこから同じ203系統で錦林車庫経由の東天王町へ向かう。

それで泉屋博古館に行き、帰りもその203系統で四条河原町へ戻った。

203といえば日露戦争の二百三高地を思い出すのは「ゴールデンカムイ」の影響なんだが、バスには別に第七師団の連中がいるわけでもない。

話を元に戻す。

泉屋博古館、最終日寸前なかなかの混雑。

「瑞獣伝来 空想動物でめぐる東アジア三千年の旅」

ところで昔から不思議なのだが、何故「龍虎」なのだろうか。

先に必ず龍を置く理由がわからない。

中国、朝鮮も皇帝や王室は龍を第一にする。虎ではない。

虎が第一なのは東南アジアの方か。

個人的には阪神タイガースファンなので虎を推したいが、まあそれこそどうでもいい話だ。

そんなことを思い乍ら展示室に入ると、お出迎えが虎だった。

そう、泉屋博古館にはこの殷代の虎がおるのでした。

虎の形の青銅器。それが人間を抱え込んでいる。虎は大きく目を開き、口も大きく開き、なにやら嬉しそうである。

これは昔から「何を表しているか」不明ということで、わたしは「食べる」説を押しているが、虎が人を守ろうとするという反対の意見もある。

謎だ。わからないものはわからない。

ただ、中国には虎に食べられた人が「倀鬼」というものになって虎の手先として働く話がある。

しかしこの説話がいつからなのかも知らないので、あくまでも妄想するしかないのだ。

章のタイトルは「聖なるもの」と「危険なもの」。納得する。

ところで以前にここの青銅器を写したものをまとめている。

こちら。

泉屋博古館の古代中国青銅器をたのしむ

次からが龍である。

2.龍 権力の象徴、あるいは昇仙の系譜

拓本の龍の画像がある。横長だからお墓に使われてたのかもしれない。

飛竜画像石拓本 後漢1-2C 京大人文科学研究所 あのいい建物のところにあるのだねーと思いつつ眺める。

細い胴が長いが力強さはない。そういえば後漢だからあれだけど、前漢の劉邦は「赤龍王」だったな。

龍文軒平瓦 新羅6-7C 大和文華館 四角の中に龍らしきもの。新羅も王族は龍の文様を衣装に着けていたのだね。

単龍・単鳳環頭 古墳6-7C 黒川古文化研究所 杖なり刀なりの上のところに取り付ける。透かし彫、鏨彫の技術が素晴らしい。

五龍図巻 伝・陳容 南宋13C 東博 これが来たか。右手に四龍が湧いてて左へ目を向けると大きめの龍がいる。しかしこの集まり具合が我が国の八岐大蛇ぽくもあるのですね。

龍袍 清19C 黒川古文化研究所 これは正確には「蟒袍」マンパオというそうな。

蟒蛇だよ、うわばみ。親王、世子らの装束。青に金刺繍。

全然関係ないが、大酒飲みを「蟒蛇」、酔っぱらって大暴れを「大虎」というのは面白いね。語源は知らんけど。

十六羅漢図 十五尊者 金大受 南宋12C 東博 龍と目を見かわす羅漢。丸い目をくりくりする二者。

ほかにも龍の絵が色々あるが、海北友松の大きい襖絵が来ていたのにもををとなる。

出ました呂洞賓図。雪村のこの仙人図、実は主役は彼を乗せてる龍なんだといつも思っている。この表情がいいのだよね。

ドヤ顔の龍の代表。大和文華館の人気者の一つ。

先年「雪村」展にもでかいツラして出てましたわ。

雪村 奇想の誕生

瑞龍図大下絵 今尾景年 1908 櫻谷文庫 日露後に南禅寺法堂天井のための下絵。

ぐるりと円の龍。

3.虎 瑞獣から動物へ

つまり対象としてリアルな生命体になったわけだ。

古代中国の文物での龍は確かに瑞獣だった。

青銅器の虎の器、耳は四角くて歯並びも四角いが妙に可愛い。

これみて思い出すのが「ゴールデンカムイ」で北方少数民族ウイルタの人が木彫りで虎を拵えたのが、背中をギザギザ造りにしていた。虎と言うのは暑い国から寒い地域までいるのです。

白虎文瓦当 新1C 黒川古文化研究所 白虎の背中に乗るように〇がある。虎は←向き。

西王母画像塼拓本 後漢2-3C 京大人文科研 この拓本が面白くて。西王母は虎のソファに座り、ヒキガエルの弓取り式のようなダンスをみる。その周りには三本足の烏にウサギという嫦娥のところのメンバーが待機中。雰囲気的にはヘロデ王の宴席ぽい。主賓は真っ向に顔を見せる。そして右下に客らしき夫婦がいるが、これが実は供養者。

つまり死後よろしくという画像。お墓にはこういう文様が入る。

風虎図 伝・牧谿 室町16C 泉屋博古館 大徳寺の牧谿のを写したらしい。日本人の手によるもの。可愛いのよ、これがついついわたしもササっと描いちゃうよ。小さい三角耳に吊り上がる枇杷形の眼に鼻もΛな口も可愛い。むんって感じ。

虎図 応挙 1771 出た―応挙先生の愛らしい虎。猫虎。「にゃー」という感じ。見返る首がたくましいけど可愛い。墨なのでホワイトタイガーぽい。

深山猛虎図 橋本雅邦 明治19C 泉屋博古館分館 これはいかにも雅邦らしい虎たちで、左側にいて右の空を見て吠えるのは、静嘉堂文庫のあれの仲間。

住友にも三菱にも雅邦の虎がおるのです。

木島櫻谷の膨大な写生帖から虎を描いたものがピックアップ。

実に色んな虎の絵。芦雪の写しの虎はカワイイし、京都市恩賜動物園の写生でのリアル・トラは本当にリアル。肉球まできちんと写生。寝る虎も横顔もリアルでかっこいい。

実は虎の展示は一番少ないのだが、わたしとしてはよい虎を見れたので、満足はしています。

龍や鳥たちに負けるな虎!!←ドラゴンズ、スワローズに打ち勝て阪神タイガース!

3.鳳凰 装飾と寓意の三千年史

正直なことを申しますとわたくしは鳥がニガテでして、トリを描いたもので好むのはそれこそ芦雪の雀くらい。

花鳥図でも小禽はまだしも…あまり鳥の話はしたくない。

観念的にはいいのだが、現実には逃げたくなるから。

鳳文瓦当 秦―前漢BC2-3C 黒川古文化研究所 これも同じく〇を乗せる。この〇が何か意味があるのかな。

ちなみに瓦当はガトウ。軒丸瓦の先端の丸いあれ。

朱雀画像石拓本 後漢1-3C 京大人文科研 曲阜から出土。孔子の故郷だったな。孔子の後にこれらが出てくる。儒教は四神については何も言わなかったのかな。怪力乱神を語らずに入るのかどうか。論語なんてもう何十年も前にチラ見しただけだ。

ところでこの朱雀、何故かアマビエ風だったりする。

鏡、瓦などがずらりと並ぶ。

やはり唐代の鏡が一番華やかでいいな。

五星二十八宿神形図 伝・張僧繇(ちょうそうよう) 梁6C 大阪市立美術館 「画竜点睛」の故事の絵師。星の神様の人格化。髑髏頭に乗せた人や牛に乗る人のほか、朱雀に乗る人は太白つまり金星。画像はこちらにある。

以前この絵を見た感想をこちらに記している。

中国書画 阿部コレクション/雲の上を行く 仏教美術2

十六羅漢図(十六尊者) 金大受 南宋12C 東博 こちらは両耳にお団子髪をした坊やと羅漢がいる。ナシが傍らにある。坊やが師匠の為に剥いている。

その二人の上に瑞鳥。

百鳥図 伝・辺文進 明16C 鹿苑寺 金閣か。これは「安寧」を意味する図らしい。

小鳥遊は鷹がいないから小鳥遊というわけだが、ここには猛禽類はいなくて鳳凰のみが立ち、小鳥たちが遊ぶ。諸星大二郎「私家版鳥類図譜」の「鵬の墜落」を思い出す。

桐鳳凰図屏風 狩野探幽 17C サントリー美術館 左隻が出ていた。桐と鳳凰は梅に鶯と同レベルのバディもの。

苦楽園のホームからふと見返ると桐の木が立ち、そこに鳳凰を探したこともある。

木画箏 銘「三穂風」 鳳凰飛天蒔絵箏箱 1641 大阪市立美術館 木のモザイクに象嵌の素敵な箏。鳥取・池田家伝来品。雅楽用の箏。13弦。糸を止めてる方が龍尾、糸の始まりの所を龍頭。小さな文様がいろいろ入る。

線刻仏諸尊鏡像 平安12C 泉屋博古館 和の鏡。頂点と対とにいる。

こういうのが。

面白い展覧会でした。

さて、タイトルにはもう一つ「神獣図鑑」とあるが、それもまた終了した展覧会のタイトルから。

「愉快奇怪 神獣図鑑 中国古代篇/やきもの篇」大阪市立美術館

これもとても楽しかった。

龍と鳳凰がメインだったけど、虎もいたし獅子にクマまでいた。

やきものの方は魚に唐獅子に珍しく翼龍がいる。

龍も色々種類があるようで、顔だけで羽つきの、まるで天使のドラゴン版みたいなのもおるのよ。応龍だったかな。

結構謎な動物もいたなあ。

他にこれは動物メインではないけれど、大和文華館で「鏡中之美」展が開催されたがそのチラシには獅子や蛙らしきやつの背中が。

しっぽしっぽしっぽよ…

関西ではこうして京都、大阪、奈良で東アジアの瑞獣、神獣を楽しめたのでした。

行ったのが閉幕前日だといういつものパターンなので、この感想も当然ながら例によって例のごとくの出だしなのである。

まあわたし本人の記憶と記録の為に、というのが第一義だからよいか。

それで「瑞獣」とは何かというと、ここでは龍に虎に鳳凰と朱雀だった。

これだけにしたのはいいと思う。

獅子を出せば狻猊も出てくるし、そうなると他の動物だって「なぜ自分を出さない」になるから、龍、虎、鳳凰と朱雀に限ったのは賢いと思う。←えらそう。

賢いといえばこの日のわたしは賢くて、まずは河原町今出川の北村美術館に行くために四条河原町の3番バス停から203系統に乗り、今度はそこから同じ203系統で錦林車庫経由の東天王町へ向かう。

それで泉屋博古館に行き、帰りもその203系統で四条河原町へ戻った。

203といえば日露戦争の二百三高地を思い出すのは「ゴールデンカムイ」の影響なんだが、バスには別に第七師団の連中がいるわけでもない。

話を元に戻す。

泉屋博古館、最終日寸前なかなかの混雑。

「瑞獣伝来 空想動物でめぐる東アジア三千年の旅」

ところで昔から不思議なのだが、何故「龍虎」なのだろうか。

先に必ず龍を置く理由がわからない。

中国、朝鮮も皇帝や王室は龍を第一にする。虎ではない。

虎が第一なのは東南アジアの方か。

個人的には阪神タイガースファンなので虎を推したいが、まあそれこそどうでもいい話だ。

そんなことを思い乍ら展示室に入ると、お出迎えが虎だった。

そう、泉屋博古館にはこの殷代の虎がおるのでした。

虎の形の青銅器。それが人間を抱え込んでいる。虎は大きく目を開き、口も大きく開き、なにやら嬉しそうである。

これは昔から「何を表しているか」不明ということで、わたしは「食べる」説を押しているが、虎が人を守ろうとするという反対の意見もある。

謎だ。わからないものはわからない。

ただ、中国には虎に食べられた人が「倀鬼」というものになって虎の手先として働く話がある。

しかしこの説話がいつからなのかも知らないので、あくまでも妄想するしかないのだ。

章のタイトルは「聖なるもの」と「危険なもの」。納得する。

ところで以前にここの青銅器を写したものをまとめている。

こちら。

泉屋博古館の古代中国青銅器をたのしむ

次からが龍である。

2.龍 権力の象徴、あるいは昇仙の系譜

拓本の龍の画像がある。横長だからお墓に使われてたのかもしれない。

飛竜画像石拓本 後漢1-2C 京大人文科学研究所 あのいい建物のところにあるのだねーと思いつつ眺める。

細い胴が長いが力強さはない。そういえば後漢だからあれだけど、前漢の劉邦は「赤龍王」だったな。

龍文軒平瓦 新羅6-7C 大和文華館 四角の中に龍らしきもの。新羅も王族は龍の文様を衣装に着けていたのだね。

単龍・単鳳環頭 古墳6-7C 黒川古文化研究所 杖なり刀なりの上のところに取り付ける。透かし彫、鏨彫の技術が素晴らしい。

五龍図巻 伝・陳容 南宋13C 東博 これが来たか。右手に四龍が湧いてて左へ目を向けると大きめの龍がいる。しかしこの集まり具合が我が国の八岐大蛇ぽくもあるのですね。

龍袍 清19C 黒川古文化研究所 これは正確には「蟒袍」マンパオというそうな。

蟒蛇だよ、うわばみ。親王、世子らの装束。青に金刺繍。

全然関係ないが、大酒飲みを「蟒蛇」、酔っぱらって大暴れを「大虎」というのは面白いね。語源は知らんけど。

十六羅漢図 十五尊者 金大受 南宋12C 東博 龍と目を見かわす羅漢。丸い目をくりくりする二者。

ほかにも龍の絵が色々あるが、海北友松の大きい襖絵が来ていたのにもををとなる。

出ました呂洞賓図。雪村のこの仙人図、実は主役は彼を乗せてる龍なんだといつも思っている。この表情がいいのだよね。

ドヤ顔の龍の代表。大和文華館の人気者の一つ。

先年「雪村」展にもでかいツラして出てましたわ。

雪村 奇想の誕生

瑞龍図大下絵 今尾景年 1908 櫻谷文庫 日露後に南禅寺法堂天井のための下絵。

ぐるりと円の龍。

3.虎 瑞獣から動物へ

つまり対象としてリアルな生命体になったわけだ。

古代中国の文物での龍は確かに瑞獣だった。

青銅器の虎の器、耳は四角くて歯並びも四角いが妙に可愛い。

これみて思い出すのが「ゴールデンカムイ」で北方少数民族ウイルタの人が木彫りで虎を拵えたのが、背中をギザギザ造りにしていた。虎と言うのは暑い国から寒い地域までいるのです。

白虎文瓦当 新1C 黒川古文化研究所 白虎の背中に乗るように〇がある。虎は←向き。

西王母画像塼拓本 後漢2-3C 京大人文科研 この拓本が面白くて。西王母は虎のソファに座り、ヒキガエルの弓取り式のようなダンスをみる。その周りには三本足の烏にウサギという嫦娥のところのメンバーが待機中。雰囲気的にはヘロデ王の宴席ぽい。主賓は真っ向に顔を見せる。そして右下に客らしき夫婦がいるが、これが実は供養者。

つまり死後よろしくという画像。お墓にはこういう文様が入る。

風虎図 伝・牧谿 室町16C 泉屋博古館 大徳寺の牧谿のを写したらしい。日本人の手によるもの。可愛いのよ、これがついついわたしもササっと描いちゃうよ。小さい三角耳に吊り上がる枇杷形の眼に鼻もΛな口も可愛い。むんって感じ。

虎図 応挙 1771 出た―応挙先生の愛らしい虎。猫虎。「にゃー」という感じ。見返る首がたくましいけど可愛い。墨なのでホワイトタイガーぽい。

深山猛虎図 橋本雅邦 明治19C 泉屋博古館分館 これはいかにも雅邦らしい虎たちで、左側にいて右の空を見て吠えるのは、静嘉堂文庫のあれの仲間。

住友にも三菱にも雅邦の虎がおるのです。

木島櫻谷の膨大な写生帖から虎を描いたものがピックアップ。

実に色んな虎の絵。芦雪の写しの虎はカワイイし、京都市恩賜動物園の写生でのリアル・トラは本当にリアル。肉球まできちんと写生。寝る虎も横顔もリアルでかっこいい。

実は虎の展示は一番少ないのだが、わたしとしてはよい虎を見れたので、満足はしています。

龍や鳥たちに負けるな虎!!←ドラゴンズ、スワローズに打ち勝て阪神タイガース!

3.鳳凰 装飾と寓意の三千年史

正直なことを申しますとわたくしは鳥がニガテでして、トリを描いたもので好むのはそれこそ芦雪の雀くらい。

花鳥図でも小禽はまだしも…あまり鳥の話はしたくない。

観念的にはいいのだが、現実には逃げたくなるから。

鳳文瓦当 秦―前漢BC2-3C 黒川古文化研究所 これも同じく〇を乗せる。この〇が何か意味があるのかな。

ちなみに瓦当はガトウ。軒丸瓦の先端の丸いあれ。

朱雀画像石拓本 後漢1-3C 京大人文科研 曲阜から出土。孔子の故郷だったな。孔子の後にこれらが出てくる。儒教は四神については何も言わなかったのかな。怪力乱神を語らずに入るのかどうか。論語なんてもう何十年も前にチラ見しただけだ。

ところでこの朱雀、何故かアマビエ風だったりする。

鏡、瓦などがずらりと並ぶ。

やはり唐代の鏡が一番華やかでいいな。

五星二十八宿神形図 伝・張僧繇(ちょうそうよう) 梁6C 大阪市立美術館 「画竜点睛」の故事の絵師。星の神様の人格化。髑髏頭に乗せた人や牛に乗る人のほか、朱雀に乗る人は太白つまり金星。画像はこちらにある。

以前この絵を見た感想をこちらに記している。

中国書画 阿部コレクション/雲の上を行く 仏教美術2

十六羅漢図(十六尊者) 金大受 南宋12C 東博 こちらは両耳にお団子髪をした坊やと羅漢がいる。ナシが傍らにある。坊やが師匠の為に剥いている。

その二人の上に瑞鳥。

百鳥図 伝・辺文進 明16C 鹿苑寺 金閣か。これは「安寧」を意味する図らしい。

小鳥遊は鷹がいないから小鳥遊というわけだが、ここには猛禽類はいなくて鳳凰のみが立ち、小鳥たちが遊ぶ。諸星大二郎「私家版鳥類図譜」の「鵬の墜落」を思い出す。

桐鳳凰図屏風 狩野探幽 17C サントリー美術館 左隻が出ていた。桐と鳳凰は梅に鶯と同レベルのバディもの。

苦楽園のホームからふと見返ると桐の木が立ち、そこに鳳凰を探したこともある。

木画箏 銘「三穂風」 鳳凰飛天蒔絵箏箱 1641 大阪市立美術館 木のモザイクに象嵌の素敵な箏。鳥取・池田家伝来品。雅楽用の箏。13弦。糸を止めてる方が龍尾、糸の始まりの所を龍頭。小さな文様がいろいろ入る。

線刻仏諸尊鏡像 平安12C 泉屋博古館 和の鏡。頂点と対とにいる。

こういうのが。

面白い展覧会でした。

さて、タイトルにはもう一つ「神獣図鑑」とあるが、それもまた終了した展覧会のタイトルから。

「愉快奇怪 神獣図鑑 中国古代篇/やきもの篇」大阪市立美術館

これもとても楽しかった。

龍と鳳凰がメインだったけど、虎もいたし獅子にクマまでいた。

やきものの方は魚に唐獅子に珍しく翼龍がいる。

龍も色々種類があるようで、顔だけで羽つきの、まるで天使のドラゴン版みたいなのもおるのよ。応龍だったかな。

結構謎な動物もいたなあ。

他にこれは動物メインではないけれど、大和文華館で「鏡中之美」展が開催されたがそのチラシには獅子や蛙らしきやつの背中が。

しっぽしっぽしっぽよ…

関西ではこうして京都、大阪、奈良で東アジアの瑞獣、神獣を楽しめたのでした。