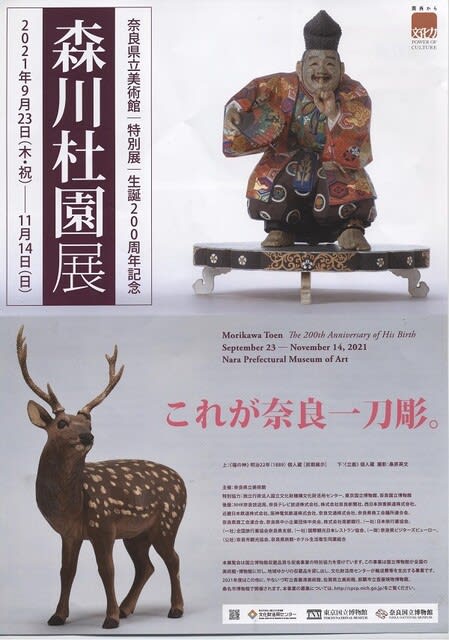

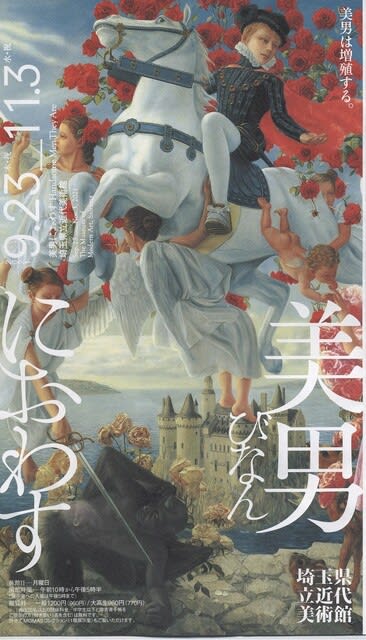

「美男におわす」展を見た。

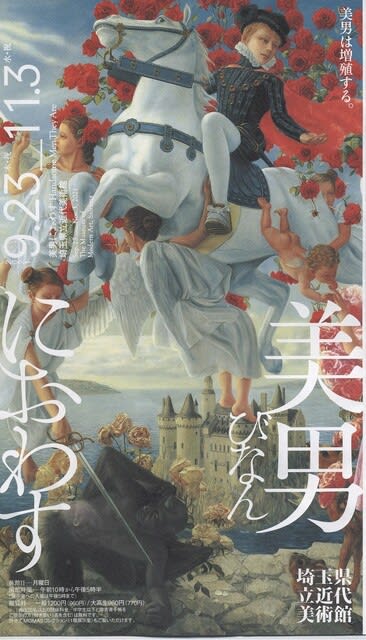

美男におわす、とは与謝野晶子の

かまくらや みほとけなれど 釈迦牟尼は 美男におわす 夏木立かな

この和歌から採られている。

その意味では「美男に在す」ではあるが、他方チラシなどの文字配置からは「美男匂わす」でもあるのだ。

ダブルミーニング、錯誤させる喜びがここにある。

本当なら埼玉県立近代美術館でのこの開催、前後期共に通いたいところだったが、昨今の状況を踏まえ、どうしても後期にしか行けなかった。

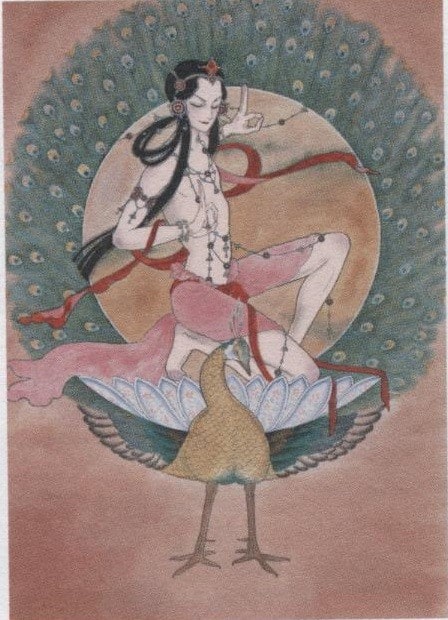

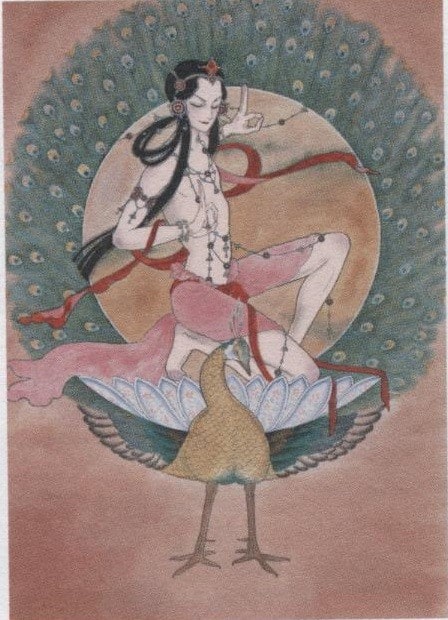

そのために山岸凉子「孔雀明王の王子」原画は間に合わなかった。

惜しいことをした。

数年前の彼女の原画展で見た時わたしはこう記している。

「王子は孔雀の上にいた。改めて王子の美に強く惹かれた。」

この絵は白泉社版「日出処の天子」最終巻表紙絵にも使われている。

ただし表紙は部分のみの使用で、全体像は出ていない。

当時の感想はこちら

山岸凉子展 「光 -てらす-」 ―メタモルフォーゼの世界― 後期

展覧会のねらいを挙げる。

「「美男におわす」は、絵画をはじめとする日本の視覚文化に表された美少年、美青年のイメージを追い、人々が理想の男性像に何を求めてきたかを探る試みです。

日本美術史において「美人画」とよばれることの多い女性像は、江戸時代の浮世絵や近代絵画において隆盛をきわめ、現在も高い人気を誇っています。一方、男性像に目を向けると、その時々の社会情勢や流行、男性観などが反映された作品が数多く存在するものの、「美男画」といった呼称でひとくくりにされることはありませんでした。…

ライフスタイルや嗜好が多様化した現在、果たして「美男画」との出逢いはどのようなものになるでしょうか。

いざ、増殖する美男の園へ。美男をめぐる旅をはじめましょう。」

この見慣れぬ「美男画」という言葉だが、実は以前にわたしはTVで聞いたことがある。

たけしの出演する番組に金子國義が出演した際、かれの作品を「美男画」と紹介したのだ。

実際その通りなのである。

そしてこの展覧会には当然ながら金子の描く美男が登場する。

83年と95年の美男である。

二点を眺めながらわたしは法悦境に彷徨った。

話が先走った。まだわたしは展覧会の最初のときめきも記していない。

順を追って(ああ、まるでジュンと言う少年乃至は青年を追いかけてゆくような気がしてきた)この悦びを深く、諄く記してゆかねばならない。

いざ、そのときめきの園へ踏み込まん。

第1章 伝説の美少年

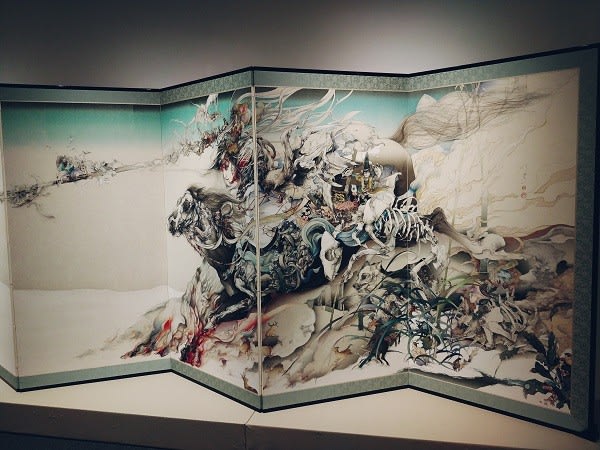

会場へ入って真っ先に出会うのは現代の作家・入江明日香の大作である。

ここでまず心臓を鷲掴みにされる。

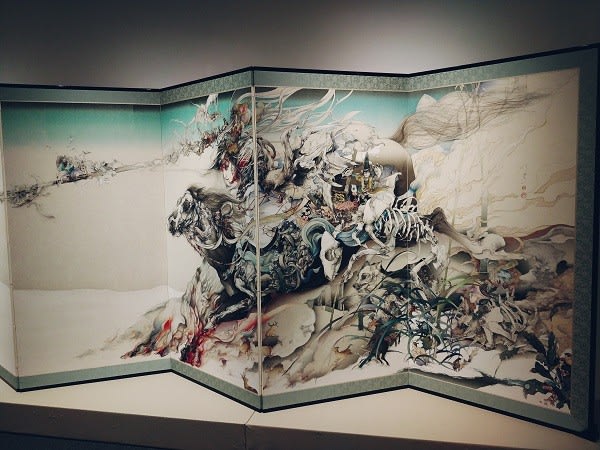

入江明日香 L'Alpha et l'Oméga 2019(平成31/令和元)年 ミクストメディア 六曲一双 屏風 丸沼芸術の森

たいへん綺麗な作品であり、同時に微妙なグロテスクさもあり、淫靡さも漂う。

全体像と細部とを同時にそして別個に味わえる作品でもある。

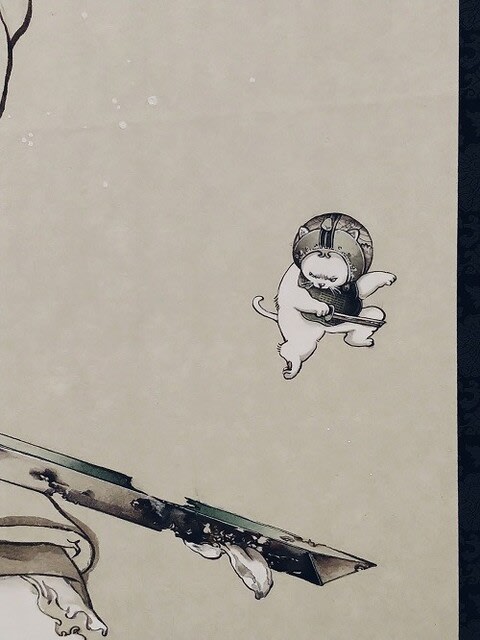

写真可能作品ということで、わたしは執拗に細部を追った。

こちらは全体像である。

細部への執拗な描き込み・変容は美への偏執的な悦びを示しているようで、そこにわたしなどは強く惹かれる。

全体を見たときの印象と細部を追うことで知る印象の推移、それ自体が面白くもある。

朽ちた、と思ったものがよくよく眺めると花で覆われた表現であったりもする。

本体を構成する内の数割が他者であり、違う行動をしてもいる。

視ることで新たに知るときめきがある。

剥落・消失かと思われたものは、目に見えぬレースで再構築されて繋ぎ止められているのかもしれない。

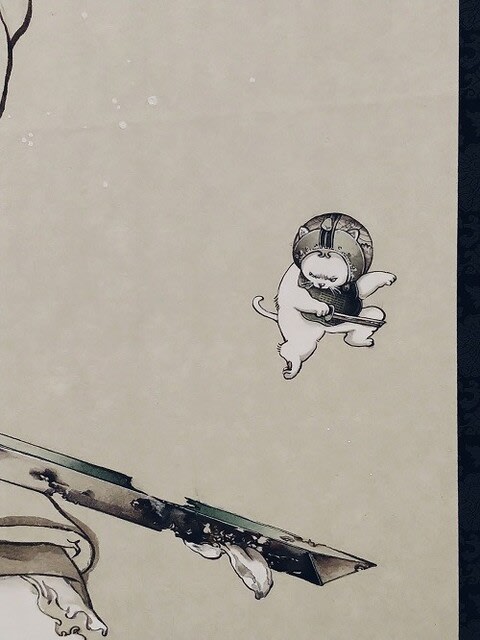

…それにしても猫はよく働く。働かぬものの代表のように言われる猫が働き者だということも何かを示唆しているのかもしれない。またうさぎも負けじと働くさまは、浮世絵のうさぎ尽くしのようでいて可愛い。

入江明日香 持国天 2016年(平成28)年 ミクストメディア 丸沼芸術の森 少女だともいう。瞳からは別ないきものも現れる。バロック音楽が流れだしているような立ち姿である。

入江明日香 廣目天 2016年(平成28)年 ミクストメディア 丸沼芸術の森 対となる存在なのか1/4である存在なのか。いとけなさを感じる少年。

傍らは犬なのか狼なのか。いや大神でもあるのかもしれない。

ところどころに玉蟲のような輝きを見せる彩色が施されているのも心地いい。

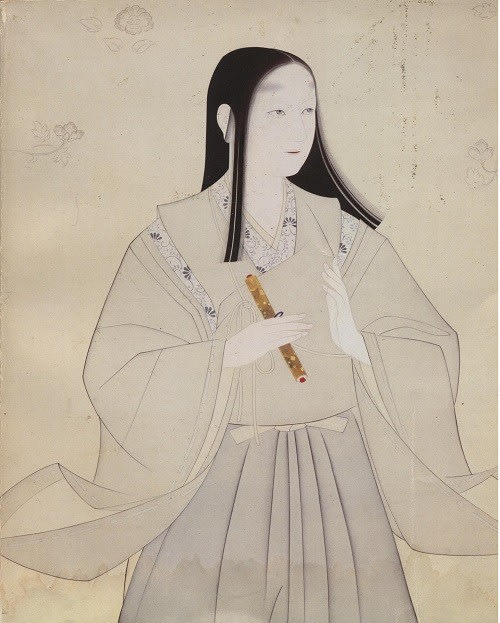

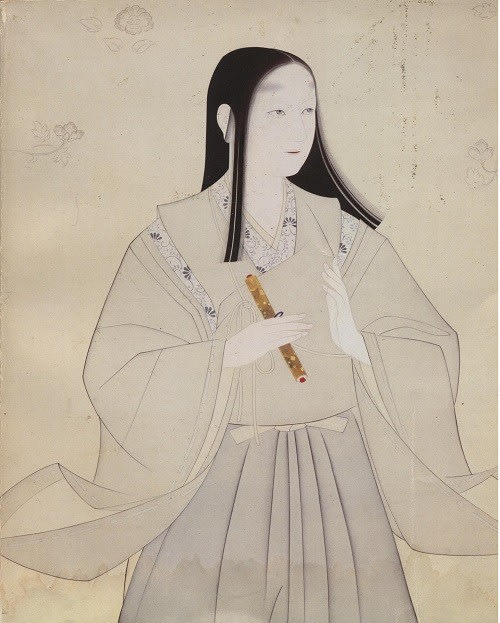

松岡映丘 稚児観音 1919(大正8)年 絹本着色 軸 天台眞盛宗東京別院眞盛寺 映丘は新興大和絵の第一人者であるから、昔の絵の知識も深く、その一門で絵巻の模写なども重ねていた。そうした研究をするひとが一枚絵のような美男を描く。

佇まいは謎の美人を描いた「伊香保の沼」にも通ずるものがある。

というのはここにいるかれはタイトル通り「人間」ではなく、「稚児観音」なのである。

上人に希われて、稚児に姿を変えて笛を吹きながら現れた観世音菩薩。

「稚児観音縁起絵巻」、こちらにわかりやすいテキストがある。

わたしは香雪美術館が所蔵する絵巻を見てはいる。

希う(こいねがう=つよく願う、一心に願う)とは「恋願う」でもあったか、二人は恋愛関係になり幸せな歳月を過ごす。

この絵は上人の前に初めて現れた姿である。月下の野に現れる美少年。

袴の裾からも着物がのぞくのが愛しい。

懸守を身につけて静かに佇む美しき稚児。その目元には不思議な艶がある。

クリックすると拡大化する

狩野養川院惟信 菊慈童図 18世紀後期~19世紀初期(江戸時代中~後期) 絹本着色 軸 板橋区立美術館 この菊慈童に会えるのを長く待っていた。板橋区美にいることは知っていたが、長く掛け違って会うことが出来ずにいたのだ。

ただし、既にモノクロでの画姿はわたしの手元にあった。

それを見て勝手に恋していたのである。

今、二百年ばかり前の彩をまとうた菊慈童を眺めて、一人秘かに微笑んでいる。

その愛らしさに照らされながら。

松元道夫 制多迦童子 1957(昭和32)年 絹本着色 軸 京都国立近代美術館 絵を見るより先にキャプションが目に入った。それを読んでから赤膚の少年を見る。確かに口元目元に不逞なほどの強さがある。

相棒の矜羯羅童子はここにはいない。元からいないのか、呼ばれなかったのかはわからない。

ただ、美少年と言う点では矜羯羅童子の方がそれだという設定の絵は多い。

抒情画からも美少年が来ている。

蕗谷虹児 天草四郎(『名殘の繒姿』口絵原画) 1926(大正15)年 彩色、紙 蕗谷虹児記念館 伴天連襟の美少年・天草四郎が船をバックにそこにいる。この船はどこのものなのだろう。

天草四郎と言えば映画「魔界転生」では沢田研二が妖艶に演じ、真田広之を誘惑する蠱惑的なシーンがあった。マンガでは赤石路代「AMAKUSA1637」で清楚な美少年として表現され、愛のもつれで早々と物語から去っている。

蕗谷虹児描く天草四郎は繊細な少年で、デウスの声を聞きながら民衆を導く者というより、やはり担ぎ上げられた対象に見えてしまう。その儚げな様子がいい。

蕗谷虹児 久松(『名殘の繒姿』口絵原画) 1926(大正15)年 彩色、紙 蕗谷虹児記念館 主家の令嬢お染と秘かに恋愛関係にあり、しかも…というどうしようもない状況にある。

苦悩しても答えは出ない。出る答えは一つしかない。

困難な状況を生き抜いてゆくには脆弱すぎ、繊細過ぎる美少年である。

もしこれで二人が手に手を取って逃げ出せば(それではお染久松ではなく、谷崎「お艶殺し」だ)、お染ではなくこの久松こそ悪人たちに手籠めにされて、陰間茶屋に売り飛ばされそうである。

蕗谷虹児 菊のたより(『令女界』口絵原画) 1947(昭和22)年 彩色、紙 蕗谷虹児記念館 豊臣の世が終わり、元和偃武になって、やることがなくなった若侍たち。

「生き過ぎたりや」と嘯いた世代の若い男である。

そんな彼らは遊女屋でだらだらと遊ぶ以外はない。

まだ苦界になる前の公界の頃の遊女屋の女と禿がいて、その禿から菊を。

安田靫彦 鞍馬寺参籠の牛若 1974(昭和49)年 紙本着色 額 滋賀県立美術館 まだほんの子供であるが、既に己が源氏の御曹司だと知った後でもあろうか。

この牛若は何を考えているのかよくわからない表情を見せている。少しばかり中川一政えがく「人生劇場」の青成瓢吉にも似ている。

ところで安田の絵で美男NO.1は、やっぱり「夢殿」の聖徳太子だと思う。本当に綺麗な男…

菊池契月 敦盛 1927(昭和2)年 絹本着色 軸 京都市美術館 この敦盛さまの人気の高さよ。

随分前、奈良そごうで「平物語への旅」展が開催された時、この敦盛さまがメインヴィジュアルとなった。

たいへん喜ばれ、かれに対してラブレターに等しいファンレターが女子中学生らから届いたと聞いた。

わたしもこの敦盛さまには秘かに心を寄せている。

笛ではなく経巻を持つ敦盛さま。

中学の教科書に平家物語の「敦盛最期」が出ていた。

今でも熊谷とのやりとりがすぐに浮かぶ。

「味方の軍兵雲霞の如く候 よも逃れさせたまわじ」

「ただとくとく首を取れ」

…泣く泣く首をぞかいてんげる。

とはいえこの敦盛さまは平服であり、青葉の笛を持たぬところを見ると、ふとした日常を写し取られたものかもしれない。

高畠華宵 夜討曽我 1937(昭和12)年 絹本着色 軸 弥生美術館 わたしは長年弥生美術館友の会会員なので必ずどの展覧会にも通っているが、そのおかげでこの曽我兄弟にも以前からまみえている。

華宵の抒情画ではない日本画のうち特によいのはこの兄弟と八百屋お七だと思う。

いざ仇討という兄弟で、蓑をつけ手には松明を掲げる。

ああ、十郎五郎の兄弟よ。あなたたちは仇討を果たすことだけで青春を終えようとしている…

あなたたちの愛した虎御前も化粧坂の少将もあなたたちを止めることは出来ず、ましてや数百年後のわたしなどではあなたたちの最期から遡ってゆくしか出来ない。

豊原国周 不破伴作 市村家橘 1865(慶応元)年 木版、紙 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館 遠目からでも後の五世菊五郎だとわかる細面の美男。不破伴作は殺生関白と呼ばれた秀次の小姓で、当時名古屋山三郎、浅香庄次郎と共に天下の三大美少年と謳われた。

この伴作は手に持った草履を振り上げている。どういった状況での草履なのかはわからない。

草履打ち、これはたいへんな恥辱であり、芝居ではそれが契機となって死が生まれる。

家橘時代の五世菊五郎を充てて描いた弁天小僧の絵の魅力に狂った少女を横溝正史が描いているが、確かにその時代の家橘にはそんな魅力があると思う。

長くなりすぎるので一旦ここまで

美男におわす、とは与謝野晶子の

かまくらや みほとけなれど 釈迦牟尼は 美男におわす 夏木立かな

この和歌から採られている。

その意味では「美男に在す」ではあるが、他方チラシなどの文字配置からは「美男匂わす」でもあるのだ。

ダブルミーニング、錯誤させる喜びがここにある。

本当なら埼玉県立近代美術館でのこの開催、前後期共に通いたいところだったが、昨今の状況を踏まえ、どうしても後期にしか行けなかった。

そのために山岸凉子「孔雀明王の王子」原画は間に合わなかった。

惜しいことをした。

数年前の彼女の原画展で見た時わたしはこう記している。

「王子は孔雀の上にいた。改めて王子の美に強く惹かれた。」

この絵は白泉社版「日出処の天子」最終巻表紙絵にも使われている。

ただし表紙は部分のみの使用で、全体像は出ていない。

当時の感想はこちら

山岸凉子展 「光 -てらす-」 ―メタモルフォーゼの世界― 後期

展覧会のねらいを挙げる。

「「美男におわす」は、絵画をはじめとする日本の視覚文化に表された美少年、美青年のイメージを追い、人々が理想の男性像に何を求めてきたかを探る試みです。

日本美術史において「美人画」とよばれることの多い女性像は、江戸時代の浮世絵や近代絵画において隆盛をきわめ、現在も高い人気を誇っています。一方、男性像に目を向けると、その時々の社会情勢や流行、男性観などが反映された作品が数多く存在するものの、「美男画」といった呼称でひとくくりにされることはありませんでした。…

ライフスタイルや嗜好が多様化した現在、果たして「美男画」との出逢いはどのようなものになるでしょうか。

いざ、増殖する美男の園へ。美男をめぐる旅をはじめましょう。」

この見慣れぬ「美男画」という言葉だが、実は以前にわたしはTVで聞いたことがある。

たけしの出演する番組に金子國義が出演した際、かれの作品を「美男画」と紹介したのだ。

実際その通りなのである。

そしてこの展覧会には当然ながら金子の描く美男が登場する。

83年と95年の美男である。

二点を眺めながらわたしは法悦境に彷徨った。

話が先走った。まだわたしは展覧会の最初のときめきも記していない。

順を追って(ああ、まるでジュンと言う少年乃至は青年を追いかけてゆくような気がしてきた)この悦びを深く、諄く記してゆかねばならない。

いざ、そのときめきの園へ踏み込まん。

第1章 伝説の美少年

会場へ入って真っ先に出会うのは現代の作家・入江明日香の大作である。

ここでまず心臓を鷲掴みにされる。

入江明日香 L'Alpha et l'Oméga 2019(平成31/令和元)年 ミクストメディア 六曲一双 屏風 丸沼芸術の森

たいへん綺麗な作品であり、同時に微妙なグロテスクさもあり、淫靡さも漂う。

全体像と細部とを同時にそして別個に味わえる作品でもある。

写真可能作品ということで、わたしは執拗に細部を追った。

こちらは全体像である。

細部への執拗な描き込み・変容は美への偏執的な悦びを示しているようで、そこにわたしなどは強く惹かれる。

全体を見たときの印象と細部を追うことで知る印象の推移、それ自体が面白くもある。

朽ちた、と思ったものがよくよく眺めると花で覆われた表現であったりもする。

本体を構成する内の数割が他者であり、違う行動をしてもいる。

視ることで新たに知るときめきがある。

剥落・消失かと思われたものは、目に見えぬレースで再構築されて繋ぎ止められているのかもしれない。

…それにしても猫はよく働く。働かぬものの代表のように言われる猫が働き者だということも何かを示唆しているのかもしれない。またうさぎも負けじと働くさまは、浮世絵のうさぎ尽くしのようでいて可愛い。

入江明日香 持国天 2016年(平成28)年 ミクストメディア 丸沼芸術の森 少女だともいう。瞳からは別ないきものも現れる。バロック音楽が流れだしているような立ち姿である。

入江明日香 廣目天 2016年(平成28)年 ミクストメディア 丸沼芸術の森 対となる存在なのか1/4である存在なのか。いとけなさを感じる少年。

傍らは犬なのか狼なのか。いや大神でもあるのかもしれない。

ところどころに玉蟲のような輝きを見せる彩色が施されているのも心地いい。

松岡映丘 稚児観音 1919(大正8)年 絹本着色 軸 天台眞盛宗東京別院眞盛寺 映丘は新興大和絵の第一人者であるから、昔の絵の知識も深く、その一門で絵巻の模写なども重ねていた。そうした研究をするひとが一枚絵のような美男を描く。

佇まいは謎の美人を描いた「伊香保の沼」にも通ずるものがある。

というのはここにいるかれはタイトル通り「人間」ではなく、「稚児観音」なのである。

上人に希われて、稚児に姿を変えて笛を吹きながら現れた観世音菩薩。

「稚児観音縁起絵巻」、こちらにわかりやすいテキストがある。

わたしは香雪美術館が所蔵する絵巻を見てはいる。

希う(こいねがう=つよく願う、一心に願う)とは「恋願う」でもあったか、二人は恋愛関係になり幸せな歳月を過ごす。

この絵は上人の前に初めて現れた姿である。月下の野に現れる美少年。

袴の裾からも着物がのぞくのが愛しい。

懸守を身につけて静かに佇む美しき稚児。その目元には不思議な艶がある。

クリックすると拡大化する

狩野養川院惟信 菊慈童図 18世紀後期~19世紀初期(江戸時代中~後期) 絹本着色 軸 板橋区立美術館 この菊慈童に会えるのを長く待っていた。板橋区美にいることは知っていたが、長く掛け違って会うことが出来ずにいたのだ。

ただし、既にモノクロでの画姿はわたしの手元にあった。

それを見て勝手に恋していたのである。

今、二百年ばかり前の彩をまとうた菊慈童を眺めて、一人秘かに微笑んでいる。

その愛らしさに照らされながら。

松元道夫 制多迦童子 1957(昭和32)年 絹本着色 軸 京都国立近代美術館 絵を見るより先にキャプションが目に入った。それを読んでから赤膚の少年を見る。確かに口元目元に不逞なほどの強さがある。

相棒の矜羯羅童子はここにはいない。元からいないのか、呼ばれなかったのかはわからない。

ただ、美少年と言う点では矜羯羅童子の方がそれだという設定の絵は多い。

抒情画からも美少年が来ている。

蕗谷虹児 天草四郎(『名殘の繒姿』口絵原画) 1926(大正15)年 彩色、紙 蕗谷虹児記念館 伴天連襟の美少年・天草四郎が船をバックにそこにいる。この船はどこのものなのだろう。

天草四郎と言えば映画「魔界転生」では沢田研二が妖艶に演じ、真田広之を誘惑する蠱惑的なシーンがあった。マンガでは赤石路代「AMAKUSA1637」で清楚な美少年として表現され、愛のもつれで早々と物語から去っている。

蕗谷虹児描く天草四郎は繊細な少年で、デウスの声を聞きながら民衆を導く者というより、やはり担ぎ上げられた対象に見えてしまう。その儚げな様子がいい。

蕗谷虹児 久松(『名殘の繒姿』口絵原画) 1926(大正15)年 彩色、紙 蕗谷虹児記念館 主家の令嬢お染と秘かに恋愛関係にあり、しかも…というどうしようもない状況にある。

苦悩しても答えは出ない。出る答えは一つしかない。

困難な状況を生き抜いてゆくには脆弱すぎ、繊細過ぎる美少年である。

もしこれで二人が手に手を取って逃げ出せば(それではお染久松ではなく、谷崎「お艶殺し」だ)、お染ではなくこの久松こそ悪人たちに手籠めにされて、陰間茶屋に売り飛ばされそうである。

蕗谷虹児 菊のたより(『令女界』口絵原画) 1947(昭和22)年 彩色、紙 蕗谷虹児記念館 豊臣の世が終わり、元和偃武になって、やることがなくなった若侍たち。

「生き過ぎたりや」と嘯いた世代の若い男である。

そんな彼らは遊女屋でだらだらと遊ぶ以外はない。

まだ苦界になる前の公界の頃の遊女屋の女と禿がいて、その禿から菊を。

安田靫彦 鞍馬寺参籠の牛若 1974(昭和49)年 紙本着色 額 滋賀県立美術館 まだほんの子供であるが、既に己が源氏の御曹司だと知った後でもあろうか。

この牛若は何を考えているのかよくわからない表情を見せている。少しばかり中川一政えがく「人生劇場」の青成瓢吉にも似ている。

ところで安田の絵で美男NO.1は、やっぱり「夢殿」の聖徳太子だと思う。本当に綺麗な男…

菊池契月 敦盛 1927(昭和2)年 絹本着色 軸 京都市美術館 この敦盛さまの人気の高さよ。

随分前、奈良そごうで「平物語への旅」展が開催された時、この敦盛さまがメインヴィジュアルとなった。

たいへん喜ばれ、かれに対してラブレターに等しいファンレターが女子中学生らから届いたと聞いた。

わたしもこの敦盛さまには秘かに心を寄せている。

笛ではなく経巻を持つ敦盛さま。

中学の教科書に平家物語の「敦盛最期」が出ていた。

今でも熊谷とのやりとりがすぐに浮かぶ。

「味方の軍兵雲霞の如く候 よも逃れさせたまわじ」

「ただとくとく首を取れ」

…泣く泣く首をぞかいてんげる。

とはいえこの敦盛さまは平服であり、青葉の笛を持たぬところを見ると、ふとした日常を写し取られたものかもしれない。

高畠華宵 夜討曽我 1937(昭和12)年 絹本着色 軸 弥生美術館 わたしは長年弥生美術館友の会会員なので必ずどの展覧会にも通っているが、そのおかげでこの曽我兄弟にも以前からまみえている。

華宵の抒情画ではない日本画のうち特によいのはこの兄弟と八百屋お七だと思う。

いざ仇討という兄弟で、蓑をつけ手には松明を掲げる。

ああ、十郎五郎の兄弟よ。あなたたちは仇討を果たすことだけで青春を終えようとしている…

あなたたちの愛した虎御前も化粧坂の少将もあなたたちを止めることは出来ず、ましてや数百年後のわたしなどではあなたたちの最期から遡ってゆくしか出来ない。

豊原国周 不破伴作 市村家橘 1865(慶応元)年 木版、紙 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館 遠目からでも後の五世菊五郎だとわかる細面の美男。不破伴作は殺生関白と呼ばれた秀次の小姓で、当時名古屋山三郎、浅香庄次郎と共に天下の三大美少年と謳われた。

この伴作は手に持った草履を振り上げている。どういった状況での草履なのかはわからない。

草履打ち、これはたいへんな恥辱であり、芝居ではそれが契機となって死が生まれる。

家橘時代の五世菊五郎を充てて描いた弁天小僧の絵の魅力に狂った少女を横溝正史が描いているが、確かにその時代の家橘にはそんな魅力があると思う。

長くなりすぎるので一旦ここまで