一週間経ったし、やっとワクチン接種一回目もクリアーしたしで、先週の東京ハイカイについて綴ることにしました。

いやもう本当にね、わたしが完全な独り身なら東奔西走しますよ、この状況下でも。

でもねえやっぱり意味不明な婆さんとネコとを抱えてるので、自重しましたわ。

だけど、それでも行かねばならぬものがある。

・神奈川近代文学館「佐藤さとる展―『コロボックル物語』とともに―」

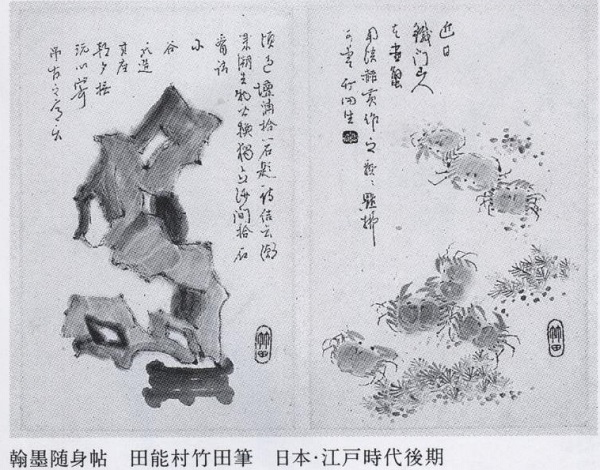

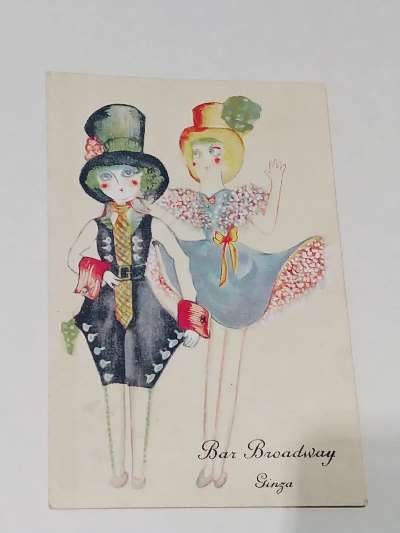

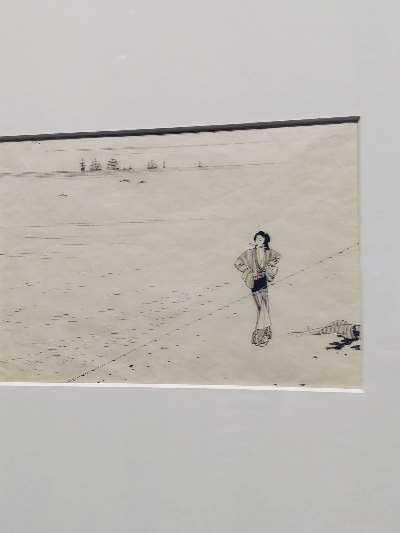

・弥生美術館「大正ロマン・昭和モダンのイラストレーター 高畠華宵展 ―ジェンダーレスな まなざし―」「夢二×文学 「絵で詩をかいてみた」 ― 竹久夢二の抒情画・著作・装幀―」「少年☆少女雑誌 ふろく花伝 ~明治から令和へ続く日本文化~」

・三鷹市芸術ギャラリー「デビュー50周年記念 諸星大二郎展 異界への扉」

これだけはどんなことがあろうと見なくてはならないわけです。

というわけで久しぶりにexicで予約取ってまずは新横浜へ。

乗り換え時の人の多さを考えて菊名で乗り換えて元町・中華街へ直行。

菊名乗り換えはなかなかいい感じの空間なんだが、やはり混んではいるな。

それにしても新横浜の手前くらいはまだまだ緑も多いね。

ホームに立つと八王子行きの文字が見えて、ああそうかと思う。ここからの方が近いかもしれない。

菊名を往くと今度は大倉山の表示を見て、あの建物を思い出したりする。

どちらももうノスタルジーの範疇に入ったんだよなあ。

元町・中華街に来るのも久しぶり。

外人墓地をちらりとながめる。墓碑の形態の美を想う。

墓マイラーではないのでパスしたが、随分昔に一度だけ中へ入ったことがある。

客死した人々のための墓地というべきか、異国の地で墓に入ることを求めた人々か。

それぞれの違いはたぶんあるだろうな。

横浜地方気象台は日曜なのでお休み。

以前見たときの記録はこちら。

港の見える丘公園。

ここへ来るたびあの歌声が聴こえるのだよなあ←脳内再生。

あなたとわたしの来た丘 港の見える丘…

そしてそれと同時に久世光彦の書いた「マイ・ラストソング」での四谷シモン歌う「港の見える丘」の幻聴が起こる。

もう夏と言うより秋薔薇が咲いていた。綺麗わ。庭園を少しばかりぐるぐる。噴水もじっくり。

なんしか入館には時間指定のくくりがあるからね。

さて10時前に入りました。

ここのは二重のセキュリティというか面倒なのだが、まあなんとか。

コロボックルとの付き合いもわたしもとうとう40年以上になったなあ。大好き。

村上勉さんの絵がやっぱりいちばん好き。

どうしても他の方の絵では世界観が壊れてしまう。

例によって展覧会の感想はまた別項で。

作品にはいくつかの傾向があるのだけど、佐藤さんは技術者をとても尊敬しているし、その技術を誇りに思っていることを改めて感じる。

わたしはいわゆる「異世界ファンタジー」があまり好きではなくて、リアルな日常の隣にあるファンタジーが好きなのよ。

それはやはり佐藤さんの作品にのめり込んだことでいよいよ確かになった性質だと思う。

つくづくいいものを見て生きてきたなあ、わたし。

中庭にはコロボックルのフィギュアをそっと置いて探し当てるクイズとかもあって楽しい。

リアルサイズの彼らを見るわけですからね。

どこにいるかわかるかなあ?

わかった人はかれらが誰かわかるかなあ?

楽しいわ。

さて時間がないので残念ながら常設展はあきらめて、お昼を食べに駅まで戻る。

最初に目に入ったのがスタバ。久しぶりにスタバで散財。酸味の強い紅茶、謎のフォカッチャ、バナナケーキをよばれる。美味しかったわ。

そして快速で武蔵小杉、そこから乗り換えを続けて東大前に到着。

弥生美術館へ。

今回はまさかの撮影可能。メモるのを止めてひたすら撮る。

三階の華宵室では付録展示。こちらのみ撮影禁止。夢二のところもぱちぱち。

ものすごーーーくありがたかった。

ずっと好きな割に手に入らなかったものが来てくれたのでね。

これもいずれ。

つくづく自分が東京通いをするようになった理由がこの美術館にあることを想ったよ。

初めて来たときに縁が出来た作品にも再会できたしね。

やっぱりどんな無理をしてでもここには通いたい。

会員になって30年。今後もずっと会員でいたいよ。

さて今度は四谷から三鷹へ。

諸星大二郎だーーーっ

デビュー50年か。

わたしが最初に読んだのは「妖怪ハンター」を雑誌ででしたな。

それも「死人返り」から。

小学生のときに読んだので印象が強いのなんの。

最初に買った単行本も「妖怪ハンター」だったな。それから「暗黒神話」「徐福伝説」「マッドメン」…

それからずーーーーっと好きなまま。

初めて東博に行ったとき、旧の東洋館にあった巨大な銅鼓、饕餮文のついた殷代の文物…

ああこれが「孔子暗黒伝」の、と感慨深く眺めたなあ。

「妖怪ハンター」も「暗黒神話」もジャンプで連載していたというのが、やっぱりジャンプの凄いところだったな。

わたしは同時期に本宮御大、車田御大の作品に熱くなってたのだよ。

顔出しできるヒルコ。

せーへんけどな。←ヒルコになったら困るから。

今連載中の「アリスとシェエラザード」は英国の世紀末が舞台と言う、大好きな環境の物語で、バジル氏と同時代なのに全然違うところがまた面白いなあ。

この婦人二人は栞と紙魚子のような感じで、だから余計好きになったのよ。

それにしても現代日本、古代日本、古代中国、パプアニューギニア、近世中国、古代アフリカ、古代オリエント、どこかの異邦、どこかの宇宙、そして近代英国まで物語の舞台は無限に広がる。

いつまでも追い続けたい。

三鷹から東京まで速いのに乗って、19時過ぎの新幹線で帰る。

エンガワ寿司も買えてよかった。今度いつ東京へ行けるかわからないが、いくつも行きたい展覧会がある。

どうなることか。

まあ絶望の時代であっても希望を持って生きてゆこう。

いやもう本当にね、わたしが完全な独り身なら東奔西走しますよ、この状況下でも。

でもねえやっぱり意味不明な婆さんとネコとを抱えてるので、自重しましたわ。

だけど、それでも行かねばならぬものがある。

・神奈川近代文学館「佐藤さとる展―『コロボックル物語』とともに―」

・弥生美術館「大正ロマン・昭和モダンのイラストレーター 高畠華宵展 ―ジェンダーレスな まなざし―」「夢二×文学 「絵で詩をかいてみた」 ― 竹久夢二の抒情画・著作・装幀―」「少年☆少女雑誌 ふろく花伝 ~明治から令和へ続く日本文化~」

・三鷹市芸術ギャラリー「デビュー50周年記念 諸星大二郎展 異界への扉」

これだけはどんなことがあろうと見なくてはならないわけです。

というわけで久しぶりにexicで予約取ってまずは新横浜へ。

乗り換え時の人の多さを考えて菊名で乗り換えて元町・中華街へ直行。

菊名乗り換えはなかなかいい感じの空間なんだが、やはり混んではいるな。

それにしても新横浜の手前くらいはまだまだ緑も多いね。

ホームに立つと八王子行きの文字が見えて、ああそうかと思う。ここからの方が近いかもしれない。

菊名を往くと今度は大倉山の表示を見て、あの建物を思い出したりする。

どちらももうノスタルジーの範疇に入ったんだよなあ。

元町・中華街に来るのも久しぶり。

外人墓地をちらりとながめる。墓碑の形態の美を想う。

墓マイラーではないのでパスしたが、随分昔に一度だけ中へ入ったことがある。

客死した人々のための墓地というべきか、異国の地で墓に入ることを求めた人々か。

それぞれの違いはたぶんあるだろうな。

横浜地方気象台は日曜なのでお休み。

以前見たときの記録はこちら。

港の見える丘公園。

ここへ来るたびあの歌声が聴こえるのだよなあ←脳内再生。

あなたとわたしの来た丘 港の見える丘…

そしてそれと同時に久世光彦の書いた「マイ・ラストソング」での四谷シモン歌う「港の見える丘」の幻聴が起こる。

もう夏と言うより秋薔薇が咲いていた。綺麗わ。庭園を少しばかりぐるぐる。噴水もじっくり。

なんしか入館には時間指定のくくりがあるからね。

さて10時前に入りました。

ここのは二重のセキュリティというか面倒なのだが、まあなんとか。

コロボックルとの付き合いもわたしもとうとう40年以上になったなあ。大好き。

村上勉さんの絵がやっぱりいちばん好き。

どうしても他の方の絵では世界観が壊れてしまう。

例によって展覧会の感想はまた別項で。

作品にはいくつかの傾向があるのだけど、佐藤さんは技術者をとても尊敬しているし、その技術を誇りに思っていることを改めて感じる。

わたしはいわゆる「異世界ファンタジー」があまり好きではなくて、リアルな日常の隣にあるファンタジーが好きなのよ。

それはやはり佐藤さんの作品にのめり込んだことでいよいよ確かになった性質だと思う。

つくづくいいものを見て生きてきたなあ、わたし。

中庭にはコロボックルのフィギュアをそっと置いて探し当てるクイズとかもあって楽しい。

リアルサイズの彼らを見るわけですからね。

どこにいるかわかるかなあ?

わかった人はかれらが誰かわかるかなあ?

楽しいわ。

さて時間がないので残念ながら常設展はあきらめて、お昼を食べに駅まで戻る。

最初に目に入ったのがスタバ。久しぶりにスタバで散財。酸味の強い紅茶、謎のフォカッチャ、バナナケーキをよばれる。美味しかったわ。

そして快速で武蔵小杉、そこから乗り換えを続けて東大前に到着。

弥生美術館へ。

今回はまさかの撮影可能。メモるのを止めてひたすら撮る。

三階の華宵室では付録展示。こちらのみ撮影禁止。夢二のところもぱちぱち。

ものすごーーーくありがたかった。

ずっと好きな割に手に入らなかったものが来てくれたのでね。

これもいずれ。

つくづく自分が東京通いをするようになった理由がこの美術館にあることを想ったよ。

初めて来たときに縁が出来た作品にも再会できたしね。

やっぱりどんな無理をしてでもここには通いたい。

会員になって30年。今後もずっと会員でいたいよ。

さて今度は四谷から三鷹へ。

諸星大二郎だーーーっ

デビュー50年か。

わたしが最初に読んだのは「妖怪ハンター」を雑誌ででしたな。

それも「死人返り」から。

小学生のときに読んだので印象が強いのなんの。

最初に買った単行本も「妖怪ハンター」だったな。それから「暗黒神話」「徐福伝説」「マッドメン」…

それからずーーーーっと好きなまま。

初めて東博に行ったとき、旧の東洋館にあった巨大な銅鼓、饕餮文のついた殷代の文物…

ああこれが「孔子暗黒伝」の、と感慨深く眺めたなあ。

「妖怪ハンター」も「暗黒神話」もジャンプで連載していたというのが、やっぱりジャンプの凄いところだったな。

わたしは同時期に本宮御大、車田御大の作品に熱くなってたのだよ。

顔出しできるヒルコ。

せーへんけどな。←ヒルコになったら困るから。

今連載中の「アリスとシェエラザード」は英国の世紀末が舞台と言う、大好きな環境の物語で、バジル氏と同時代なのに全然違うところがまた面白いなあ。

この婦人二人は栞と紙魚子のような感じで、だから余計好きになったのよ。

それにしても現代日本、古代日本、古代中国、パプアニューギニア、近世中国、古代アフリカ、古代オリエント、どこかの異邦、どこかの宇宙、そして近代英国まで物語の舞台は無限に広がる。

いつまでも追い続けたい。

三鷹から東京まで速いのに乗って、19時過ぎの新幹線で帰る。

エンガワ寿司も買えてよかった。今度いつ東京へ行けるかわからないが、いくつも行きたい展覧会がある。

どうなることか。

まあ絶望の時代であっても希望を持って生きてゆこう。