大阪くらしの今昔館では「商都慕情」Ⅱが開催されている。

新聞に広告記事があって、それでそそられて急遽その日そちらへ出かけた。

丁度彼岸の中日で本来ならば大阪市立美術館で「聖徳太子」展を見て、山岸凉子さんの厩戸王子の原画も見た後に夕方から四天王寺さんの西門から夕陽を拝んで、いわゆる「日想観」をこらそうと思っていたが、なにもかもワヤ。

いや、展覧会を堪能したからワヤではないわな。

因みに「ワヤ」とは台無し、アウトくらいの意味なんだが、これも関西弁だとばかり思っていたら、西日本の大方では通じるようだ。

「わやく」という単語からの展開らしい。

まあそれは置いておいて、とりあえず楽しみにしていた展示を見よう。

企画展と常設展示とは支払いが別なのだが、今回は改装工事中ということで、8階の常設展示も併せて見学できました。

そちらは撮影可能。

まあ道順に合わせて久しぶりに中へ。

床一面に大きく大大阪時代の大阪市内地図。鳥観図なので楽しい。

市内各地の時代による変化を見せる住宅模型たちもある。

明治の内国勧業博覧会の場所となった天王寺公園、当時ルナパークとして通天閣をトップにウォータースライダーまで拵えた楽しい様子が、時間の推移を伴ってネオンピカピカになったり、朝になったり。いやいやこれはやはり楽しい。

ほかに戦前戦中戦後の大阪市内のあちこちを引っ越して暮らした女性の住宅事情物語のジオラマも見る。

語りは八千草薫さん。もう亡くなられたか、この展示がある限り八千草薫さんはお元気だ。

さて近代大阪から今度は明治以前の浪花をモチーフにした絵画を見に行こう。

それが「商都慕情Ⅱ」3年空いての第二弾。

以前の感想はこちら

商都慕情 ―今昔館の至宝@くらしの今昔館 その1

商都慕情 ―今昔館の至宝@くらしの今昔館 その2

ええ展覧会でした。

展覧会の狙いについてはこれに。

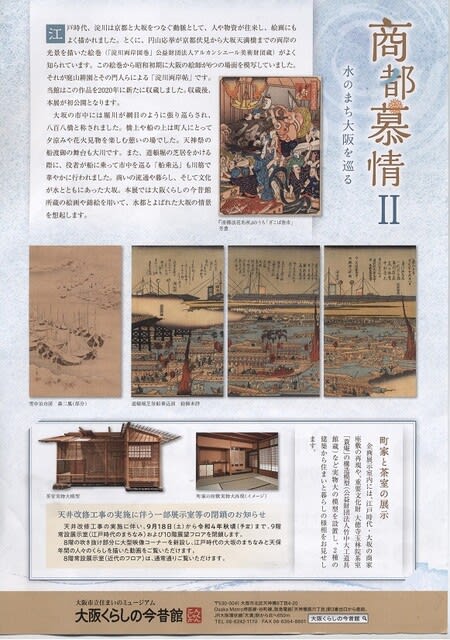

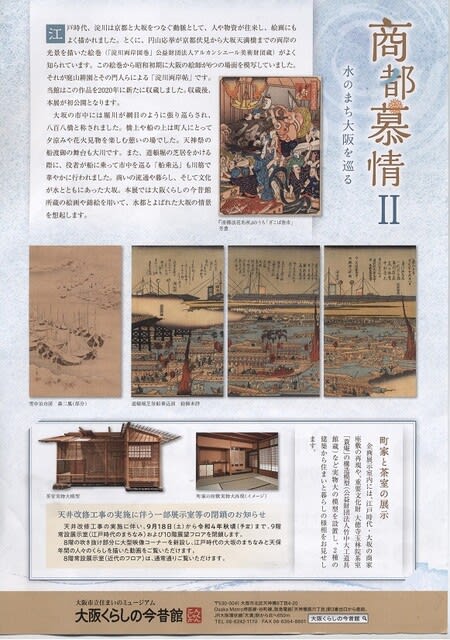

江戸時代、淀川は京都と大坂をつなぐ動脈として、人や物資が往来し、絵画にもよく描かれました。とくに、円山応挙が京都伏見から大坂天満橋までの両岸の光景を描いた絵巻がよく知られています※。この絵巻から昭和初期に大阪の絵師が6つの場面を模写していました。それが庭山耕園とその門人らによる「淀川両岸帖」です。当館はこの作品を2020年に新収蔵しました。収蔵後、本展が初公開となります。

大坂の市中には堀川が網目のように張り巡らされ、八百八橋と称されました。橋上や舟の上は町民にとって夕涼みや花火見物を楽しむ憩いの場でした。天神祭の船渡御の舞台も大川です。その熱気は江戸の浮世絵師歌川貞秀の錦絵にも描かれています。また、道頓堀の芝居をかける際に、役者が船に乗って市中を巡る「船乗込」も川筋で華やかに行われました。商いの流通や暮らし、そして文化が水とともにあった大坂。本展では大阪くらしの今昔館所蔵の絵画や錦絵を用いて、水都とよばれた大坂の情景を想起します。※「淀川両岸図巻」公益財団法人アルカンシエール美術財団蔵(本展の出品はございません)

新しい作品があるので今回はⅡになるわけです。

水都大阪、粋(すい)と大坂。イキではなくてスイ。スイだけに水の都。

前回みたものはあまり詳しくは挙げない。

淀川両岸帖 庭山耕園ほか 1940 ギリギリのこの時代にまだこうしたいい画帖を拵えることも出来たのだな。いや、この時代だからこそか。

この半世紀前はもう明治なんだ。

淀川を往来する帆舟たち。淀川も三川合流地があり、全てが淀川と言うわけでもないけれど、大阪湾へ向かうのはやはり淀川。出るのは琵琶湖からだけ。開くのはいろいろ。

この淀川は経済のための、「流通」の川であり、ここを往来するのは大昔から当たり前だった。この川のほとりに町が開いてゆくのだ。

この作品は庭山耕園一門が応挙の描いた作品のうちからよい場面をカヴァーしたもの。

そしてその役割分担など細かいことはこちらのサイトに詳しい。

写真を見ると婦人も参加している。

菅楯彦 浪花心斎橋街小倉屋旧観 1928 これも三年ぶり。今回知ったのは、この絵が描かれた年に新ビルが建てられたそうで、菅楯彦はあえてこの古い店構えを描いたのだった。

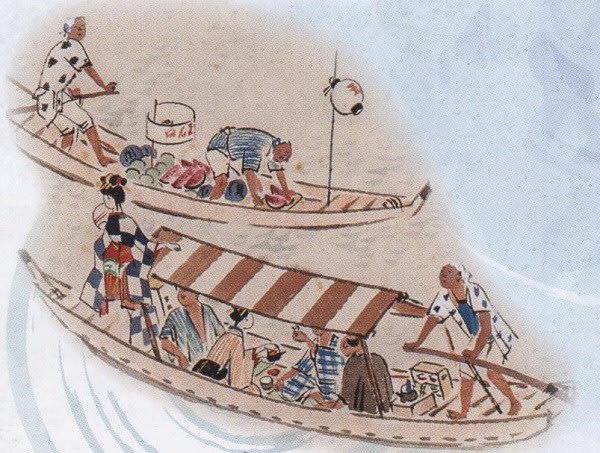

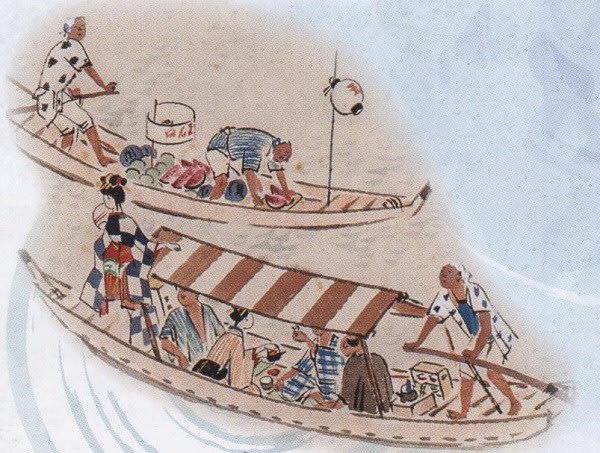

菅楯彦 淀川のすずみ舟 物売りの舟に乗るスイカがおいしそう。

滑稽浪花名所 歌川芳梅・芳豊 安政後期 これはギャグ絵なのだが、ちょぃと今ではアウトなのもあるが、なかなか楽しい。この連作はこの展覧会の少し前に大阪城でも紹介されていた。ちょっと調べるとこれは、今は無き「なにわの海の時空館」旧蔵資料だそう。

悲しい…

だが立命館や天牛書店も所蔵しているので、売れ行きは良かったのかもしれない。

作品は全30景。

蛸の松、樋の口、解船町、御城追手、坐摩社、高津、生玉、清水、住吉、ざこば魚市、堂島米市、天満市場、長町毘沙門、阿弥陀池…

全画像についてはこちらから。

大阪市立図書館デジタルアーカイヴより。

珍しくお江戸の役者たちを描いた錦絵があった。

春曙斎北頂 助六由縁江戸桜 1830

・髭の意休 松本幸四郎 ・けいせい揚巻 中村松江 ・花川戸助六 市川白猿

これは文政13年(1830)3月に角の芝居で上演があったもの。

上方でお江戸役者を見たわけだ。他に重春も描いている。

この幸四郎は五世で「鼻高幸四郎」と呼ばれた名優。

白猿は七世團十郎、この人は上方でもよく舞台を務めた。

役者絵 関取二代鑑 ・秋津島 市川海老蔵 ・鬼ケだけ 中村芝翫 柳斎重春 1834 これも調べると角の芝居で演じられたものを描いている。

そして江戸の国貞も同じものを描き、そちらはデータベースで検索可能。

面白いことに物語性があるのは後者。見に来てたのかどうかは知らない。

ところで江戸では芝居の絵看板は鳥居派だと決まっている。

「瓢簞足蚯蚓描(ひょうたんあし・みみずがき」という新しい様式を完成させ、菱川派などを押しのけて「芝居の絵看板は鳥居派」となった。

このあたりの事情を大胆に描いた南原幹雄「修羅の絵師」がとても面白い。

一方上方では長谷川貞信が初代から現代まで五代を数えていて、絵看板を担当している。

初代は上田公長に学んだそう。「浪花百景」で有名。

明治初期に亡くなった。

二代目は幕末に生まれ1940年まで生きた。

亡くなる前年1939年に「浪花風景十二月」「浪花風景十二月」があり、それが展示されていた。この人も父と同じく風景画・名所絵の良いのを多く描いた。

道頓堀初芝居、顔見世芝居…この頃は多くの人が道頓堀へ芝居を見に行ったのだ。

良かったのはそこまで。あとは戦争でワヤ。

…この後、戦時中に武智鐵二が断弦会を主催するのだ。

武部白鳳 淀川図 澱川山崎、澱川八幡 縦長。山崎と八幡はほぼ対岸か。

この人の作品はそれこそここと武庫川女子大と大商大くらいでしか見れないのではないかなあ…

淀川の図 18世紀後半 坐摩神社に始まって伏見までを描いている。

こういうのもいいなあ。

とはいえわたしは阪急京都線に乗るので、淀川はあんまり見れない。

京阪電車の方がよく見えてるかな。

早くコロナが収束・終息して、この図のような感じで天神祭が開催されたらなあと思う。

今回は他に竹中大工道具博物館から簑庵(さあん)の実物大模型が来ていた。これは元は鴻池さんの茶室の一つ。

それと船場の商家の座敷の設えを再現もしている。

面白かった。

新聞に広告記事があって、それでそそられて急遽その日そちらへ出かけた。

新聞を開いたらこんな広告。「商都慕情Ⅱ 水のまち大阪を巡る」くらしの今昔館やないですか。

— 遊行七恵 (@yugyo7e) September 23, 2021

この展覧会は知らなんだ。予定を変えて早速向かう。 pic.twitter.com/zmi1bxPnSr

丁度彼岸の中日で本来ならば大阪市立美術館で「聖徳太子」展を見て、山岸凉子さんの厩戸王子の原画も見た後に夕方から四天王寺さんの西門から夕陽を拝んで、いわゆる「日想観」をこらそうと思っていたが、なにもかもワヤ。

いや、展覧会を堪能したからワヤではないわな。

因みに「ワヤ」とは台無し、アウトくらいの意味なんだが、これも関西弁だとばかり思っていたら、西日本の大方では通じるようだ。

「わやく」という単語からの展開らしい。

まあそれは置いておいて、とりあえず楽しみにしていた展示を見よう。

企画展と常設展示とは支払いが別なのだが、今回は改装工事中ということで、8階の常設展示も併せて見学できました。

そちらは撮影可能。

まあ道順に合わせて久しぶりに中へ。

床一面に大きく大大阪時代の大阪市内地図。鳥観図なので楽しい。

市内各地の時代による変化を見せる住宅模型たちもある。

明治の内国勧業博覧会の場所となった天王寺公園、当時ルナパークとして通天閣をトップにウォータースライダーまで拵えた楽しい様子が、時間の推移を伴ってネオンピカピカになったり、朝になったり。いやいやこれはやはり楽しい。

ほかに戦前戦中戦後の大阪市内のあちこちを引っ越して暮らした女性の住宅事情物語のジオラマも見る。

語りは八千草薫さん。もう亡くなられたか、この展示がある限り八千草薫さんはお元気だ。

さて近代大阪から今度は明治以前の浪花をモチーフにした絵画を見に行こう。

それが「商都慕情Ⅱ」3年空いての第二弾。

以前の感想はこちら

商都慕情 ―今昔館の至宝@くらしの今昔館 その1

商都慕情 ―今昔館の至宝@くらしの今昔館 その2

ええ展覧会でした。

展覧会の狙いについてはこれに。

江戸時代、淀川は京都と大坂をつなぐ動脈として、人や物資が往来し、絵画にもよく描かれました。とくに、円山応挙が京都伏見から大坂天満橋までの両岸の光景を描いた絵巻がよく知られています※。この絵巻から昭和初期に大阪の絵師が6つの場面を模写していました。それが庭山耕園とその門人らによる「淀川両岸帖」です。当館はこの作品を2020年に新収蔵しました。収蔵後、本展が初公開となります。

大坂の市中には堀川が網目のように張り巡らされ、八百八橋と称されました。橋上や舟の上は町民にとって夕涼みや花火見物を楽しむ憩いの場でした。天神祭の船渡御の舞台も大川です。その熱気は江戸の浮世絵師歌川貞秀の錦絵にも描かれています。また、道頓堀の芝居をかける際に、役者が船に乗って市中を巡る「船乗込」も川筋で華やかに行われました。商いの流通や暮らし、そして文化が水とともにあった大坂。本展では大阪くらしの今昔館所蔵の絵画や錦絵を用いて、水都とよばれた大坂の情景を想起します。※「淀川両岸図巻」公益財団法人アルカンシエール美術財団蔵(本展の出品はございません)

新しい作品があるので今回はⅡになるわけです。

水都大阪、粋(すい)と大坂。イキではなくてスイ。スイだけに水の都。

前回みたものはあまり詳しくは挙げない。

淀川両岸帖 庭山耕園ほか 1940 ギリギリのこの時代にまだこうしたいい画帖を拵えることも出来たのだな。いや、この時代だからこそか。

この半世紀前はもう明治なんだ。

淀川を往来する帆舟たち。淀川も三川合流地があり、全てが淀川と言うわけでもないけれど、大阪湾へ向かうのはやはり淀川。出るのは琵琶湖からだけ。開くのはいろいろ。

この淀川は経済のための、「流通」の川であり、ここを往来するのは大昔から当たり前だった。この川のほとりに町が開いてゆくのだ。

この作品は庭山耕園一門が応挙の描いた作品のうちからよい場面をカヴァーしたもの。

そしてその役割分担など細かいことはこちらのサイトに詳しい。

写真を見ると婦人も参加している。

菅楯彦 浪花心斎橋街小倉屋旧観 1928 これも三年ぶり。今回知ったのは、この絵が描かれた年に新ビルが建てられたそうで、菅楯彦はあえてこの古い店構えを描いたのだった。

菅楯彦 淀川のすずみ舟 物売りの舟に乗るスイカがおいしそう。

滑稽浪花名所 歌川芳梅・芳豊 安政後期 これはギャグ絵なのだが、ちょぃと今ではアウトなのもあるが、なかなか楽しい。この連作はこの展覧会の少し前に大阪城でも紹介されていた。ちょっと調べるとこれは、今は無き「なにわの海の時空館」旧蔵資料だそう。

悲しい…

だが立命館や天牛書店も所蔵しているので、売れ行きは良かったのかもしれない。

作品は全30景。

蛸の松、樋の口、解船町、御城追手、坐摩社、高津、生玉、清水、住吉、ざこば魚市、堂島米市、天満市場、長町毘沙門、阿弥陀池…

全画像についてはこちらから。

大阪市立図書館デジタルアーカイヴより。

珍しくお江戸の役者たちを描いた錦絵があった。

春曙斎北頂 助六由縁江戸桜 1830

・髭の意休 松本幸四郎 ・けいせい揚巻 中村松江 ・花川戸助六 市川白猿

これは文政13年(1830)3月に角の芝居で上演があったもの。

上方でお江戸役者を見たわけだ。他に重春も描いている。

この幸四郎は五世で「鼻高幸四郎」と呼ばれた名優。

白猿は七世團十郎、この人は上方でもよく舞台を務めた。

役者絵 関取二代鑑 ・秋津島 市川海老蔵 ・鬼ケだけ 中村芝翫 柳斎重春 1834 これも調べると角の芝居で演じられたものを描いている。

そして江戸の国貞も同じものを描き、そちらはデータベースで検索可能。

面白いことに物語性があるのは後者。見に来てたのかどうかは知らない。

ところで江戸では芝居の絵看板は鳥居派だと決まっている。

「瓢簞足蚯蚓描(ひょうたんあし・みみずがき」という新しい様式を完成させ、菱川派などを押しのけて「芝居の絵看板は鳥居派」となった。

このあたりの事情を大胆に描いた南原幹雄「修羅の絵師」がとても面白い。

一方上方では長谷川貞信が初代から現代まで五代を数えていて、絵看板を担当している。

初代は上田公長に学んだそう。「浪花百景」で有名。

明治初期に亡くなった。

二代目は幕末に生まれ1940年まで生きた。

亡くなる前年1939年に「浪花風景十二月」「浪花風景十二月」があり、それが展示されていた。この人も父と同じく風景画・名所絵の良いのを多く描いた。

道頓堀初芝居、顔見世芝居…この頃は多くの人が道頓堀へ芝居を見に行ったのだ。

良かったのはそこまで。あとは戦争でワヤ。

…この後、戦時中に武智鐵二が断弦会を主催するのだ。

武部白鳳 淀川図 澱川山崎、澱川八幡 縦長。山崎と八幡はほぼ対岸か。

この人の作品はそれこそここと武庫川女子大と大商大くらいでしか見れないのではないかなあ…

淀川の図 18世紀後半 坐摩神社に始まって伏見までを描いている。

こういうのもいいなあ。

とはいえわたしは阪急京都線に乗るので、淀川はあんまり見れない。

京阪電車の方がよく見えてるかな。

早くコロナが収束・終息して、この図のような感じで天神祭が開催されたらなあと思う。

今回は他に竹中大工道具博物館から簑庵(さあん)の実物大模型が来ていた。これは元は鴻池さんの茶室の一つ。

それと船場の商家の座敷の設えを再現もしている。

面白かった。