尼崎総合文化センターで薄井憲二バレエ・コレクションを見て、そして撮影したのは実は2020年11月29日だった。

わが国を代表するという以上に現代バレエ界を代表する、偉大な人だった。

とはいえわたしがこの人を知ったのは近年に新聞で紹介されたのを見たからで、シベリア抑留中でも人を憎まずバレエの国を愛したという記事を読み、芸術の力というものについて改めて考えるきっかけともなった。

今、ロシアの大統領の命令でロシア軍がウクライナを攻撃している。

ロシア人の誰もが侵略を望んでいるわけではなく、逆に自国の大統領に対して「侵略戦争を止めろ」と声を上げている人も少なくはない。

だが、その声をつぶすために大統領は市民を拘束している。

それでも他国を武力で侵略する愚かさを知る人は少ないわけではなく、小さな抵抗は続いている。

正直な話まさか21世紀になって戦争を見ることになるとは思いもしなかった。

だがかつての第二次世界大戦でシベリアに抑留された薄井さんが、それでもなおロシアを憎まずバレエの国を愛したことを思うと、今こそこのコレクションを紹介するべきではと思った。

元々のサイトはこちら。

実際にはあまりにパチパチ撮りすぎて挙げる根性がなかったというのもあるが、まあなんとか。

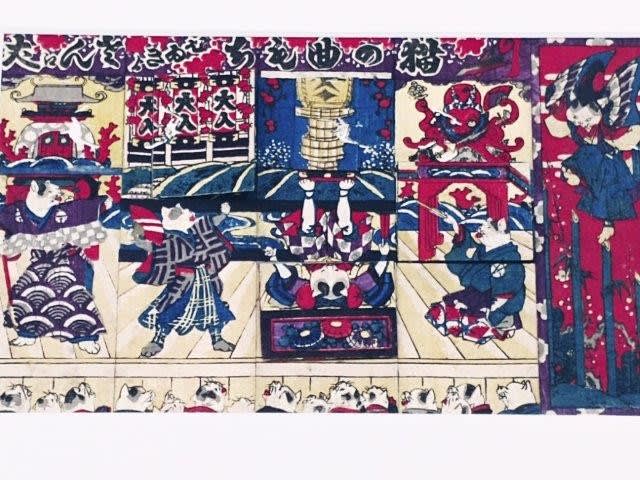

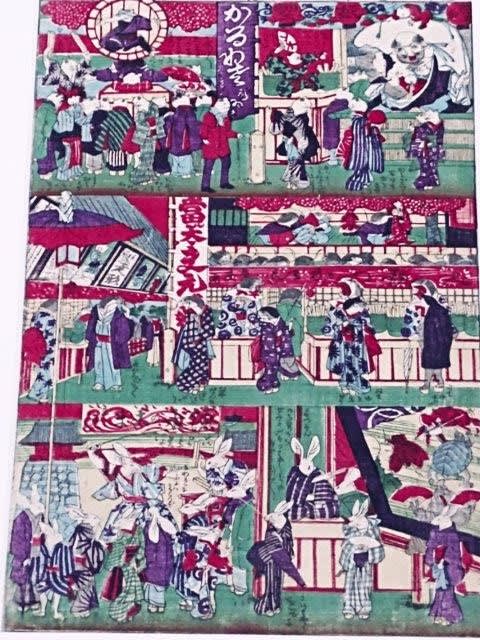

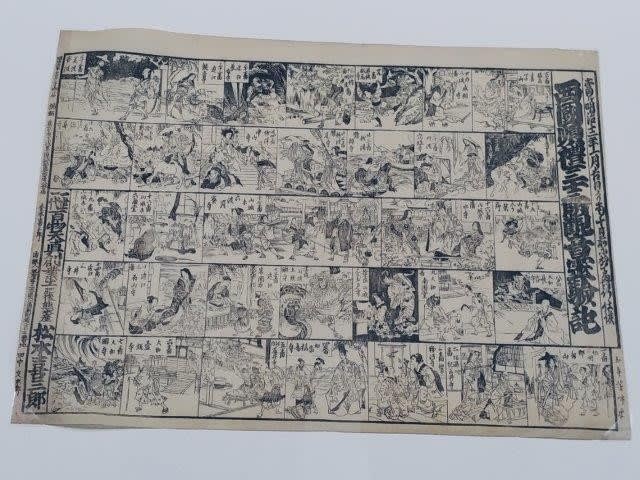

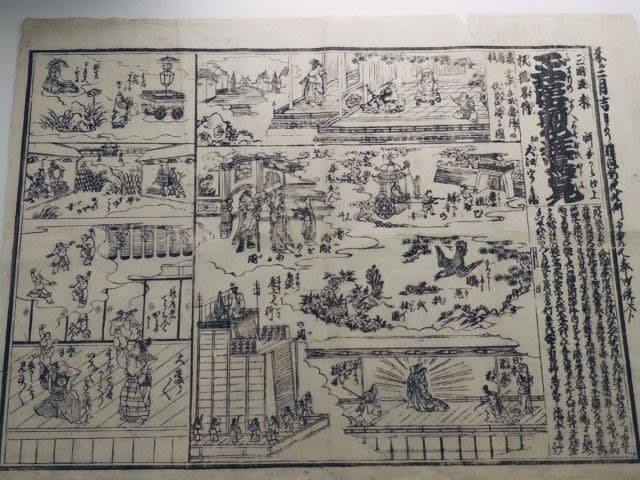

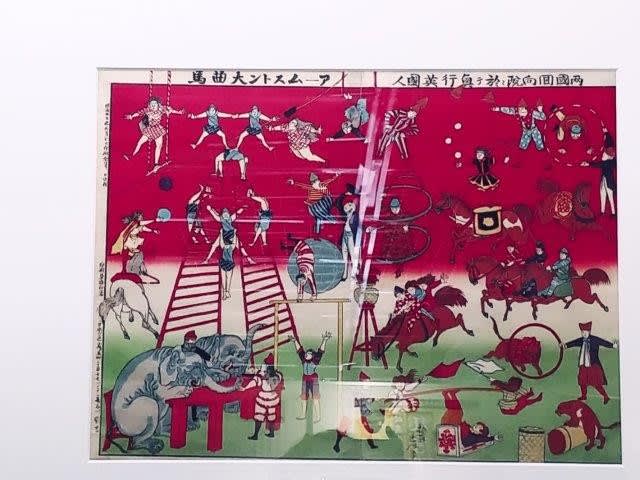

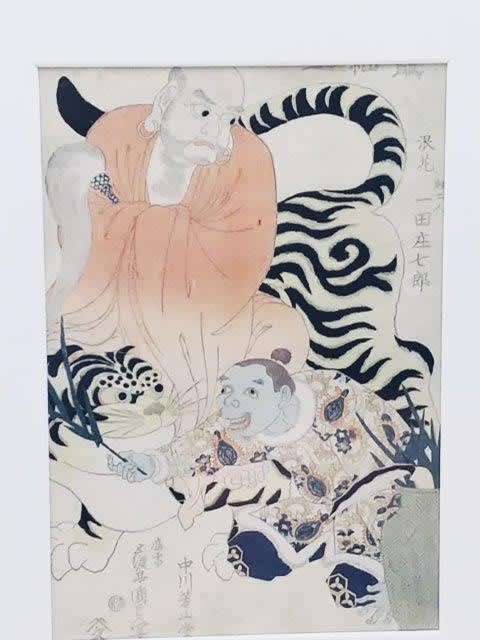

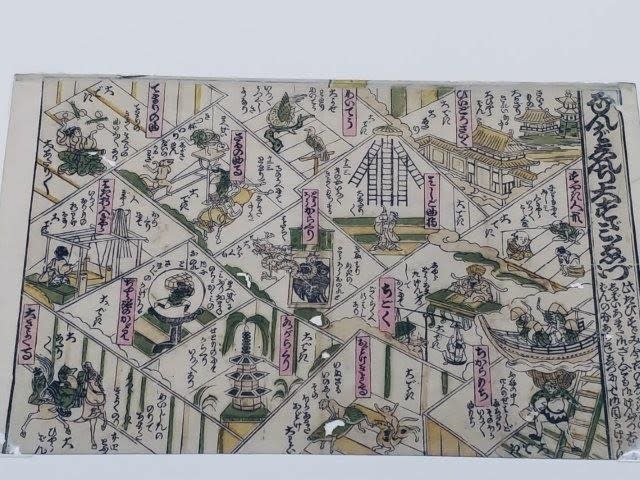

バレエ・リュス関連とそれ以前のバレエの絵とが並んでいた。

看板としてこの絵が選ばれていて、それを見ながら会場へ向かった。

エレベーターにもこちらが。

クルミわり人形もずらり

古いブロマイドも魅力的。

切手にもなった。

衣装画

いずれも当時斬新だったろうと思う。

そろそろ登場するか…牧神の午後 ニジンスキー

やはりカッコいい。

ところでわたしが最初にみたバレエ・リュス関連の絵と言えば実はこちら。

エレクトーン教室のカレンダーでした。

デザイン性の高さにはときめくばかり。

一旦ここまで

わが国を代表するという以上に現代バレエ界を代表する、偉大な人だった。

とはいえわたしがこの人を知ったのは近年に新聞で紹介されたのを見たからで、シベリア抑留中でも人を憎まずバレエの国を愛したという記事を読み、芸術の力というものについて改めて考えるきっかけともなった。

今、ロシアの大統領の命令でロシア軍がウクライナを攻撃している。

ロシア人の誰もが侵略を望んでいるわけではなく、逆に自国の大統領に対して「侵略戦争を止めろ」と声を上げている人も少なくはない。

だが、その声をつぶすために大統領は市民を拘束している。

それでも他国を武力で侵略する愚かさを知る人は少ないわけではなく、小さな抵抗は続いている。

正直な話まさか21世紀になって戦争を見ることになるとは思いもしなかった。

だがかつての第二次世界大戦でシベリアに抑留された薄井さんが、それでもなおロシアを憎まずバレエの国を愛したことを思うと、今こそこのコレクションを紹介するべきではと思った。

元々のサイトはこちら。

実際にはあまりにパチパチ撮りすぎて挙げる根性がなかったというのもあるが、まあなんとか。

バレエ・リュス関連とそれ以前のバレエの絵とが並んでいた。

看板としてこの絵が選ばれていて、それを見ながら会場へ向かった。

エレベーターにもこちらが。

クルミわり人形もずらり

古いブロマイドも魅力的。

切手にもなった。

衣装画

いずれも当時斬新だったろうと思う。

そろそろ登場するか…牧神の午後 ニジンスキー

やはりカッコいい。

ところでわたしが最初にみたバレエ・リュス関連の絵と言えば実はこちら。

エレクトーン教室のカレンダーでした。

デザイン性の高さにはときめくばかり。

一旦ここまで