大和文華館の2023年初の展覧会に行く。

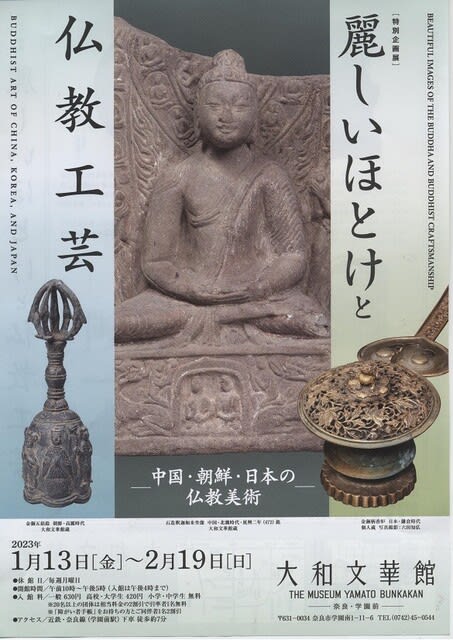

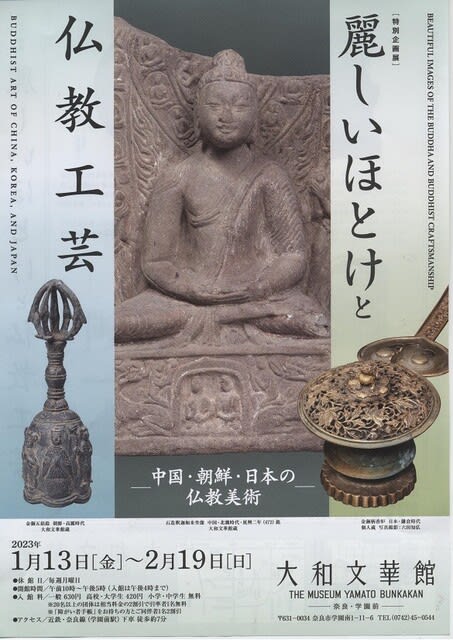

題して「麗しいほとけと仏教工芸-中国・朝鮮・日本の仏教美術-」展である。

特に意図したわけではないが、初日の開館直後に展覧会を見た。

この大和文華館の展示の構造を御存じの方にはわたしが何を言ってるのかわかってもらえると思うが、ここはいつも展示室に入るやすぐに、三つ並ぶガラスケースが出迎えてくれる。

わたしたちはまずその独立した三つのケースを眺めることから始める。

今回はそこに様子の異なる仏像が配置されていた。

それを眺めるのだが、ただ眺めるだけでなく、むしろ向き合うという感覚があった。

ニーチェの言葉ではないが、向こうもこっちを見ているのだ。

そのことを実感する。

左から右へ順に

石造如来坐像 朝鮮・高麗 高23.1

金銅十一面観音懸仏 個人蔵 日本・平安 径32.8

金銅如来坐像 庚□銘 中国・北魏 高12.7

左は高麗の石像はその前代の統一新羅の石造の影響下にあったそう。滑石製で丸顔の佛。のっそりしている。

中は平安時代に流行した懸仏だが、これは中央の観音の像をそのまま貼り付けましたと言う状況で、顔は大変長めで彫もとても濃やか。一見墨書きに見えるくらいの文様も彫ったもの。

右は北魏の特徴を備えた小さな如来像には金がよく残っていた。足下の二人の供養者の姿もはっきりしている。

「庚□銘」の年号銘文は480年か490年からしい。後ろにも回るとくっきりと仏が浮かんでいる。

Ⅰ 麗しい仏の姿 インドからの東漸

この「東漸」という言葉は仏教東漸という単語くらいにしか使われていないように思う。

東へ進むのだ、新しい宗教は。

石造二仏・供養者像 スワート出土パキスタン・2-3世紀 高32.0 幅40.0

中央に二仏と右にギリシャ風の女人二人、左にパルティア風男性、背後に僧侶二人という構成。そしてこの二仏は釈迦と多宝かと思いきや、どうやら釈迦と過去仏または未来仏という設定らしい。

文化の多様性を感じさせるキャラ達。

石造釈迦如来坐像 延興2年(472)銘 中国・北魏 高33.5 幅24.5

チラシ表のにこにこする丸顔仏像。幅の関係で全体は出ていないが、左右の脇侍の手が大変くっきりと刻まれている。それぞれ何やら器らしきものを捧げている。

台座には二人の人物か仏関係、そしてその左右に二足龍のようなものがいる。

解説を読むと、北魏の文成帝は、太武帝が446-452年の間に仏教弾圧したのに対し、滅罪のために仏教を手厚く保護したそうだ。それで雲崗石窟寺院の建造を始めた。

大きな反動である。弾圧の次に今も残る雲崗石窟寺院を拵え、更にその後の孝文帝は龍門石窟を拵えた。

北魏の時代にこうした大事件と文化的な大変換があったのだ。

まだまだ学ぶことは多いなあ。

石造二仏並坐像 孝昌2年(526)銘 中国・北魏 高33.8

とても仲良しな感じがする。胸元のリボンもいい。アクティブな雰囲気。

ところでこの背後にはシッダルタの城を出るシーンが刻まれている。三日月の下、御者も馬も伏して泣く。

石造仏頭 大同出土 中国・北魏 高27.8

ぱっと見て『能見投手やん』と思った。いやほんまにそういうお顔。大同出土とあるがこれも実は雲崗のらしい。

石造如来立像 中国・北魏 高114.0

三つのガラスケースの右の背後、パティオの竹林の前に佇む配置。一目見てこれまた『しりあがり寿の作画かな』と思うような顔立ち。龍門石窟から剥ぎ取られてきたそうで、光背ではなく壁面がついている。

「僧祇支」の襟のリボンが大きい。挙げられた手を見ると親指と人差し指の間に立派な水かきがあった。

石造浮彫飛天像 龍門出土 中国・北魏 高43.0 幅28.0

車輪の上にいる飛天の身の8割が乗りだしている造形で、とてもスピーディーな感じがある。顔も全面ではなく大体出ているところがいい。全体像は欠落しているが、この部分だけというのもいいものだ。

石造四面仏 中国・北周末-隋初 高38.5

これは龕四面にそれぞれ仏たちがいるのだが、その囲いの上にも立体的な装飾がついていて、これがビザンチンの王冠のようにも見える。エキゾチックな美がある。

石造四面仏 中国・北斉 高12.4 幅8.7

黄華石という石で出来ているのだが、セイロンカレーのような黄色みがある。

石造道教三尊像 大唐開元13年(725)銘 中国・唐 高33.7 幅20.0

道教を保護した玄宗皇帝の頃のもの。老子が中央にいる。・・・そうか、楊貴妃も女道士になっていたものなあ。

塼仏をみる。

如来形塼仏 中国・隋-唐 高9.5 幅6.5 千体仏の一部で20仏がここにある。

如来形独尊塼仏2点 中国・唐 高4.8 幅3.7高4.9 幅3.8 小さい。

金銅楊柳観音立像 中国・唐 高14.3 隙間と言うかそれがたいへん綺麗。細身の美。

金銅如意輪観音像 中国・唐末期 高10.7

肘などが黒光りしていた。手首から先がない手がいくつも。

金銅板仏 中国・遼 高14.0 幅10.2

上部にシビがついている。本体には30尊。中央に別に一。

木造釈迦如来立像 中国・唐末期あるいは遼 高42.0

これはもう完全に淡谷のり子オンステージ。物凄くよく似ている。歌声が聴こえてきそうだ。

両手首先がないが、片腕を挙げて歌っているに違いない。

木造とあるが、実は胸元などは乾漆で作られているそうな。白毫の所が欠落している。なにか石でも嵌めていたのかもしれない。

刺繡如来像 中国・明 10.5×9.0 結びが表に出るようにした「相良縫い」という手法だそう。

と言われてもわたしではよくわからんので帰宅後に画像を色々見てなんとなく納得した。

なるほど螺髪にぴったり。

ここからは古代朝鮮。

金銅薬師如来立像 朝鮮・三国(新羅) 高12.8 丸顔の可愛い如来。

金銅如来立像 朝鮮・統一新羅 総高 12.2 両肩を覆う通肩衣。これが流行った時代。 7世紀後半。

金銅飛天形飾金具 朝鮮・統一新羅 高9.2 鳳凰に乗る飛天。とても薄い。

飛天文軒平瓦断片2点 慶州・興輪寺、普門寺出土 朝鮮・統一新羅 長14.3 11.6

統一新羅時代が朝鮮における石造の頂点を極めた時代だったそうだ。

なるほど、この二種の瓦に浮かぶ飛天はそれぞれがとても綺麗だ。

興輪寺のは雲の上にいるようだし、普門寺のは横向きの姿で、「三人吉三」のお嬢吉三の隠れた飛天の羽目板を思い出した。

金の煌めく経巻が出た。

大方広仏華厳経2冊(巻第三十五、三十六) 紺紙金泥著色 朝鮮・高麗後期 各帖31.0×11.0

これはもう何度も観ているが、見返りのところに仏の世界が描かれていて、とても綺麗。

この作品についてはこちらに多少詳しく記している。

日本へやっと来た。

日本への伝来と求法

如来形三尊塼仏 奈良県・伝橘寺出土 日本・奈良前期 高9.3 幅9.6 厚1.3

赤茶けているのはこれは・・・埋もれていたのだろうか。

三尊塼仏・三尊塼仏断片 大阪府・太平寺、西琳寺出土2点 日本・奈良前期 高11.0 幅8.5高6.7 幅5.6

太平寺は堺にある行基菩薩の創建。西琳寺は西(=かわち)文氏の氏寺。王仁氏の末裔。こちらは羽曳野。

その二つはほぼ同じ図様なのだが、どちらもなんというかSF小説のイラストのような趣がある。

しゅっとしたプロポーションのドレスの女性像が幾何学文様と共に並ぶ・・・こういうのが結構好きなのだ。

上代裂帖 日本・飛鳥-奈良 31.0×21.5

法隆寺から出たものを集めている。髪の辺りの刺繍は解けてしまったが、丸顔の愛らしい飛天がこちらを向いている。なんでも初代館長の矢代幸雄はこの飛天を「愛くるしい」といってお気に入りだったそうだ。

そういえば白鶴美術館にある法隆寺伝来の幡の飛天も、東博の法隆寺館の飛天たちもみんなけっこう眉がしっかりしている。目もはっきり開いている。白鳳時代はぱっちりした目が好まれていたと思っていいのだろうか。

平安時代とは全く違う顔立ち。

一字一仏瓦経法華経観世音菩薩普門品第二十五 兵庫県・楽音寺出土 日本・平安後期 高17.8 幅17.2

『粘土やな』という実感が強い。15の仏の胸元に一字ずつ漢字が浮いている。

木造菩薩立像 伝興福寺千体仏の一 日本・平安中期後期 高38.3

両腕は肩から完全に失われている。後に腕を取り付けたらしくほぞもあるが、しかしそれもまた失われている。

仏画が集まる。

刺繡五髻文殊菩薩像 日本・鎌倉 40.2×24.8

左から右へ向かう。この動きは信貴山縁起絵巻の剣の護法童子と一緒。獅子が勇壮にガオーっと首だけ後ろに向けて吠える。

文珠少年は頭上に5つの小さい髷を載せている。

画帖や一枚物の肖像を集めた絵巻は分割されやすい。

佐竹本とかね。ここにある金胎仏画帖もそう。

紙本著色 日本・平安後期 各25.3×14.0

大和文華館には12図があるが、並び方が原本とは違うらしい。よそ様のも一図あり。いずれもカラフル。

モノクロの参考物件が展示されていた。

Ⅱ きらびやかな仏教工芸―荘厳具と法具、梵音具、僧具

仏教工芸というのも興味深い分野だと常々思っている。

これは仏教だけではなく、宗教全般に言えることかもしれない。

以前、鍍金の小さな法具を見たが、それとほぼ同じ形のものをキリスト教の遺物として映画で使われているのを見た。

「さまよえる人々」というオランダ映画で、プロテスタントとカトリックの紛争時期を背景にしたオランダでの不思議な物語。

共通する形というものは、そこに人々の共感があるから生まれるのかもしれない。

無意識の、というものよりも。

金銅龍頭特別出陳 個人蔵 中国・唐 高39.0

結構首が長い。その首が実は把持部分かもしれない。なかなか猛々しい顔をしている。龍というよりラドンに似ていないか。いやあれも龍の一種か。三つ首翼竜とでもいうべき怪獣。

金銅製合子・銀製合子 朝鮮・統一新羅 高3.0 径5.1 高3.5 径6.1

ああやはり銀は真っ黒黒になっているね。

金銅経筒 朝鮮・統一新羅―高麗 高15.5

細いわ。だからか実はシャリ器かもしれないのか。

羅漢図 五百羅漢のひとつ 乙未(1235)七月銘 絹本墨画淡彩 朝鮮・高麗 57.8×39.6

これ実は蒙古襲来に対し、羅漢図を描いて敵のメッサツを祈願しているわけです。この年と翌年の国家的事業。

銅製銀象嵌柳水禽文浄瓶 朝鮮・高麗 高27.0 胴径12.7

これも以前から好きな一品。本当に黒地になっているのだけど、その分象嵌された線描がくっきり。

鷺などが楽しげに静かに遊ぶ様子がいい。こういう高麗の美意識がとても好き。

銅製五鈷鈴 朝鮮・高麗 高17.5 径5.6

チラシ表の左のあれ。ベルですな。

太政官符案 延暦廿四年(805)九月十一日 紙本墨書日本・平安 30.3×24.2

この公文書の内容、何かと言うと空海の身分証明書。讃岐の国の真魚と本名も記されている。

774年生まれだから満31歳か。で、この書類が「空海」の名が初めて公式に現れたものだそう。

常暁請来目録 紙本墨書 日本・平安後期 29.5×401.7

これは常暁と言う僧侶が入唐して「これだけのことしましたよ、みてみて」というもの。つまりたった一年しか向こうにいられなくて、それで軽視されては困るのでこれでもかと内容を・・・盛ってるのかどうかはわたしは知らんわ。

いろいろ大変やってんなあ…

ちょっと違うけど、例の「蒙古襲来図」のあれかて鎌倉殿に「いかに自分がよく働いたか」を証明するための絵巻なんよね。あれもこれも国宝です。

両部別録 紙本墨書 日本・平安後期 27.2×542.3

こちらは持ち帰り現物の目録

金銅舎利容器 個人蔵 日本・鎌倉 高13.0

元は有馬の温泉寺からのもの。筒内ガラスが3スペースに分かれている。

金銅蓮弁飾火舎 個人蔵 日本・鎌倉 総高8.0 径8.3

なんだか「えへん」といいそうな、チビの癖にエラそう、みたいな。かわいいやつめ。

以下、仏具であり武器であるものたち。

金銅宝珠杵 個人蔵 日本・鎌倉 長14.5

柄の中央の鬼目が盛り上がる。そっとわたしは「虚哭神去」を想ったわ…

金銅羯磨及び台 日本・鎌倉 (羯磨) 幅12.1 (台) 高1.5 径12.6

金銅五鈷五種子鈴 日本・鎌倉 高17.5 底径7.6

金銅輪宝 日本・鎌倉 径18.6

みんな「武器」なんよなあ。で、わたしは荻野真「孔雀王」を思い出したよ。それも孔雀がインドラの力を招来するシーン。あの辺りの話の盛り上がりは今思い出してもカッコよかったなあ。

鳥文磬 個人蔵 日本・平安 幅15.8

植物を中心に左右に鳥が佇む。平穏な図柄

金銅柄香炉 個人蔵 日本・鎌倉 長37.0 火炉口径9.9

チラシ表の右。可愛い獅子が乗る。

元は名古屋の近藤友右衛門旧蔵品。この人についてはこちらで調べた。

銅板地螺鈿花鳥文説相箱 日本・平安 高7.0×30.0×26.0

前々からこの縁周りにいる文鳥たちのくりくりした目の可愛さにををとなっている。

木地銀蒔絵禅機図経箱 日本・室町 高28.8×31.5×41.0

禅機図だから例のいらんことしいの南泉の図とかもあるわけさ。このおっさんだけはほんまにしばいたろかと思うね。

造東大寺勧進栄西書状 石津浦地頭宛 三月十六日 紙本墨書 日本・鎌倉 27.5×52.3

何年か前に東博で栄西(そのときにヨウサイと音の違いを明らかにしてたな)の展覧会があったが、これが出てたかな・・・ちょっと思い出せない。

最後は漆器。

根来塗茶入 日本・室町 高5.7 径7.2 上が黒で下が朱とセパレート。

根来塗茶杓 日本・室町 長21.4 縦筋3本ながれる。

堆朱入子輪形香合 中国・明 高3.3 径6.9 やはり明代の技巧の凝ったものはいいな。

堆黒屈輪盆 中国・明 高3.7 径19.3 ぐりぐり

堆青屈輪盆 中国・明 高3.6 径33.0 いや、青には見えないな。赤茶に近くないか。

珍しく初日に出かけ、一週間以内に感想を挙げれた。

今年は何とかこれくらいのペースでやっていきたいな。

展覧会は2/19まで。今は寒椿と山茶花が盛りです。

題して「麗しいほとけと仏教工芸-中国・朝鮮・日本の仏教美術-」展である。

特に意図したわけではないが、初日の開館直後に展覧会を見た。

この大和文華館の展示の構造を御存じの方にはわたしが何を言ってるのかわかってもらえると思うが、ここはいつも展示室に入るやすぐに、三つ並ぶガラスケースが出迎えてくれる。

わたしたちはまずその独立した三つのケースを眺めることから始める。

今回はそこに様子の異なる仏像が配置されていた。

それを眺めるのだが、ただ眺めるだけでなく、むしろ向き合うという感覚があった。

ニーチェの言葉ではないが、向こうもこっちを見ているのだ。

そのことを実感する。

左から右へ順に

石造如来坐像 朝鮮・高麗 高23.1

金銅十一面観音懸仏 個人蔵 日本・平安 径32.8

金銅如来坐像 庚□銘 中国・北魏 高12.7

左は高麗の石像はその前代の統一新羅の石造の影響下にあったそう。滑石製で丸顔の佛。のっそりしている。

中は平安時代に流行した懸仏だが、これは中央の観音の像をそのまま貼り付けましたと言う状況で、顔は大変長めで彫もとても濃やか。一見墨書きに見えるくらいの文様も彫ったもの。

右は北魏の特徴を備えた小さな如来像には金がよく残っていた。足下の二人の供養者の姿もはっきりしている。

「庚□銘」の年号銘文は480年か490年からしい。後ろにも回るとくっきりと仏が浮かんでいる。

Ⅰ 麗しい仏の姿 インドからの東漸

この「東漸」という言葉は仏教東漸という単語くらいにしか使われていないように思う。

東へ進むのだ、新しい宗教は。

石造二仏・供養者像 スワート出土パキスタン・2-3世紀 高32.0 幅40.0

中央に二仏と右にギリシャ風の女人二人、左にパルティア風男性、背後に僧侶二人という構成。そしてこの二仏は釈迦と多宝かと思いきや、どうやら釈迦と過去仏または未来仏という設定らしい。

文化の多様性を感じさせるキャラ達。

石造釈迦如来坐像 延興2年(472)銘 中国・北魏 高33.5 幅24.5

チラシ表のにこにこする丸顔仏像。幅の関係で全体は出ていないが、左右の脇侍の手が大変くっきりと刻まれている。それぞれ何やら器らしきものを捧げている。

台座には二人の人物か仏関係、そしてその左右に二足龍のようなものがいる。

解説を読むと、北魏の文成帝は、太武帝が446-452年の間に仏教弾圧したのに対し、滅罪のために仏教を手厚く保護したそうだ。それで雲崗石窟寺院の建造を始めた。

大きな反動である。弾圧の次に今も残る雲崗石窟寺院を拵え、更にその後の孝文帝は龍門石窟を拵えた。

北魏の時代にこうした大事件と文化的な大変換があったのだ。

まだまだ学ぶことは多いなあ。

石造二仏並坐像 孝昌2年(526)銘 中国・北魏 高33.8

とても仲良しな感じがする。胸元のリボンもいい。アクティブな雰囲気。

ところでこの背後にはシッダルタの城を出るシーンが刻まれている。三日月の下、御者も馬も伏して泣く。

石造仏頭 大同出土 中国・北魏 高27.8

ぱっと見て『能見投手やん』と思った。いやほんまにそういうお顔。大同出土とあるがこれも実は雲崗のらしい。

石造如来立像 中国・北魏 高114.0

三つのガラスケースの右の背後、パティオの竹林の前に佇む配置。一目見てこれまた『しりあがり寿の作画かな』と思うような顔立ち。龍門石窟から剥ぎ取られてきたそうで、光背ではなく壁面がついている。

「僧祇支」の襟のリボンが大きい。挙げられた手を見ると親指と人差し指の間に立派な水かきがあった。

石造浮彫飛天像 龍門出土 中国・北魏 高43.0 幅28.0

車輪の上にいる飛天の身の8割が乗りだしている造形で、とてもスピーディーな感じがある。顔も全面ではなく大体出ているところがいい。全体像は欠落しているが、この部分だけというのもいいものだ。

石造四面仏 中国・北周末-隋初 高38.5

これは龕四面にそれぞれ仏たちがいるのだが、その囲いの上にも立体的な装飾がついていて、これがビザンチンの王冠のようにも見える。エキゾチックな美がある。

石造四面仏 中国・北斉 高12.4 幅8.7

黄華石という石で出来ているのだが、セイロンカレーのような黄色みがある。

石造道教三尊像 大唐開元13年(725)銘 中国・唐 高33.7 幅20.0

道教を保護した玄宗皇帝の頃のもの。老子が中央にいる。・・・そうか、楊貴妃も女道士になっていたものなあ。

塼仏をみる。

如来形塼仏 中国・隋-唐 高9.5 幅6.5 千体仏の一部で20仏がここにある。

如来形独尊塼仏2点 中国・唐 高4.8 幅3.7高4.9 幅3.8 小さい。

金銅楊柳観音立像 中国・唐 高14.3 隙間と言うかそれがたいへん綺麗。細身の美。

金銅如意輪観音像 中国・唐末期 高10.7

肘などが黒光りしていた。手首から先がない手がいくつも。

金銅板仏 中国・遼 高14.0 幅10.2

上部にシビがついている。本体には30尊。中央に別に一。

木造釈迦如来立像 中国・唐末期あるいは遼 高42.0

これはもう完全に淡谷のり子オンステージ。物凄くよく似ている。歌声が聴こえてきそうだ。

両手首先がないが、片腕を挙げて歌っているに違いない。

木造とあるが、実は胸元などは乾漆で作られているそうな。白毫の所が欠落している。なにか石でも嵌めていたのかもしれない。

刺繡如来像 中国・明 10.5×9.0 結びが表に出るようにした「相良縫い」という手法だそう。

と言われてもわたしではよくわからんので帰宅後に画像を色々見てなんとなく納得した。

なるほど螺髪にぴったり。

ここからは古代朝鮮。

金銅薬師如来立像 朝鮮・三国(新羅) 高12.8 丸顔の可愛い如来。

金銅如来立像 朝鮮・統一新羅 総高 12.2 両肩を覆う通肩衣。これが流行った時代。 7世紀後半。

金銅飛天形飾金具 朝鮮・統一新羅 高9.2 鳳凰に乗る飛天。とても薄い。

飛天文軒平瓦断片2点 慶州・興輪寺、普門寺出土 朝鮮・統一新羅 長14.3 11.6

統一新羅時代が朝鮮における石造の頂点を極めた時代だったそうだ。

なるほど、この二種の瓦に浮かぶ飛天はそれぞれがとても綺麗だ。

興輪寺のは雲の上にいるようだし、普門寺のは横向きの姿で、「三人吉三」のお嬢吉三の隠れた飛天の羽目板を思い出した。

金の煌めく経巻が出た。

大方広仏華厳経2冊(巻第三十五、三十六) 紺紙金泥著色 朝鮮・高麗後期 各帖31.0×11.0

これはもう何度も観ているが、見返りのところに仏の世界が描かれていて、とても綺麗。

この作品についてはこちらに多少詳しく記している。

日本へやっと来た。

日本への伝来と求法

如来形三尊塼仏 奈良県・伝橘寺出土 日本・奈良前期 高9.3 幅9.6 厚1.3

赤茶けているのはこれは・・・埋もれていたのだろうか。

三尊塼仏・三尊塼仏断片 大阪府・太平寺、西琳寺出土2点 日本・奈良前期 高11.0 幅8.5高6.7 幅5.6

太平寺は堺にある行基菩薩の創建。西琳寺は西(=かわち)文氏の氏寺。王仁氏の末裔。こちらは羽曳野。

その二つはほぼ同じ図様なのだが、どちらもなんというかSF小説のイラストのような趣がある。

しゅっとしたプロポーションのドレスの女性像が幾何学文様と共に並ぶ・・・こういうのが結構好きなのだ。

上代裂帖 日本・飛鳥-奈良 31.0×21.5

法隆寺から出たものを集めている。髪の辺りの刺繍は解けてしまったが、丸顔の愛らしい飛天がこちらを向いている。なんでも初代館長の矢代幸雄はこの飛天を「愛くるしい」といってお気に入りだったそうだ。

そういえば白鶴美術館にある法隆寺伝来の幡の飛天も、東博の法隆寺館の飛天たちもみんなけっこう眉がしっかりしている。目もはっきり開いている。白鳳時代はぱっちりした目が好まれていたと思っていいのだろうか。

平安時代とは全く違う顔立ち。

一字一仏瓦経法華経観世音菩薩普門品第二十五 兵庫県・楽音寺出土 日本・平安後期 高17.8 幅17.2

『粘土やな』という実感が強い。15の仏の胸元に一字ずつ漢字が浮いている。

木造菩薩立像 伝興福寺千体仏の一 日本・平安中期後期 高38.3

両腕は肩から完全に失われている。後に腕を取り付けたらしくほぞもあるが、しかしそれもまた失われている。

仏画が集まる。

刺繡五髻文殊菩薩像 日本・鎌倉 40.2×24.8

左から右へ向かう。この動きは信貴山縁起絵巻の剣の護法童子と一緒。獅子が勇壮にガオーっと首だけ後ろに向けて吠える。

文珠少年は頭上に5つの小さい髷を載せている。

画帖や一枚物の肖像を集めた絵巻は分割されやすい。

佐竹本とかね。ここにある金胎仏画帖もそう。

紙本著色 日本・平安後期 各25.3×14.0

大和文華館には12図があるが、並び方が原本とは違うらしい。よそ様のも一図あり。いずれもカラフル。

モノクロの参考物件が展示されていた。

Ⅱ きらびやかな仏教工芸―荘厳具と法具、梵音具、僧具

仏教工芸というのも興味深い分野だと常々思っている。

これは仏教だけではなく、宗教全般に言えることかもしれない。

以前、鍍金の小さな法具を見たが、それとほぼ同じ形のものをキリスト教の遺物として映画で使われているのを見た。

「さまよえる人々」というオランダ映画で、プロテスタントとカトリックの紛争時期を背景にしたオランダでの不思議な物語。

共通する形というものは、そこに人々の共感があるから生まれるのかもしれない。

無意識の、というものよりも。

金銅龍頭特別出陳 個人蔵 中国・唐 高39.0

結構首が長い。その首が実は把持部分かもしれない。なかなか猛々しい顔をしている。龍というよりラドンに似ていないか。いやあれも龍の一種か。三つ首翼竜とでもいうべき怪獣。

金銅製合子・銀製合子 朝鮮・統一新羅 高3.0 径5.1 高3.5 径6.1

ああやはり銀は真っ黒黒になっているね。

金銅経筒 朝鮮・統一新羅―高麗 高15.5

細いわ。だからか実はシャリ器かもしれないのか。

羅漢図 五百羅漢のひとつ 乙未(1235)七月銘 絹本墨画淡彩 朝鮮・高麗 57.8×39.6

これ実は蒙古襲来に対し、羅漢図を描いて敵のメッサツを祈願しているわけです。この年と翌年の国家的事業。

銅製銀象嵌柳水禽文浄瓶 朝鮮・高麗 高27.0 胴径12.7

これも以前から好きな一品。本当に黒地になっているのだけど、その分象嵌された線描がくっきり。

鷺などが楽しげに静かに遊ぶ様子がいい。こういう高麗の美意識がとても好き。

銅製五鈷鈴 朝鮮・高麗 高17.5 径5.6

チラシ表の左のあれ。ベルですな。

太政官符案 延暦廿四年(805)九月十一日 紙本墨書日本・平安 30.3×24.2

この公文書の内容、何かと言うと空海の身分証明書。讃岐の国の真魚と本名も記されている。

774年生まれだから満31歳か。で、この書類が「空海」の名が初めて公式に現れたものだそう。

常暁請来目録 紙本墨書 日本・平安後期 29.5×401.7

これは常暁と言う僧侶が入唐して「これだけのことしましたよ、みてみて」というもの。つまりたった一年しか向こうにいられなくて、それで軽視されては困るのでこれでもかと内容を・・・盛ってるのかどうかはわたしは知らんわ。

いろいろ大変やってんなあ…

ちょっと違うけど、例の「蒙古襲来図」のあれかて鎌倉殿に「いかに自分がよく働いたか」を証明するための絵巻なんよね。あれもこれも国宝です。

両部別録 紙本墨書 日本・平安後期 27.2×542.3

こちらは持ち帰り現物の目録

金銅舎利容器 個人蔵 日本・鎌倉 高13.0

元は有馬の温泉寺からのもの。筒内ガラスが3スペースに分かれている。

金銅蓮弁飾火舎 個人蔵 日本・鎌倉 総高8.0 径8.3

なんだか「えへん」といいそうな、チビの癖にエラそう、みたいな。かわいいやつめ。

以下、仏具であり武器であるものたち。

金銅宝珠杵 個人蔵 日本・鎌倉 長14.5

柄の中央の鬼目が盛り上がる。そっとわたしは「虚哭神去」を想ったわ…

金銅羯磨及び台 日本・鎌倉 (羯磨) 幅12.1 (台) 高1.5 径12.6

金銅五鈷五種子鈴 日本・鎌倉 高17.5 底径7.6

金銅輪宝 日本・鎌倉 径18.6

みんな「武器」なんよなあ。で、わたしは荻野真「孔雀王」を思い出したよ。それも孔雀がインドラの力を招来するシーン。あの辺りの話の盛り上がりは今思い出してもカッコよかったなあ。

鳥文磬 個人蔵 日本・平安 幅15.8

植物を中心に左右に鳥が佇む。平穏な図柄

金銅柄香炉 個人蔵 日本・鎌倉 長37.0 火炉口径9.9

チラシ表の右。可愛い獅子が乗る。

元は名古屋の近藤友右衛門旧蔵品。この人についてはこちらで調べた。

銅板地螺鈿花鳥文説相箱 日本・平安 高7.0×30.0×26.0

前々からこの縁周りにいる文鳥たちのくりくりした目の可愛さにををとなっている。

木地銀蒔絵禅機図経箱 日本・室町 高28.8×31.5×41.0

禅機図だから例のいらんことしいの南泉の図とかもあるわけさ。このおっさんだけはほんまにしばいたろかと思うね。

造東大寺勧進栄西書状 石津浦地頭宛 三月十六日 紙本墨書 日本・鎌倉 27.5×52.3

何年か前に東博で栄西(そのときにヨウサイと音の違いを明らかにしてたな)の展覧会があったが、これが出てたかな・・・ちょっと思い出せない。

最後は漆器。

根来塗茶入 日本・室町 高5.7 径7.2 上が黒で下が朱とセパレート。

根来塗茶杓 日本・室町 長21.4 縦筋3本ながれる。

堆朱入子輪形香合 中国・明 高3.3 径6.9 やはり明代の技巧の凝ったものはいいな。

堆黒屈輪盆 中国・明 高3.7 径19.3 ぐりぐり

堆青屈輪盆 中国・明 高3.6 径33.0 いや、青には見えないな。赤茶に近くないか。

珍しく初日に出かけ、一週間以内に感想を挙げれた。

今年は何とかこれくらいのペースでやっていきたいな。

展覧会は2/19まで。今は寒椿と山茶花が盛りです。