既に終了したが、逸翁美術館「花のある茶道具」展は本当に最初から最後まで花のある展覧会だった。

わたしは近さゆえの怠惰に負けて最終日に行くという、いつものことをやらかした。

展示される茶道具のうち、最初のいくつかは逸翁が開催した茶会にちなんだ茶道具やお軸などだった。

これはいい経験になる。実際に茶の湯をせずとも楽しめもする。

「見るだけ」ではあるがそこに妄想が加われば、わたしたちも古人の茶会に参加しているも同然なのだ。

茶道具を見る楽しみというのは、つまりはそういうことだと言ってもいいだろう。

昭和20年四月の茶会から。

今府中市美術館で恒例の春の江戸絵画祭りとして蕪村の展覧会が開催されているが、ここからもいくつか出ているようだ。

それでもホームを守る蕪村もいて、今回は「桃林騎馬図画賛」がある。

月下、桃の香る道を往く騎馬の人と従者と。

これには元ネタと言うか本歌があるようで、大方の意味は足元の春泥の半分は散った桃の花だというものだった。

春泥と言うとわたしなどは今東光「春泥尼抄」の尼僧春泥さんが思い浮かぶところだが、ここでいう「春泥」はむろん法名ではなく雪解け・霜解けの後のぬかるみの状況である。

それをこんな雅な呼び方をするのだから、ほんに日本語というものは美麗なりよ。

どうでもいいが、「ぬかるみ」というと昭和の大阪の子供は「ぬかるみの女」「ぬかるみの世界」を思い出すのでした。

元らしい釉薬の濃い目の青磁の瓶がある。牡丹文を貼り付けているがその茎がなかなか綺麗なのである。茎に目がゆく構成なのはアールヌーヴォーによくあることだが、こちらは元のもの。時代も国も超えてこんなことがある。

桜雪吹蒔絵茶器 三砂良哉 昭和 逸翁は古いものばかりを大事にしたわけではなく、今出来のものも愛した。懐石に洋食やパンケーキを供したのもやっぱり逸翁の新しもの好きな面が出ているからなのだ。

表千家十二世惺斎好みというこの雪吹型(薄茶器の形の一)に桜吹雪、金銀入り乱れての美。小さな花弁が一枚一枚様子が違うのも楽しい。

伊羅保片身替茶碗 遠州銘「山桜」 あー中を見て片身替りなのを実感するものの、全くの別な器を継いだようにしか見えないのが凄い。

触ってもいないが掌にざりざり感が伝わってくるようだ。

秋草図風炉先屏風 江戸 武蔵野ではないが芒が穂乱れる中、桔梗などの姿が背後に見える。赤い木枠には黄色のハートや〇などの透かしが入る。これは素敵だなあ。

黄瀬戸耳付花入 桃山 黄土色に近いような肌。形もいい。

桐文蒔絵螺鈿雪吹 伝・山本春正 江戸 桐だけを螺鈿で。17世紀中葉の蒔絵師の仕事。

以前他のも見ている。

わたしは蒔絵や螺鈿は奈良時代のと江戸中盤以降のが好きで、桃山の高台寺蒔絵やキリシタン関連の文物を飾る蒔絵は少しニガテだ。

乾山の可愛い茶碗が来た。

菊絵茶碗 白菊は白泥、葉は銹絵。派手さはないがいいなあ。

銹絵四君子文角違鉢 見込みの梅が特に可愛い喃。

ところで小林一三は山梨県の人で生後しばらくして生母を亡くしている。

若い頃の苦労話・悲しい話は昔の雅俗山荘での展覧会でみたが、せつない。

亡母追善の茶会もしている。

そこでは岡田為恭の蓮図が飾られている。

急須型の銀製七宝花文湯沸も可愛く、インドネシアで見つけた竹筒もいい。

道八の青磁鎬文火入のその鎬文の細さが素敵だ。

近年はサントリーで道八の大きい回顧展もあって、いいやきものが世に出て多くの人に愛でられた。

わたしが最初に道八を知ったのは1990年の金子國義の展覧会以降で、かれが愛したやきものの一つに道八のものがあり、そこから作品を探すようになったのだ。

こういうのは何だろう、感化というのか、好きなものネットワークと言うのか…

鏡花から清方、雪岱、里見弴、有島生馬、とゆくのと同じだ。

さていよいよ

「花のある茶道具」である。

これまでのは前哨戦。

梅と桜。

どちらも美麗。

梅と桜は「花の兄」「花の王」と称されるがどちらも等しく美しく、比べるものではない。

これで思い出すのが岡本綺堂の青蛙堂鬼談の「清水の井」に現れる「梅殿」「桜殿」と呼ばれる美しい二人の話、それから鏡花「風流線」で画家がモデルに思っていた人がたよれなくて困った時に、モデルになった別の美女を評するのにも梅と桜の違い云々と言っていた。

三藐院近衛信尹の梅花帰雁図の斜めに小野通女の和歌懐紙があった。

個人的にこういう配置がとても嬉しい。

元々信尹ファンなのだが、近年大和和紀さんが小野のお通をヒロインとした作品「イシュタルの娘」の作中で、二人をとても魅力的に描いてくれたのが嬉しくてならない。

ますます好きになったなあ。

絵は梅花の上を往く雁の群れ。ワイルド・ギース。

雁は単数ならグースだが複数になるとギース。そしてワイルド・ギースは野生の雁という意味のほかに傭兵の意味を持つそうな。

乾山の白梅図もある。まっすぐ伸びた枝に〇ぽちゃの白梅。可愛い。

梅蒔絵棗 了々斎銘「三千世界香」 銀が酸化したのと赤銅のようなのとで白梅紅梅。

千段巻松梅蒔絵棗 刀の茎を収めるあれと同じような形態。ぐるぐる…

向梅蒔絵平棗 野村得庵好 越田尾山 昭和 これはもう個人の趣味を目の当たりにするわけで、蓋部分にばーんっっと大きく梅。こういうのもいいものだ。

こぼれ梅花蒔絵棗 彫銘「羊」 原羊遊斎 金銀の梅花が散らばる可愛い棗。

やはり羊遊斎の作風が好きだな。

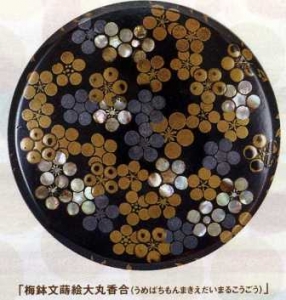

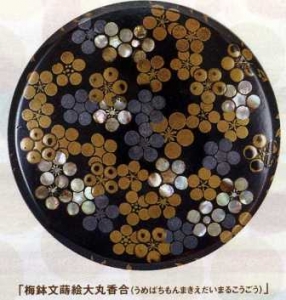

梅鉢文蒔絵大丸香合 チカチカして綺麗なのは銀の酸化による変化のおかげ。

銀のままでいるのもよいが黒ずむのもまた美。

色交趾額梅香合 永樂保全 蓋部分は茶色系のエナメルでそこに梅に鶯らしい。形までは見分けがつかないがとても綺麗な発色。

周囲は緑の地に白菊、縁周りは紫。交趾の良さに七宝のような煌めきがプラスされていた。

とても可愛い。

梅花文香合 三対のうち 河井寛次郎 これは後で椿、水仙の香合が出てきた。

いずれもいつもの作品に比べて小さいだけに文様もぎゅっと凝縮されていて、愛らしさも濃厚。チラシには梅が出ていた。可愛いなあ。

これは以前は草花絵香合とも言っていた。絵は山岡山泉

16代永樂即全による乾山写しの槍梅茶碗もある。金、赤、白の梅がいい。

モノクロチラシだが可愛さは伝わると思う。

梅は全般に可愛く、桜は綺麗という分かれ方をしているかもしれない。

そんな認識がある。

桜梅蒔絵香合 江戸 花芯のその蕊の違いで見分ける。花の形も違う。

ここにはないが桃も参加するとまた楽しかろう。

道八の色絵桜花文茶碗、雲錦文のよいのが出ていた。

どちらも桜が咲きこぼれる。

特に前者は色絵とは言い条、白地に薄いピンクの桜で、これも掌で愛でたいもの。

茶箱があった。白木に彩画。千家十職の駒沢利斎の拵えたもので絵は中島来章。幕末から明治初期の円山派の絵師による絵付けというのも良いものだ。

セットの萩焼に土筆が描かれてるのが愛らしいし、こういうのはほんとうにセンスだなあ。

桜蒔絵嵯峨棗写茶器 近藤道恵 加賀のお抱えのひとの作

蕪村、景文、芦雪の菊の絵が並ぶ。菊もそれぞれの個性が出ている。

様々な菊があることで、菊人形を思い出す。

菊人形を思い出すと犬神家が…やめよう。

芭蕉の菊の句の扇子もある。

み所のあれや 野分の後の菊

台風の後でもがんばって立っている菊。

吹上菊香合 永樂保全 ああ、ここにもあったか。置上で拵えた、蓋全体が白菊の香合。胡粉で盛り上がる可愛い喃。

これは好きなんだが、最初に観たのはたぶん茶道資料館でだと思うが…いや、やはりここか。

七年前にも見ているな。当時の感想

花・はな・HANA

基本的にコレクション展の良さと言うのは「再会」だと思っている。

七年ぶりに会えた作品が今回の展示にたくさんある。

そして再会の喜びと共に新たな恋も生まれる。

色絵乾山写菊花文茶碗 15代永樂保全 明治―昭和 近代の作品の優品 光琳菊の群れ

個人的にはこういうのがいいな。いい感じ。

こっちもいい。

椿の可愛いのも色々出ていたが中でもよかったのは青貝で椿をこしらえたもの。明の香合。

欲しいなあ。

道八の紫陽花文鉢もある。これはもう今でもすぐ使いたくなる鉢。内外に紫陽花。

錦手蘭文鉢 初代須田菁華 明治―昭和 アールヌーヴォーの影響を受けたと思う蘭の描き方。縁と見込みに咲いている。

黒織部菫文茶碗 桃山 黒織部だから白地部分に慎ましく鉄絵で菫が咲いている。

桔梗絵鉢 永樂妙全・松村梅叟画 明治―昭和 濃い灰というより茶に近い、阪急のマルーンカラーより少し薄い色。梅ねずみ色というか工業でいえば26番の色。そこに白い桔梗。綺麗。

今回もいいものをいっぱい見せてもらってよかった。

次回の展覧会は早い目に行って早めに挙げたいと思います。

わたしは近さゆえの怠惰に負けて最終日に行くという、いつものことをやらかした。

展示される茶道具のうち、最初のいくつかは逸翁が開催した茶会にちなんだ茶道具やお軸などだった。

これはいい経験になる。実際に茶の湯をせずとも楽しめもする。

「見るだけ」ではあるがそこに妄想が加われば、わたしたちも古人の茶会に参加しているも同然なのだ。

茶道具を見る楽しみというのは、つまりはそういうことだと言ってもいいだろう。

昭和20年四月の茶会から。

今府中市美術館で恒例の春の江戸絵画祭りとして蕪村の展覧会が開催されているが、ここからもいくつか出ているようだ。

それでもホームを守る蕪村もいて、今回は「桃林騎馬図画賛」がある。

月下、桃の香る道を往く騎馬の人と従者と。

これには元ネタと言うか本歌があるようで、大方の意味は足元の春泥の半分は散った桃の花だというものだった。

春泥と言うとわたしなどは今東光「春泥尼抄」の尼僧春泥さんが思い浮かぶところだが、ここでいう「春泥」はむろん法名ではなく雪解け・霜解けの後のぬかるみの状況である。

それをこんな雅な呼び方をするのだから、ほんに日本語というものは美麗なりよ。

どうでもいいが、「ぬかるみ」というと昭和の大阪の子供は「ぬかるみの女」「ぬかるみの世界」を思い出すのでした。

元らしい釉薬の濃い目の青磁の瓶がある。牡丹文を貼り付けているがその茎がなかなか綺麗なのである。茎に目がゆく構成なのはアールヌーヴォーによくあることだが、こちらは元のもの。時代も国も超えてこんなことがある。

桜雪吹蒔絵茶器 三砂良哉 昭和 逸翁は古いものばかりを大事にしたわけではなく、今出来のものも愛した。懐石に洋食やパンケーキを供したのもやっぱり逸翁の新しもの好きな面が出ているからなのだ。

表千家十二世惺斎好みというこの雪吹型(薄茶器の形の一)に桜吹雪、金銀入り乱れての美。小さな花弁が一枚一枚様子が違うのも楽しい。

伊羅保片身替茶碗 遠州銘「山桜」 あー中を見て片身替りなのを実感するものの、全くの別な器を継いだようにしか見えないのが凄い。

触ってもいないが掌にざりざり感が伝わってくるようだ。

秋草図風炉先屏風 江戸 武蔵野ではないが芒が穂乱れる中、桔梗などの姿が背後に見える。赤い木枠には黄色のハートや〇などの透かしが入る。これは素敵だなあ。

黄瀬戸耳付花入 桃山 黄土色に近いような肌。形もいい。

桐文蒔絵螺鈿雪吹 伝・山本春正 江戸 桐だけを螺鈿で。17世紀中葉の蒔絵師の仕事。

以前他のも見ている。

わたしは蒔絵や螺鈿は奈良時代のと江戸中盤以降のが好きで、桃山の高台寺蒔絵やキリシタン関連の文物を飾る蒔絵は少しニガテだ。

乾山の可愛い茶碗が来た。

菊絵茶碗 白菊は白泥、葉は銹絵。派手さはないがいいなあ。

銹絵四君子文角違鉢 見込みの梅が特に可愛い喃。

ところで小林一三は山梨県の人で生後しばらくして生母を亡くしている。

若い頃の苦労話・悲しい話は昔の雅俗山荘での展覧会でみたが、せつない。

亡母追善の茶会もしている。

そこでは岡田為恭の蓮図が飾られている。

急須型の銀製七宝花文湯沸も可愛く、インドネシアで見つけた竹筒もいい。

道八の青磁鎬文火入のその鎬文の細さが素敵だ。

近年はサントリーで道八の大きい回顧展もあって、いいやきものが世に出て多くの人に愛でられた。

わたしが最初に道八を知ったのは1990年の金子國義の展覧会以降で、かれが愛したやきものの一つに道八のものがあり、そこから作品を探すようになったのだ。

こういうのは何だろう、感化というのか、好きなものネットワークと言うのか…

鏡花から清方、雪岱、里見弴、有島生馬、とゆくのと同じだ。

さていよいよ

「花のある茶道具」である。

これまでのは前哨戦。

梅と桜。

どちらも美麗。

梅と桜は「花の兄」「花の王」と称されるがどちらも等しく美しく、比べるものではない。

これで思い出すのが岡本綺堂の青蛙堂鬼談の「清水の井」に現れる「梅殿」「桜殿」と呼ばれる美しい二人の話、それから鏡花「風流線」で画家がモデルに思っていた人がたよれなくて困った時に、モデルになった別の美女を評するのにも梅と桜の違い云々と言っていた。

三藐院近衛信尹の梅花帰雁図の斜めに小野通女の和歌懐紙があった。

個人的にこういう配置がとても嬉しい。

元々信尹ファンなのだが、近年大和和紀さんが小野のお通をヒロインとした作品「イシュタルの娘」の作中で、二人をとても魅力的に描いてくれたのが嬉しくてならない。

ますます好きになったなあ。

絵は梅花の上を往く雁の群れ。ワイルド・ギース。

雁は単数ならグースだが複数になるとギース。そしてワイルド・ギースは野生の雁という意味のほかに傭兵の意味を持つそうな。

乾山の白梅図もある。まっすぐ伸びた枝に〇ぽちゃの白梅。可愛い。

梅蒔絵棗 了々斎銘「三千世界香」 銀が酸化したのと赤銅のようなのとで白梅紅梅。

千段巻松梅蒔絵棗 刀の茎を収めるあれと同じような形態。ぐるぐる…

向梅蒔絵平棗 野村得庵好 越田尾山 昭和 これはもう個人の趣味を目の当たりにするわけで、蓋部分にばーんっっと大きく梅。こういうのもいいものだ。

こぼれ梅花蒔絵棗 彫銘「羊」 原羊遊斎 金銀の梅花が散らばる可愛い棗。

やはり羊遊斎の作風が好きだな。

梅鉢文蒔絵大丸香合 チカチカして綺麗なのは銀の酸化による変化のおかげ。

銀のままでいるのもよいが黒ずむのもまた美。

色交趾額梅香合 永樂保全 蓋部分は茶色系のエナメルでそこに梅に鶯らしい。形までは見分けがつかないがとても綺麗な発色。

周囲は緑の地に白菊、縁周りは紫。交趾の良さに七宝のような煌めきがプラスされていた。

とても可愛い。

梅花文香合 三対のうち 河井寛次郎 これは後で椿、水仙の香合が出てきた。

いずれもいつもの作品に比べて小さいだけに文様もぎゅっと凝縮されていて、愛らしさも濃厚。チラシには梅が出ていた。可愛いなあ。

これは以前は草花絵香合とも言っていた。絵は山岡山泉

16代永樂即全による乾山写しの槍梅茶碗もある。金、赤、白の梅がいい。

モノクロチラシだが可愛さは伝わると思う。

梅は全般に可愛く、桜は綺麗という分かれ方をしているかもしれない。

そんな認識がある。

桜梅蒔絵香合 江戸 花芯のその蕊の違いで見分ける。花の形も違う。

ここにはないが桃も参加するとまた楽しかろう。

道八の色絵桜花文茶碗、雲錦文のよいのが出ていた。

どちらも桜が咲きこぼれる。

特に前者は色絵とは言い条、白地に薄いピンクの桜で、これも掌で愛でたいもの。

茶箱があった。白木に彩画。千家十職の駒沢利斎の拵えたもので絵は中島来章。幕末から明治初期の円山派の絵師による絵付けというのも良いものだ。

セットの萩焼に土筆が描かれてるのが愛らしいし、こういうのはほんとうにセンスだなあ。

桜蒔絵嵯峨棗写茶器 近藤道恵 加賀のお抱えのひとの作

蕪村、景文、芦雪の菊の絵が並ぶ。菊もそれぞれの個性が出ている。

様々な菊があることで、菊人形を思い出す。

菊人形を思い出すと犬神家が…やめよう。

芭蕉の菊の句の扇子もある。

み所のあれや 野分の後の菊

台風の後でもがんばって立っている菊。

吹上菊香合 永樂保全 ああ、ここにもあったか。置上で拵えた、蓋全体が白菊の香合。胡粉で盛り上がる可愛い喃。

これは好きなんだが、最初に観たのはたぶん茶道資料館でだと思うが…いや、やはりここか。

七年前にも見ているな。当時の感想

花・はな・HANA

基本的にコレクション展の良さと言うのは「再会」だと思っている。

七年ぶりに会えた作品が今回の展示にたくさんある。

そして再会の喜びと共に新たな恋も生まれる。

色絵乾山写菊花文茶碗 15代永樂保全 明治―昭和 近代の作品の優品 光琳菊の群れ

個人的にはこういうのがいいな。いい感じ。

こっちもいい。

椿の可愛いのも色々出ていたが中でもよかったのは青貝で椿をこしらえたもの。明の香合。

欲しいなあ。

道八の紫陽花文鉢もある。これはもう今でもすぐ使いたくなる鉢。内外に紫陽花。

錦手蘭文鉢 初代須田菁華 明治―昭和 アールヌーヴォーの影響を受けたと思う蘭の描き方。縁と見込みに咲いている。

黒織部菫文茶碗 桃山 黒織部だから白地部分に慎ましく鉄絵で菫が咲いている。

桔梗絵鉢 永樂妙全・松村梅叟画 明治―昭和 濃い灰というより茶に近い、阪急のマルーンカラーより少し薄い色。梅ねずみ色というか工業でいえば26番の色。そこに白い桔梗。綺麗。

今回もいいものをいっぱい見せてもらってよかった。

次回の展覧会は早い目に行って早めに挙げたいと思います。