DIPファイナンスとは、倒産手続き開始後も旧経営陣に経営を任せつつ、新たな資金を提供する金融手法。

DIPとは、debtor in possession(占有を継続する債務者)の略。

本業に力があり、再生可能な企業の場合、通常の倒産手続きのように管財人が経営権を握るより、旧経営陣に任せた方が現実的な場合がある。このような場合にDIPファイナンスが利用される。

DIPファイナンスとは、もともとアメリカ連邦倒産法の第11章(チャプター・イレブン)にいうDIP(Debtor In Possession 占有を継続する再建途上の債務者)に対する融資をいいます。

日本では、一般に、民事再生法や会社更生法等の法的倒産手続に加え、私的整理をも含めて再建途上にある企業に対する融資一般を指すものとして使われます。

アメリカでは、DIPファイナンスについて、制定法によりすべての共益債権に優先する「超優先性(Super-priority)の付与」、あるいは「既存の担保権に優先する担保権の設定(priming lien)」が認められていますが、さらに、実務上、新債務だけでなく旧債務にも超優先順位を付与することが認められるなど、制定法の枠を超えた運用がなされているとされています。

DIPファイナンスとは、米国において再建型倒産手続きである連邦倒産法第11章手続(チャプター11)に入った企業(DIP:Debtor In Possession(占有継続債務者))に対する融資のことを指します。

日本に置いては、再建型倒産手続きである民事再生法、会社更生法の手続き申立後、計画認可決定前までの融資をDIPファイナンスと称します。

民事再生法等申し立てた倒産企業は、申立直後から計画認可までの期間において、運転資金を調達できずに(自社倒産のため、取引先である優良企業の手形を持っていても銀行がその割引に応じないなど)、事業の継続が困難となることがあります。このような場合において、この事業の価値を維持させるために、一時的な運転資金を速やかに融資することがDIPファイナンスです。

これに対し、日本においては、DIPファイナンスについてアメリカのように特別の保護を与える法制度は導入されていません(平成14年秋に予定されています会社更生法の改正作業において導入が検討されましたが、採用されませんでした。)

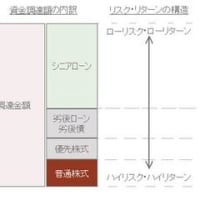

従って、日本においては、既存の制度に基づきDIPファイナンスの保護を図る必要があります。例えば、民事再生手続・会社更生手続を行っている債務者に対するDIPファイナンスについては、監査委員の承認や裁判所の許可などの手続を経て共益債権とすることにより、他の一般の再生債権や更生債権に優先する扱いをすることが可能です。

また、アメリカのように既存の担保権に優先する担保権を設定することはできませんが、債務者に担保の対象となっていない財産が残っているときは、それに第1順位の担保権を設定することにより(例えば、在庫などの集合動産について譲渡担保権を設定するとか、売掛金債権・クレジット債権や受取手形を担保とすることなど)、DIPファイナンスの保護を図ることが考えられます。

DIPファイナンスは米国で普及している手法で、法的再建手続きである連邦倒産法の手続きに入った企業に対する資金供給の方法です。DIP(Debtor In Possession)とは「占有継続債務者」と訳され、「再建手続きを申し立てる前の経営者が申立後も引き続き経営にあたる」という意味です。

わが国では、経済産業省・中小企業庁DIPファイナンス研究会の報告書に基づき、民事再生法等の再建手続きに入った企業に対する融資、および再生事業者から営業譲渡等により事業承継する事業者(M&Aを行う企業)に対する融資をDIPファイナンスと呼んでいます。

商工組合中央金庫(商工中金)は、2001年7月に「事業再生支援貸付制度」を創設し、以来、政府系金融機関のなかでも先駆的にDIPファイナンスに取り組んでいます。この制度は民間金融機関と協調して法的再建手続きを申し立てた企業などを支援するものですが、これが「呼び水」となり、いまでは都市銀行、地方銀行などでもDIPファイナンスに取り組む動きが出始めています。しかし、融資件数、残高ともに決して多いとはいえません。ちなみに、当金庫では2001年の取り扱い開始から昨年末までで69件、61億円の実績を残しています。

経営の選択肢を広げる

DIPファイナンスは、救済融資ではないので、融資を受けるための前提条件や審査の基準があります。当金庫の事業再生安定化支援資金(DIP安定化)の場合を例にとってみましょう。

対象となるのは(1)法的再建手続の認可決定から再生手続終了までの再生事業者(2)ガイドラインに沿って私的整理が成立した事業者…となります。

上の条件をクリアすることに加え、借入にあたり(1)事業の再建見通しに合理的な理由が認められること(2)地域経済の産業活力維持に資すること(3)償還の確実性が見込まれること…という3つの要件を満たすことが必要です。

さらに、モラルハザードの防止や、再生手続の厳格なフォローと申し立て以降の十分な情報開示をきちんと遂行してもらうために、従来の「約定書」とは別に「特約書(新たな期限の利益喪失事項を定めた誓約書)」を差し入れることが必要となります。

DIPファイナンスの事例として、神奈川県の金属製品製造業での取組みについて紹介します。同社は従業員約70名の中小企業ですが、2001年6月に民事再生法申請を行いました。同年7月に従業員給与、仕入資金など当面の資金繰り支援のため、短期運転資金4000万円を貸付、さらに8月に地元信用金庫との協調融資が実現(3件3900万円)。2002年1月に再生計画認可決定を受け、同年2月に短期運転資金1500万円(DIP安定化)を貸し付けるなど、9件1億4000万円の貸付により、順調な再生の道を歩んでいます。

制度融資の前提や要件を満たす必要はありますが、当金庫が実行した69件のDOPファイナンスの実行先で、二次破綻に陥った企業はなく、順調に再建しつつあることは事実です。

経営者としては、経営危機に陥りそうになったときに、闇雲にがんばって事業の継続ができなくなる事態は避けたいものです。民事再生法などの法的再建手続きを早期に申し立てれば、DIPファイナンスを利用して経営を再建する道も選択肢としてあり得ます。自社の経営にあたっては、危機管理のひとつのオプションとして、DIPファイナンスについての認識を深めておくことも肝要です。

再建型倒産手続きである会社更生法や民事再生法の申し立てを行った企業に対して、当面の営業に欠かせない運転資金等を融資すること。再建企業向け融資とも呼ばれる。再建企業に対し安定的に資金を供給することで、対外的な信用力を向上させ、再建計画の円滑な履行を可能とするのが目的。金融機関にとっては、通常の融資よりも大きなリスクを負うこととなるが、その分だけ通常よりも高い収益を期待できる。日本では、2001年4月の緊急経済対策にDIPファイナンスの円滑化が盛り込まれたこともあり、日本政策投資銀行を中心に供給が増えた。当初、実施例が少なかった民間金融機関の中にも、近年は積極的に取り組むところもある。私的整理を行う企業への融資等を指す場合もある。

DIPとは、debtor in possession(占有を継続する債務者)の略。

本業に力があり、再生可能な企業の場合、通常の倒産手続きのように管財人が経営権を握るより、旧経営陣に任せた方が現実的な場合がある。このような場合にDIPファイナンスが利用される。

DIPファイナンスとは、もともとアメリカ連邦倒産法の第11章(チャプター・イレブン)にいうDIP(Debtor In Possession 占有を継続する再建途上の債務者)に対する融資をいいます。

日本では、一般に、民事再生法や会社更生法等の法的倒産手続に加え、私的整理をも含めて再建途上にある企業に対する融資一般を指すものとして使われます。

アメリカでは、DIPファイナンスについて、制定法によりすべての共益債権に優先する「超優先性(Super-priority)の付与」、あるいは「既存の担保権に優先する担保権の設定(priming lien)」が認められていますが、さらに、実務上、新債務だけでなく旧債務にも超優先順位を付与することが認められるなど、制定法の枠を超えた運用がなされているとされています。

DIPファイナンスとは、米国において再建型倒産手続きである連邦倒産法第11章手続(チャプター11)に入った企業(DIP:Debtor In Possession(占有継続債務者))に対する融資のことを指します。

日本に置いては、再建型倒産手続きである民事再生法、会社更生法の手続き申立後、計画認可決定前までの融資をDIPファイナンスと称します。

民事再生法等申し立てた倒産企業は、申立直後から計画認可までの期間において、運転資金を調達できずに(自社倒産のため、取引先である優良企業の手形を持っていても銀行がその割引に応じないなど)、事業の継続が困難となることがあります。このような場合において、この事業の価値を維持させるために、一時的な運転資金を速やかに融資することがDIPファイナンスです。

これに対し、日本においては、DIPファイナンスについてアメリカのように特別の保護を与える法制度は導入されていません(平成14年秋に予定されています会社更生法の改正作業において導入が検討されましたが、採用されませんでした。)

従って、日本においては、既存の制度に基づきDIPファイナンスの保護を図る必要があります。例えば、民事再生手続・会社更生手続を行っている債務者に対するDIPファイナンスについては、監査委員の承認や裁判所の許可などの手続を経て共益債権とすることにより、他の一般の再生債権や更生債権に優先する扱いをすることが可能です。

また、アメリカのように既存の担保権に優先する担保権を設定することはできませんが、債務者に担保の対象となっていない財産が残っているときは、それに第1順位の担保権を設定することにより(例えば、在庫などの集合動産について譲渡担保権を設定するとか、売掛金債権・クレジット債権や受取手形を担保とすることなど)、DIPファイナンスの保護を図ることが考えられます。

DIPファイナンスは米国で普及している手法で、法的再建手続きである連邦倒産法の手続きに入った企業に対する資金供給の方法です。DIP(Debtor In Possession)とは「占有継続債務者」と訳され、「再建手続きを申し立てる前の経営者が申立後も引き続き経営にあたる」という意味です。

わが国では、経済産業省・中小企業庁DIPファイナンス研究会の報告書に基づき、民事再生法等の再建手続きに入った企業に対する融資、および再生事業者から営業譲渡等により事業承継する事業者(M&Aを行う企業)に対する融資をDIPファイナンスと呼んでいます。

商工組合中央金庫(商工中金)は、2001年7月に「事業再生支援貸付制度」を創設し、以来、政府系金融機関のなかでも先駆的にDIPファイナンスに取り組んでいます。この制度は民間金融機関と協調して法的再建手続きを申し立てた企業などを支援するものですが、これが「呼び水」となり、いまでは都市銀行、地方銀行などでもDIPファイナンスに取り組む動きが出始めています。しかし、融資件数、残高ともに決して多いとはいえません。ちなみに、当金庫では2001年の取り扱い開始から昨年末までで69件、61億円の実績を残しています。

経営の選択肢を広げる

DIPファイナンスは、救済融資ではないので、融資を受けるための前提条件や審査の基準があります。当金庫の事業再生安定化支援資金(DIP安定化)の場合を例にとってみましょう。

対象となるのは(1)法的再建手続の認可決定から再生手続終了までの再生事業者(2)ガイドラインに沿って私的整理が成立した事業者…となります。

上の条件をクリアすることに加え、借入にあたり(1)事業の再建見通しに合理的な理由が認められること(2)地域経済の産業活力維持に資すること(3)償還の確実性が見込まれること…という3つの要件を満たすことが必要です。

さらに、モラルハザードの防止や、再生手続の厳格なフォローと申し立て以降の十分な情報開示をきちんと遂行してもらうために、従来の「約定書」とは別に「特約書(新たな期限の利益喪失事項を定めた誓約書)」を差し入れることが必要となります。

DIPファイナンスの事例として、神奈川県の金属製品製造業での取組みについて紹介します。同社は従業員約70名の中小企業ですが、2001年6月に民事再生法申請を行いました。同年7月に従業員給与、仕入資金など当面の資金繰り支援のため、短期運転資金4000万円を貸付、さらに8月に地元信用金庫との協調融資が実現(3件3900万円)。2002年1月に再生計画認可決定を受け、同年2月に短期運転資金1500万円(DIP安定化)を貸し付けるなど、9件1億4000万円の貸付により、順調な再生の道を歩んでいます。

制度融資の前提や要件を満たす必要はありますが、当金庫が実行した69件のDOPファイナンスの実行先で、二次破綻に陥った企業はなく、順調に再建しつつあることは事実です。

経営者としては、経営危機に陥りそうになったときに、闇雲にがんばって事業の継続ができなくなる事態は避けたいものです。民事再生法などの法的再建手続きを早期に申し立てれば、DIPファイナンスを利用して経営を再建する道も選択肢としてあり得ます。自社の経営にあたっては、危機管理のひとつのオプションとして、DIPファイナンスについての認識を深めておくことも肝要です。

再建型倒産手続きである会社更生法や民事再生法の申し立てを行った企業に対して、当面の営業に欠かせない運転資金等を融資すること。再建企業向け融資とも呼ばれる。再建企業に対し安定的に資金を供給することで、対外的な信用力を向上させ、再建計画の円滑な履行を可能とするのが目的。金融機関にとっては、通常の融資よりも大きなリスクを負うこととなるが、その分だけ通常よりも高い収益を期待できる。日本では、2001年4月の緊急経済対策にDIPファイナンスの円滑化が盛り込まれたこともあり、日本政策投資銀行を中心に供給が増えた。当初、実施例が少なかった民間金融機関の中にも、近年は積極的に取り組むところもある。私的整理を行う企業への融資等を指す場合もある。