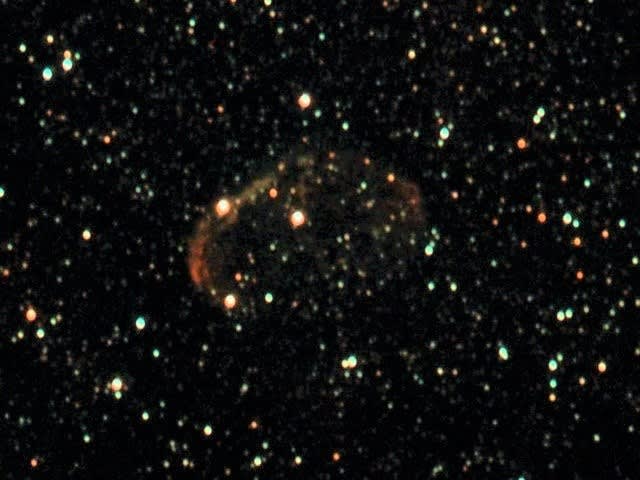

はくちょう座 C27三日月星雲(NGC6888、Sh2-105、Crescent Nebula)

画像①(QBPフィルターⅢ使用、VGA切り出し)

はくちょう座の三日月星雲。三日月と言うよりクロワッサン?露光時間を伸ばして上手な人が撮った写真は私には梅干しの種に見える。また見る角度を変えるとハート型のお菓子にも見える。三日月のイメージとはちがうように思う。天の川の中の星雲ということで、星の中を泳ぐなんかの生物にも見えてくる。

たわいのない感想はこれぐらいにして、地球からは5000光年の距離にあり、輝線星雲の中の散光星雲とのこと。X線も放出しており、NASAのチャンドラX線観測衛星でも観測されていてまた違う姿を見せる。いくつもの顔を持つ対象のようで興味深い。

その原因は、ウォルフ・ライエ星WR 136(HD 192163)と呼ばれる青色巨星から放出される高速の恒星風。

WR136は、約40万年前は赤色巨星だったらしい。そのとき放出していた遅い恒星風に、青色巨星になってから放出した高速恒星風が追いついて激突。それが三日月星雲の殻をつくったとのこと。

さらに、衝突で生じた衝撃波の内側に向かうものが、内側からの恒星風を加熱し、X線を放射するまでになっている。まるで宇宙の電子レンジ。しかも自分で殻を作って、自分でエネルギーを出して、自分を加熱する。凄い世界だ。驚き!

画像②(アスタップによるプレートソルブ、α, δ grid表示、ディープスカイ・アノテーション)

画像③(元画像、視野回転部分トリミング)

画像④(ステラナビゲータLiteによる三日月星雲の位置)

参考資料

1)中西昭雄著「メシエ天体&NGC天体ビジュアルガイド」誠文堂新光社

2)浅田英夫著「エリア別ガイド 星雲星団ウォッチング」地人社館

3)Askar 『FMA135』 口径30mmF4.5 EDアポクロマート鏡筒

4)Player One Neptune-C Ⅱ | 株式会社サイトロンジャパン

5)天体望遠鏡セット「VIRTUOSO GTiシリーズ」| Sky-Watcher

6)Quad BPフィルター III | 株式会社サイトロンジャパン

7)NGC6888(三日月星雲,はくちょう座)~StellarScenes

8)ガスでできた「三日月(NGC6888)」の画像~AstroArts

9)NGC6888クレセント星雲/ナローバンド撮影~天リフギャラリー

10)チャンドラ最新画像集点滅するX線源、三日月星雲~AstroArts

11) 【天体観測】はくちょう座散光星雲NGC6888「三日月星雲」を撮影。撮影中止を余儀なくされる。

14) 恒星風~Wikipedia

撮影データ