ポーラーベアは前回でおしまい。

アーケロンにもどってきました。

このキット、どうも上半身と下半身に一体感が感じられないのです。

ポーラーベアを加工中もアーケロンは机においていて、なんとなく頭の片隅で考え続けていたのですが、腰の前面の装甲が小さい気がしてきました。

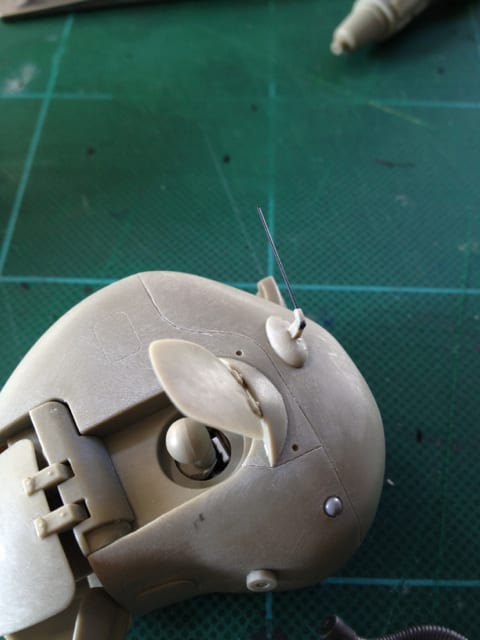

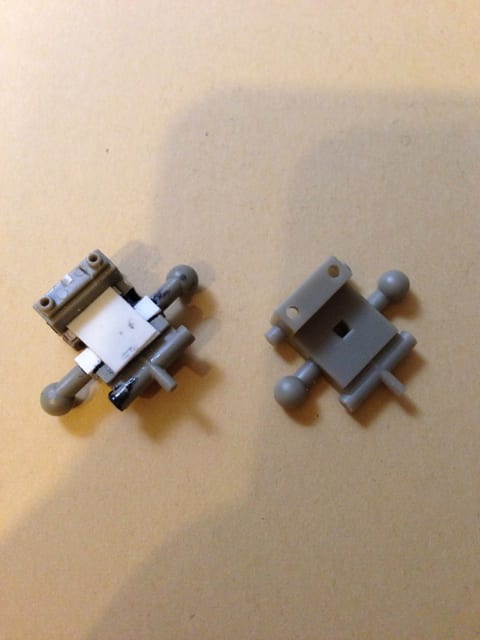

検証。

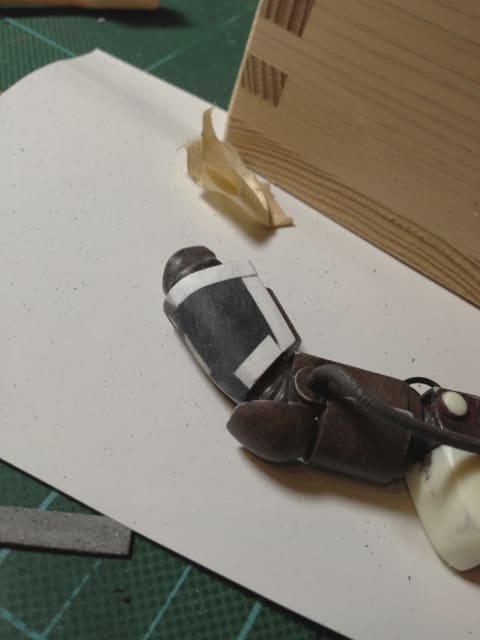

日東グスタフの装甲を貼ってみました。

これはちょっと大きすぎるけど、なんか見えてきた気がしない?

装甲板は、横山先生のオリジナルモデルでは、ピンポン玉が使用されています。

ファンのあいだでは有名な話なわけですが、実践している人は意外と見ないですね。プラスプーンを使っている人は時々いらっしゃいますが。

マシーネラーは締まり屋が多い?w

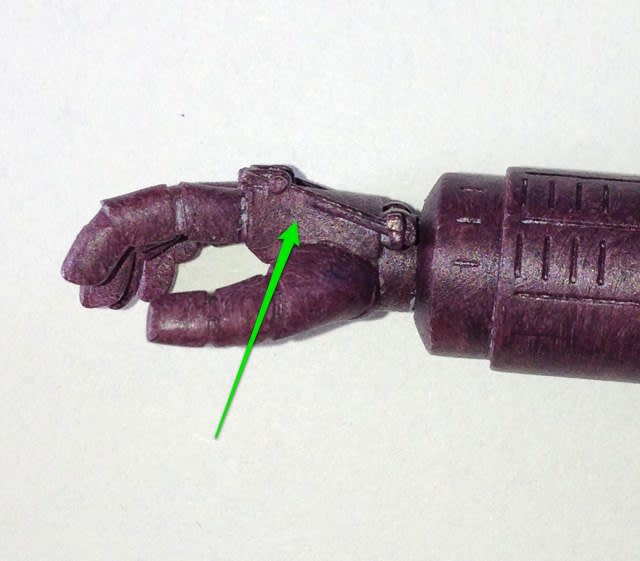

先ほどのグスタフの装甲をあてがってあたりをとります。

ノコギリで大ざっぱに切り出します。

ハサミで余白をていねいに切りとります。

(昔料理番組で聞いて、へぇと思った話なのですが、日本人はハサミを活用していない民族だそうです。例えば料理、朝食にほうれん草の油炒めでも作ろうかというとき、包丁だとまな板を準備しなくてはいけないですが、フライパンの上でチョキチョキやれば時間短縮、洗い物も減って合理的とか。これってプラモでも当てはまるなあと、以来ハサミを積極的に使うようにしています)

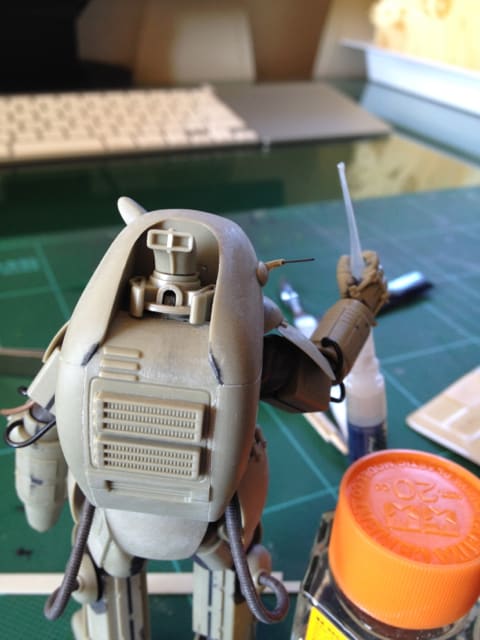

グスタフのと基本おなじかたちで左右幅をへらしてみました。

ほら!断然いいんじゃない?

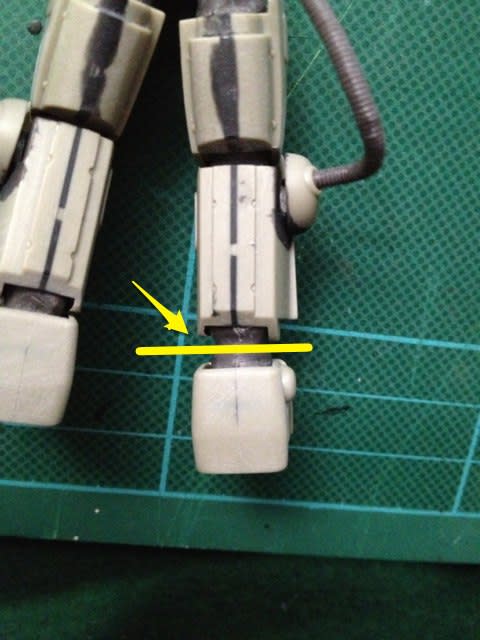

さっそく貼りつけます。

本来の装甲の上に貼っちゃいます。

下端が見切れていたので切り落しました。

もう少し手前に持ってきたいので、丸めたセロテープを貼って、、、

その上から黒瞬着を盛ります。

べチョッ!

宙に浮いた状態で固定されました。

...............................................................................

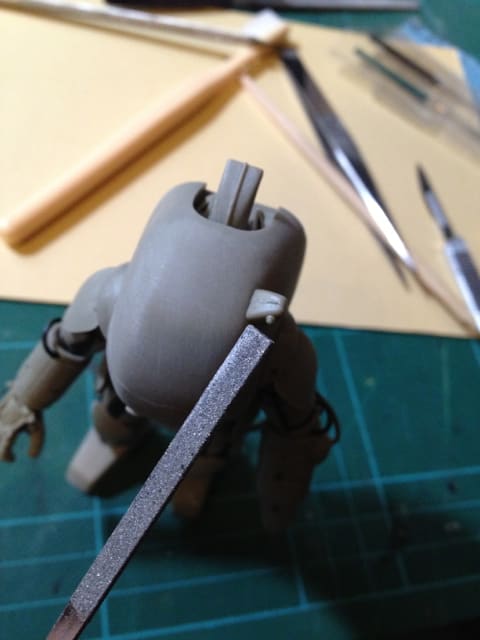

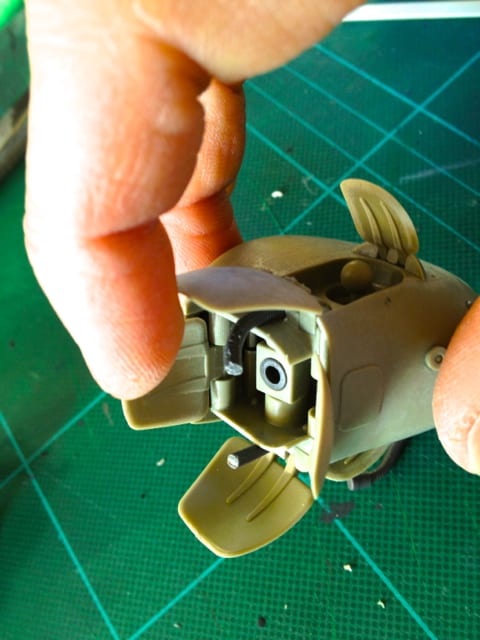

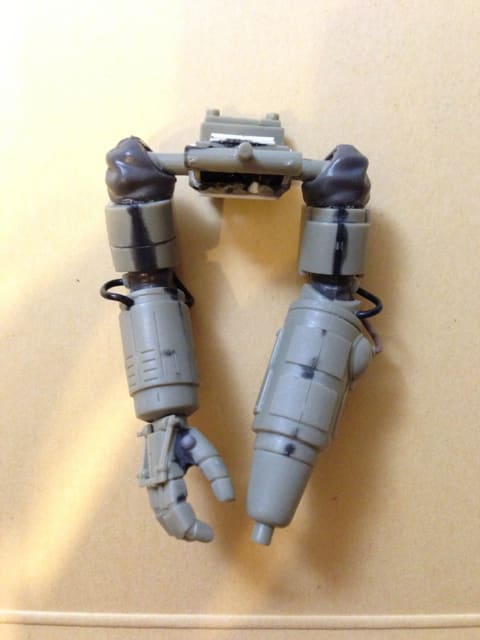

股関節の位置が高すぎる気がします。

素立ちの時は気になりませんが、足を大きく開いたポーズをとらせると、股が裂けたようで怖い、、、。

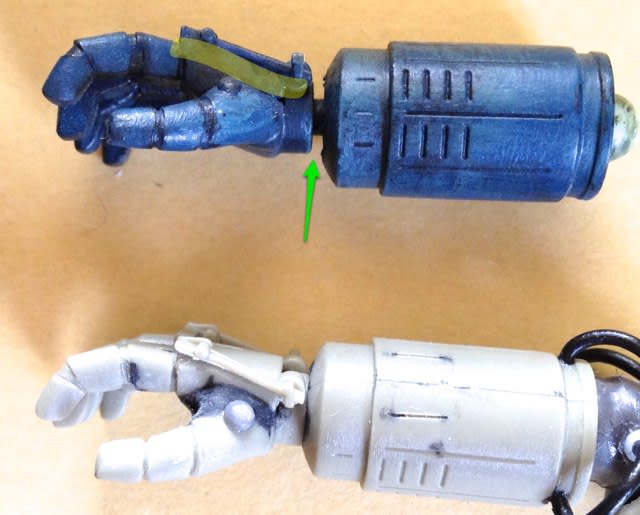

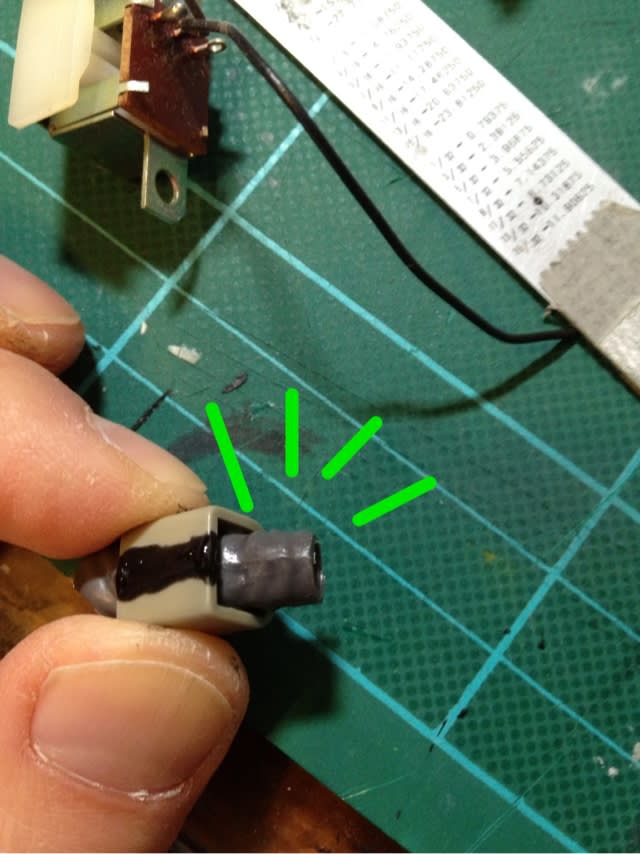

ので、ポリキャップの輪切りを挟みこんで微調整。

ビフォー/アフターを載せようと思ったのですが、画像では微妙すぎて伝わらないのでやめました(泣)

(人によっては真逆に、足の長さが気になって股関節位置を上げているケースも多いですね。

自分が胴長短足だから気になるのだろうか、、、)

もういいだろう。工作はこれでおしまい!