とうとう夏がやってきてしまいました・・・。

夏は最も忙しく、体力と神経をすり減らす日々です。

イベントも増えて日誌のネタや写真には事欠かないのですが、

まとめる時間と気力が・・・。

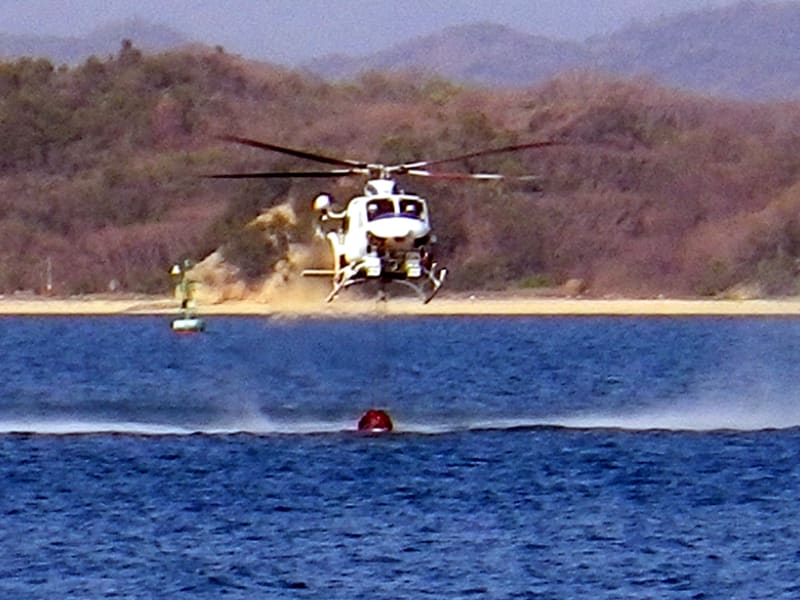

今回は、先日出張した高知県での写真を放出。

目的はヒメギボシムシ(Ptychodera flava)という半索動物を高知県で探すことでした。

この動物はいずれ職場のHPに専門家が詳細をまとめるはずですので、ここでは省略します。

この動物は国内では和歌山県と沖縄で生息が報告されていますが、高知県ではまだ報告がありません。

地理的には生息していてもおかしくないはずということで、科研費を頂いて調査してきました。

高知県の方と情報交換をしつつ、衛星写真から大体の見当をつけ、幾つかの場所を探索しました。

例によってネットでは詳細な場所を公表しませんが、無事生息地を発見しました。

これが採集してきたヒメギボシムシです。

生息地は直径10m程と非常小規模で、そう簡単にアクセスして見つかるような場所ではありません。

もう少し大規模な生息地を見つけないことには、研究用の採集地としては利用できませんが、

ひとまず生息しているということは証明できました。

震災の影響で科研費も3割カットされそうなので、追加調査の予算がないのが残念です。

採ってきたヒメギボシムシは、DNA解析による種の同定と、学生実習の解剖や、

広島大学のオープンキャンパスや大学祭などに供出します。

キテレツな生き物ですが、直に見てみたい方はそれらのイベントにご来場ください。

ヒメギボシムシの生息地は大体サンゴの生息地と重なります。

参考として周辺の環境の写真も撮ることにしています。

あくまで参考資料としての撮影なので、サンゴをきれいに撮るために時間は使えません。

シュノーケリングで周辺の岩に体をぶつけながらの撮影ですので、おせじにも

きれいな写真ではありませんが、そのうちの何枚かをご紹介します。

種名は調べる時間がありませんので、ご容赦ください。

いつもこういった場所で採集しているときに困るのが、ガンガゼです。

ムラサキウニと似ていますが、針が長く、頂上部に赤い肛門が見えるのですぐに判別がつきます。

困ったことにこの種には棘の先に毒があり、刺さった後に非常に折れて抜けにくい特徴があります。

いつもは注意して避けながら作業するのですが、今回は波にもまれたときに、

ガンガゼか他のウニの棘が足の小指に刺さってしまいました。

少し腫れて痛かったのですが、ひとまずそのまま運転して帰宅し、自分で小指を切開して取り出しました。

他人に傷口を触られるのが苦手なので、麻酔をして(お酒を飲んで)、カッターナイフですっぱり。

運よく簡単に取れましたが、他の方は真似をせずに素直に医者に行ってください。

夏は最も忙しく、体力と神経をすり減らす日々です。

イベントも増えて日誌のネタや写真には事欠かないのですが、

まとめる時間と気力が・・・。

今回は、先日出張した高知県での写真を放出。

目的はヒメギボシムシ(Ptychodera flava)という半索動物を高知県で探すことでした。

この動物はいずれ職場のHPに専門家が詳細をまとめるはずですので、ここでは省略します。

この動物は国内では和歌山県と沖縄で生息が報告されていますが、高知県ではまだ報告がありません。

地理的には生息していてもおかしくないはずということで、科研費を頂いて調査してきました。

高知県の方と情報交換をしつつ、衛星写真から大体の見当をつけ、幾つかの場所を探索しました。

例によってネットでは詳細な場所を公表しませんが、無事生息地を発見しました。

これが採集してきたヒメギボシムシです。

生息地は直径10m程と非常小規模で、そう簡単にアクセスして見つかるような場所ではありません。

もう少し大規模な生息地を見つけないことには、研究用の採集地としては利用できませんが、

ひとまず生息しているということは証明できました。

震災の影響で科研費も3割カットされそうなので、追加調査の予算がないのが残念です。

採ってきたヒメギボシムシは、DNA解析による種の同定と、学生実習の解剖や、

広島大学のオープンキャンパスや大学祭などに供出します。

キテレツな生き物ですが、直に見てみたい方はそれらのイベントにご来場ください。

ヒメギボシムシの生息地は大体サンゴの生息地と重なります。

参考として周辺の環境の写真も撮ることにしています。

あくまで参考資料としての撮影なので、サンゴをきれいに撮るために時間は使えません。

シュノーケリングで周辺の岩に体をぶつけながらの撮影ですので、おせじにも

きれいな写真ではありませんが、そのうちの何枚かをご紹介します。

種名は調べる時間がありませんので、ご容赦ください。

いつもこういった場所で採集しているときに困るのが、ガンガゼです。

ムラサキウニと似ていますが、針が長く、頂上部に赤い肛門が見えるのですぐに判別がつきます。

困ったことにこの種には棘の先に毒があり、刺さった後に非常に折れて抜けにくい特徴があります。

いつもは注意して避けながら作業するのですが、今回は波にもまれたときに、

ガンガゼか他のウニの棘が足の小指に刺さってしまいました。

少し腫れて痛かったのですが、ひとまずそのまま運転して帰宅し、自分で小指を切開して取り出しました。

他人に傷口を触られるのが苦手なので、麻酔をして(お酒を飲んで)、カッターナイフですっぱり。

運よく簡単に取れましたが、他の方は真似をせずに素直に医者に行ってください。