【まえがき】

約1ヶ月ぶりの更新。今回、書いておきたい映画はこちらです。

『ゲバルトの杜 ~彼は早稲田で死んだ~』

2024年

企画・監督・編集 代島治彦

2024年5月25日よりユーロスペースほか全国順次公開

配給 ノンデライコ

http://gewalt-no-mori.com/

試写で見せてもらったのは1月下旬。この映画に関しては、すぐに何かを言わないほうがいいと思い、そうしているうちに公開日が来てしまった。

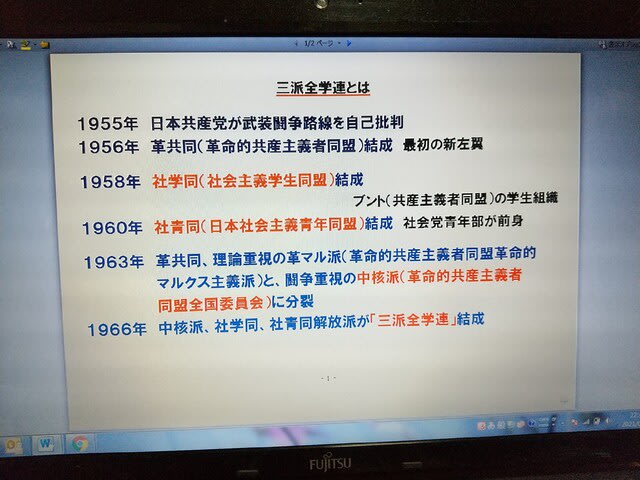

「1960年代から70年代にかけての政治の季節。思想に行動が導かれることが誠実な時代だった。誰もが社会を、世界を良くしようという思いを出発点にしていた。なぜその情熱が、内部ゲバルト(内ゲバ)―学生同士の殺し合いのほうにエスカレートしていったのか。

『分断』が主要なキーワードになってしまった現代を考えるうえでも、この映画のなかで証言している人々の、苦い青春の記憶を思い出すことが苦しそうな表情、声をよく考えてみたい」

……程度の紹介文なら、いかにふだんボンヤリしている僕でも見終わった直後に書けるのだ。でもすぐに書けるぶん、脳みそもハートもほとんど動かしていない。

それじゃダメだ、いちど頭の隅に寝かしておいたほうがいい……と思った。

頼まれてもいないのに、いずれ書かないと、と頭の隅にやり残した宿題のようにこの映画がこびりついた約4ヶ月の間は、なかなかしんどかった。

考えたところで、そう簡単に、これこれこういう理由で内部対立は激化し、暴力が肯定されてしまうのだ、と納得できるところに行き着けないからだ。

そうして結局、行き着けなかった。

今ではこの映画に感銘を受けたのか、好感を持っているのかさえ分からない。ひょっとしたら、あまり好きじゃないかもしれない。それこそ理屈抜きでいいなあ! 見てよかったねえ、と直截に感じさせてくれたわけではないものにいろいろ考えさせられて、迷惑な気持ちすらあるかもしれない。

しかし、頭の隅で4ヶ月寝かせても言葉がまとまらず、「心に重いものが残った」「問われているのは観客である私達のほうだ」式のまとめ方でうまく逃げさせてもくれない映画って、逆に凄いのではないだろうか。

このブログを以前にも読んでくださっている奇特な方ならご存知と思いますが、僕がブログで書くのはきっちりした論やレビューではなく、ああでもない、こうでもない、と考えを巡らせた過程を綴っていく場合が多く、今回もそうなります。あらかじめご承知おきください。

話の順番としては、

1 原案となった本を事前に読んだあとの感想

2 映画を見た印象

3 原案本に出てきた本の感想

となる。

【原案本の感想】

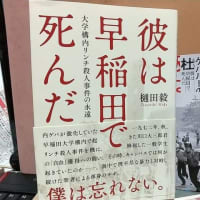

『彼は早稲田で死んだ 大学構内リンチ殺人事件の永遠』樋田毅

2021年 文藝春秋

映画を見る前に読んでおきたかった。

かなりじっくりと、自分の体験を記録し直している本。

1972年秋、筆者の一年先輩にあたる早稲田大学生・川口大三郎さんが、革マル派の学生達に拉致され、校内で暴力を受けて死んだ。川口さんを、自分達と敵対する中核派のスパイだとみなしての問責がエスカレートしてのことだった。

(川口さんはセクトの当事者として死んだのではなく、セクト間の対立に巻き込まれて死ぬことになってしまった一般学生である。ここは原案本と映画について考える時、まぜこぜにしないよう注意が必要)

筆者たちはすぐに抗議集会を開いた。多くの一般学生が集まり、革マル派に抑圧されているキャンパスの現状への不満を爆発させた。

学生自治会を、革マル派の影響を脱したものに再建するため、筆者たちはセクト主義や暴力の排除を唱えるが、革マル派の実力行使(鉄パイプを持っての集会への殴り込み、闇討ち)に対抗するにはこちらも武装が必要だ、と筆者の信念と異なる意見が強くなり、新自治会も分裂を余儀なくされていく……。

途中で本のうしろの著者プロフィールを読み、卒業後は朝日新聞入社と知って、ああ、と腑に落ちるところがあった。

新聞記者生活が長い人の文章には、組織人の慎重さと面白みのなさが合い混じった、独特のかたくるしさが出てしまう場合がある。正直この本もそう。

でもそれが、なるたけ今の私感を混ぜないよう、抑えて抑えて書いた結果なのも察せられる。武装には武装で、となってしまうのを止められなくなっていく過程になると、冷静につとめている筆でも切ないものが滲み出る。

なにしろ自分の蹉跌の経験を、わたくし文学ではなく、セルフ・ルポルタージュとして形に残しておこうとする難儀な取り組みなのだ。

新しい自治会を作る高揚の過程で筆者は、臨時執行部に名乗りをあげる学生たちに立候補を取り下げてもらうようお願いする。そうしないと新自治会の立ち上げが困難になる前後の事情があったためだが、それは筆者たちが唱える自治会の民主化とは矛盾した、多分に政治的な動きだった。

それを指摘する言葉は、筆者の「胸の奥に棘のように刺さった」。

こういうことをよく書いているものだ、と僕は敬意を持った。伏せておいても全体の記録としては不備にはならない。だから、書いておかなければいけない。そんな心持ちを感じた。

急進的な考えで集まる人達がいったん意見を異にすると、互い同士の反目が物凄く強くなる例は、あちこちにある。僕も当事者になった後味の悪い覚えが何度かある。

当時の内ゲバは多くの学生の死者を出し、社会に深刻な動揺を与えたことなので、まるで次元の違う話のようだが、発生源となる心理は実は誰でも身に覚えがあるのではないか? と読者に問いかけてくるところまでこの本は達している。

特に後半の、早稲田の革マル派の幹部だった人物と筆者の、再会と対談。

二人の意見交換は、革命のための暴力は肯定されるべきかどうかを軸にした、約半世紀を隔てての議論のやり直しになる。これが……素晴らしい。お互いに率直だから時に平行線になり、でも、寛容を信じることは共有する。考えが違う人同士の対話の、お手本のようだ。

それにこの対談の内容は、映画ライターのはしくれとしても凄く興味深いものだった。

革マル派の元幹部は、早稲田を中退して運動から離れたあとで思想家・鶴見俊輔と出会い、鶴見が日本に紹介したプラグマティズム(実際主義。物事の真理は理念ではなく、行動の結果から生まれる)に感化され、辻褄の合わない生き方を肯定していくなかで、活動家の精神から卒業した。

一方の筆者は、反革マル派の運動の合間にフランス文学者/東京大学教授・渡辺一夫の著書を読み、渡辺が紹介していた中世ヨーロッパのユマニスム―宗教戦争の時代に和解と平和を説いたラブレーらによる人文主義に感激し、非暴力の考えの支えとした。

そう、鶴見俊輔は自分の雑誌の若い投稿者だった佐藤忠男を見出した人で、渡辺一夫は東大生だった蓮實重彥の先生にあたる人だ。

映画をたくさん見て映画の知識を蓄えることを他より優先しているようでは、かえって映画評を書くのによろしくないのでは……? という長年の生理的な疑念が、やっとハッキリするようだった。

さらについでに書いておくと、筆者・樋田毅は、朝日新聞に在籍していた一時期、朝日新聞襲撃事件の取材班キャップをつとめている。

2018年に放送されて見応えのあったNHK『未解決事件 File.06 赤報隊事件』。あれのドラマ編で草彅剛が演じた記者のモデルとなった方でしたか! ということは、後で知っておいてよかった。先に知っていたら、もっとひいき目で読んでいただろう。あくまで僕の場合はだけど。

【映画を見て(1)】

樋田毅の原案本を読んでから試写に臨んだことが、よかったかどうかは何ともいえない……が、まずの印象だった。

本の白眉だった、対談相手の革マル派元幹部は登場しない。プレス資料にある監督インタビューによると、他にも革マル派だった人達に出演のアプローチは当然したが、かなわなかったそうだ。

結果的に当時の証言者は、樋田毅と行動をともにした人や、考え方が近かった人中心になっている。

この時点でこの映画『ゲバルトの杜 ~彼は早稲田で死んだ~』は、両論併記の観点から批判されたとしてもしかたない弱さを持っている。原案本を読まずに見ていれば、気付かずにすんだかもしれない。

なぜ学生運動家が内ゲバを激化させるようになったか、もともとの端緒となるところの考察もされないままに終わってしまう。

映画内ドラマの、そのまたメイキング撮影のパートで、時代背景について事前レクチャーを受けている俳優のひとりが、「学生運動はいつから自己批判を厳しく相手に求めるようになったのか」という主旨の質問をする。

僕はここで(わー、いい質問する人だな! それ僕も知りたい)と前のめりになったのだが、講師をつとめた人やスタッフからの答えは、映画のなかではなかった。

「学生運動の今に残る影響は」という問いには、「教室の机やイスが床に固定されるようになった」と答えがすぐさま返る。ここで大人の側から、ワッと笑いが出る。

それは確かにそうなのだろう。ただ僕は自分が出た学校の、学生運動の空気を知る世代だった講師たちのフンイキを思い出した。学生の素朴で真面目な質問に、薄笑いでこういう質の切り返し方をする人が少なくなかった。その度にはぐらかされた気持ちになった。

そして、そうか、この映画のスタッフ側の大人だって分からないのだ、十全に答えられないことなのだ、と思った。

さっきも書いた、証言者のなかに熱心なセクトの側だった人物が出てこない点。これをどう捉えるか。

急に思い出すのは、『プラトーン』(1986-1987公開)が大評判になった時の議論だ。

米軍の小隊兵士はみっちり描いておいて、解放戦線の兵士にはまるで人格がなく、エイリアンかモンスターのよう。そこに不均衡の危うさ・作り手の無神経さを主張する人の論には、ああ、そういえば……となったし。いやいやそこがこの映画の主旨ではない、むしろ敵兵のことまで考える余裕など一切無い状況での青春模様を描いたことに価値がある、と説く論にも、なるほど……となった。

本多勝一の朝日文庫と川本三郎の映画エッセイ、どっちも熱心に読んでいる頃だったから、自分はどっちに拠るのだろうと考えて、そのまま棚上げにしていた。

『ゲバルトの杜 ~彼は早稲田で死んだ~』を見た人が、セクト主義に入り込んだ学生達はみんな愚かだったのだな、特に革マル派は暴力をふるってひどいな、と決め込むようになったら、僕はどこかやるせないのだ。

革命思想のほうに自分を合わせる生き方のほうが美しかった、そういう時代があった。そこまで否定してはいけないと思う。

アーカイブ映像のなかで、早稲田の革マル派の主要メンバーだった人物が出てくる。別の容疑で逮捕された時、川口さんを死なせる現場にはいなかったのに、川口さんを死なせた行為について自己批判したという人物だ。

この人物の扱い方に、ひと匙の哀惜が注がれているのを感じられたのは、少しホッとした。

自分はどうだったろう。もしも当時、東京の大学生だったら。よーく想像してみた。実際には、自分なら学生運動に参加していたかどうかは、20代の頃から定期的に脳内シミュレーションしてきた。

尊大なほどに自分のことを頭いいと思っていたから、行動隊のひとりみたいな勘定をされるようなら、どこのセクトにも近寄らなかっただろう。

逆に「若木くんには、すぐにでも執行部で機関誌の執筆をしてもらいたい。君の文才で革命精神を大いに鼓舞してくれ」なんておだてられたら。まあ、乗りましたよね。コロッとね。どのセクトだろうと。さらに張り切って、三一新書から出ているゲバラやマリゲーラなんかフンフン読んで、革命的暴力がいかに是かを書いていただろう。

でも中核メンバーのなかに、頭ごなしな態度でいばった相手、すぐ感情的に大声を出す相手がいたら、その相手の理論がどれだけ正しかろうと何だろうと、やる気を急に失って顔を出さなくなっただろう。

実家で飼っていたダックスフンドが散歩中、前から剣道の竹刀などを持って歩いてくる人がいたら、誰であろうとすぐに逃げようとした。どれだけなだめてもダメ。棒を持った人間を見たら逃げる、だけはガンコ一徹に本能を通すやつだった。僕もあれに近い。

ところが、腹が減った時に声をかけてくれ、ラーメンをおごってくれるような優しい先輩に「顔を出してくれよ」と言われたら、親切には弱いから、ノコノコと集会に行くだろう。どのセクトだろうと。

そうして、どっちつかずでフラフラしているうちに、卒業の日が来ただろう。

そういう、自分でもなかなかコントロールできない動物的な、反思想・反知性な性質が僕にはある。お前みたいのを鵺と呼ぶのだ、と責められたら返す言葉がない。

『ゲバルトの杜 ~彼は早稲田で死んだ~』の証言のなかで、当時、学生運動にコミットした学生は別にみんながみんなマルクスやレーニンを精読してセクトの思想に共鳴していたわけではなく、友達に誘われたからなど人間関係の延長の場合が多かった、という話が出てくる。

ああ、そういう面があったのなら実感としてよく分かる、と思った。

しかし、現場での党派性をかたちづくる要素にドメスティックな面も強かったことは、内ゲバを烈しくさせる一因にもなっただろう。

思想や理論・方法論の差異が生む反発、敵意よりも、友達が襲われたり仲間が殴られたりした時の憤り、報復の欲求のほうがもっと直截で強いからだ。

ここまで考えて、改めて、当時の樋田毅さんたちが先輩の死に怒った時、何よりも暴力の否定、自治会の民主化を優先したことの勇気に思い至る。

ここまでウネウネと書いてきたが、僕よりもっともっと、ケタ違いに想像し、いったりきたりを繰り返してきたのが監督の代島治彦だ。

なぜ革命の情熱が、内部の暴力に変質したのか。よく考えても答えが出ない、出ないからより考える……その地点にいつまでも留まり続けるのは、並の粘り強さではない。ふつうは神経が持たない。

(つづく)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます