1969年1月2日(木) セッション初日その2

(メインタイトル明けより)

○機材に貼られた「BASSMAN」のステッカー。僕は楽器に疎いのだが、フェンダー社のエレキベース用アンプ・ベースマンのことで間違いないようだ。

○メインタイトルで、ザ・ビートルズの4人、ジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スターとヨーコ・オノ、ジョージ・マーティンが揃う広い絵が使われた時、端のほうで入り込んでいるカメラからの視点。ステージのライトをボケ気味に撮ってから、急に4人に振ってピントを合わせる。その間に、ライトの向こうでスタッフ・関係者が何人もいるのと、ステージの広さが分かる。

●ジョージ、「音響的にいいところとは言えないな」。

●ジョン、見学している宗教家らしき若者を「ハリ・クリシュナ関係?」と気にする。

○ジョージの友人、シャムスンター・ダス。

○ジョージ・マーティンも来ている。ここで初めてワンショットが抜かれる。

●ジョンは「部屋でリハーサルをしたほうがいいんじゃないか。いっそ客を入れるか」と言い、ポールは「今から人の視線に慣れていたほうがいい」と。

●ジョージは「トップ・テンのようなPAが欲しい。ビンソン・エコーレックも」と。

○エンジニア/プロデューサーのグリン・ジョンズが来て、4人にあいさつ。

〈メモ1〉

〈メモ2〉

〈メモ3〉

〈メモ4〉

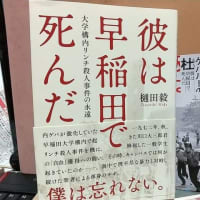

●監督のマイケル・リンゼイ=ホッグが楽器の音で会話音が埋もれるのを気にし、ジョージが「会話も撮ってるの?」と聞く。リンゼイ=ホッグの「音を下げてくれるかな?」は、あくまで番組用の録音の都合。

●ジョン、「ギターとベースがひとつになったのがあればいい」と言い、ポール「ひとり一楽器じゃなきゃ」。ジョージ「まず曲を覚えるのが先決だろ」と言い、すぐ収まる。まるでバンドを始めたての中学生のような会話。

♪3「I‘VE GOT A FEELING」(LENNON/McCARTNEY)※本編初の、4人で出している音。ポールが次のコードを指示しながら、大半は鼻歌で。

○撮影監督のトニー・リッチモンドが4人を狙っている姿が挿入される。

〈メモ5〉

○カメラ・オペレーターのレス・パロットの姿が挿入される。

(今回はここまで)

〈メモ1 ジョンとジョージの疑問〉

もう一度、『ザ・ビートルズ:Get Back』の撮影が始まった経緯をおさらいしておこう。

★『ザ・ビートルズ(ホワイト・アルバム)』の次は、ライブ盤にしようと決まった。オーバーダブ(重ね撮り)や音の加工は一切なしを約束事にする。

★ライブはテレビ特番として放送が決まり、その準備、リハーサルの姿までカメラに収めて特番内で放送することになる。

★映画プロデューサーであり、アップルの映像部門の責任者にもなっていたデニス・オデールは、映画の撮影所、トゥイッケナム・スタジオのスケジュールを事前に押さえていたので、準備から本番までスタジオで一貫して行うことに。

★ただ、一つ一つがしっかり確認し合って決めたわけではなさそうで、トゥイッケナム・スタジオでは録音用の設備が整っていない=特番の後のスタジオ・ライブ盤制作のことまで、しっかりとは詰めていないまま初日を迎えている。

序盤から、『ザ・ビートルズ:Get Back』の作り手は次々と布石を打っている。

ジョージとジョンは、この企画の一番弱いところ(どうして映画用スタジオでリハから始めるのかがまだ今一つ不明瞭)をいきなりポールに突いてくる。一度は事前にミーティングしているはずじゃん……とは思うが、まあ、不徹底だったのだろう。

ポールに、ワッと構想を聞かされるぶんには、新しいチャレンジもよいか、とは思った。誰かがアイデアを出した時はゴチャゴチャ言わんと一緒にやってみる。そしたら何か新しい発見が生まれる、が、4人のそれまでの成功体験であり、セオリーだったのだろう。

しかしスタジオに入り、実際に音を出してみて初めて、ここではちょっと……となったのかもしれない。

〈メモ2 ハリ・クリシュナ〉

ハリ・クリシュナの信者が見学していることをジョンが気にするが、連れてきたジョージがすぐには答えず、なぜかポールが返事している。

この連載の前回まででも触れてきた通り、インドにあるマハリシュ・マヘーシュ・ヨーギーの施設訪問の後、マハリシュに不信感を抱いたジョンと、インドへの傾倒を深めたジョージの間には隙間風が吹いている。

ハリ・クリシュナは、ヒンドゥー教の神のなかでも人気のあるクリシュナを信仰する新興の宗教団体。アメリカとヨーロッパへの布教に力を入れていたことで知られる。

ジョージは同団体がロンドンに拠点を作ることに賛同し、信者達の歌をプロデュース。“ゲット・バック・セッション”と同じ1969年に、THE RADHA KRSNA TEMPLE(ラダ・クリシュナ寺院)名義で、シングル「HARE KRSNA MANTRA」をアップルから発売する。当時の日本盤のクレジットは、プレイヤー・トゥ・ザ・スピリチュアル・マスターズ「ハリ・クリシュナ」。録音はその後も続き、1971年にはアルバムも発表された。これがジョージのソロ活動のベースと言えるような、なかなか魅力的な内容なのは、また別の話として。

この録音に、ジョージが連れてきた信者シャムスンター・ダスが参加していた可能性は大いにある。「いずれは君達ハリ・クリシュナのレコードも出したいから、一度セッションをしているところを見学しておくといい」などと言って。

いずれにしろ、微妙な見学者ではあるのだ。ビートルズの練習を見学させていただけるなんて感激です……! そんなピュアな気持ちで来ているわけではない。もちろん、大人気グループのメンバーが我々の活動に協力したいと願い出てくれていてありがたい、とは思っているだろうが、心はもっと大きな存在・クリシュナに帰依している。なんなら、ビートルズに格好の広告塔になってもらおうと考えている。

そこらへんの曇りをジョンは敏感に感じ取っているのだが、ジョージに直接言おうとしていない。作り手は序盤から次々と布石を打っている、とさっき書いたひとつがこういうところだ。

ジョンもジョージも、ポールには言う、のである。

これを、どっちもポールに対して不満が溜まっていたと取るか、隙間風が吹いている相手には直接言いにくいけどポールには言いやすかった、と取るかは、その人の経験してきた人間関係によって違ってくるだろう。僕はまだここまでの段階では、ひょっとしたら後者なのかもよ……と思うのみである。

それにこういう時、黙って煙草を吸うリンゴ・スターをいちいちインサートするのも、面白いんだけど注意は必要。「細かいアレンジとかはみんなにお任せ。演る時は言って」と黙って待つポジションだったと考えてよいのか、そういうキャラクターに作り手が編集によって寄せているのか。

〈メモ3 ジョージ・マーティンとグリン・ジョンズ〉

デビュー以来、〈5人目のメンバー〉とも言われるほど一心同体の音楽プロデューサーだったジョージ・マーティンは、『ホワイト・アルバム』の制作中、ビートルズとの間にやや気持ちの行き違いが生まれた。これはよく言われている通りの史実だろう。

だからグリン・ジョンズが呼ばれている。ジョンズは前年の1968年にスモール・フェイセズの『オグデンズ・ナット・ゴーン・フレイク』やザ・ローリング・ストーンズの『ベガーズ・バンケット』などのエンジニアを次々と担当し、秋にはレッド・ツェッペリンのファースト・アルバムを手掛けたばかり。ギンギラギンの売り出し中。素人のアイマイな表現になるが、ゴリゴリした、バンド・サウンドでこういう音を出すものこそがロックなのだ、という押し出しを進めている真っ最中の新進。

新しい試みをしよう、という今回のコンセプトの中には、マーティン以外とも組んでみたい、が入っていたのだと思われる。後のポールのソロ活動の、定期的に旬の人と一緒にやってみたくなる指向の、最初の例かもしれない。

しかし、マーティンもスタジオにいる。おそらくポールは、かなり都合のいいお願いをしたのではないだろうか。「ジョンズを呼んでるけれど、彼も僕等とは初めてだからいろいろ戸惑うことがあると思う。マーティンさんも来て、全体を見てやってよ」みたいな。

マーティンにしても、デビューから手塩にかけてきた、しかももはや自分の担当ミュージシャン以上の公的な存在になっているビートルズを、人に任せきりにするのはどうも心もとない。それで朝からスタジオにやってきたが、ジョンズ氏を差し置いて指示もできないので、今日は見学で来ているからね、という顔でいる。

ここらへん、実に大人……という感じだ。マーティンが「私はもういらないだろうから勝手にどうぞ」とヘソを曲げ、一切顔を出さなかったら、歴史は変わっていた(と後で分かる)。

〈メモ4 トップ・テンと機材〉

トップ・テンはピートルズがハンブルグ時代に演奏していたクラブ。ビンソン・エコーレックは、イタリアのビンソン社が60年代に製造した、独特のエコー音を出すエフェクター。ピンク・フロイドが使っていたことで有名になる。

〈メモ5 トニー・リッチモンド〉

知らない映画キャメラマンの名前なので、一応調べてみたら驚いた。前年の1968年、『ワン・プラス・ワン』(1978年日本公開)で撮影監督をつとめ、その後でリンゼイ=ホッグともローリング・ストーンズのテレビ特番『ロックンロール・サーカス』(当時未放送)で組んでいるアンソニー・B・リッチモンドと同一人物だった。

ジャン=リュック・ゴダールがもともとビートルズの出演を希望していて叶わず、ストーンズの録音風景をメインにした『ワン・プラス・ワン』が68年秋に公開された時、ビートルズの関係者は見ていただろう、そして、ライブ盤の新作でリハーサルからカメラを回すアイデアのヒントにしたはずだ……と前回に僕なりの見立てを書いたが、同じキャメラマンならば、もうモロなのである。

リッチモンドはこの後、70年代にはイギリスの現代映画を代表する監督ニコラス・ローグとよく組み、アメリカに拠点を移してからも2010年代まで一線で活躍した。このセッションの撮影素材が半世紀近く経っても〈新作〉として有効活用できたのは、リッチモンドの貢献によるところが大きい。

同時に、その一流の腕前による功罪も考えてしまう。

リッチモンドが撮影したローグの映画といえば、『ジェラシー』(1979年-1981年日本公開)に『赤い影』(1973年-1983年)と、冷たく湿った冬の空気を捉える映像が抜群だった。素朴な十代の映画ファンだった僕でも、画面から伝わる寒々としたものが皮膚の奥まで浸み込むようだった―それは魅力的というより、直截に、憂鬱な気持ちに沈ませてしまうものだった―のをよく覚えている。

そんなリッチモンドが、グルーミーな映像感覚の冴えに任せて1月初旬の、ガランとだだっ広いままの映画用ステージを撮ったために、必要以上に冷え冷えした空気が強調され、描き込まれてしまったのではないか。

しかし、リンゼイ=ホッグとリッチモンドが撮影にあたって共有していた映像イメージ自体は、間違っていなかったと思う。

ストーンズの『ロックンロール・サーカス』では、スタジオにサーカス団のテント小屋風なセットを建てて、猥雑でまがまがしい雰囲気を作った。では、ビートルズではどうするか? ゼロから曲を作り、出来た新曲を客前で演奏するところまでを見せる趣向が先方の意向ならば、いっそ、スタジオもセットがまだ何も建てられていない剥き出しのステージのままにして、画面の隅に脚立や箱馬が入り込むような状態のところで演ってもらおう。

そんなゼロの、いやマイナスの地味な空間にいてもシャレになり、特番が成立するのは、世界広しといえどビートルズだけだ。

前も書いた繰り返しになるが、当時の彼等はなにしろ最新アルバムが『ホワイト・アルバム』で、最新シングルが「ヘイ・ジュード」というケタ違いのモンスター・バンドである。ビジュアル面でも何か新しいアイデアを、となったら、すっぴん以外に手がないだろうとも言える。

これで無事に、映画撮影所のスタジオでの曲作り、リハーサル、お客を入れての披露と当初の計画通りに進み、それに合わせてセットも作り飾り込みもしていく、となれば、序盤のひんやりとし、ガランとした空気も劇的な伏線となっただろう。いったんセットが作られ、ライトが増え、人が集まれば、撮影ステージは別の生き物のように活き活きした空間に変わるからだ。

結果としては、そうはならなかった。この連載でそこまで(計画を変更し、途中でトゥイッケナム・スタジオから引き上げる)辿り着くのはまだまだ先になる。

(つづく)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます