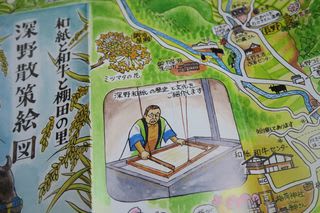

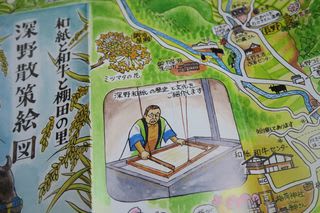

400年以上もの歴史ある深野和紙(松阪市飯南町深野)、

伝統産業であった手漉き和紙の保存に、深野和紙保存会が結成されています。

保存会の活動の一環として、

深野和紙を町内の学校の郷土学習に取り上げ、

子供たちが自分の卒業証書を紙漉きで作成します。

一般の人々にも、

郷土の産業、深野和紙の歴史学習と紙漉き体験を行っています。

こうした活動が、今年度の松阪市地域の元気応援事業に選ばれています。

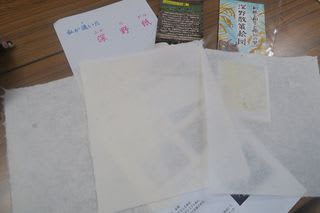

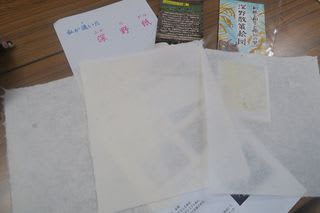

私も初めての紙すき体験を楽しんできました。

紙漉き舟から簾に紙料液をすくい、揺り動かす。

簡単そうでむずかしい、でも楽しい!

子供たちも楽しんでいます。

紙のついた簾の水切りをして、

本来は天日干しですが、今日は乾燥機です。

味のある私の和紙が完成です。

今日は紙漉きという和紙作りの最後の工程、

この紙料液を作るまでの作業の大変さはビデオで学びました。

原料の刈り取り、皮はぎ、釜たき、

水にさらして、チリをとって、石の上で叩いて、

石臼でついて、

秋から春への寒い季節、

仕事場も道具も現代とは違う過酷な環境のなか、

生きるための人々の知恵、努力に頭が下がります。

そして今、それを伝えるために頑張ってくださる方々に感謝します。

和紙和牛センターに咲く和紙の原料ミツマタの花。

保存会の方に教えていただいた深野和紙の歴史。

安土桃山時代後期、慶長4年(1599)、

美濃の里より紙漉き職人を招き導入されました。

製品は松阪商人の手で江戸、京大坂へ、

深野村250戸の内200戸が紙漉きだったという。

文政6年(1823)、

紀州藩の銀札御用紙となり、

明治初期の藩札廃止に伴なう新円交換の際、

松坂銀札は一両が1円の等価で換金され、一躍有名となりました。

高品質な深野和紙は、明治4年(1871)、

日本最初の郵便切手用紙として採用されました。

明治年間まで最盛期だった深野和紙も、

生活様式の変化、洋紙の普及に押され

昭和30年代初期には、漉き屋は1戸もなくなりました。

和紙は長寿です、白くきれいな手漉き和紙に欠かせないのが、

「冷たくきれいな水」鉄分を含まない水、

白猪山を源流とする深野の水は、今も昔も変わりません。

深野のだんだん田はこちらから⇒

深野棚田まつりはこちらから⇒

伝統産業であった手漉き和紙の保存に、深野和紙保存会が結成されています。

保存会の活動の一環として、

深野和紙を町内の学校の郷土学習に取り上げ、

子供たちが自分の卒業証書を紙漉きで作成します。

一般の人々にも、

郷土の産業、深野和紙の歴史学習と紙漉き体験を行っています。

こうした活動が、今年度の松阪市地域の元気応援事業に選ばれています。

私も初めての紙すき体験を楽しんできました。

紙漉き舟から簾に紙料液をすくい、揺り動かす。

簡単そうでむずかしい、でも楽しい!

子供たちも楽しんでいます。

紙のついた簾の水切りをして、

本来は天日干しですが、今日は乾燥機です。

味のある私の和紙が完成です。

今日は紙漉きという和紙作りの最後の工程、

この紙料液を作るまでの作業の大変さはビデオで学びました。

原料の刈り取り、皮はぎ、釜たき、

水にさらして、チリをとって、石の上で叩いて、

石臼でついて、

秋から春への寒い季節、

仕事場も道具も現代とは違う過酷な環境のなか、

生きるための人々の知恵、努力に頭が下がります。

そして今、それを伝えるために頑張ってくださる方々に感謝します。

和紙和牛センターに咲く和紙の原料ミツマタの花。

保存会の方に教えていただいた深野和紙の歴史。

安土桃山時代後期、慶長4年(1599)、

美濃の里より紙漉き職人を招き導入されました。

製品は松阪商人の手で江戸、京大坂へ、

深野村250戸の内200戸が紙漉きだったという。

文政6年(1823)、

紀州藩の銀札御用紙となり、

明治初期の藩札廃止に伴なう新円交換の際、

松坂銀札は一両が1円の等価で換金され、一躍有名となりました。

高品質な深野和紙は、明治4年(1871)、

日本最初の郵便切手用紙として採用されました。

明治年間まで最盛期だった深野和紙も、

生活様式の変化、洋紙の普及に押され

昭和30年代初期には、漉き屋は1戸もなくなりました。

和紙は長寿です、白くきれいな手漉き和紙に欠かせないのが、

「冷たくきれいな水」鉄分を含まない水、

白猪山を源流とする深野の水は、今も昔も変わりません。

深野のだんだん田はこちらから⇒

深野棚田まつりはこちらから⇒

初めての紙漉き、楽しかったです。

他にも孫と一緒に、いろんなイベントに参加させていただきました。

紙漉き、しめ縄、もち花、染物・・・

消えていった産業を伝えようと頑張る保存会の方々、

子供たちにいろんな体験を教えてくれる方々、

皆、仕事を終えた我々の世代です。

私も孫や子供に何かを伝えていかないと。