文覚1139年-1203年は平安時代から鎌倉時代初期にかけての僧で、弟子には明恵らがいます。 俗名を遠藤盛遠といい、もともと摂津源氏の渡辺党の武士であり、鳥羽天皇の皇女統子内親王(上西門院)に仕えていた北面の武士であった。 従兄弟で同僚の源渡の妻、袈裟御前に恋し、誤って殺してしまったことから出家したという。 荒廃しきっていた神護寺を再興するため後白河天皇に強訴したため、渡辺党の棟梁・源頼政の知行国であった伊豆国に配流となる。 そこで同じく配流の身だった源頼朝に平家打倒の挙兵を促している。 (当時、頼朝は彼の話に聞く耳をもたなかったが) その後、頼朝や後白河法皇の庇護を受けて各地の寺院を修復したが、頼朝が死去すると後鳥羽上皇に疎まれて佐渡国へ流罪となり客死した。

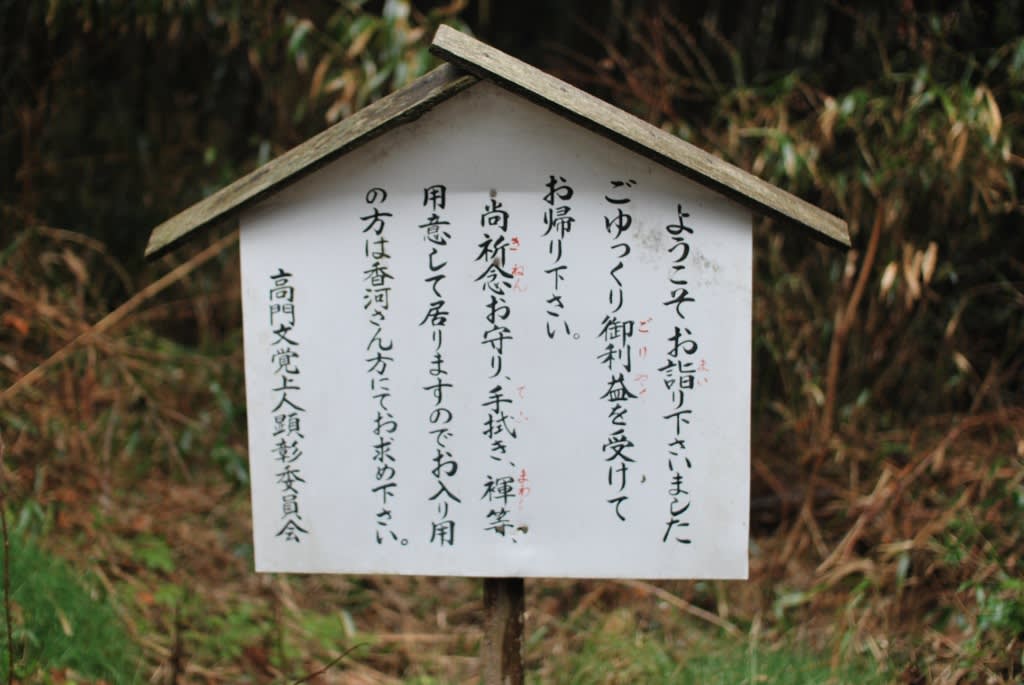

文覚に謂れのある寺が広島県・高門町にあります。中国自動車道の庄原ICの南に文覚寺とも文覚堂とも云われる寺があり地元では”文覚さん”として親しまれているそうです。 縁あって文覚寺を知り、そのうち行きたく思っていたのですが、高速料金上限1000円となったため約500kmの工程を走って参りました。

藤原得子(美福門院)1117-1160

┣体仁親王(ナリヒト)76近衛1139-1155

┃ 藤原泰子(高陽院)1095-1155藤原忠実娘

┃ ┃

鳥羽天皇74代1103-1156 鳥羽の護衛・遠藤盛遠は袈裟を愛し袈裟を討後、文覚

┃ ┃ 佐藤義清(後の西行)も護衛

┃ ┣統子内親王1126-1189(上西門院、袈裟御前が出仕)

┃ ┃ ┃

┃ ┣顕仁親王75崇徳1119-1164 源渡

┃ ┃ ┣重仁親王1140-1162

┃ ┃ ┃ 乳母:有子

┃ ┃ 藤原聖子1122~1181

祇園女御 藤原璋子(待賢門院)1101-1145

┣清盛? ┃ (祇園女御,白川に寵愛)

白川上皇72代1053-1129

平家物語・袈裟御前

1107年に即位した鳥羽上皇には皇后藤原泰子(高陽院)をはじめ、寵愛妃・藤原得子(美福門院)そして中宮・藤原璋子(待賢門院)がいました。袈裟御前は、鳥羽と藤原璋子(待賢門院)との間にできた統子内親王(上西門院)に 雑仕女として出仕していたのです。 一方、鳥羽上皇の護衛武士には『平家物語』の主人公である平清盛をはじめ、遠藤盛遠、同僚には佐藤義清(後の歌聖といわれる西行)や源渡がいました。 袈裟御前は源渡の新妻であり、涼しい目元に凛とした気品のある桔梗の花のように美しい女性でした。 そして遠藤盛遠は袈裟御前が鳥羽上皇の皇女統子に仕えていた頃から懸想していたのですが、袈裟御前は源渡に嫁いでしまいます。傍目からも羨ましがられる仲の良い幸せな夫婦でした。盛遠は諦め切れません・・・・。 言い寄ってくる盛遠に袈裟がきっぱりと断りますが、「ならば、そなたの母を殺し、我も腹を切る」と遠藤盛遠は言い出します。 困り果てた袈裟はついに「わたくしは夫のある身でございます。いっそのこと、夫を亡きものに…さすれば、あなた様の御心に沿えましょう程に」と泣きながら言います。 そこで 「今晩八つの鐘を合図に当屋敷に忍び込み、東より二つ目が夫の寝所にございます。先に休ませておきますれば、洗い髪を頼りに夫をお討ちください」 という袈裟の言葉通りに盛遠は実行したのです。 盛遠は斬り落とした首を抱いて屋敷から走り出たのですが、月明かりの中でその首を見て仰天します。 それは、なんと源渡ではなく、愛しい袈裟の顔だったのです。 それは、一途に自分を思ってくれる盛遠と愛する夫との板挟みになって煩悩した末の袈裟の悲しい決断でした。 盛遠は幾日も袈裟の首を抱いて鞍馬の山奥をさまよった果てに出家しました。 武士を捨て名前も文覚と改名し、各地の霊場を遍歴しては三十二日間の断食や厳冬の那智の滝に何日間も当たるなどの荒行に励んだといいます。

後に、京都に戻ってきた文覚は荒れ果てた神護寺の再建を果たそうとして後白河法皇に何度も直訴を繰り返し遠島など申し渡されますが、次第に顔見知りとなっていきました。そして、ついには院宣まで入手して頼朝の蜂起をを説得するまでになるのです。 袈裟御前は、盛遠を文覚として生まれ変わらせたヒロインであり、もし文覚が居なければ頼朝の蜂起はなくて歴史が大きく変わっていたのかもしれないのです。 愛する人の為に、同僚を殺そうとした結果愛する人の首を斬った男・・・・そして、愛する人との貞操を守るがために、自ら愛してもいない男に斬られた女・・・平家物語の幕はあきます。