毛利輝元・長州藩初代藩主の祖父は毛利元就、安芸の国人に過ぎなかった毛利氏をわずかに一代で大大名とした人物である。 輝元は父を早くに失い、当初は元就が、後には二人の叔父である吉川元春、小早川隆景が輝元を補佐した。信長の時代には、輝元は石山本願寺と同盟を結び、配下の村上水軍を使って石山に兵糧を運び、本願寺側の唯一の欠点である補給問題を 毛利がカバーすることで 信長を苦しめたのである。 信長が本能寺で急死すると備中高松城で対峙していた羽柴秀吉を攻撃せず中立を守ることで毛利の大領土を守った。 広島の土地に巨城と城下町を築いたのも輝元である。 秀吉は天下をとった後五大老に輝元を加え、毛利の知将である 毛利隆景を入閣させている。 ところが知将・隆景を失い、秀吉がなくなると輝元の武将としての迷彩は欠いていくのである。 そして毛利輝元は、石田三成の意を受けた安国寺恵慧の説得に乗って関ヶ原の戦いの西軍総大将に祭り上げられてしまった。 結局関ヶ原の戦いは吉川元春の子である広家が小早川秀秋を裏切らせたために東軍の勝利で終わった。 しかし輝元は秀頼という切り札をもって大阪城という難攻不落の要塞にいたのであるが、毛利の本領は安堵する、という家康の誘いに乗って大阪城をでていってしまった。 これにより家康は毛利家を完全に取り潰そうとしたが、吉川広家の嘆願により毛利家は大名としてかろうじて生き残ることができたのである。

乃美大方殿-1601 高橋興光┓

┣ 高橋久光娘

毛利弘元1466-1506(安芸吉田郡山城主) ┣幸松丸1515-1523

┣毛利興元1492-1516(大内興元傘下)

┣毛利元就1497-1571 ⇔ 武田元繁

┣女 ┣毛利隆元1523-1563

福原広俊娘┃ ┃ ┣輝元1553-1625

┃ ┃大内義興┏尾崎局(養女)1527-1572

┃ ┃ ┗大内義隆1507-1551 ⇔ 陶隆房(晴賢) ⇔ 相良武任

┃ ┃ ┣- (義隆討つが厳島の戦で元就来島水軍に敗れる)

┃ ┃ 万里小路秀房娘貞子

┃ ┣長女(高橋氏の養女)

┃ ┣五龍局(宍戸隆家室)-1574

┃ ┣吉川元春1530-1586

吉川経基 ┃ ┃ ┣吉川元長1548-1587

┃(藤原南家)┃ ┃ ┣毛利元氏1556-1631

┣吉川国経 ┃ ┃ ┣吉川広家1561-1625

┃┣元経1459-1522┃新庄局(熊谷信直娘)-1606

┃┣経長 ┣小早川隆景1533-1597

┃┗妙玖 1499-1546 ┣小早川秀包1567-1601

┃ ┣小早川秀秋1582-1602

┗長女 ┏正平娘 ┣羽柴秀行

┃ ┗繁平1542-1574 毛利輝元養女

┣政久1488-1518

┃ ┗晴久1514-1561(1540年毛利征伐で敗走)

┣国久 ┣義久1540-1610

┃ ┗娘

┣塩治興久

┏尼子経久1458-1541(宇多源氏)

尼子清定-1478(出雲守護代)

武田信玄 は1521年に清和源氏の名門である甲斐武田氏の17代目として甲府で生まれた。 武田氏の本拠・躑躅ヶ崎館ではなく 要害山城とも積翆寺とも云われている。 父は信虎、母は大井氏の娘である。 武田信玄が家督を継いだのは父より受け継がれたのではない。 信虎は信玄(晴信)を忌み嫌い、弟の信繁に家督を継がせたいと考えていたた。 信繁は武田家の当主になろうという野心はなく、(兄信玄の部下として忠誠を誓った副将で 戦国の名将真田幸村の本名は信繁。 ) 信玄は父を追放する。 武田家の家臣が当主として選んだのは子の信玄のほうであった。 信玄は元服して初陣で手柄を立てたのであるが、 父と共に攻め立てた城が落ちずに引き上げた後、信玄は殿軍を願い出た。 殿軍は退却の際に大将をかばって敵と戦い、逃げ延びる時間稼ぎを行うのが目的である。 しかし信玄はその目的とは反して、城に籠もった敵を攻め立てて呆気なく落としてしまった。(敵の大将・平賀源心を討ち取ったのは騎馬隊侍大将の馬場信春) 初陣で大勝利を収めた信玄に対して父・信虎は命令違反を咎め、評価しなかった。 これにより自分が当主になることを誓った信玄は父を追放したのである。 このとき信虎の重臣であった板垣信方、甘利虎泰の賛同を得ているから謀略の片鱗をこのときから見せている。 信玄の姉は今川義元に嫁いでいたため、父を今川家に保護してもらおうとし、今川義元はこれに応じたのである。 今川義元も信玄の器量に呼応したのは信玄の姉の賛同もあったと考えられる。 信玄は息子・義信の妻に今川義元の娘を迎え入れている関係でもある。 (これにより、今川、北条、武田の三国同盟が成立) 後に今川義元は桶狭間の戦いで織田信長に討ち取られ、後継者として氏真が当主となったが、氏真は戦国史上名高いバカ殿であった。 お互いの政略結婚により均衡を保っていた武田家と今川家の同盟均衡が破れたのはこのときである。 武田信玄は今川領攻めに出たのであるが、これに反対したのが今川の娘を妻にしていた義信である。 そして義信は父に対して反乱を企てた。 義信は捕らえられ東光寺に幽閉されると、後に自刃して果てたとされる。 このときに連座したのが嫡男・義信の傅役であった飯富虎昌である。虎昌は信虎の寵愛をうけたが、武田信玄が信虎を追放したときに板垣、甘利同様、虎昌も信玄を推した。 そして義信の傅役を務めることとなったが、謀反の罪に問われては飯富家も廃絶するしかなかった。 虎昌には弟・三郎兵衛がいて、謀反の企てを告発せよといい含めたことから、三郎兵衛だけは功が認められた。 後に武田信玄の四天王となる山県昌景がその人である。

1572年武田信玄が京への道を確保する際、織田の同盟軍である徳川家康軍を蹴散らしたが、このとき武田信玄側の中核にいたのが山県昌景率いる騎馬隊である。 家康はかろうじて浜松城へ逃げ帰ったが、このとき恐怖のあまり脱糞していたという。 家康はこれを契機に戦略を武田流に変え、軍学・甲州流の祖である小幡勘兵衛を召抱えた。 家康は本能寺の変後、甲斐国に進出して多くの武田遺臣を採用しており、徳川四天王の一人・井伊直政に 赤備え(鎧兜を赤で統一したスタイルで、自分をアピールする必要のあった戦国時代に始めて山県昌景が行った) を受け継がせたというから家康がいかに武田軍および昌景を尊敬していたかがわかる。 昌景と同じ騎馬隊侍大将に馬場信春がいる。 抜群の武勇と勘のよさを持ち、築城術は山本勘助に学び 最後に1575年長篠の戦で討死するまではかすり傷ひとつ負わなかったという。 長篠の戦での大将は武田信玄の後を継いだ勝頼(諏訪御料人の子)であったが重臣たちはその力を信じていない。 それに反発する勝頼と信春らの重臣との間にできた分裂を突いて、攻めてきた織田軍との戦いが長篠の戦である。 勝頼を諌めて退却させ、殿軍を務めた信春はここに倒れたのである。 馬場信春、山県昌景と並んで武田四天王の一人に内藤昌豊がいる。 父・工藤虎豊を先代の信虎に手打ちにされ放浪していたが、武田信玄の父追放によって呼び戻された昌豊は領地を与えられ 内藤家を継いで武田信玄に忠誠を誓った。 川中島の合戦で騎馬隊大将を務め北条氏康との三増峠の戦いでは補給部隊の大将を務めた。勝頼の時代になり長篠の戦で山県昌景に続いて 内藤昌豊も犬死したところでやっと勝頼は退却に従った。 最後の四天王は高坂昌信、といって他の3人と違って百姓生まれで春日源助といった。 父を早くに亡くした源助は遺産相続に負けてたが、そのときに武田信玄の眼に留まって近習となったのであるが、その理由は男色の相手としてである。 しかし武勇にも優れており、上杉謙信との防衛線である海津城の城大将(お目付け役に小幡虎盛といって甲州流軍学の祖・小幡勘兵衛景憲の祖父である )にしていたというから四天王なのである。 現在、武田信玄に関する武功は、「甲陽軍艦」に記載されていることからその詳細が知られているが、これを書いたのが実は高坂昌信であるから、現代への功績は昌信が一番であろう。

武田信玄が冷血(実は人は城、人垣、堀・・・と言っているように決して冷血ではないのであるが。) とされる理由に諏訪氏の滅亡がある。 甲斐国と接する諏訪郡の領主に諏訪頼重がいた。 頼重には武田信玄の妹・禰禰が嫁ぎ、虎王丸を産んでいた。武田信玄はこの諏訪を攻め、油断していた義兄・諏訪頼重はすぐに降伏に追い込まれ、和議が成立したのであるが武田信玄は頼重を切腹させたのである。 頼重がすぐに降伏に追い込まれたのには理由があり、諏訪家の分家である高遠頼継という男が諏訪家を裏切り、武田家の味方をしたのである。 本家に不満を持つ頼継を調略した結果の成果といえるが、このあたりに影響力を持つ諏訪大社については頼継に一切手をつけさせなかったことから、怒った頼継は挙兵して上原城を落とし、諏訪大社を奪い取った。 これに反応した武田信玄は諏訪家の遺児である虎王丸を担いで軍の総大将として頼継を討ち、諏訪大社を含む領地すべてを奪い取るのである。 虎王丸はいつの間にか歴史から消えたが、武田信玄の謀略である可能性は高い。 このとき、頼重の娘で絶世の美女といわれた諏訪御料人は武田信玄の側室になっていた。 諏訪家を継ぐ幼児・虎王丸を餌にされて側室にならざるをえなかった諏訪御料人が悲劇のヒロインになる所以である。 多くの家臣は御料人を側室にすることは反対であったが、軍師・山本勘助が一人異を唱え、諏訪家の血を残して諏訪の民を心服させることが必要と進言したというが、 結果、諏訪家は高遠家とともに滅ぼされている。 理由はもちろん武田信玄と諏訪御料人との間に男子が生まれたからである。名を勝頼といい諏訪家一族として家督を継いでいたが、後に武田家当主となる。 武田信玄次男は生まれつきの盲目で、三男は早世したからである。17歳で勝頼を産み、25歳でなくなった御料人は諏訪湖を望む小坂観音院に墓所があるという。

さて、武田信玄亡き後嫡流で跡を継ぐものは誰もいなかったのは諏訪勝頼にとっては幸いであった。ところが織田信長との長篠の戦で多くの戦力を失った勝頼はほぼ武田家を滅亡させたといっていい。しかし信長は勝頼にとどめはさしていなかったため、国に帰った勝頼は再起を期すことができたのである。その最大の好機が1578年の御館の乱であった。 上杉謙信亡き後家督相続の遺言を残していなかった上杉家は、謙信の甥・景勝と北条氏政の弟・景虎が分裂し家督争いをし、御館の乱に発展したのである。 武田勝頼は断交していた北条家と同盟を結び、氏政の妹を妻とした。 最初の妻の信長の養女は信勝を産んだ後に死んでいた。 これで武田勝頼と上杉景虎は義兄弟となった。 妹を勝頼の嫁にだしていた北条氏政より、弟の景虎の援護を依頼してきたのである。 上杉は強大ではあるが分裂した今となっては勝頼が援護すれば、それで勝敗は決し、武田、上杉、北条の大同盟ができあがる。 はじめは景虎の援護をするつもりであったが、途中で心変わりし武田勝頼は上杉景勝側の援護を行ったのである。 これに激怒した北条氏政は信長、家康とともに武田家に総攻撃をかけて呆気なく倒したのである。 心変わりの原因は劣勢にたたされていた上杉景勝からの賄賂であったという。 金銀の宝庫であった越後で謙信は多大な金を春日山に残していた。 この資金を抑えた上杉景勝はこの金を使って勝頼を味方に引き入れた。 結果、優勢だった景虎は自刃に追い込まれ、弟を失った北条氏政が織田、徳川と連合を組んで襲ってきたのである。 そのとき勝頼は援護を上杉景勝に求めたが何の援護もなく、追い詰められた勝頼は北条夫人と嫡子・信勝とともに天目山で自害し、1582年武田本家は滅亡したのである。尚、天目山ふもとの景徳院には 勝頼と北条夫人、嫡子・信勝の墓がある。

武田信虎1494-1574

┃諏訪頼重-1542(諏訪領主 ⇔信玄に攻められ)

┃ ┗娘1530-1555(諏訪御料人)

┃ ┣武田勝頼1546-1582

┃ ┃ ┣信勝1567-1582

┃ ┃信長養女

┣武田信玄1521-1573

┃ ┣義信1538-1567(父に謀反自刃)

┃ ┃ ┣

┃ ┃┏今川義元1519-1560娘

┃ ┃┗今川氏真1538-1615

┃ ┣黄梅院1543-1569(北条氏政室)

┃ ┣海野信親1541-1582(龍宝)

┃ ┣信之1543-1553

┃ ┣見性院1545-1622(穴山梅雪室)

┃ ┣真理姫1550-1647(木曾義昌室 母:不明)真竜院

┃ ┣仁科盛信1557-1582(高遠城主)

┃ ┣菊姫1563-1604(上杉景勝室 母:油川夫人)

┃ ┣松姫1561-1616(織田信忠と婚約 母:油川夫人)信松尼

┃┏三条の方(三条公頼娘)1521-1570

┃┗如春院(顕如室)

┣武田信繁1525-1561(川中島4戦で戦死)

┣武田信廉1532-1582(画才有)

┣松尾信是-1571(母:松尾信賢娘)

┣河窪信実-1575

┣一条信龍1539-1582()

┣武田信友-1582(母:内藤氏)

大井の方1497-1552大井氏(⇔本拠地:佐久郡)

上杉謙信は1530年越後国守護代(室町幕府から各国ごとに任命される守護)・長尾為景の次男として生まれた。 守護代の任命は守護に任命された大名の権限であり多くの守護は地元の豪族を守護代に任命した。 応仁の乱以降足利将軍が没落して無実となると、名門大名も次々と衰え、地元に強い勢力を持つ守護代が守護を無視して国を支配するようになる。 尾張の織田、越前の朝倉、越後の長尾家はこの代表であり、戦国大名と呼ばれる。 長尾為景は守護である上杉房能を追い落として自刃に追い込んだが、そのために関東管領上杉氏を敵に回すこととなる。 それは上杉房能の実兄・上杉顕定である。 上野国平井城から出陣した顕定は為景を包囲すると、為景は敗走し佐渡へ逃亡する。 越後国を奪ったが、統治が悪かったため為景に戻ってほしいという声が広がり、為景は柿崎氏などの同族の地元豪族をたばねて越後国に攻め込み上杉顕定は、信濃の豪族・高梨政盛(長尾為景の祖父)の軍勢が為景の援軍として率いて来てくれたこともあり追い落とされ戦死した。

上杉謙信が22歳の1552年、関東管領上杉憲政が越後へ亡命してきた。 関東では幕府の総督であった鎌倉公方が御家騒動で古河公方と堀越公方に分裂したことで、弱体化した堀越公方が北条早雲に滅ぼされて伊豆国を奪われた。 北条早雲を祖とする後北条家を継いでいた北条氏康は謙信と同時代に関東全体に勢力を伸ばし始め、危機感を抱いた上杉憲政は、古河公方・足利晴氏、上杉朝定らと組んで、後北条の堀河越後を包囲しようとしたが、奇襲により撃破された。 居城まで落とされた上杉憲政は救いを求めてきたのである。 こうして関東管領を保護下においた上杉謙信は、将軍家を中心とした秩序を回復させたい思いで、13代将軍足利義輝に会い、朝廷より官位も賜る思惑もあったのである。 そして従五位下、弾正大弼の官職をえた。 翌1553年村上義清ら武田信玄に敗れた信濃の諸将が次々と越後に亡命に来る。 信玄に奪われた領地を取り戻そうと謙信にすがってきた。 本来であれば何の得にもならない戦争であるが、謙信は義の人である。 こうして謙信と信玄は川中島の戦いであいまみえることとなる。 また上杉謙信は、戦いが終結していないのに、上杉憲政の北条征伐を頼まれ、関東の反北条の大名に呼びかけ、連合軍を結成して関東の覇者・北条氏康と戦った。 北条軍はいったん東上洲の地をあきらめて退却した。 この時、上杉謙信は仮の本拠地として上洲厩橋城で越年を行い、1561年憲政を奉じた上杉謙信は北条氏康の本拠地・小田原城を攻めたのである。 しかし、小田原城は難攻不落の巨城で、小田原という城郭都市を土塁・空堀で囲んだ壮大なものである。 上杉謙信は結局戦果を挙げることができずに退却をする。 しかし上杉謙信の献身的な奉仕に感動した上杉憲政は上杉の名跡と関東管領の職を謙信に譲りたいと言い出したのである。 関東管領就任式は鎌倉鶴岡八幡宮で行われたという。 ここは相模国、つまり北条氏康の本拠地内であったが氏康を小田原城に封じ込めていたために就任式は行われた。これにより謙信は上杉政虎となる。 1560年の厩橋での戦いで功を挙げた家臣・斎藤朝信は”越後の鍾馗”といわれ無類の戦上手であった。 上杉軍に強固に抵抗したのは下野国の名門・佐野氏で、平将門を討った名将・俵藤太秀郷の築城といわれる唐沢山城の篭り謙信軍の攻撃に耐えるが、朝信はこの戦で活躍したことで知られている。

式が終わり、越後に戻った後の8月、上杉謙信は大軍を引き連れて4回目の川中島の戦いを行っている。 関東管領に就任した上杉謙信を討ち取るべく、武田信玄は軍師・山本勘助に作戦の立案を命じた。 川中島に城を持たない上杉謙信は妻女山の山頂に陣を敷いていた。 武田軍を本陣と闇に紛れて奇襲する二手に分けたが、上杉謙信はそれを見破り、奇襲される前に山を下りて手薄となっている本陣を突こうと考えた。読みは的中し上杉謙信軍有利のなか、武田信玄の弟・信繁、山本勘助はともに戦死したのである。 勘助を討ち取ったのは為景の代からの家臣で猛将といわれた柿崎景家だといわれている。騎馬隊が交替で波状攻撃を加える車掛戦法で武田軍を壊滅状態に追い込んだのである。 景家が63歳の1575年、敵の大将織田信長と内通した疑いで謙信の手によって討たれている。 ところで、川中島の奇襲作戦から別働隊が戻ってくるまでに信玄を討ち取ることはできず、お互いに多くの犠牲者を出して戦は終結した。 この時上杉謙信は武田信玄に単騎切り込みを行ったという。

後に1559年、謙信は宿敵である一向一揆を和睦を結び、二度目の上洛を果たす。 目的は衰えている足利将軍家の再建であり、13代将軍・義輝は謙信の将軍家への忠節を知り呼び寄せたのである。 ところがその後都の周辺を牛耳っていた大名・松永久秀は義輝を襲って殺した。 直ちに上洛して仇を討ちたいところであるが、武田信玄、北条氏康、今川義元の間で三国同盟が成立し上杉謙信にとっては大きな打撃であった。 しかし桶狭間の合戦で織田信長が今川義元を討ち取ると、武田信玄は今川家を滅ぼして領地を奪い取ってしまった。 三国同盟を破った信玄に怒った北条氏康は息子・氏政に嫁いでいた信玄の娘を離縁した。 三国同盟により関東の拠点を次々と失っていた謙信は、一気に形勢が逆転し、氏康から同盟の申し出をしてきた。 ともに信玄と戦おうという越相同盟が成立する。 上野国の半分を上杉領として認めさせ人質の要求にも北条氏は応じた。 このときの人質が北条氏康の息子・氏秀で、上杉家の養子となり後に上杉景虎となのるのである。 この頃に上杉輝虎改め、上杉謙信と名乗ることとなる。 1571年北条氏康が病死すると跡を継いだ息子の氏政は謙信と手を切り信玄と結ぶことを考え、甲相同盟が成立する。 これにより謙信を牽制することができた信玄は、足利義昭の上洛要請に応えて西上の軍を起こしたのである。 しかし信玄は遠征の途中で病死する。

本来であれば謙信は信玄の死に乗じて武田領に侵攻するところであるが、それをしなかった。 また先に北条氏政が越相同盟を破ったときも、北条氏からの人質である氏秀・上杉景虎を殺すどころか、養子として遇している。 義を重んじる謙信の温情がこの後裏目にでる。 謙信が亡くなった後跡目を争って景虎と景勝(姉の子)により家中が分裂するのである。ところでこの分裂に終止符を打ったのが四天王・直江景綱の娘婿・信綱といわれている。 最初劣勢であった景勝を支持し後に景虎を自刃に追い込んでいる。しかし景虎派の憎しみを集めて殺された。そして景勝の名軍師でしられる直江兼続が跡を継ぎ直江家を守り立てることとなる。 信玄の死によって足利義昭は京を追放され西国の毛利家に亡命し、上杉謙信に書状を送ってきた。 それは信長を討って京を奪回せよ、というものである。 織田信長は一向一揆と対立したため、一向宗の総本山本願寺は 信長を最大の敵とし他の勢力とは和解の姿勢をとった。 これにより上杉謙信上洛の可能性が高まり、信長は岐阜から安土に拠点を移し謙信上洛の阻止をはかった。 こうしたなか、これまで信長方であった能登国の畠山氏が上杉方になりたいとの申し入れをしてきた。 能登国の主城である七尾城争奪で上杉謙信と織田方の柴田勝家が戦い、上杉謙信が勝利を収め、引き上げる途中の織田軍を急襲して撃破した。 手取川の合戦である。 1578年、上杉謙信は本拠の越後春日山城から関東に攻め入る大号令をだすが、出陣を前にして倒れ、意識を回復することなくこの世を去った。

折角、川中島決戦の地へ行ったにもかかわらず、軍師・山本勘助の墓を行き忘れるとは・・・一生の不覚で御座いました。是非ともまた行きます。

┣仙桃院1524-1609 桂岩院?-1604(四辻公遠娘)

┃ ┣義景(10歳で早世) ┣定勝1604-1645(直江兼続夫妻が養育)

┃ ┣景勝1556-1623 (豊臣5大老の一人)

┃ ┃ ┣-

┃ ┃菊姫1563-1604(武田信玄六女)

┃ ┣娘(上杉景虎室 清円院 1556-1579)

┃ ┣娘(畠山義春室) 武田信玄1521-1573

┃長尾政景1526-1564溺死 ↑

┃房長┛ ↓

┣長尾景虎(上杉謙信)1530-1578

┃ ┃ 宇佐美定満1489-1564 軍師 政景暗殺

┃ ┃ 柿崎景家 1513-1575(車掛り 信長と内通?手討)━晴家-1578(景虎派)

┃ ┃ 斉藤朝信 1527-1592(内政 蓄財 景勝派)

┃ ┃ 直江景綱 1509-1577(宿老筆頭 内政)

┃ ┃ ┃┃ 樋口兼豊-1602

┃ ┃ ┃┃ ┣直江兼続1560-1619

┃ ┃ ┃┃ ┣大国実頼 ┣直江景明1594-1615

┃ ┃ ┃┃ 藤 ┣於松

┃ ┃ ┃┣お船1557-1637(直江信綱-1581室)

┃ ┃ ┃娘

┃ ┃ 山吉政久娘(-1570正国尼)

┃ ┣景勝1556-1623(養子)

┃ ┗景虎1538-1590(養子:北条氏康7男)

青岩院(虎御前)1512-1568

村上義清家臣 屋代基綱・小島権兵衛墓

1548年、甲斐の武田晴信と信濃の村上義清が上田原の地で対決した上田原の戦いは、村上軍の攻撃により武田軍の武将板垣信方、甘利虎泰らが戦死し、大将の晴信も傷を負い武田軍が大敗した。 村上軍も屋代源吾(基綱)、小島権兵衛、雨宮刑部などの重臣が、この戦いで戦死したと伝えられている。 屋代源吾は、屋代城主であった屋代政国の長子で、村上氏の一族であった屋代氏の居城が屋代城である。 1553年、屋代政国は近隣の塩崎氏などと共に武田氏に臣従し、その後、屋代氏は武田氏の命により1559年に荒砥城に領地替えとなって移る。 屋代政国1520-1582は、戦国時代の武将、屋代正重の子で、妻は村上義清の養女である。 弟に室賀満正、子に基綱(源吾)と清綱(正長)、養子に屋代秀正がいる。 屋代郷を支配していた豪族で、村上義清に仕えて武田信玄の信濃侵攻に対抗し、1548の上田原の戦いでは嫡男基綱を失った。 1553年には村上氏から離反して武田氏に降伏すると、その家臣となった。 1575年の長篠の戦いで次男正長を喪い、甥の屋代秀正を養子に迎えて家督を継承させ、なおも実権は握り続けた。 1582年に武田氏が織田信長によって滅ぼされると、信長に降伏してその家臣となり、森長可の与力武将となった。

屋代氏は源義仲配下の武将として知られる村上為国の子明国の孫家盛が屋代郷に住して、屋代家盛と称したことに始まるが、戦国期の屋代氏は、1378年に信濃守護斯波義種の守護代二宮氏泰と争ったことで知られる村上頼国の子満照を祖としている。 。 屋代郷は、信濃国北部の中心地善光寺平の南に位置し、 この戦略上の要地に屋代城を築いて本拠地とした。 およそ三十年間にわたり信濃先方衆として活躍した。 武田氏滅亡後、北信濃は織田信長の部将森長可の支配下に入ったため、屋代氏も森長可の与力となったが極めて短期間であった。 本能寺の変により森長可が信濃を去った後は、越後の上杉景勝に臣従し、1582年村上国清(村上義清の子)の副将として屋代秀正が二の丸に入ったという。 1584年には屋代秀正は上杉氏から離反し徳川氏に臣従する。 徳川氏の下での屋代秀正は、大坂冬・夏両陣で旗奉行をつとめ、甲斐国に領地を与えられ、その後徳川忠長の家老として小諸城に入り一万石を領した。

大井氏や小笠原氏などを破り、この頃連戦を誇った信玄は一気に信濃攻略を目指して葛尾城へ向かった。 ここは村上義清の本拠地であり上田原で一戦を交えて村上勢を蹴散らしたが、深追いをしすぎて村上勢の待ち伏せにあい打ち破られた。 このとき武田信玄が失ったのが板垣信方という若殿・晴信の頃からの重臣である。 板垣とともに信玄を支えた最長老の重臣に甘利虎泰がいる。 もちろん信虎の寵愛を受けて虎の一字を授かった名であるが、やはり上田原の戦いで村上軍に敗れてなくなった。 このとき信濃の豪族・小笠原氏などが村上軍の味方となったのが武田信玄にとっては痛手であった。 これらの敗戦によって信玄の戦略は大きくかわる。 その戦略に功を奏したのが真田幸隆である。 幸隆は武将・真田幸村の祖父にあたり、信濃国佐久郡の豪族海野氏の一族である。 武田信玄の父・信虎は信濃攻略に際して諏訪頼重に娘を娶らせ姻戚関係をつくり佐久へ侵攻し、海野氏、真田氏を没落させた。 真田幸隆は一族を滅ぼした武田信虎は仇であるが、信虎を追放した武田信玄は敵ではない。 山本勘助により武田家へ引き入れられ、謀略に長けた幸隆がさんざん武田信玄を苦しめた村上義清の配下・大須賀久兵衛を調略し、葛尾城に次ぐ一大拠点・砥石城を無血開城させたのである。 これにより徐々に追い詰められた村上義清は、葛尾城までも守ることができなくなり、上杉謙信の下に亡命することとなる。

今回は板垣信方の墓があるという長野上田庄でいってきました。 板垣信方は、武田信虎、晴信の二代に仕えた武田二十四将、武田四天王の一人で、武田晴信が父信虎を追放して家督を継ぐと家臣団の筆頭格となる。 晴信が諏訪氏を滅ぼすと諏訪郡代となり、諏訪衆を率いて信濃経略戦で戦功をあげたが、村上義清との上田原の戦いでは先陣となり緒戦で村上勢を破るが、逆襲を受けて討死した。 信虎は晴信を疎んじて二男の信繁に家督を譲ろうとし、また乱行が甚だしく家臣領民を苦しめていたため、1541年に晴信が家臣団とともにクーデターを起こして信虎を駿河国へ追放し、 信方と甘利虎泰は武田家最高職の「両職」に任じられた。1542年には、晴信は高遠頼継と結んで諏訪郡へ侵攻して諏訪頼重を降し、頼重は板垣郷東光寺で自害させられた。同年、諏訪家惣領職を望む頼継は藤沢頼親と結んで諏訪郡へ侵攻して上原城を落すと、晴信は直ちに信方を先陣とする救援の軍を送り、安国寺の戦いで頼継を打ち破った。 高遠頼継を追い、藤沢頼親を屈服させた晴信は1543年に信方を諏訪郡代(上原城代)に任じて占領地の統治を任せた。 1545年、晴信は高遠城を攻略し、続いて信方は藤沢氏・小笠原氏に与する龍ヶ崎城を攻め落とし、孤立した頼親を降伏させる。 1547年には信方率いる諏訪衆とともに大軍で佐久郡に侵攻し、信方は小田井原の戦いで関東管領軍を撃破した。 1548年、晴信は村上義清を討つべく小県郡へ出陣したが上田原の戦いで武田軍は敗北し、信方は甘利虎泰、才間河内守、初鹿伝右衛門と共に討死した。

真田幸隆は、戦国史上最も著名な武将の一人である真田幸村の祖父にあたる。 真田氏は信濃国佐久郡の豪族・海野氏の一族で武田信玄の父・信虎とは敵対していた。 武田信虎は諏訪頼重に娘を娶らせて姻戚関係をつくり佐久へ侵入し、海野氏、真田氏を没落させた。 真田幸隆は城を失って上野国の上杉憲政の下に亡命していたが、武田家が信玄の時代となると、山本勘助の進言により調略に長けた真田幸隆は武田陣営に引き入れられた。 信玄は幸隆に佐久郡の領地を与え村上義清攻略を狙っていた。 信玄が義清と戦った上田原の合戦で板垣、甘利を失い、その後砥石城攻めにも失敗し重臣横田高松を失い 大敗を喫したことで幸隆に出番が廻ってきたのである。 若かりし信玄の二度に渡る汚名を返上したのが真田幸隆なのである。 幸隆は砥石崩れの翌年に砥石城を奪取した。 武田本軍が一ヶ月包囲しても落ちなかった城が幸隆の手によってあっさりと落ちたのである。 幸隆は砥石城を義清から預かっていた大須賀久兵衛を篭絡して自ら開城させ、調略に成功した。 まさに信玄が軍旗に掲げた孫氏の軍略により、 村上義清の本城・葛尾城に次ぐ一大拠点を落としたのである。 武田家には金山採掘による裕福な資金力があったのに対して、村上家には何ら資金面での援助はなかったようで、真田幸隆はそこをついた。 これ以降村上義清は徐々に追い詰められていくが、信玄は家臣から謀略を学び、名将への道を進むこととなる。

また、幸隆の息子も信玄の側近として仕えることになる。 真田信綱、昌輝、昌幸である。長男の信綱は第4回川中島合戦にて妻女山奇襲隊に加わり、1569年北条氏康と戦った三増峠の戦いでは殿軍をつとめている。 奇襲隊にしても殿軍にしても並みの武将ではつとまらない大役である。 次男の昌輝は若手エリート集団の百足衆に抜擢された。 百足衆とは矢弾が飛び交う中を大将の重要な指令を味方の陣営に伝える伝令集団 で、昌輝は信玄の両眼として評価されている。 このふたりの死は長篠の戦でやってきたために、真田家は三男昌幸により継がれる。 昌幸は武田家の有力家臣・武藤家の養子となり武藤喜兵衛とよばれていたが、長篠の戦で兄を失ったために真田の姓に戻り、武田勝頼に仕えた。 勝頼が天目山にて滅ぶと、昌幸は織田家関東総督である滝川一益とよしみを通じる。 信長が本能寺の変で死に、滝川一益が北条氏政の大軍に敗北すると上杉景勝についた。 徳川家康は昌幸と北条家を和合させようとしたが北条家に有利な条件であったために、昌幸は上杉についたのである。 面目を失った家康は北条家と同盟を結び、真田昌幸の本城・信州上田城に攻めてきたとき、昌幸はわずかな手勢で徳川軍を撃退したから、一気に昌幸の武勇は上がった。 後に、秀吉の命により昌幸と家康は和合し、 昌幸の長男・信幸は、家康の重臣本多忠勝の娘を娶っている。 また、次男信繁は秀吉の腹心大谷吉継の娘を妻とした。 関が原の戦いでは家康嫌いの昌幸、信幸は石田三成の西軍に味方し、信繁は家康の東軍に味方した。 昌幸は関が原の合戦に出陣する家康の息子・徳川秀忠の大軍を信州上田城で釘付けにして合戦に参加させなかった男であり、信繁は 名将真田幸村のことである。

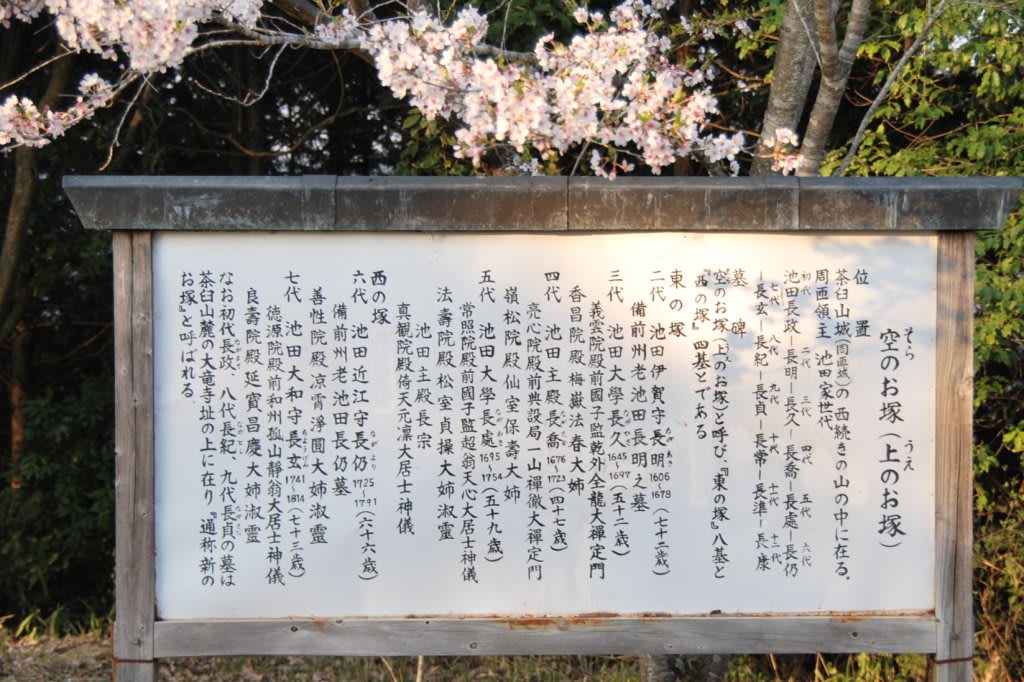

片桐池田家は、姫路城主・池田輝政の弟を祖として始まり、ここ茶臼山に七代目までの墓所が立派に残っていました。 周匝領主・片桐池田家は備前岡山藩の家老家として今の岡山県赤磐市周匝(すさい)に陣屋を設け、旧赤坂郡を主な領地としていた片桐家 (片桐池田家、または周匝池田家とも呼ばれる) は、織田信長の家臣であった池田恒興の四男池田長政を祖とし、その子である池田長明の時代に備前国赤坂郡周匝の地に入ります。池田長政は 八歳で池田家家老片桐半右衛門の養子となり、片桐の娘を室としますが、子は早世し、後室の伊予松山城主 加藤嘉明(15万石)の娘が長明を産みます。

片桐半右衛門は、戦国時代の末、織田信長の時代に池田恒興の家老として岐阜県に城を預かっていました。 もともと信長の家臣であった片桐半右衛門を、1560年の桶狭間の合戦で手柄を上げ侍大将になった池田恒興が信長に願い出て、香川清兵衛(後の伊木)、土倉四郎兵衛とともに家老に迎えたことが片桐池田家の興りとなっています。 1582年に本能寺の変が起こり、秀吉の天下がまだ固まらないまま翌天正十一年(1583)には池田恒興が大垣城に入ったときに、片桐半右衛門は池田恒興の二男である池田輝政に付けられて大垣城の出城である池尻城を預かります。 その翌年 1584年には、秀吉方に付いて家康の軍と対峙していた池田恒興が長男の之助と共に長久手の戦いで討死し、替わって二男の池田輝政が池田家を継いで大垣城主に入り、1585年には岐阜城主となります。

土田弥平次

┣

生駒吉乃1528-1566

┣1織田信忠1557-1582(岐阜城主)二条御所(本能寺の近く)で討死

┃ ┣秀信1580-1605(三法師)本能寺の変時に清洲城へ非難

┃ ┣秀則1581-1625(秀信と共に関ヶ原合戦で西軍)

┃┏森可成(祖は河内源氏・源義家)娘(徳寿院)

┃┣森可隆1552-1570

┃┣森長可1558-1584小牧・長久手の戦で討死

┃┃ ┣- 督姫(家康次女)

┃┃┏━━娘 ┣池田忠雄

┃┃┣━━池田輝政1565-1613(姫路城主)

┃┃┣━━池田元助1559-1584

┃┃┃

┃┃┃ 片桐半右衛門娘

┃┃┃ ┣-

┃┃┣━池田長政1575-1607(母:荒尾善次娘 犬山城にて生)

┃┃┃ ┣池田長明1606-1678(伊賀守)

┃┃┃加藤嘉明娘┣長重

┃┃┃ ┣長久1645-1697

┃┃┃ 妾 ┣長喬1676-1723

┃┃┃ 香昌院 ┣長處1696-1754

┃┃┃ 峯松院 ┣長仍1725-1796

┃┃┃ 妾 ┗長玄1741-1814

┃┃┃ ┗-

┃┃┃

┃┃┣━━若御前 菊亭晴季(越後流罪)1539-1617娘

┃┃┃日秀┣- ┣

┃┃┃ ┣豊臣秀次1568-1595(高野山で切腹)

┃┃┃ ┣豊臣秀勝1569-1592小吉(妻は淀の妹お江与 朝鮮で病死)

┃┃┃ ┣豊臣秀保1579-1595

┃┃┃三好吉房1522-1600

┃┃池田恒興1536-1584(信長の乳兄弟)清洲会議の宿老 小牧・長久手の戦で討死

┃┃ ↑

┃┣森蘭丸1565-1582(長利)本能寺の変で討死 【小牧長久手戦】

┃┗森忠政1570-1634

┗━━━━━━┓ ↓

┣2織田信雄1558-1630(本能寺の変時に伊勢に撤退)

┃ ┣秀雄1583-1610(亀山城主 関ヶ原合戦で西軍)

┏織田信広-1574┃北畠具教娘(千代御前)

織田信秀 ┣徳姫(見星院)1559-1636

1510-1551 ┃ ┣登久姫 毛利輝元娘

┃ ┃ ┣熊姫 ┏━━5勝長-1582岩村城主 二条御所で討死┣-

┃ ┃徳川信康 ┃┏━4羽柴秀勝1568-1586(母不祥)丹波亀山城で病死

┃ ┃ ┃┃┏3信孝1558-1583(母坂氏)伊勢神戸氏継ぐ 四国征伐

┗織 田 信 長1534-1582

津山城は、美作一国18万6,500石を領して入封した初代津山藩主・森忠政が、鶴山に築いた平山城です。 忠政は、1603年の入封当初は、美作国院庄に入りますが、領国支配拠点としての適地を探し求めた結果、美作中央部にあって古くから開けていた津山盆地のほぼ中心に位置する鶴山の地を選びました。 ここには、すでに嘉吉年間(1441~44)、山名忠政が城を構えており、当時は山上に鶴山八幡宮、南の山腹に日蓮宗妙法院があり、西の山腹には八子町の集落がありましたが、これらを周辺に移転したうえで、翌慶長9年(1604)春、鶴山を「津山」と改め、築城に着手し、12年後の元和2年(1616)3月に一応の完成を見ました。 森忠政1570-1634は美濃・金山城に生まれ、本能寺の変で織田信長を守護し非業の死を遂げた森蘭丸の弟にあたります。 兄・長可の死後、家督を継ぎ、豊臣秀吉、徳川家康に仕えた後、信濃川中島、美作を与えられ、津山に入っています。

土田弥平次

┣

生駒吉乃1528-1566

┣1織田信忠1557-1582(岐阜城主)二条御所(本能寺の近く)で討死

┃ ┣秀信1580-1605(三法師)本能寺の変時に清洲城へ非難

┃ ┣秀則1581-1625(秀信と共に関ヶ原合戦で西軍)

┃塩川長満娘

┃┏森可成(祖は河内源氏・源義家)娘(徳寿院)

┃┣森可隆1552-1570

┃┣森長可1558-1584小牧・長久手の戦で討死

┃┃ ┃ 徳川家康

┃┃ ┃ ┣結城秀康1574-1607

┃┃ ┣- ┗督姫(家康次女) ┗松平直基1604-1648

┃┃┏━━娘 ┣池田忠雄 ┗松平直矩1642-1695

┃┃┣━━池田輝政1565-1613(姫路城主) ┗松平宣富1680-1721:美作津山藩初代藩主

┃┃┣━━池田元助1559-1584

┃┃┣━━若御前 菊亭晴季(越後流罪)1539-1617娘

┃┃┃日秀┣- ┣

┃┃┃ ┣豊臣秀次1568-1595(高野山で切腹)

┃┃┃ ┣豊臣秀勝1569-1592小吉(妻は淀の妹お江与 朝鮮で病死)

┃┃┃ ┣豊臣秀保1579-1595

┃┃┃三好吉房1522-1600

┃┃池田恒興1536-1584(信長の乳兄弟)清洲会議の宿老 小牧・長久手の戦で討死

┃┃ ↑

┃┣森蘭丸1565-1582(長利)本能寺の変で討死 【小牧長久手戦】

┃┗森忠政1570-1634:初代津山藩主

┗━━━━━━┓ ↓

┣2織田信雄1558-1630(本能寺の変時に伊勢に撤退)

┃ ┣秀雄1583-1610(亀山城主 関ヶ原合戦で西軍)

┏織田信広-1574┃北畠具教娘(千代御前)

織田信秀 ┣徳姫(見星院)1559-1636

1510-1551 ┃ ┣登久姫 毛利輝元娘

┃ ┃ ┣熊姫 ┏━━5勝長-1582岩村城主 二条御所で討死┣-

┃ ┃徳川信康 ┃┏━4羽柴秀勝1568-1586(母不祥)丹波亀山城で病死

┃ ┃ ┃┃┏3信孝1558-1583(母坂氏)伊勢神戸氏継ぐ 四国征伐

┗ 織 田 信 長1534-1582

武田信玄の五女を松姫という。 7歳のときに織田信長の嫡男忠信、当時11歳と婚約が整った。 織田信長は武田信玄を最大の敵として自覚していたから、決して直接戦うことはしなかった。 従ってお互いの子を縁組して同盟を結んだのである。 ところが状況が一変したのは 信長が将軍足利義昭と対立したことから義昭が信玄に対して出兵要請をしたときからである。 信玄は徳川家康の領地である遠江国に侵入し、 信長は家康の同盟軍として援軍を送ったことで武田家と信長家は決裂したのである。 忠信と松姫の縁談が解消されたのは縁組から4年後のことである。 徳川・織田連合軍は三方が原の戦いで武田軍に敗れたのであるが、 この後武田信玄は病に倒れて翌年に亡くなった。 忠信と信玄の両方を失った松姫が独身を守り続けたのは、面会をしたことがなかったのにもかかわらず、既に意識は織田信忠の妻であったからである。 織田家との和解はあるはずもなく周囲は松姫を説得したが決して受け付けなかった。 その松姫に頼もしい味方がいた。 それは信玄の五男で仁科家を継いでいた仁科盛信といって同母(油川氏出身で名は不明)の兄にあたる。 結局松姫は兄の居城である高遠城に引き取られた。 数年が過ぎ、武田信玄亡き後、いよいよ 信長は武田征伐を決意したのであるが、そのときの信長軍大将が忠信であった。 忠信は木曾義昌(信玄三女・真理姫の夫) や穴山梅雪(信玄次女見性院の夫) を裏切らせて味方に引き入れ、武田軍の戦意を喪失させ、 これに 乗じて武田勢は次々と逃亡したから、無力な状態に陥っていた。 しかしその中でも断固として抵抗を見せたのが松姫の兄・仁科盛信であった。

武田軍の大将・勝頼に対して盛信は副将格である。 信忠は盛信に対して降伏勧告をしたが盛信はそれを断り戦う姿勢を見せたために信忠は総攻撃を命じたのである。 この高遠城攻めにおいて信忠は大将でありながら自らが城壁をよじのぼって落城のきっかけをつくっている。 本来これは大将のとるべき行動ではない。 しかし城内の松姫を案じての行動であったという。 時間をかければ松姫が自害する可能性が大きいからである。 そして先頭きって城壁を登った信忠は不思議なことに無傷であったという。 人目でわかる鎧兜を身に着けた大将であるから集中攻撃されるはずの信忠が無傷であったのは、仁科盛信の命によって部下に信忠を攻撃させなかったからである。 もちろん松姫が慕う相手であってのことである。しかしこれが自分の敗北を招く結果となった。 婦女子を含めて武田軍は全員玉砕した。 盛信の首は信長の元に送られたが胴体は領民が丁重に葬ったという。 一方、城内には盛信の配慮によって松姫はいなかった。 この後武田勝頼は天目山で自害し武田家は滅亡するのであるが、 松姫は逃げ延びたという。 1582年本能寺の変で信忠は信長とともにこの世を去るのであるが、 その混乱の最中、松姫は信濃をでて武蔵国に落ち着き世の無常を痛感して尼となった。 信松尼である。 戦国の世に生まれてお互いが気持ちを寄せ合って入るが敵味方に分かれて悲運を背負わざるを得ない結末がここにある。 信松尼を慕って武蔵に集まった武田家臣は徳川家康から土地を与えられて八王子千人同心を結成していざというときのために将軍を守ることになる。 因みに幕末に、彼らに縁の若者が結成したのが新撰組であるという。

安田城は呉羽丘陵の東南、井田川の左岸に位置する平城で1585年の豊臣秀吉による佐々成政 越中攻めの際、秀吉の本陣となった白鳥城の支城として、前田氏家臣岡嶋備中守一吉が拠った城である。 岡嶋一吉の家来、平野三郎左衛門が代官として居住していたとされます。 本丸、二の丸、右郭の三つの独立した郭から構成され、それぞれの周囲には広い水堀が廻らされている。

長篠の戦で惨敗した武田勝頼よりは以降、滅亡の一途を辿る。 勝頼の采配に問題があったのであるが、裏切り者が多くでたのも滅亡の原因である。 その裏切り者の一人として評判の悪いのが小山田信茂である。 昔、甲斐国は国中(東側)と郡内に分かれていた。 中央には山脈が走っており両国の交流には笹子峠、御坂峠、といった峠越えが必要であった。 国中を治めていたのは武田氏で郡内を治めていたのが小山田氏であり、当時武田と肩を並べる名門であった。小山田氏が武田氏に屈服したのは武田信虎の時代で、甲斐国統一がなされたのである。 屈服といっても滅ぼすわけでなく娘を与えるなどして同族に組み込み配下として使うのである。 小山田信茂の祖父・小山田信有は武田信虎の妹を娶り、両者は講和を結んだ。 これにより小山田信茂は武田家の家臣となった。 越中守・小山田信有の嫡男である出羽守の嫡男・弥三郎は若くして病死したため小山田信茂が小山田家を継ぎ、 小山田信茂の父・出羽守は武田信玄の武将として活躍していたのである。

信濃国の笠原清繁が関東管領の上杉憲政とくんで信玄に反抗してきたとき、信玄は上杉軍を待ち伏せして全滅させ、山本勘助の進言により上杉勢の首を敵の志賀城からみえるようにして城を落としたことがある。 このとき武田信玄が城兵を皆殺しにして信濃の民の反乱を抑えた。生け捕りにした女子供はとして売り、笠原清繁の夫人は生け捕りにして恩賞にしたのである。恩賞を与えられたのが小山田信茂の祖父・信有であった。 これは後に武田信玄を苦しめる結果となった。 信濃衆は村上義清のもとに結集して武田勢を散々苦しめたからである。 武田信玄が両輪である板垣信方、甘利虎泰を失った上田原の戦いは、この信濃衆の怒りが発端として村上義清に惨敗した合戦である。 この合戦では小山田信有の奮戦により武田信玄は生き延びたが、後に村上義清に再び惨敗した 砥石城攻めにおいて小山田信有は再起不能の重症を負って死亡した。 その孫・小山田信茂が後を継ぎ、武田信玄の家臣として有能ぶりを発揮していた。 川中島での初陣では戦功を挙げることはできなかったが、北条攻めでは北条氏照(城主氏政の弟) 率いる軍を撃破し 1572年の三方が原の合戦でも徳川軍の石川数正(長野・松本城主)を撃破している。

武田家と北条家は一度同盟を結んでいた。 織田信長が今川義元を桶狭間で破ったことにより武田信玄は今川家を攻めたことから三国同盟は破棄され、武田、北条家は敵対関係となった。 これ以前に小山田家は北条家から武蔵国に所領を与えられたことがあったが、三国同盟が破棄されたことで、武蔵の所領を北条に返上した形跡がないのである。 これは、小山田家は北条の家臣ではないことを意味し、もちろん武田家の家臣ではないという意識が小山田信茂にあったのかもしれない。 1582年織田信長は徳川家康、北条氏政とともに大軍で武田家領内に攻め入ってきた。 このとき武田側は、長篠の戦によって多くの武将を失っていたからもはや最強の騎馬軍団ではない。 今まで最強騎馬軍団を怖れて、一度も対等に戦おうとしなかった織田信長が攻めてきたのはそれが理由である。 早々に信玄の娘・真理姫を夫人にしていた木曾義昌が武田勝頼を裏切り、 おなじく信玄の娘・見性院を夫人としていた穴山梅雪も裏切った。 この段階では小山田信茂は真田昌幸とともに勝頼に忠誠を誓っていたが、もはや従うものは僅かな武士と女子のみで勝算はまったくない。 真田幸昌が、持ち城である上野国・岩櫃城への逃亡を勧めたのであるが、小山田信茂は郡内・小山田領内にある岩殿山城を勧めた。 このとき武田勝頼は上州よりも近い小山田信茂の城を選択した。 しかし小山田信茂の勧めは人質としていた老母を取り戻すための口実であった。 翌日勝頼が郡内への笹子峠を越えようとしたときに小山田信茂は勝頼にむけて鉄砲を放ってきたのである。 裏切りを悟った勝頼は行くあてもなく北上して天目山で自害したのである。