なんか久しぶりに『十二国記』を読み返してみた。

なんか久しぶりに『十二国記』を読み返してみた。小野 不由美という作家のシリーズで、これをきっかけにいくつか作品を読んでみた。だけど私見では本シリーズ以外はあまりにつまらないんだよな。「なぜアルジャーノンを書けたんですか?」「それは俺が教えてもらいたい」というダニエル・キイスの話を思い出したりする(笑)。否、自ら「パスティーシュ」を意識し始めて下らなくなった清水義範かな。

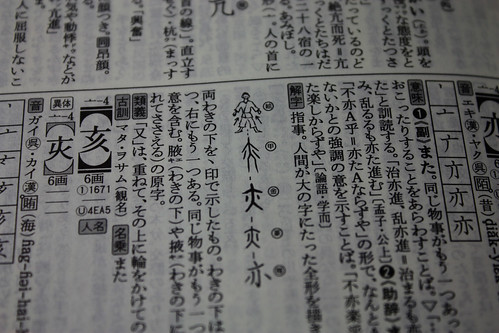

そんな現在の状況にひきずられて引いてみたのは「王」。

『新漢和大字典』によると「王」は「会意文字」。「手足を広げた人が、天と地の間に立つさま」だそうな。『漢字海』によれば「指事文字」。「天下が帰着し、服し往く対象である」。ま、『漢辞海』にはよくわからんことが往々にして書いてある(笑)。で、『日本語漢字辞典』はなんと「象形文字」。「鉞の刃を下に向けた形」だそうな。

ようするに「王」という漢字が古く、出自がわからないってことなのかな。そういえば OED のように初出を明らかにする漢字辞書ってのはないのかな。きっとありそうな気もするけれど。

月の影 影の海〈上〉 十二国記 講談社X文庫―ホワイトハート

posted with amazlet at 09.03.31

小野 不由美

講談社

売り上げランキング: 11816

講談社

売り上げランキング: 11816

おすすめ度の平均:

素晴らしい!

素晴らしい! 命を棄てる程の絶望

命を棄てる程の絶望 ありじごく

ありじごく 夢中になった

夢中になった 誰でもおもしろいと思えるわけじゃない

誰でもおもしろいと思えるわけじゃないアルジャーノンに花束を (ダニエル・キイス文庫)

posted with amazlet at 09.03.31

ダニエル キイス

早川書房

売り上げランキング: 1126

早川書房

売り上げランキング: 1126

おすすめ度の平均:

脳科学の未来を考える。

脳科学の未来を考える。 「人間らしさ」の一つの答え

「人間らしさ」の一つの答え 人間としてあるべき姿とは?

人間としてあるべき姿とは? 矛盾と不安を抱え、真摯に生きる

矛盾と不安を抱え、真摯に生きる ルビ付きを読みました

ルビ付きを読みました