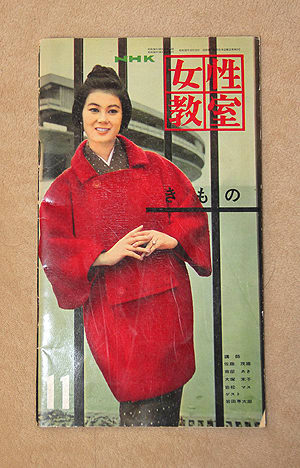

トップ写真は、昭和36年のNHK「女性教室」テキスト本。

表紙のコートはあの「大塚末子先生デザイン」です。ちょっとヨダレ掛けみたいにみえちゃうんですが…。

先日の「和装のコート」のお話の続きで、今度は「どんなのがいいかな」のお話。

ほしいものはたっくさんありますわ。

まず、先日のお話を繰り返しますが、和装の場合の「着物の上に着るもの」の歴史は浅いです。

幕末まで女性が羽織を着ることはありませんでした。

羽織は洋装で言うなら「スーツの上着」「ジャケット」「カーディガン」など、

「部屋の中でも脱がないもの、脱がなくていいもの」です。

和装コートは、洋装の「ダスター・コート」「オーパー・コート」「レイン・コート」などにあたるもの。

近代になっても、実は和装コートは丈が長いもので、今の道行は「半コート」と言っていたようです。

というのが、まぁおおざっぱなまとめです。

道行は、その後一般的に一番よく着られる「コート」になりましたが、

そのほかには現在では、少しカジュアルタイプといわれる「道中着」があります。

ただ、コートはこれしかないのではなく「衿や前合わせの形でいろいろ」でいいのですね。

なんとなく感覚的に「道行は訪問着など」「道中着はおでかけ、旅行など」…

というような感じです。確かに、その目的に合わせて作ることが多いのですが、

実は、たとえば「道中着の形」であっても、丈を少し長めにして、素材の色柄、織りを選べば、

礼装の上に着られる道中着もあります。

私も一枚、膨れ織で丈の少し長めのものを持っていますが、訪問着の上でも着られます。

そのかわり紬の上には、ちと合いません。

また道行でも、染柄のものは、紬や小紋の上に着られます。

つまり道行→格上、道中着→格下…と、きっちり決めなくてもいいものなのですね。

道行タイプは、洋服のコートのように、前がまっすぐ合わさりますから、

なんとなくストンとした印象です。道中着は着物のように前を深く打ち合わせますから、

裾がすぼまります。なので、丈を長くするときは、前の打ち合わせの深さとか、

着物で言う「おくみ」のように別布を足すとか、紐のつけ位置に気を付けないと、

裾がやたらすぼまって、歩きにくくなります。

別の本ですが、こんなのがありました。薄手で、これはダスターコート程度でしょうね。

前の下の方のカットがステキだなと思います。こういうカットは、足が長く見えますね。(アタシ向きだ)

さて、そういうコートで今度は「厚手であったかいことを目的とする」なら、

大昔なら「綿を入れる」しかありませんでした。

それなら素材だけ厚手にして道行の形だっていいわけなんですが、

「防寒コート」というと、昭和30年40年代にはモッコモコ素材とか、

衿のとてつもなく大きいものだとか、衿だけ毛皮…なんていうものもでたわけです。

同じコートのはずなのに、防寒という目的のコートは、

結局独立した、別のカテゴリーのものになったのでしょうね。

船底袖のようにすれば、着物の袖丈を気にしなくていいとか、

袖の振りや袖ツケのアキをなくせば、風が入らず暖かいというのも、メリットですし。

いろいろな形の自由なコート、なのですが…道行や道中着、防寒コートには共通点が一つあります。

ひっくり返して言うと、ここだけが洋装のコートと違うところ。

それは「後ろ衿の繰り」、着物は女性の場合どうしても抜きますから、薄手のものを洋服のように着ると、

抜いた衿のところだけ、出っ張ってしまいます。昨日の母からもらったコートで試してみました。

洋服の上から着るようにすると、こんなふうに後ろ衿が出っ張ります。ノートルダムの…みたいですね。

もちろん、男性のように、あまり着物の衿を抜かずに着る着かたもできますが、

シャープな印象が強くなって、女性らしく柔らかい印象が目減りします…。

多かれ少なかれ「衿は抜いて着る」ことが原則の着物に着るコート類は、

衿に添うようにできていますし、その着方しかできません。

なので「うなじ」部分を暖かくするには、その上からショールをするしかないわけです。

その点をカバーするために、防寒コートは、衿を大きく作って、いざというときはうしろを立てたり、

また前を深くあわせることで、首まわりの寒さをカバーできる工夫がしてあったりします。

というより好きなカタチでいい・・・というものだったりするわけですね。

こちらは古い和装本のなかから…おもしろいのは、最初から「コートなんだから」と、

洋服と同じで、打ち合わせが着物とは逆になっているものがあること。

そこまでせんでも・・・とおもいますが、それだけ「コート」という名前に、

中途半端さを感じていたのかもしれません。

少し高くしたり、デザインによっては首の回りをガードするような形にしてありますね。

更に工夫して「マフラーをつけたような・・・」というものがありました。

参考スタイルなので型紙はありませんが、マフラーのような長方形の布を、

後ろ衿部分で縫い合わせて「衿」にしたようなカタチらしいです。

表紙に使った本にはこういうものもありました。上と似たような作り方かと思ったら、

こちらはマフラーは別仕立て。ボタンホールをつけて、ボタンをとめることで、

一体化したコートに見える…ワケです。

実際はこんなカタチ。

なかなかおもしろいですね。

作りたいというかたのために、用尺や型紙はこちら。

私は元々防寒コートというものを持っていませんで、いずれ母のをもらおう…と、

カクサクしていましたが、結局着る機会もなく、そのまま「ナシ」できていました。

そして近年買ったのが、もう何度か出しています「和洋兼用」の、このコートです。

男物紋付羽織のリメイクです。画像が暗かったので、明るくしたら白っぽくなりましたが真っ黒です。

羽裏の柄は当たり前でしたが、どんなふうにできているのだろ…と思って購入。

作り方は「ああ、そうかうまいことできてるわ」だったのですが、

実際これを着てみて「これはいいわ」と思ったのが「フード」でした。

フードをかぶってしまうと、後ろの衿がボコッと出て目立つということがありません。

それでも、フードを外すと、やっぱりこうしないと衿部分が飛び上がります。

しかもフードをしても、更に下にマフラーをするか、首の前を何かで押さえないと寒いです。ははは。

結局、着物の上に着るものは、防寒のためには上のような工夫をするか、

ストールをするか…なんですね。

昔の人はどうしていたんだろ…いえ、昔は髪を結っていましたから、今より衿は大きく抜きましたし、

最初から首周りをすっぽり包む上着なんてありませんでしたから、やっぱりストール様のものを、

髷の下に入れて肩にかけるか、北国ではフードつきと同じ原理の「角巻」なんてものを使ったわけです。

昔に比べて暖房も進化してきましたし、毎日通勤でもしなければ、オーバーコートタイプの和装コートは、

あまり出番がない時代ではありますが、やっぱり一枚はほしいですね。

ひとつストールを見つけました。これの長さを伸ばしたものが「マント」になりますね。

今日は長くなりましたので(いつものこっちゃ)、マントについては、まだ別に書きたいと思っています。

それにしても・・・雪のあとはピーカン続き…になってよぉ、曇ったら寒いってば。

だった反物がそのままになっています。

道行コートや道中着など上に着る物は

丈に悩みますね。

母の羽織もこのコートと同じ形に直して愛用していますよ。

袖がすぼまっているのがいいですよね。

作りたいなと思っていたので

参考になります♪

後身頃にダーツが入っているのが

お太鼓の厚みの為でしょうかね?

すごい!!!

田中千代って服飾専門学校設立の方ですね。

おもしろ~い!

楽しませていただきありがとうございます。

そうですよね。私は背が低いので、

よけいに羽織の丈とかコートの丈とか

気になります。

背はだんだん縮んでいきますから、

母のことを思い出すと「微妙な長さ」、

気にしなきゃなんて思っています。

たくさんはいらなくても、1枚はほしい…ものなのに、

「これっ」というのがさだまりません。

でも、なくちゃ困りますー。

母のコートがあったはず…と、欲を出しています。

着物のフォルムはシンプルだけど、

細かい気遣いはあるんですよね。

昔のこういう本は、今ではおぉっと思うような方が、

たくさん記事を書いておられます。

今やお宝です。

拙いブログですが、楽しんでいただいて、

私もうれしいです。

家の中と外の温度にあまり差がなかったので、

冬ともなれば、たくさん着込み、

たいした上着もなく外に出ていましたが、

今は街なかはどこも暖房完備、

着込んでお出かけなんぞしようものなら、

入った所で大汗かく、なんてこともしょっちゅう。

こんな調子なので、着物も薄着にして、

車のお出掛けは別として

どうしても寒い季節は厚手のコートが必要になります。

そんな時、一番困るのはやはり首回りですね。

襟周りの形から、どうしても、スカーフやショールがないと

恰好がつかない。

上の襟見本の方々もいずれも首回りが寒そう~

マントでもやはり襟周りが凸凹で、苦労してます。

今回試作したのはでっかい毛皮襟で隠す作戦で、

多少ましになったかな・・・・という感じですが、

次回マントの項を楽しみにしています。

数年前に洋服のコートで後身頃にダーツが

あったのです。

丁度上の製図の様な。

背中が膨らんで後ろ姿が

かなり不細工だったので

リサイクル洋服屋さんに出してしまったのですが

もしかしたら昔の着物コートの古着から

思いつかれたものだったのかなって。

そのコートから上の製図でお太鼓の膨らみは

ちゃんと出ると確信しました!

着物だと首が寒いな…と思ってついつい考えてしまいます。

冬はコートと幅広マフラーを併用してますが、この寒さでは羽織+コート+マフラーにしようかと考えたりしてます。

あと、袖から入ってくる冷気も何とかならないかと…肘までのアームウォーマー?を編んでみました。

もちろん、手袋と併用の予定です…。

コートの襟、いろいろあっていいですね。

今はこんなにいろいろは見かけないですが、頼めば作ってもらえるんでしょうか。

ちょっとロールカラーっぽいショールカラーとか、初見ですが、かわいくていいですね。

コートが普及し始めた頃は、いろいろな形があったんだなあと思います。

フード付きのコート、フード付きというのもですが、背中に羽裏が付いているのもびっくりしました。

おもしろいですが、ちょっとスタジャンとかの背中の模様みたい。

ちょっとふっくらしているのは、綿入れになっているんでしょうか?

着物用でも綿入れとかダウンとかあると暖かそうでいいですが、電車の中とかは暑いかも…。

私は以前『名和好子のきもの遊び』という本を見て、手持ちのキルティング布で道中着タイプのコートを作りました。一枚で暖かいので、重宝しています。(化繊わたなので浜松でしか通用しないと思いますが)

フォーマル用には地紋色無地の道中着がありますが、私は普段着ばかりなので、このキルティングコートか洋服用のフリースポンチョなんかがちょうどいいんです(^^;

いずれにしても衿は寒いのでストールかマフラーは必須ですが、昨年のユニクロのフリースポンチョがフード付き・ハイネックタイプの前ファスナーで、それだと首までカバーできて具合よかったです。(カジュアルにしかなりませんが)

コートは何着も持つものではないので、かえって妥協できないですよね。これから手に入れるなら、洋服にも兼用で着られるのがいいなぁと思うのですが。

私は、更年期すぎてから、暑さにも弱くて、

暖房の聞きすぎも汗だくになります。

ヘンに難しい世の中になっちまいました。

着物って衿を抜いて着る以上、どんなデザインでも、

そのままだと結局後ろ衿、寒いんですよね。

なんとかいろいろ考えてます。

一枚はやっぱり必要ですからねぇ。

結局、こういうものは「和裁」ではなく「洋裁」なのですね。

ダーツ、ギャザーというのは、丸みや出っ張りに

添わせるには、実に便利な手法です。

また明日、雪だといってます。

しんから冷えてきますね。

手袋、私は和装用のをひとつ買いました。

手首から15センチくらいかしら。

長いので、袖口は暖かいんですが、私は逆に、

手袋の指先が出ないのがダメなんです。

最近、洋装用のヒジの上まであって、

手の先は、指がない…というのがあるのですが、

いかにせんアーガイル模様とかなので…。

自分で作るか・・・と思っています。

いわゆる和装コートで、衿の形だけかえるのは、

「千代田衿」とか「都衿」など、

ベテランなら知っていると思います。

ただ、この写真に載っているのは、

いわゆる洋裁の手法のものです。

なので、洋裁をなさる方の方がいいと思います。

私の「羽裏コート」は、男物の羽織りを

そっくりひっくり返した形です。

薄くワタがはいっていてとても暖かいですが、

和洋兼用なので、前はほとんどつき合せに近く、

大きなボタンを二箇所とめるだけ。

なので、ちょっと暑いときは前を開ければいいのですが、

逆に寒いときは、ちょっと身幅の広さが気になります。

防寒コートというものは、暖かさが最優先ですから、

首の周りも隠してくれないと…ですよね。

あれこれ工夫してみているのですが、

なかなかこれでよし…のアイデアがでません。

世の中、昔ほど寒い状態ではなくなりましたが、

それでも一枚は、ゼッタイ必要ですね。

思えは、大寒の時季に帰るのって20年ぶりで、日本の暖房の物凄さをすっかり忘れ果ててました。

なるほど・・・これじゃ羽織が根付かないはずだわっと。

でも~でもでもでも、ご紹介くださっているコートの襟の種類の多さにうっとり。

こういうものが有ってこその「文化」なんだよなぁと改めて思いました。

羽織着用もまた・・・・

過剰暖房、誰かなんとかしてくれませんかしら?ってのはあまりに話が膨大過ぎましょうか~??爆

ほんとに暖房完備が当たり前になりましたから、

洋服でも、あんまりご大層にオーバーなんて着ていくと、

着いた先では、ずーっと持って歩くようです。

和装コートでは、前をパァパァ開けて着るのもねぇ…。

このさまざまな衿の形で、薄手のコート…いいですね。

はい、妄想中です。