昨日の着物、更紗だったんですが、コメントでもいただきましたように、

最近更紗柄の着物をみませんねぇ。

そもそも「小紋」そのものが、あまり見られない…といいますか、お若い方は紬系がおすきのようで…。

でも、更紗って、ほんとにステキな柄なんですよ。

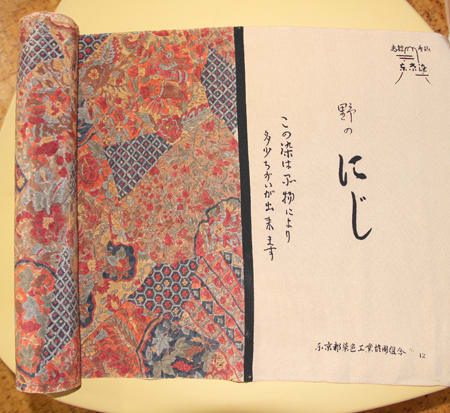

たまたま、手元に呉服屋さんから頂いた「更紗の染め見本」がありました。

トップ写真はその「染見本」です。

こんなのとか、

ちょっと色違いで…

こんなの、いいでしょう。

ほんのちょっと違う…

これはちょっちキツイ感じ、

色違いで…こっちの方がやわらかいですね。

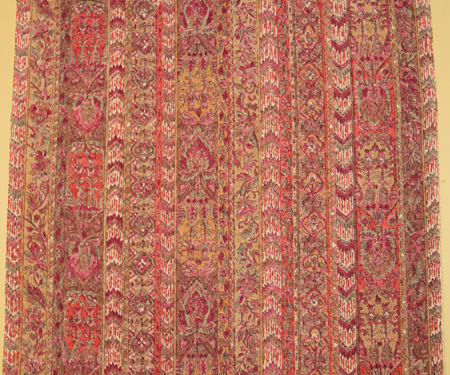

部分的にアップしてみました。ほんとに細かい柄ですね。

では「更紗」のお話し…なんですが、実はとても難しい…。

元々はインドが発祥といわれていますが、なにしろあのあたり、陸続きですから、

その技法や雰囲気などが伝わって「ジャワ更紗」「シャム更紗」「インド更紗」など、土地によって名前があり、

それぞれの柄のモチーフが違ったり、染の技法が違ったりしています。

元々インド更紗は「版」で押した型染めの技法ですが、柄のイメージは似ていてもジャワ更紗は「ロウケツ」です。

ずいぶん大きなくくりになってしまいますが、インドあたり、シルクロード沿いの雰囲気を持った染物…。

なんて大雑把なんだ…。

日本の場合、更紗そのものの伝来は室町時代といわれていますが、当然のように当時は「高級品」。

特に更紗は茶人に好まれ、茶道具の仕覆や袋物などに使われ「名物裂」とよばれました。

このあたりから江戸にかけて渡来した更紗柄を「古渡り更紗」といいます。

更紗は、とても人気があって、探究心も好奇心も強い日本人は、その器用さも当然手伝って、

日本独自の更紗柄も作り出しました。それぞれの土地や藩主の名前などがつけられて、

「鍋島更紗」「彦根更紗」」「堺更紗」「江戸更紗」など。

たくさん生まれましたが、どこが違う…といわれても、私にはわかりません…。

一応「井伊大老」で有名な「彦根更紗」は、インド更紗系といわれていますが…。

とりあえず、更紗と言うのは、日本人にとって、とてもなじみやすい、人気のある柄だったということです。

またもう一つの大きな状況として、日本では「いいもの」は「絹織り」のものであり、

有職紋様に代表されるように、織りで柄を出したものが主流でした。

染物もありましたが、柄を染める…ということでは、なにしろ庶民は「麻」が主流の暮らしでしたから、

さほど大きな発展はなかったわけです。

安土桃山あたりから木綿の栽培が盛んになり、木綿を衣服として、また道具類として使う…ということが

進むにしたがって「染柄」が大きく発展したわけです。そこへやってきたのが更紗だったわけですね。

更紗も、そういうことも関係して、広まったといえます。

おまけに元々更紗は東南アジアでは「木綿」に染められたものでしたが、

日本人は「木綿」だけでなく「絹」にまで、更紗を染めるようになったわけです。

さて、もうひとつ日本の更紗がインドの更紗と違うところは型染めですが同じ「版」でも、

「はんこ式」ではなく、伊勢型などの発達から「型紙」を使って染めるということです。

だからこそ、糸で書いたような、繊細な線柄の更紗ができたわけですね。

「和更紗」は、よそ様から頂いたアイデアと技術でうまれたものですが、

独自の美しさを十分持っている「独立した柄」だと、私は思っています。

今、バティック(ジャワ更紗)などに、やはり心惹かれて帯にしたり着物にしたりするのは、

日本人のDNAの中に「それを美しいと認めた」思いがあるような気がしてなりません。

ところで、この記事を書いている途中で、まさしく「以心伝心」??

呉服屋さんから電話が入り、まずは「江戸小紋にご用は?」即答で「ないっ」、

「それじゃ更紗」…「えっ?えぇーっ!」。

でも、もちろん買うつもりはありません。変わりに昨夜の更紗の八掛を変えてもらう相談の話に、

さりげなーく流れを作って…へへへ。

すると、ちょうど染屋さんがきていて、更紗の反物を持っているから行く…こなくていいってば。

で、結局商品持参で来たのですが、思ったとおり「イマドキ更紗」…。

なんというか、色のはじけもなく、全体に無難、色数も少ないし、柄もヒネリがない…だね、というと、

「きびしいんだからもぉぉ」、だってホントのことですもの。

ただ、おぉまだあったか、と思ったのは、2反がしぼのある縮緬だったこと。

鬼しぼまではいきませんがザラザラ。

更紗って、ぽてっとした生地の方が、柄が映えると私は思っています。

ざらつきが、平面的な一越より柄を立体的に見せるんでしょう。深みを感じます。

私の昨夜の更紗も、持つと重さのある鬼しぼちりめんです。

トップの染見本の最初のところにも

「この染は品物により 多少違いができます」とあります。生地によって、柄の感じがやはりかわるのですね。

一枚、仮仕立てされていましたが、茶色系で、持参の中ではまぁまぁ好みの柄だったのに「一越」。

確かに一越の方が扱いやすいし、単衣にも仕立てられますから重宝ですが、私はぜったい「しぼアリ派」です。

茶色のいいと思うけどなぁ、としまいそびれている横に「これ、八掛変えて」と、昨夜の更紗を出したら、

「あーこれだされちゃったらねぇ」と。30年以上前の着物ですが、売ったほうはしっかり覚えていまして、

「今はこんなのない」といわれました。

高価なものだというのではなく「これだけのシボのある縮緬に、これだけのものを染めようとすると

型紙もたくさんいるし、色数も多いし、手間も時間もかかる。

そうなると、今の人が買ってくれる値段で上がらない」というわけです。

当時では、これくらいはあたりまえだったのに…と、呉服屋さんが嘆いていました。

前出の更紗の染め見本は、一越ですが、その呉服屋さんから頂いたもの。

「あら懐かしい。でも、この柄染めてってイワナイデネ。こんな凝った更紗は廃番で、もうできないから」と。

できるだけ色数少なく、柄もシンプルになっていってしまう…。

更紗に限らず、いろんな「職人技」が、仕事がなくなってやめていくか、

意に添わぬ色数のない、あっさりしたものを染めるかしかなくて、せっかくのワザが生かされない。

着る側、売る側のどこかで掛け違ったボタンのせいで、いいものが消えてゆくのが、今の「作る場所」での現実です。

伝統的な技法を伝承する、という点では、日本人は自分で自分の首絞めてるようなもんなんですけどねぇ。

さて、あの更紗の八掛は「黒に近い紺」と決まりました。もう20年前なら、暗めの錆び朱、

10年前なら渋めの抹茶…と考えたと思いますが、この年では「先々変えなくていいように」最終色になりました。

「これで80先までいける」と言ったら「表の色柄で75までにして」といわれました。

なんの、着ますよ、80過ぎても。どうしても派手なら、その時は羽織にします。

付け帯とのお揃いにしたら、グレー系の着物にいいじゃありませんか。えぇ80でも。(長生きせにゃ)

いずれにしても、ご相談だけで、余裕できたらお願いするし、保留であずかっておいてねぇと。

こういうことができるのが、長年のつきあい…というか、あちらにしたら「迷惑な客」、でへへ。

予定では来年春くらいに、のつもりです。

最近着物に興味を持つようになって「更紗柄」についてちょっと調べていたらなんとそれはとんぼさんが書いていらっしゃるようにChintzのことでした。着物を調べているといろんなことが次々つながってきて、ほんとに楽しいです。着物は奥が深いですねー。

ついでに「更紗」という言葉ですが、私はあの唐草柄を見て「サラセン」が語源じゃないかと。実際「ペルシャ更紗」というのもあるみたいですし。

Chintは日本では、まんま「チンツ」ですね。

更紗というのはほんとに難しくて、途中でギブアップした部類ですので、

あまり詳しくはわからないのですが、

インドから流れ出した「更紗」の流れは、

当然ヨーロッパにも届いたわけです。

アチラでは、どちらかというと服飾よりも、

インテリア関係と陶磁器に、その広がりを見せたように思います。

元はインド更紗…とでも言ったらいいのでしょうか。

例えばローズ・チンツ、イングリッシュ・チンツなどは、

着物の和更紗とは、全く違う図柄です。

世の中には「人種差別」なて、悲しい分け方がありますが、

こういう文化では、流れていった先でその国のものと交わり、

更に美しいものが生まれる…。

なんかとてもステキだと思います。

ただまぁ「説明」といわれると、ルーツたどるのはたーいへん、ってことですね。

私は「金唐革紙」が、本来の革で生産されたヨーロッパに、

逆に輸出されたというお話しが好きですが、

あの柄は「唐草」とか「花柄」とか、名前がついていますけれど、

要はヨーロッパ更紗柄…だと思うのですが。

混ぜ混ぜの楽しさを見ると、国境なんてなくていいなぁと思っています。

ブログのどこかに書いた記憶があるのですが「更紗蓮華」という花、

ハクモクレンとシモクレンの交配種だそうですが、フランスで作られた…と聞きました。

元々更紗は、赤が特徴といいますか、日本など特に藍だの紫だのが多かった時代、

突然現れた「赤」の使い方に強く惹かれたわけで…。

更紗蓮華も、花の根元の方が赤く色づくそうです。

花の「更紗系」と呼ばれるものは、根元や花びらの先が赤く色づくものを言うのだとか。

そういえば「サラサドウダン」も花の先が赤いです。

日本では、赤をキレイに使ったもの…といういみにとらえているのかな

なんてことも思ったりしています。

更紗は奥が深いですね。

先日もお友達と話したのですが、着物はハレかケに着る物となって、ちょっとしたお出かけ着という選択肢が見失われているからなのではないでしょうか?

銀座のデパートに行くと着飾った人が多くてビックリしたのですけど、ああいう時に「着物」が一つの選択肢になれば良いのになぁっと思ったりしています。

(鵜の目鷹の目の怖い方々が多いとおいそれとはいかないのかも・・・?)

更紗柄、様々なのですねぇ。

画像に出されたようなのは帯では持っているのですが、着物はありません。

最近柄物が着たい!症候群ですので、いつか更紗も一枚手に入れたいものです~。

お友達の黄緑系の更紗を見てはいいなぁと

思うんですけど・・・

ジャワ更紗の帯が最近いいなぁと思います。

八掛を変えてまた長く着られる、和服って

いいですねぇ。

技術があるのに、残念ですよね。

先日見たものも、確かに柄の線は更紗ですが、

一色だったり、色が多いと柄が簡素だったり…。

なんだかさみしくなりました。

コテコテの更紗、ほしいですね。

ジャワ更紗もいいですね。

木綿でもいいから帯がほしいところです。

着物って、若いころ見た時は

「なんかうるさい柄」と思ったりしましたが、

年をとると「いいなぁ」と思う…。

ふしぎですねぇ。

細かくてたくさん色が入っています。鬼しぼです。

秋の軽い茶会用にと思っていましたが、高価なのですか!? 途端に着るのが怖くなりました……

小紋、不人気なのですか? 私は紬はあまり持ってません。

しかし日常的に着るのは化繊とウールでした(-_-;)

更紗柄が高いのではなく、昔の更紗を今おなじように作るとしたら

手間がかかるので高くなる…ということです。

小紋は昔の方が、色柄も豊富で、ちりめんもピンキリ。

いろいろ選択肢があったものてす。

お茶や踊りなどをなさる方は、紬より小紋や色無地の方が必要でしょうね。

私などはおでかけに着るだけですから、どちらかというと紬の方が着る機会が多いです。

単衣なら自宅で洗えますしね。最近の方は紬や木綿の方が、気楽に着られるので、

需要が多いようですよ。

それと小紋は色柄が豊富ですから、にあうものを見つけるのが、

難しいのかもしれませんね。

30センチ~80センチくらい手にいれたいのです。

コメントお待ちしています