いやほんとに、やっとのお天気って感じです。

でも気温はそれほどでもないんですけどね。まぁお日さま見えればシアワセですぅ。

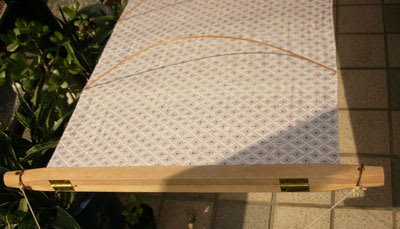

というわけで、この前の残りを張りました。

相も変わらずの作業ですが、今日はいつもとちょっと違うことをしています。

これは伸子の長さが不足で、ピンと張れないときの方法です。

地の目をちゃんと正確にとった一直線で、伸子を2本に分けて刺します。

今回は、例の「大手抜き端縫い」をしましたので、

伸子のとき間がきちんと突合せになるように、横にひっぱりましたが、

念のため、よりひっぱるように、この方法で伸子を打ちました。

ただ、これをすると、こんな風にあとがちょっとつくんですね。

軽くアイロンをかけるか、部分的に少し霧を吹いて(広範囲にならないように)、

しばらくつるしておくと取れます。

伸子というのは太さも長さもいろいろありまして、扱う布や作業によって

専門家はいろいろそろえますが、一般家庭ではそこまではねぇ…です。

私のはみんな「おさがり」ですから、太いものと細いものの2種類ですが、

長さはみんなほとんど同じ、やや短いのが少し、それと、これは自分で買いましたが、

半幅用の短いもの、17センチだったと思います。

紬や最近の体の大きい人用の反物は、少し幅が広い場合があります。

そういう時は、伸子が足りる長さであっても、なんとなく頼りない…

なんていう場合があります。そういうときにこの2本刺す方法を使います。

といっても、ほんとにそうなのかはわかりません。ワタシ流です。

さて、実は今日、ちょっとカンタンなものを作って…と思って始めたら…。

とんでもない誤算でして、生地がものすごぉぉぉく硬くて、

針がすんなり通らなくて…たまにあるんですけどね、もういくら押しても、

針が折れそうになるくらい通らない。髪アブラもあまり効果ナシ。

おかけで予定時間をはるかにオーバーしてしまい、

ブログに間に合いそうになくなったので、途中からピン止めでごまかしました。

作り方だけご紹介です。

この生地は、洗い張りの状態で入手した「一越縮緬」でして、とてもさわやかな色柄。

きれいなら単の着物なんかにいいと思うのですが、調べたら大きなシミが…。

何箇所でもないのですが、一つ一つがとても大きいので、着物にはもうムリ。

そこで大きくとれるところをナントカ4枚カットしました。

これは「カンタンマーガレット」です。これとちょっと似た感じで

「なでしこショール」というのを作っておられる方がいます。

あちらは長さがとれるので着物コートです。これよりもっとカンタン…。

私はまだ独身のころに、母にもらったグレーのジャージ素材でこれを作って、

洋服の上に着ていました。大きさで着物にももちろん着られます。

まぁちょっとしたショールがわりですけど。

柄もきれいに揃えたかったので、縫い代が1センチ以上になっていますが、

とにかく縦80㎝のものを4枚横に並べてつなげました。横は135㎝あります。

この長方形の生地を置きまして、まず上を15㎝折ります。

(大きすぎて入らないので半分の画像です)

下から三角におりあげます。

接した部分をを縫い合わせます。これでおしまい…。

こんな感じになります。(赤い線が縫ったところ)

もちろん、実際にはまわりをくけるとか、袖口の長さをあわせて折り込むとか、

細かい作業はしなければならないのですが、

作り方そのものは折って縫い合わせるだけ、です。

裄や長さなど、きちんとあわせて裏をつけ、一枚の二重になった布、にしてしまうと、

後は折ってあわせるだけなので、とてもラクになります。

作るときは、まず「中心から左右の手首までの長さ」をとって、

手首側の余分を内側に折り返します。そうすると袖口の始末がいりません。

両方の端に「反物のみみ」がくるようにすれば、それでも袖口の始末はいりません。

首が当たる部分と裾は、三つ折にしてくけておきます。

これを着物で着たいときは、衿を抜かなければなりませんので、

最初から15㎝ではなく、10㎝くらいにすると、衿が抜きやすいです。

私は最初に作ったのがジャージ素材のやわらかいものだったので、

伸び止めに、縫い終わりのところにボタンをつけてちょっと縮めて飾りにしました。

着てみるとこんな感じです。

これはその人の体型などで大きさが微妙に変わりますので、

まず横の長さ(つまり「手首から手首」)をきちんと決めて

それから三角に折り上げるところをピンで留めるなどして、サイズを確かめます。

後ろの下が袋のようになりますので、お太鼓でも大丈夫です。

うしろはこんな感じ。

今日はあせっていたので、なんか良くわからない説明になってしまいました。すみません。

でも気温はそれほどでもないんですけどね。まぁお日さま見えればシアワセですぅ。

というわけで、この前の残りを張りました。

相も変わらずの作業ですが、今日はいつもとちょっと違うことをしています。

これは伸子の長さが不足で、ピンと張れないときの方法です。

地の目をちゃんと正確にとった一直線で、伸子を2本に分けて刺します。

今回は、例の「大手抜き端縫い」をしましたので、

伸子のとき間がきちんと突合せになるように、横にひっぱりましたが、

念のため、よりひっぱるように、この方法で伸子を打ちました。

ただ、これをすると、こんな風にあとがちょっとつくんですね。

軽くアイロンをかけるか、部分的に少し霧を吹いて(広範囲にならないように)、

しばらくつるしておくと取れます。

伸子というのは太さも長さもいろいろありまして、扱う布や作業によって

専門家はいろいろそろえますが、一般家庭ではそこまではねぇ…です。

私のはみんな「おさがり」ですから、太いものと細いものの2種類ですが、

長さはみんなほとんど同じ、やや短いのが少し、それと、これは自分で買いましたが、

半幅用の短いもの、17センチだったと思います。

紬や最近の体の大きい人用の反物は、少し幅が広い場合があります。

そういう時は、伸子が足りる長さであっても、なんとなく頼りない…

なんていう場合があります。そういうときにこの2本刺す方法を使います。

といっても、ほんとにそうなのかはわかりません。ワタシ流です。

さて、実は今日、ちょっとカンタンなものを作って…と思って始めたら…。

とんでもない誤算でして、生地がものすごぉぉぉく硬くて、

針がすんなり通らなくて…たまにあるんですけどね、もういくら押しても、

針が折れそうになるくらい通らない。髪アブラもあまり効果ナシ。

おかけで予定時間をはるかにオーバーしてしまい、

ブログに間に合いそうになくなったので、途中からピン止めでごまかしました。

作り方だけご紹介です。

この生地は、洗い張りの状態で入手した「一越縮緬」でして、とてもさわやかな色柄。

きれいなら単の着物なんかにいいと思うのですが、調べたら大きなシミが…。

何箇所でもないのですが、一つ一つがとても大きいので、着物にはもうムリ。

そこで大きくとれるところをナントカ4枚カットしました。

これは「カンタンマーガレット」です。これとちょっと似た感じで

「なでしこショール」というのを作っておられる方がいます。

あちらは長さがとれるので着物コートです。これよりもっとカンタン…。

私はまだ独身のころに、母にもらったグレーのジャージ素材でこれを作って、

洋服の上に着ていました。大きさで着物にももちろん着られます。

まぁちょっとしたショールがわりですけど。

柄もきれいに揃えたかったので、縫い代が1センチ以上になっていますが、

とにかく縦80㎝のものを4枚横に並べてつなげました。横は135㎝あります。

この長方形の生地を置きまして、まず上を15㎝折ります。

(大きすぎて入らないので半分の画像です)

下から三角におりあげます。

接した部分をを縫い合わせます。これでおしまい…。

こんな感じになります。(赤い線が縫ったところ)

もちろん、実際にはまわりをくけるとか、袖口の長さをあわせて折り込むとか、

細かい作業はしなければならないのですが、

作り方そのものは折って縫い合わせるだけ、です。

裄や長さなど、きちんとあわせて裏をつけ、一枚の二重になった布、にしてしまうと、

後は折ってあわせるだけなので、とてもラクになります。

作るときは、まず「中心から左右の手首までの長さ」をとって、

手首側の余分を内側に折り返します。そうすると袖口の始末がいりません。

両方の端に「反物のみみ」がくるようにすれば、それでも袖口の始末はいりません。

首が当たる部分と裾は、三つ折にしてくけておきます。

これを着物で着たいときは、衿を抜かなければなりませんので、

最初から15㎝ではなく、10㎝くらいにすると、衿が抜きやすいです。

私は最初に作ったのがジャージ素材のやわらかいものだったので、

伸び止めに、縫い終わりのところにボタンをつけてちょっと縮めて飾りにしました。

着てみるとこんな感じです。

これはその人の体型などで大きさが微妙に変わりますので、

まず横の長さ(つまり「手首から手首」)をきちんと決めて

それから三角に折り上げるところをピンで留めるなどして、サイズを確かめます。

後ろの下が袋のようになりますので、お太鼓でも大丈夫です。

うしろはこんな感じ。

今日はあせっていたので、なんか良くわからない説明になってしまいました。すみません。

気になっているんですけど、これも

気になります。

洋裁はダメなのでする前に尻込みして

しまいます。

こうしたらこうなるなんて、スゴイ

発想ですね。

名前クリックで来てください。

いわゆるマーガレットなんですが

袖口にゴムを入れたので

袂を入れればたすき代わり

または袖だけ割烹着とも言えそうです。

袖を通さなければ襟巻きにもなります。

型紙をおこすところからやるものに比べたら

ラクラクカンタンですよー。

折り紙の発想です。子供ですねぇ。

リンクありがとうございます。

私もこのタイプは毛糸で編んだり

大きなマフラーでやってました。

ちょっと寒い時に背中あったかいんですよね。

最初に本で見たのが、手首にピンクのリボンが

ついて絞るようになってたんです。

あこがれたんですが、似合わなくてねぇ…。