山田太一。好きなシナリオライターの一人だ。

代表作は「ふぞろいの林檎達」「男たちの旅路」。

だが、私が一番好きなのは「早春スケッチブック」。

1983年にフジテレビで放映されたドラマだ。

別に好きな俳優が出ていたわけではないのだが、なぜだか今も強烈にそのドラマが記憶に残っている。

少し前に、私がいつものぞきにいくRocoさんの日記にこの「早春スケッチブック」のことがでていた。

ちょうど、私も読もうと思っていた矢先のことでびっくりした。

で、先日図書館で借りてきたこのシナリオ。

読むと鮮やかにその時の場面や、山崎勉の声が蘇る。

20年も経ってそれが蘇るというのは、よっぽど自分の中に強く刻印されていたのだと思う。

それほどに面白い、いいドラマだったのだと思う。

シナリオなので、読みにくいという点は仕方のないことなのだが、山崎勉のセリフの一つ一つが強烈で、胸に突き刺さる。

たとえば。

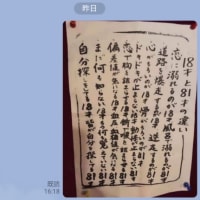

「毎日、自分を抑える訓練をしなきゃいけない。自分をおさえる。我慢をする。すると、魂に力が蓄えられる。映画が見たい。一本我慢する。二本我慢する。三本我慢する。四本目に、これだけは見ようと思う。見る。そりゃあんた、見る力がちがう。見たい映画全部見た奴とは、集中力がちがう。」

「生きるってことは、自分の中の、死んで行くものをくいとめるってこったよ。気を許しゃぁ、すぐ魂も死んでいく。(中略)なにかを感じる能力もおとろえちまう。それを、あの手この手をつかってくいとめることよ。それが生きるってことよ。」

そんな魂の奥底から吹きあがって来るような、身震いするような強い言葉を吐き続ける。

まだ学校を出たてだった甘ちゃんの私には、本当にインパクトのあるセリフの数々だった。

そして20数年経ったいま、あらためて読み返してみても、やはり強烈なパンチをくらう。

あとがきによると、このシナリオを書くにあたってきっかけになったのはニーチェの言葉だったそうだ。

「自分自身をもはや軽蔑することのできないような、最も軽蔑すべき人間の時代が来るだろう」

たしかに。

解説を担当した木村光一という人が、山田太一氏に、「このドラマのなかに出てくる小市民的な人々に対しての励ましがありますよね?」という問いかけに対し、彼は

「僕自身のそういう部分に、自己嫌悪しているのです。」と答えている。

ああ、そうなのか。私がこのドラマに共感し得たのは、そういう脚本家の持っていたくすぶり続ける自分への嫌悪感こそが、私自身の自分の思いに重なる部分だったのだ、と思い至った。

だから、この脚本家の書く本は好きなのだ。

代表作は「ふぞろいの林檎達」「男たちの旅路」。

だが、私が一番好きなのは「早春スケッチブック」。

1983年にフジテレビで放映されたドラマだ。

別に好きな俳優が出ていたわけではないのだが、なぜだか今も強烈にそのドラマが記憶に残っている。

少し前に、私がいつものぞきにいくRocoさんの日記にこの「早春スケッチブック」のことがでていた。

ちょうど、私も読もうと思っていた矢先のことでびっくりした。

で、先日図書館で借りてきたこのシナリオ。

読むと鮮やかにその時の場面や、山崎勉の声が蘇る。

20年も経ってそれが蘇るというのは、よっぽど自分の中に強く刻印されていたのだと思う。

それほどに面白い、いいドラマだったのだと思う。

シナリオなので、読みにくいという点は仕方のないことなのだが、山崎勉のセリフの一つ一つが強烈で、胸に突き刺さる。

たとえば。

「毎日、自分を抑える訓練をしなきゃいけない。自分をおさえる。我慢をする。すると、魂に力が蓄えられる。映画が見たい。一本我慢する。二本我慢する。三本我慢する。四本目に、これだけは見ようと思う。見る。そりゃあんた、見る力がちがう。見たい映画全部見た奴とは、集中力がちがう。」

「生きるってことは、自分の中の、死んで行くものをくいとめるってこったよ。気を許しゃぁ、すぐ魂も死んでいく。(中略)なにかを感じる能力もおとろえちまう。それを、あの手この手をつかってくいとめることよ。それが生きるってことよ。」

そんな魂の奥底から吹きあがって来るような、身震いするような強い言葉を吐き続ける。

まだ学校を出たてだった甘ちゃんの私には、本当にインパクトのあるセリフの数々だった。

そして20数年経ったいま、あらためて読み返してみても、やはり強烈なパンチをくらう。

あとがきによると、このシナリオを書くにあたってきっかけになったのはニーチェの言葉だったそうだ。

「自分自身をもはや軽蔑することのできないような、最も軽蔑すべき人間の時代が来るだろう」

たしかに。

解説を担当した木村光一という人が、山田太一氏に、「このドラマのなかに出てくる小市民的な人々に対しての励ましがありますよね?」という問いかけに対し、彼は

「僕自身のそういう部分に、自己嫌悪しているのです。」と答えている。

ああ、そうなのか。私がこのドラマに共感し得たのは、そういう脚本家の持っていたくすぶり続ける自分への嫌悪感こそが、私自身の自分の思いに重なる部分だったのだ、と思い至った。

だから、この脚本家の書く本は好きなのだ。

山田太一さんは、2冊ほど小説を読んだことがあるのですが、残念ながら山田さんのドラマはあまり見てないのですが、「想い出づくり」は母が森昌子のファンだったので一緒に見て、「面白かった」という漠然とした記憶が残っています。

抜粋されているセリフ、すごく重みがありますね。子育て真っ最中で、日々流されている私。

身にしみました・・・・。

私は反対に、山田さんの小説も、「想い出づくり」のドラマも見ていないのですよ~。要チェックですね。

このひとの本は、視点がとても暖かくて、優しい気がします。シナリオライターにもいろいろいて、売れ線狙いの人もいれば、しっかりしたメッセージ色のつよい人もいて、どっちかといえば、私は後者の人が書いたドラマを見るほうが好きなんですよ。

cha*yaさんは、子育て真っ最中とのことですが、流されているようで実は、一番充実しているのかもしれないですよ。自分のしたいことは二の次にしてでも子どものことをする。そうすると、自分の中に不完全燃焼な部分は残るわけですが、その分やりたい気持ちは圧縮されて、出来る時にはそれこそパワーがアップして、よりいいモノができるかもしれないですし。

何より、子育てっていうのは、やっぱり誰もが経験できることじゃないことを、何度も何度も経験出来ないことをその一瞬で経験できるということは、本当に凄いことなんじゃないかな、と、今だから思えます(笑)。