本ブログ 総目次へ戻る

政府は2025年度までにプライマリーバランス黒字化を目指すそうである。政府の財政が破綻し、子孫に大変な負担をかけるからだそうだ。ケインズを学んできた我々にとっては一から十まで間違った主張だが、それを実現できるくらいには日本の官僚は「優秀」であり「力」を持っている。国民にとっては不幸なことだが。

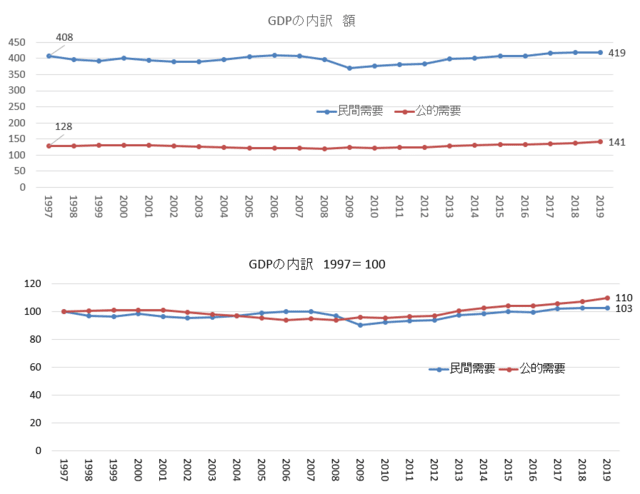

今回は国民経済計算に戻って、「民間需要」と「公的需要」を分析する。国民経済計算はGDPの内訳を「民間需要」と「公的需要」に分けている。ちなみに2019年度の民間需要は419兆円、公的需要は141兆円となっている。「5-05:一般政府は何をしているのか?支出の分析」 で政府の支出は217兆3600億円と指摘した。この公的需要141兆円との差は支出に現金給付が含まれているからである。現金給付はそれを消費(または投資)に回されて初めて需要となるが、それは民間需要にカウントされる。

この民間需要と公的需要の経年変化を追ってみた。

上のグラフはそれぞれの額、下のグラフは1997年を100とした時の経年変化を表している。

次のグラフはGDPに占める割合の変化である。足して100にならないのはこの他に貿易収支があるからだ。前にも触れたが、貿易収支がいかにGDPに貢献していないか、ト〇タのおかげで日本人が生活していけるわけではないということもお分かりいただけよう。

驚くべきは、その変化ではなく、26年間にわたって変化していないことである。公的需要はGDPの25%という決まりでもあるのだろうか。多分あると思われる。それが財政規律なのだ。この財政規律は公表されてはいない。しかし存在するはずだ。存在しなければこのように安定するわけがない。蕎麦とラーメンの売上比が26年間変わらないようなものだ。そんなことありうるだろうか?

この財政規律を墨守する人々にとって、公的需要はGDPの25%にとどめるべきでありであり、公的需要の4倍がGDPとは問題が建てられない。クラウディングアウトという言葉がある。政府の資金需要が過ぎると民間に資金が回らなくなるという意味だ。

が、しかし、

家計にはこれ以上消費する余力がなく、企業には投資の機会がない、民間で資金需要が少なく、それどころか資金を余らせているときに、GDPの25%という「抑制的な」財政規律を墨守していていいのだろうか?

クラウディングアウトが起きるのは、民間でも資金需要が旺盛な時、つまり成長期ではないだろうか?

単に時々の景気対策ではなく、根本的に社会的投資以外に資本主義が生き残る道がない時代に財政はどうあるべきか?

これらの疑問を持ったことはないのだろうか?

公的需要には、教育、医療、保健、介護等、市場では十分に供給できないもの、国家しかできないものが含まれる。その総額(対GDP比)をこのように厳格に制限していては、現場が疲弊するのは当たり前である。さらに教育、医療、保健、介護等のユニバーサルであるべきサービスから排除される人が出てくるのも当たり前である。

時代の様相は変わる。こういう財政規律を墨守する人々はそれに取り残されているというしかない。