フランス文学者桑原武夫との対談。

司馬:日本では太閤秀吉の時代までは全国の10万人程度の土豪が「何とかの守」と称してその下に20人ばかりの小作人を従えて、実際には地主として搾取していた。戦争があるとその小作人たちを連れて戦いに参加する。これが戦国時代までの地主としての侍と小作人との関係だったのを、太閤秀吉が検地により全部なくして「なんとかの守」という地主階級には庄屋、大庄屋などという農民階級と位置づけ、政治と軍事は本当の大名たちに任せるという大改革を行った。大名は土地所有者ではなくなり、租税徴収権だけを保持するということにした。この形態のままで徳川時代の社会制度ができて大名はお城を一生懸命に作った。お城も大名の所有物ではないので、所替えでは大名も転勤を命じられるようになる。太閤検地以前にはいた小作人は江戸時代には自作農であったのに、それが明治維新の税金金納制度から再び小作人ができる。自作農と言っても五反、三反、水吞百姓であったが自立心はあった。こうした自作農階級から幕末には優れた洋学者が出ている。小作農が搾取されつくしていた中国と違うところだ。

小説家の陳舜臣との対談。

司馬:19世紀の中国は欧州列強に蚕食された。それでも孫文は日本のアジア主義者とは立場を異にする。日本のアジア主義者はアジアを連ね、人種的色彩によりて白人に応戦し、日本を中心にして白人の帝国主義に対抗すべく、別個の帝国主義を主張する。これに対し孫文は英米を覇者とする白人に反抗するが、その被害者たるアジア諸民族を連ね、白人の中でも被害者になっているロシアとドイツとも結び、世界的な思想を根拠に据える。そうした立場から白人帝国主義からの解放戦争を演出しようとしていた。日本に対してはアジアの一員になるのか、白人の番犬になるのかという問いを突き付けた。恫喝ではなく、岐路に立つ日本の運命はこの選択によって決まるぞ、と言っている。時代は1905年、その後の中国、朝鮮、日本の運命は歴史が示す通り。

「日本の中の朝鮮文化」の著者金達寿、陳舜臣との対談。

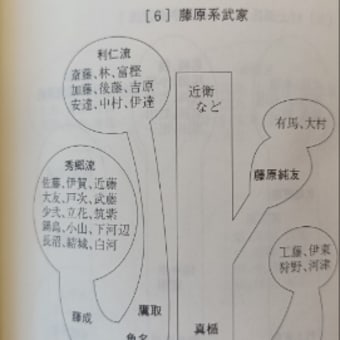

司馬:朝鮮古代、三国時代以前にもあった弁髪、中国でも内陸部以外では弁髪をしていた。日本の丁髷もさかやきを剃る。これは弁髪の風である。日本でも公家はさかやきをしない。彼らは中国風を尊び自分たちは中国風であると考えていた。朝鮮でもある時代からは衣冠束帯をするので総髪にした。日本の武家は土着文化の担い手なので鎌倉時代以降さかやきを剃る。武家も出世すると朝廷から官位をもらい公家の称号を得る。信長も官位をもらうと総髪にした。そこで徳川幕府は武家の礼式を定め、将軍、大名はさかやき、公家の真似はしてはならないと決めた。朝廷から官位をもらってもそれは仮の姿であり、武家は武士。つまり弁髪の流れをくむ。儒者と医者は総髪、もしくは丸坊主。丸坊主は法外の人、だから大名や将軍の脈もとれる。儒者も将軍や大名に教える。茶坊主も将軍の御そばまで近づくので坊主。町医者はさかやきを剃るのはそうした意味があった。宦官制度のなかった日本でもこうした考え方があったのは面白い。

「縮み志向の日本人」の著者イオリョンとの対談。

朝鮮半島の植民地化である日韓併合は大失敗であったとの指摘に対して。司馬:日本には大人の世界に対する「若衆組」という対抗軸が昔からあった。若衆は大人たちにも対等にものが言えた。祭礼、山火事の消防、水難救助、そして婚姻には若衆組が主導権を発揮した。現代社会では会社経営者に対する労働組合のような存在。帝国主義勃興時代にはそれが軍部首脳と参謀本部若手将校であり、統帥権独立があるため陸軍大臣と参謀本部は立場としては同等であり、いわば参謀本部は若衆組であった。日韓併合、21か条要求、そして満州事変へとつながる軍事的流れを主導したのが若衆組である参謀本部の若手将校たちで、それらを最初は「元気があってよろしい」と眺めていた軍御首脳部も手が付けられない存在になっていった。明治最初の時代の征韓論も、ロシアの南下を食い止めるためには、朝鮮半島での戦略的展開が必要、という西郷隆盛グループの主張であり、日清日露戦争を通してそれが形になったのが日韓併合。その主役は伊藤博文で、長州藩の若衆組の一員だった。戦後、現代の若衆組はマスコミ、それがいい方向に向かなければならない。

いずれも示唆に富む指摘。今の日本に、司馬遼太郎の後継者は見当たらない。