大一美術館は、エミール・ガレやドーム兄弟のアールヌーボー期のガラス器、そして現代作家デイル・チフーリのガラス器の展示で有名な名古屋駅近くの美術館である。そこで下記のような特別展があったので、訪問した。(訪問日 9月20日)

・ドーム兄弟 ガラスの世界展 ~11/11

・浮世絵名品展 (歌川広重 東海道五十三次) ~11/11

ついた頃にちょうど雨が降り始め、玄関の彫刻が空を見ていた。災害にあった地域を心配し、大雨になったら許さないと言っているよう。

玄関を入り見上げるとチフーリの有名な赤のシャンデリア。そして正面に2階に上がる階段。そこにチフーリのベネチアンの作品が覗いている。なかなかに迫力があり、そのまますっと2階にあがってしまいそう。

でも左手にちゃんとチケットカウンターがある。

この美術館の構成は、1階は通常はアールヌーボーのガラス器、ここがすべてドーム兄弟の展示になっている。そして2階がチフーリの展示と、特別展示のエリア、本日は特別展示のエリアに浮世絵が展示されている。 ここでは2階のチフーリの展示概要をまず示し、次に同様に2階の浮世絵、そして1階のドーム兄弟の展示の順に記載する。

1.デイル・チフーリ展示

シアトルのチフーリガーデン&グラスでは、作品が主で建物と庭園が従であり、作品が周辺空間を選ぶように展示されていた。そのため作品の解説は一切なく、闇の中や自然の中で作品が気ままに存在するのを楽しむようにできていた。

<https://blog.goo.ne.jp/tenchan-ganbare/e/f08e2a779d80df5d0d781803c893862b>

ここでは、向こうで自在に使われていた闇がなく、また大雑把ではあるが通常の美術館と同様に作品解説が付き、芸術品として自分と対峙するようになっていた。(まあこれが普通ですが) 作品解説があると、やっぱり読んでしまう。その結果、展示空間も違うこともあるが、だいぶ印象が違った。

最初の写真のシャンデリア、シアトルでは真っ暗な中に展示され、内からの光で不気味に輝いていた。こちらの展示では内からの光よりも周辺からの光が強く、シャンデリア自身の影が壁に写っている。異世界からの侵入者が闇ではない場違いのところに出て戸惑っている感じで、それなりに面白い。

階段からのアプローチするベネチアンの展示、これの似たようなものはシアトルではスポットライトで照明されていたはず。でもここの展示も階段からのアプローチで、なかなか荘厳に見え、印象が異なる。これもいい。チフーリは海の中の生物の作品が多いが、ガラスという流動体で製作したものと、水の中のものは相性がよいと思っているのだろう。

続いてバスケットのシリーズ。チフーリが北方インディアンの物入の柔らかな線に感銘を受けて製作されたもの。確かにこの展示では曲線の面白さはあるけれども、シアトルのように光の当て方に拘れば、もっと美しい。

ウォールインスタレーション。これもシアトルでは暗闇の中で背景から光を当てていたが、ここでは後ろから自然光を当てた条件と、角度の深い斜光をあてる条件で展示されている。

前者の自然光透過の展示は、向こうのものよりも清々しさを感じた。斜光条件のものは光を入れたり消したりだが、壁に写る色付き透過光の妖しさがいい。

最後に、ウォーターリード(芦)。 岸辺の芦をイメージした作品で群生で展示されている。これはこんな室内展示よりも、シアトルのように屋外で草木とともに展示したほうがよっぽど迫力がある。

以上のように、チフーリ作品を色々と工夫して展示しているが、ガラス作品は光との組み合わせ方で、全然印象が違うことがよく分かった。

なお2階の、チフーリの展示と浮世絵展示を両方撮るとこんな感じ。江戸時代日本と現代米国西海岸美術の出会いである。

2.浮世絵展示

歌川広重は、最初の東海道五十三次がバカ売れしたので、いろんな種類の版の五十三次を出版した。ここでは、最初の版(保永堂版)(1833年 37歳)と最晩年の縦絵版(蔦屋吉蔵版)(1855年 59歳)が比較して展示されている。展示は2期に分けられていて、この日は後半の袋井から三条大橋までであった。なお最初の版は全て横に長い横版である。

それぞれの場所で、同じテーマではなくやはり横に嵌りやすいもの、縦に嵌りやすいものがそれぞれで選択されている。そして最初の横版は、地に着いた視点から描いていて登場人物も喜怒哀楽を感じる。構図もなかなかに大胆なものがある。そしてコントラストがやや強い。

それに対し縦版は視点が中に浮いていて、登場人物もクールに描いていると思う。また中間色が多く、優しい感じがする。

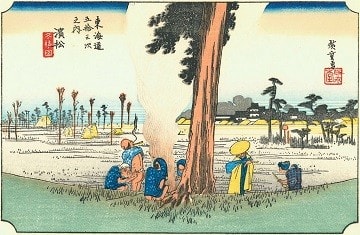

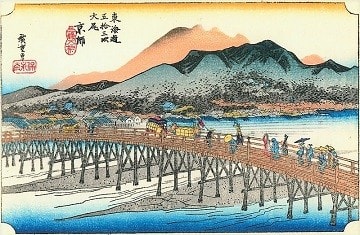

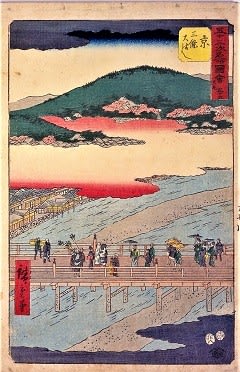

下記にいくつか例を示す。

先ず濱松。横版は松で画面を真っ二つ。人々も話す声が聴こえてきそう。ジャポニズムの時の西欧人がこの構図の大胆さを多分気に行ったのだろう。それに対し縦版は松並木と貴族、日本の優しい海と岸の風景を俯瞰的に描いている。ややおとなしい。

続いて鳴海。鳴海絞を対象としている。横版は鳴海の宿場町としての佇まいとそこを通る人々の関わりを広い視野で描いている。全体が濃紺ベースの染め物の色で重い。それに対して縦版は、大胆にカラフルな鳴海絞が干されている様子を示し、縦の構図が非常に有効に活用されている。そして背景も黄色系で軽やかである。この絵は縦版の優品とされている。

横版で有名な庄野。驟雨に慌てて駆け出す人々を描いた有名な作品である。場面から人々の慌てる声や駆け出す足音が聞こえてきそうである。それに対して縦版は、松並木で荷物を担ぐ人たちの休憩。全体を捉えているが、悟った人の俯瞰的な眼でそんなに面白くない。

最後に京の三条大橋。横版は橋の全景とそこを渡る人をテーマに、周辺の風景もくっきりと描いている。それに対し、縦版は橋は部分的でやはり俯瞰的に描き、いかにも京の屏風絵に見られるような金に赤を色づけた雲を浮かせている。

考えてみるに、人間の眼は水平線に沿って動いていくし風景も続いていくので、横版のほうが画面を埋めやすい。縦版の場合は、人物を描く場合、滝や中国流の岩山を描く場合は使いやすいが、一般の風景画というと上下の空間に埋める必要があり、確かに俯瞰的に描いたり干した反物を描いたりといった工夫をしなければならないことは確かであり、横版より構図が難しいと思う。そして人間自身も横へ動くので、登場人物のダイナミズムも使いにくい。

こういった難しい課題を持った縦版に、高齢になってから挑戦した広重も大したものである。

ともかく、ほとんど人がいず作品にべたっとくっついて細かく観察でき、印刷工程イメージができるというのがいい。

3.ドーム兄弟の展示

この美術館は、ガレ、ドーム兄弟、ラリックのアールヌーボーからアールデコに至る3大ガラス作家の作品を多く有し、本来は1階はこの3者の展示であるが、今日はドーム兄弟のみの展示になっている。ガレはかなり大胆な曲線のデザインを行っているが、ドーム兄弟は非常に繊細で装飾的な作品を製作している。今回もそれを堪能した。

以下にいくつかの作品を示す。

先ず花の作品。花はガレの影響を受けたのか、かなり大胆なデザインになっている。下の左はアザミ?、デフォルメされたアザミに装飾的な取っ手。右はヒマワリ。とても現代的でほしくなってしまう。

風景はガレがあまりカバーしていなくて、ドーム兄弟の繊細さがよく出ている。左は湖の白鳥、右は木々。特に右の木の枝の繊細さは素敵。

そして昆虫。左はトンボ、ガレのデフォルメされたトンボとは違い、とても写実的。そして左のひょうたんの壷に乗った甲虫、ガラス技術を駆使した壷と写実的な甲虫との取り合わせが面白い。

以上のように、3者ともとても面白い展示だった。入場料800円はリーズナブル。