東京国立博物館で開催されている、特別展「きもの KIMONO」のレビューです。

会場は撮影禁止でした。 そのため

● メルマガ(有料)紙上展覧会からの記事引用:【ROADSIDERS' weekly】2020/07/15号 Vol.413

● 私が過去にトーハクで撮った着物作品

以上を組み合わせて紹介します。

なお、ROADSIDERS' weeklyは、都築響一氏が発行責任者のメルマガで、都築響一氏は

「ドレスコード-着る人たちのゲーム」展のなかで、《ニッポンの洋服》を選定・制作された方です。

※ ROADSIDERS' weeklyからの引用がメインになります。小さいサイズの写真と作品キャプションはすべて

引用となりますので、以下、引用の”ことわり”は省かせていただきます。

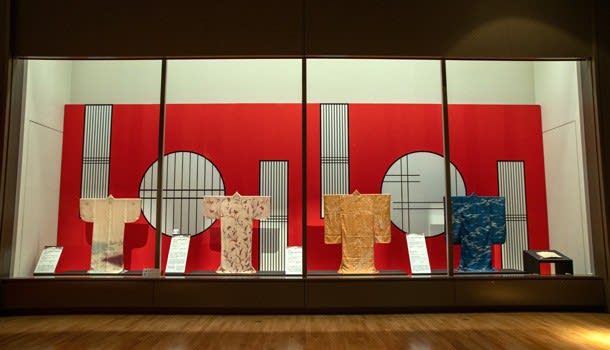

会場風景です。

フライヤーです。(当初の会期は、4/14~6/7でしたが、6/30 ~8/23に変更されました)

モードの誕生と題された展覧会の序章エリア

寛文期エリア

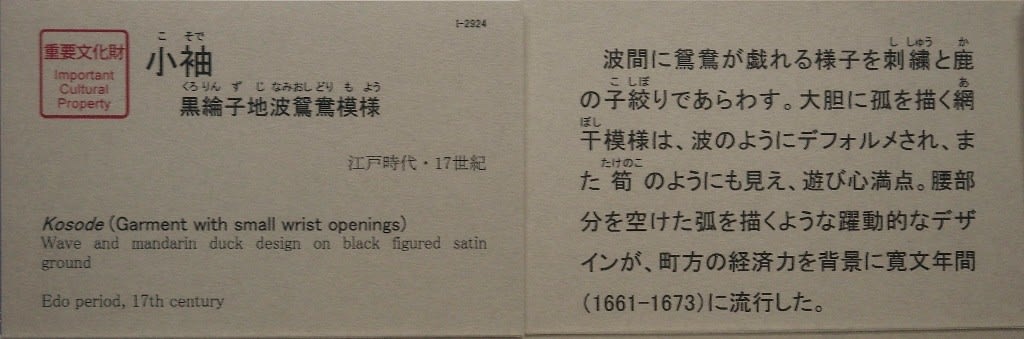

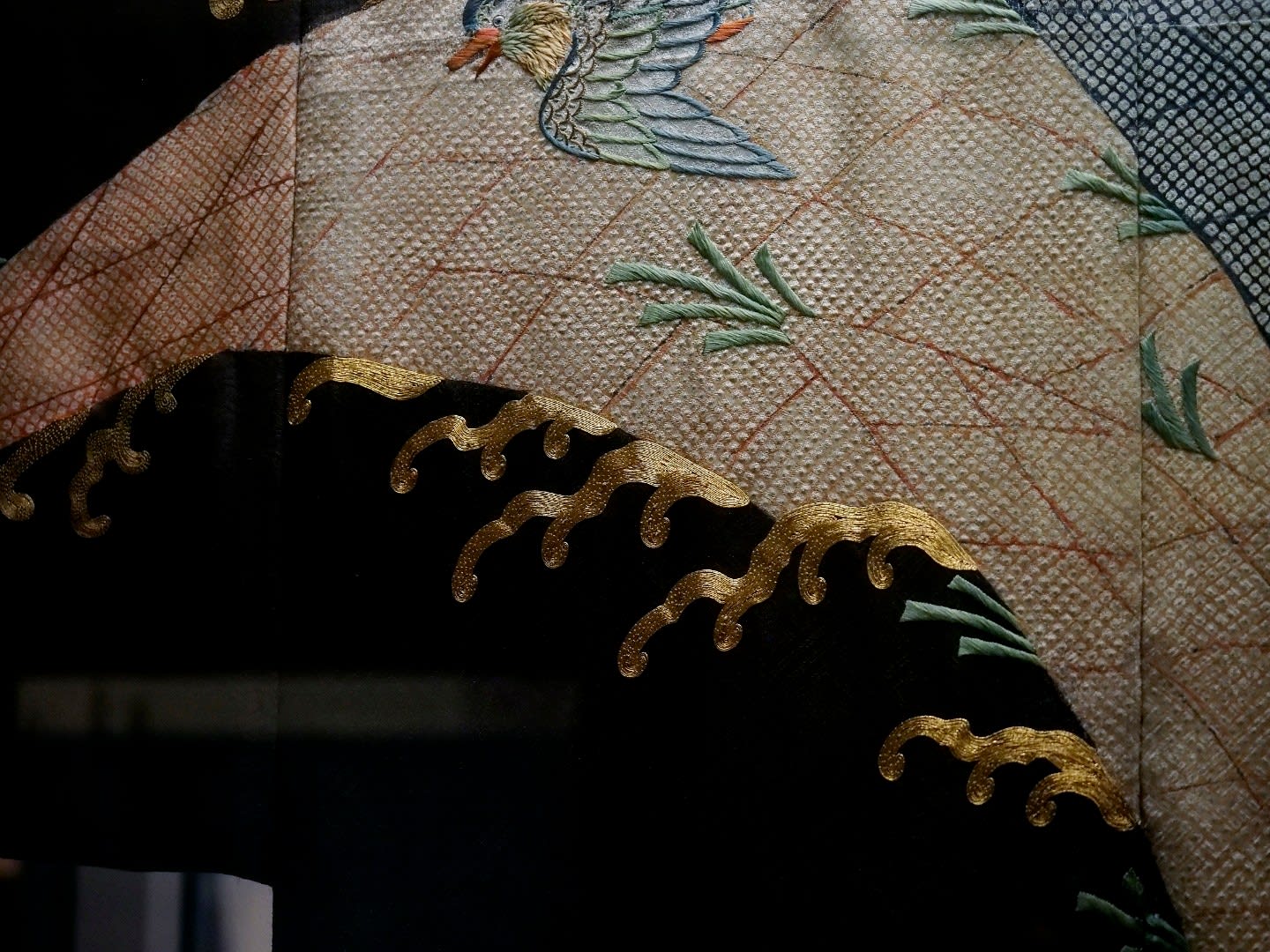

[重要文化財]小袖 黒綸子地波鴛鴦模様 江戸時代・17世紀 東京国立博物館蔵

以前、トーハクで撮ったものです。(2015年12月と2018年10月に撮影)

左肩口を接写したもの

前から

元禄期エリア

見返美人図 菱川師宣筆 江戸時代・17世紀 東京国立博物館蔵

一世を風靡した「光琳模様」のデザイン

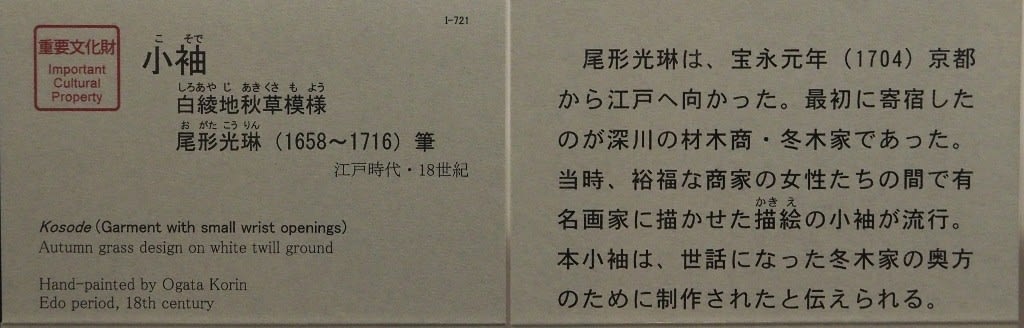

[重要文化財]小袖 白綾地秋草模様 尾形光琳筆 江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵

こちらも実写があります。(2013年10月撮影)

前から

草花の描画は、さすが光琳と思うのですが、衣装として見たとき、私はなぜか弱い印象を感じます。

江戸のミニマリズム・エリア

町家のよそおいエリア

右:振袖 縹羽二重地茶摘風景模様 江戸時代・18~19世紀 東京国立博物館蔵 前期展示 ~7月26日(日)

左:振袖 鼠羽二重地短冊花模様 江戸時代・19世紀 奈良県立美術館蔵

左:振袖 鼠壁縮緬地波に千鳥裾模様 江戸~明治時代・19世紀 京都府(京都文化博物館管理)

右:摘み草図 北尾重政筆 江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵

豪商・太夫のよそおいエリア

左:振袖 段替綸子地松竹梅鶴亀模様 江戸時代・19世紀 神奈川 女子美術大学美術館蔵

右:振袖 萌黄縮緬地扇面模様 江戸時代・18世紀 愛知 松坂屋コレクション J.フロントリテイリング史料館蔵

太夫打掛・丸帯 明治~大正時代 京都 輪違屋蔵

大奥のよそおいエリア

中央、緑の着物が篤姫が着た小袖

小袖の雪を被った竹が、刺繍で浮き上がり面白い。

右:小袖 萌黄紋縮緬地雪持竹雀模様

左:掛下帯 萌黄繻子地稲穂雀文様 前期展示 ~7月26日(日)

天璋院篤姫所用 江戸時代・19世紀 東京 德川記念財団蔵

サムライの美学エリア

右:[重要文化財]胴服 染分平絹地雪輪銀杏模様 徳川家康所用

安土桃山時代・16~17世紀 東京国立博物館蔵

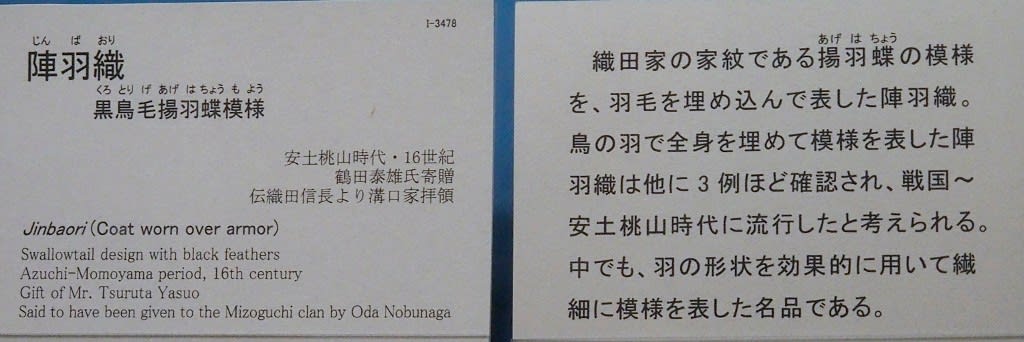

陣羽織 黒鳥毛揚羽蝶模様 織田信長所用 安土桃山時代・16世紀 東京国立博物館蔵

実写です。(2015年1月撮影)

揚羽蝶部分の接写。

若衆風」ファッションエリア

「

右:小袖 白縮緬地石畳賀茂競馬模様 江戸時代・18世紀 京都国立博物館蔵 前期展示 ~7月26日(日)

[重要文化財]振袖 白縮緬地衝立梅樹鷹模様 江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵

実写です。(2013年1月撮影)

左肩口の接写。 ディテールが凄い!

前の部分の接写。

下着に見る「つう」の美学エリア

左:下着 白木綿地立木模様更紗 江戸時代・19世紀 愛知 松坂屋コレクション J.フロントリテイリング史料館蔵

インド更紗を贅沢に使った通人の下着! もともとは18世紀半ばヨーロッパ輸出向けにつくられた最高級の更紗パランポア(ベッドカバー)だったものが、日本に渡ったもの。

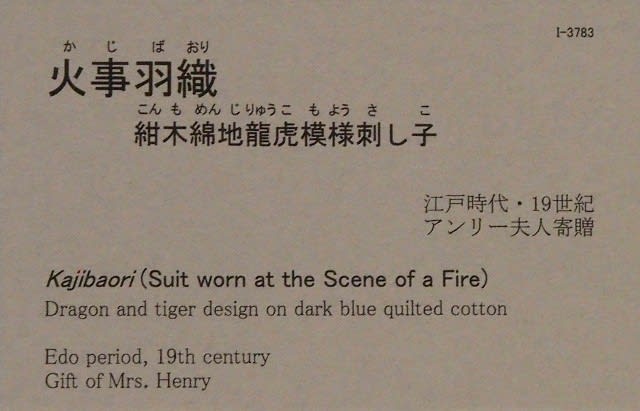

江戸っ子の「いき」火消半纏エリア

展示されている半纏はいずれも裏地で、表は地味な単色のリバーシブル。半纏を羽織った上から水をかぶって消火にあたり、無事に終わると半纏を裏返し、裏地に描かれた勇壮な絵柄を見せつけながら帰還したのだという。その下の素肌には見事な刺青があった。

火事羽織の実写(2011年11月)

2012年10月撮影

歌川国芳の筆による男意気のさまざま。

国芳もやう正札附現金男 歌川国芳筆 江戸時代・19世紀

第4章「モダニズムきもの」

ずらりと並んだ大正・昭和期のコーディネート

左側:「ご令嬢の振袖」 右側:「奥様の訪問着」

右端のなんともエキゾチックな柄のきもの:着物 紺縮緬地異国街並模様

名古屋帯 茶地異国建築模様 ともに前期展示 ~7月26日(日)

後ろ姿

左:美人図(足利本銘仙ポスター原画) 中村大三郎筆 昭和10(1935)年 栃木 足利市立美術館蔵

足利銘仙会では、高島屋などの百貨店に人選を依頼し、著名な美人画家たちによる宣伝ポスターを制作していた。

右奥が華やかな流行模様を染めた銘仙コレクション

中村大三郎筆の隣に、北野恒富の「現代美人之図」がありましたので、Webサイトから引用します。

私は、この作品が好きなのです。

「現代美人之図」(足利銘仙ポスター原画) 北野恒富 1928年

モードのデモクラシー・エリア

左:宮殿模様の振袖(下図参照)

右:振袖 染分一越縮緬地花籠模様 大正~昭和時代・20世紀 千葉 国立歴史民俗博物館蔵

振袖 淡紅綸子地宮殿模様 昭和時代・20世紀 千葉・国立歴史民俗博物館蔵

打掛 萌黄塩瀬地百鳥模様

明治時代・20世紀 京都国立博物館蔵

大正~昭和時代初期にかけて、庶民に愛された流行柄の銘仙コレクション。特徴ある木製マネキンは神戸ファッション美術館から。

左:羽織 白地山水風景模様銘仙

中:羽織 格子菱花唐草模様銘仙

右:羽織 黒地鳩模様銘仙

羽織と着物、帯の着重ねにも注目!ともに前期展示 ~7月26日(日)

右:着物 ベージュ地幾何抽象画模様銘仙

呉服屋から発展していった百貨店が流行を生み出すようになった時代のモダン・デザイン・コレクション

左:着物 淡紅地水玉模様銘仙

中:羽織 黒地テニスラケット模様銘仙 前期展示 ~7月26日(日)

右:着物 白地街灯模様銘仙 前期展示 ~7月26日(日)

いずれも昭和時代・20世紀 埼玉県立歴史と民俗の博物館蔵

左の着物のデザインは、きりっとして面白い。

左:着物 菊模様銘仙 昭和時代・20世紀 埼玉県立歴史と民俗の博物館蔵

左:着物 黒絽地杉木立鳩模様 昭和時代初期・20世紀

右:着物 紫縮緬地烏柳模様 昭和時代初期・20世紀

右のみみずく模様の帯も印象に残っています。

左:着物 黄縮緬地向日葵月見草模様 昭和時代初期・20世紀

右:帯 黒繻子地みみずく模様 昭和時代・20世

みみずくの背後に三日月、そして星々が散りばめられた名古屋帯。帯を締めると、みみずくの下に星がきらめく夜空が出現する。

左:着物 帆船模様銘仙 昭和時代・20世紀 埼玉県立歴史と民俗の博物館蔵

右:着物 黒縮緬地モダン花散模様 昭和時代初期・20世紀

「KIMONOの現在」と題された、現代作家のきもの作品を集めた最終展示室。

左は久保田一竹:左端:幻 桜の精が 造り出す幻の花 昭和51(1976)年

中:連作 光響 〔 15領〕 昭和58~平成元年(1983~89) イギリス 国際ショディエフ財団蔵

森口邦彦、鈴田滋人、土屋順紀ら人間国宝による創作きもの作品群

森口邦彦、鈴田滋人、土屋順紀ら人間国宝による創作きもの作品群

このデザイン、三越百貨店の包装紙等のデザインの原形になったもの。

友禅訪問着 白地位相割付文「実り」森口邦彦作 平成25年(2013)

東京・株式会社三越伊勢丹蔵 前期展示 ~7月26日(日)

いかがでしたでしょうか。 私が行った8月10日(月)祝日でしたがWeb予約による入場者管理で

落ち着いて鑑賞することができました。

会場は、やはり女性の方が多く、着物姿の方もいました。 着物のデザインや着こなしは、さすがと感じました。

なかには、パンタロン風の着物を召した方など、大勢の洋服のなかで、着物は目立ちます。

最後に、メルマガで都築響一氏が述べていることを一部ですが引用して終わります。

”「めっちゃ派手!」だれもがまず、そう思うのではないか。柄on柄とか当たり前、約300件という展示作品で完全に無地のものなんて、ひとつもないかもしれない。ワビサビとかゼンとかいったいどこに……。

谷崎潤一郎はかの『陰影礼賛』のなかで、「日本女性の胴体は衣装を着けるための人形の心棒みたいなもので、幾重にも巻き付いている衣と綿を剥げば、不格好な心棒が残るだけ」なんてヒドいことを書いている。

目立つ衣装を身に着けることは、現代では個性の発揮とか、目立ちたいという欲求のあらわれと受け取られるだろうが、これだけ派手な着物を見せられていると、ちょっと違うかなと思えてきた――もしかして着物が派手になればなるほど、顔かたちは目立たなくなるのでは? 主役が着る人間じゃなくて、着るものになるのでは?

「服を着こなす」のがファッションの上級者で、「服に着られる」のはダサいというのが現代の常識だ。もちろん、冒頭で紹介した大正の庶民だって、ふつうの着物を難なくふつうに着こなしているわけだが、特別展「きもの KIMONO」で披露されているようなエクストリームな着物デザインには、絵画に巻き取られ、服に着られる快感が潜んでいるような気がしてきた。”

今の時代のデザイナーにはない感性ですよね。

どれも素晴らしくて見ごたえがありました♪

実際に行って見られないのが残念です。

光琳直筆の着物の素敵なこと、一度でいいので貸し出してもらいたいです。

また、男子陣のデザインもユニーク、斬新、お洒落で、

着ることを心から楽しんでいたのが伝わってきました。

三越の包装紙の元になった着物には驚きました。

娘と三越の包み紙の話をしたばかりだったんです(^^♪

当日の会場で見かけた、きもの姿の観客は、シック

なデザインが多く、それはそれで爽やかな雰囲気を

醸し出していました。 展示作品では、現代の人間

国宝の作品のテイストに近いかな。 それ以外の展

示作品は、おっしゃる通り、感性が違いますね。

光琳直筆の着物は、300年を経過しているので、この展示の後、修理に出すようです。 会場をでたところに修理の募金箱(目標額千五百万円)があり、千円札が一杯入っていました。 ファンが多いのですね。 複製の冬木小袖も、募金箱の横に展示していました。 これなら借りられるかも。

三越の包装紙は、昔、初めて見たとき、いいデザイ

ンだなと思いました。 娘さんとの話になるぐらい

多くの人に好まれるデザインですが、タイミングが

偶然で、そんなこともあるんですね。