おはようございます!

おはようございます!

今日は、何の日??

- 万国郵便連合記念日

- 1874年(明治7年)のこの日、世界全体をひとつの地域として自由に郵便が出し合えるようにと万国郵便連合(UPU)が結成されたことに由来する。1969年(昭和44年)に「UPUの日」が制定され、1984年(昭和59年)に世界郵便デーとなった。

- 塾の日

- 全国学習塾協会が「10」「9」と「じゅく」の語呂合わせで制定。

- 道具の日

- 調理用具を中心とした専門店街として知られる東京・浅草のかっぱ橋道具街が制定した日。10月9日の「どうぐ」の語呂合せから。

神童寺の続きでおま^^

しかし、役行者はんは、どこでも出てきますよね。

ちと、お勉強・・・・

http://www.ubasoku.jp/introduction/ennogyoja.htm

http://www.ubasoku.jp/introduction/ennogyoja.htm

マジシャンでんな

苔がいい感じで・・・・

階段の途中に・・・

お地蔵さんが・・・・

行者の滝・・・

修行の場みたいです。

ここから、水を落として・・・

階段を登れば、鐘堂に収蔵庫・・・・

収蔵庫、写真撮るのを忘れたわ

その収蔵庫の中は、見ごたえありました。

詳しくは・・・http://www.eonet.ne.jp/~yamashiro/yamashiro/jindouji.html

特に、愛染明王坐像は素晴らしいです。

神童寺の像は天に向かって矢を射る姿をしており、「天弓愛染」と呼ばれています。

珍しいみたいです。

いや~~、しかしほんとゆっくり鑑賞したいのに・・・・

じ~~っと横に立って、待ってられたら落ち着きません。

せめて、像の説明してくれるとか・・・

鍵を開けたら、しばらくどこかへ行ってくれるとか・・・・

参拝客が少ないから、仕方ないかな^^

こんだけたくさん重要文化財があるのに、交通の便が悪いし・・・

車停めれないし・・・・

でも、ほんといいところでした。

また、ゆっくり行きたいですね。

場所は

では、

本日も、笑顔と気合で乗り切りまっしょい!

去年の同日の日記

http://blog.goo.ne.jp/takomusume97/d/20081009

おはようございます!

今日は、何の日??

- 二十四節気・雑節等

- 寒露

- 二十四節気の一つ 旧暦九月節気

- 雁来る

- 七十二候の一つ(49候)。

- 国立公園制定記念日

- 1931年(昭和6年)のこの日、国立公園法が公布されたことにちなむ。

- 足袋の日

- 足袋のメーカーなどで構成する日本足袋工業会が、市場の拡大と業界の発展を図ろうと制定した日。10月は七五三、正月、成人式と続く着物で装う季節を前にした時期。8日の8は末広がりで縁起が良いことから10月8日とした。

- 入れ歯ケアの日

- 全国保険医団体連合会などが1992年(平成4年)に制定。「保険でよい入れ歯を運動」の一環として設けた記念日で、10月8日の108を入れ歯と読んでこの日に。

- 木の日

- 木材利用推進中央協議会と林野庁木材流通課が1977(昭和52)年に提唱。 「十」と「八」を組み合わせると「木」の字になることから。 木の良さを見直す日。

- レーザーディスクの日

- 1981年(昭和56年)のこの日、パイオニアがレーザーディスクを発売した。

- 骨と関節の日

- 1994年(平成6年)に日本整形外科学会が骨の「ホ」の字が「十」と「八」であり、体育の日を前に骨と関節の病気に気をつけるように呼びかけるために制定。

骨と関節・・・・

みなさん、大事にしてくださいね^^

いや~~、そんなことより台風です。

こちらは、夜中・・・1~4時頃まで、すごい風でしたが、

なんとか被害もなく去っていきました。

これから、進路にはまってるみなさ~~~ん・・・・

ほんとすごいですよ

気をつけてください・・・

さて、日曜日に訪れた”神童寺”

紹介をば・・・・

ここも、また風情のある山門です。

賑やかな屋根の上^^

神童寺は、古くから奈良の吉野山と密接な関係を持つ修験道の霊地です。「北吉野山神童寺縁起」によると、この寺は聖徳太子の創建と伝えられ、役行者(えんのぎょうじゃ)がこの山で修行中に二人の神童の助力を得て刻んだという蔵王権現像(ざおうごんげんぞう)を本尊とし、また多くの文化財を所蔵する古寺として知られています。室町時代建立の本堂(蔵王堂)は、国の重要文化財です。また、収蔵庫には、国の重要文化財に指定されている木造不動明王立像、木造愛染明王坐像や木造阿弥陀如来坐像など多数安置されています。

たくさんの重要文化財が・・・

全部、見せていただきました。

堪能しました^^

参拝者が少ないみたいで、本堂や収蔵庫を見せてもらうには、

ブザーを押して、拝観料を支払い、いちいち鍵を開けてもらって・・・・

見学中も、横でじ~~~っと立ってはるさかいに、ゆっくり見れませんけど。。。

本堂です。

この中に・・・・

蔵王権現像

蔵王権現像

これが、見たかったんです^^

ほんとね、実物は迫力ありますよ~~

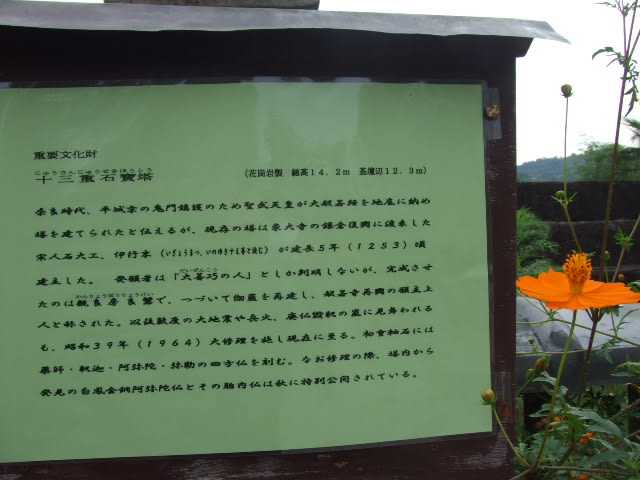

十三重石塔・・

雰囲気ありますね^^

この階段を登れば、収蔵庫

続く・・・

本日も、笑顔と気合で乗り切りまっしょい!

去年の同日の日記

http://blog.goo.ne.jp/takomusume97/d/20081008

おはようございます!

今日は、何の日??

少ない・・・

ワイシャツだけやわ

さて、昨日の続き・・・・

海住山寺です^^

文殊堂です。

寺のあっちこっちに、なすびの腰掛以外にもいろいろ・・・・

なにくそ~~、なにくそ~~

そっとでっせ・・・

ひと言でっせ・・・

ぼけませんように・・・

石でっさかいに、重いから・・・・

鎌倉時代・・・

びんずるさまです・・・

みなさん、なでるから、ピカピカ光ってまんがな^^

おみくじ、300円以上って・・・・

最後に・・・・・

このお寺さんには、国宝があります

五重塔 - 鎌倉時代(1214年)、裳階付、高さ17.10m、初重総間2.74m

建保2年(1214年)、貞慶の弟子である慈心上人覚真(藤原長房)が貞慶一周忌供養に建立したもの。屋外にある木造五重塔で国宝・重要文化財に指定されているものとしては、室生寺五重塔に次いで日本で二番目に小さい。この塔の特徴は初層内部に心柱がないことで、四天柱(仏壇周囲の4本の柱)に支えられた初層天井の上に心柱が立てられている。また裳階(もこし)をもつ五重塔は、海住山寺以外では斑鳩の法隆寺に存在するだけである。

もこし・・・??

なんですかね???

はいはい、調べます

通常、本来の屋根の下にもう一重屋根をかけるかたちで付ける。裳層とも書く。元来は風雨から構造物を保護するために付けられたものか。構造は本屋より簡素であり、建物を実際より多層に見せることで外観の優美さを際立たせる効果があるため、特に寺院建築で好んで利用された。

なるほど・・・

もこしのおかげで、五重の塔が六重に見えますね。

なんと美しい・・・・

見惚れますよ

紅葉の時期は、もっと素晴らしいんでしょうね・・

場所は

では、

今週も、笑顔と気合で乗り切りまっしょい!

去年の同日の日記

http://blog.goo.ne.jp/takomusume97/d/20081007

おはようございます!

今日は、何の日??

- 国際協力の日

- 外務省と国際協力事業団(JICA)が1987(昭和62)年に制定。1954(昭和29)年、日本が、初めて援助国としての国際協力として、途上国への技術協力のための国際組織「コロンボ・プラン」に加盟した。

- 役所改革の日

- 1969(昭和44)年、千葉県松戸市役所に「すぐやる課」ができた。当時の松本清市長の発案で設置され、「すぐやらなければならないもので、すぐやり得るものは、すぐにやります」をモットーに、役所の縦割り行政では対応できない仕事に、すぐ出動してすぐに処理をし、市民の好評を得た。この松本清さんはドラッグストア「マツモトキヨシ」の創業者でもある。

- 国際ボランティア貯金の日

- 郵政省が1990年(平成2年)に始めた国際ボランティア貯金を広くPRするために設けた日。

- 土の日

- 土に親しみ、人間性を大切にするという目的でイベントが催される。

さて、日曜日おとずれました”海住山寺”・・・

かいじゅうせんじ・・・と読むそうです。

お寺さんの紹介をば

海住山寺(かいじゅうせんじ)は、京都府木津川市加茂町にある真言宗智山派の仏教寺院。かつて恭仁京があった瓶原(みかのはら)を見下ろす三上山(海住山)中腹に位置する。 山号は補陀洛山(ふだらくさん)、本尊は十一面観音。

聖武天皇が盧舎那仏像(東大寺大仏)造立工事の無事を祈るために建てたものと伝わる。

当寺の創建事情については必ずしも明らかではないが、寺伝では天平7年(735年)、 聖武天皇の勅願により良弁(ろうべん、奈良東大寺の初代別当)を開山として藤尾山観音寺という寺号で開創したという。

その後、保延3年(1137年)に全山焼失し、承元2年(1208年)、笠置寺の貞慶(じょうけい)によって中興され、現在の山号と寺号に改められた。貞慶は解脱上人とも称する平安時代末期-鎌倉時代初期の法相宗の僧で、南都仏教と戒律の復興に努めた。海住山寺も法相宗に属し、近世まで興福寺(法相宗本山)の支配下にあったが、その後真言宗に転じている。

ほんと、山の中やさかいに、歩いて行くにはちと無理かな^^

山門です。

風情がありますね^^

四方とも、入れない・・・

しやから、鳴らせない。。。。。。

山門から本堂・・・

ええ感じでんな^^

朝早かったから、中へは入ってません。

ご本尊は、十一面観音さま・・・・

木津川市HPより・・

木津川市HPより・・

なすびです^^

もちろん座ってきました。

福となすよう・・・・・

続く

では、

今週も、笑顔と気合で乗り切りまっしょい!

去年の同日の日記

http://blog.goo.ne.jp/takomusume97/d/20081006

おはようございます!

今日は、何の日??

- 二十四節気・雑節等

- 水始めて涸る

- 七十二候の一つ(48候)。

- 中秋の名月,芋名月

- 旧暦八月十五日。この日の月を中秋の名月・芋名月などと呼び、月見をする風習がある。中国から伝わった風習で、中国では「中秋節」と呼ばれる。日本では、この日と九月十三日の両日に月見をする風習がある。

- 登山の日

- 1991年(平成3年)に日本アルパインガイド協会が制定。「と(10)ざん(3)」の語呂合わせ。

- アウトドアスポーツの日

- (10月第1土曜日)

中秋の名月ですね。

今日は、晴れて見れそう~~

どこで見ますかね^^

さて、先週の土曜日に行きました、奈良斑鳩の里”法起寺”のコスモス畑・・・・

ここも、般若寺に続いて、見ごろは先でした~~~

その前に・・・・

先週のいつか??

綺麗な夕焼けが見れました。

八尾空港です・・・・

配達中にもかかわらず、思わず止めて・・・パチリ

見とれてました^^

では、本題へ・・・・

国宝・・・三重塔

建立時期については前述のとおり706年頃の完成とみなされている。高さ24メートルで、三重塔としては日本最古である。また、特異な形式の三重塔である薬師寺東塔を除けば、日本最大の三重塔と言われている。日本の木造塔は方三間(正側面のいずれにも柱が4本並び、柱間の数が3つになるという意味)が原則だが、この塔は初層・二層の柱間が3間、三層の柱間が2間という特殊な形式になる。ほぼ同時代の法隆寺五重塔も最上部の五層の柱間を2間としており、法隆寺五重塔の初層・三層・五層の大きさが法起寺三重塔の初層・二層・三層にほぼ等しいことが指摘されている。心礎は、法隆寺五重塔や中宮寺塔跡の心礎が地中深く据えられているのに対し、法起寺では基壇の版築の途上で据えられており、これは法隆寺塔などより時代の下がることを意味する。

この塔は江戸時代の延宝年間(1673 - 1681年)の修理で大きく改造され、この時、三重の柱間も2間から3間に変更されていたが、1970年~1975年の解体修理の際、部材に残る痕跡を元に、創建当時の形に復元した。二重と三重の高欄(手すり)も解体修理時の復元である。

三重塔としては、日本最古なんですね・・・

風格ありますわ^^

では、いろんな花ちゃんとのコラボ

ひまわり~~~

まだまだ夏でんな^^

紫蘇と・・・

インゲンの花&~~

赤とうがらし&~~

稲&~~

そういえば、稲が雨上がりでキラキラしてました。

綺麗でしょ

肝心のコスモスは、イマイチ・・・・

朝早くて、お寺さんへは入れませんでした。

また、ゆっくり訪れたいと思います。

さあ、週末です。

今日あたりは、コスモスもかなり咲いてるはず・・・・

いかがですか、法起寺へ

斑鳩の里は、近くに法隆寺や中宮寺など世界遺産も満載

是非、どうぞ・・・

場所は

お仕事のみなさ~~ん・・・

本日も、笑顔と気合で乗り切りまっしょい!

去年の同日の日記

http://blog.goo.ne.jp/takomusume97/d/20081003

おはようございます!

今日は、何の日??

さて、般若寺シリーズも最終回

まだまだ見ごろは先でしたが・・・・

コスモスちゃんをば

八重のキバナちゃんがたくさん・・・

こちらは、満開でした~~

八重は、いいですね^^

好きですねん

こんなん初めてみました^^

筒状になって・・・・

こうして咲いていくんですね。

もう、ほとんど開いてます

これは、ナイスショット賞~~

満開なら、埋もれてしまうんでしょうね・・・コスモスちゃんに

この週末は、かなり咲いてると思われます^^

いかがですか、訪れては・・・

場所は

では、

本日も、笑顔と気合で乗り切りまっしょい!

去年の同日の日記

http://blog.goo.ne.jp/takomusume97/d/20081002

おはようございます!

今日は、何の日??

衣替えですね。

でも、今日は30度ほど・・・・

長袖では、暑いわ

さて、昨日は木村選手で途切れましたが・・・・

般若寺の続きでございます。

石塔で、これだけ大きいのは貴重だそうです。

東西南北4面には・・・・

見えます??

西方・・・阿弥陀如来。。。

南方・・・釈迦如来。。。

東方・・・薬師如来。。。

北方・・・弥勒如来。。。

十三重塔のそばに・・・

なるほど・・・・

コスモスが満開やと、埋もれて見逃すかも??

続く・・・・

では、

本日も、笑顔と気合で乗り切りまっしょい!

去年の同日の日記

http://blog.goo.ne.jp/takomusume97/d/20081001

おはようございます!

今日は、何の日??

さて、シルバーウイークに訪れた・・・般若寺。

別名をコスモス寺

でも、肝心のコスモスは・・・・・・

お寺さんの紹介をば

般若寺は東大寺の北側に位置し、コスモス寺として有名です。もともと飛鳥時代に高句麗僧慧灌(えかん)法師によって開かれたお寺ですが、奈良と京都を結ぶ要路にあった為、幾度の戦乱に巻き込まれ栄枯衰退を繰り返す歴史をたどります。この写真の楼門(ろうもん)は鎌倉時代にお寺を再興したときのもので国宝に指定されている代物です。なかなか美しい建造物ですね。普段は正面から入ることができませんが、秋の週末はこの楼門をくぐって入ることができます。

行った時には、まだ入れませんでした。

10月やな・・・

国宝なんですね、この楼門は

入り口は、こちらから・・・

こんなものが?

こんなとこに、実がなってる~~~

みかんを差したみたいでした・・・

だまされた^^

お砂踏みみたいに、ここで33箇所参りできますよ^^

たこちんや~~

変な顔

本堂です。

ご本尊は、文殊菩薩さま・・・

獅子座の上にどっかりとすわってはりました

つづく・・・・

では、

本日も、笑顔と気合で乗り切りまっしょい!

去年の同日の日記

http://blog.goo.ne.jp/takomusume97/d/20080929

おはようございます!

今日は、何の日??

- 二十四節気・雑節等

- 蟄虫戸を閉ざす

- 七十二候の一つ(47候)。

- プライバシーデー

- 1964(昭和39)年、三島由紀夫の小説『宴のあと』でプライバシーを侵害されたとして有田八郎元外務大臣が作者と発行元の新潮社を訴えていた裁判で、東京地裁がプライバシー侵害を認め、三島由紀夫に損害賠償を命じる判決を出した。日本でプライバシーが争点となった初めての裁判。

- パソコン記念日

- 1979(昭和54)年、日本電気(NEC)がパーソナルコンピュータPC-8000シリーズを発売し、パソコンブームの火附け役となった。

シルバーウイークも終わって、今週から、また普通に戻ります。

今週は、長いでっせ~~

さて、橘寺、続きでございます。

ゴ~~~ン・・・・

ここは、勝手に鳴らしてもいいらしく、子供さんたちが鳴らしまくってました^^

ちと、うるさいよ

本堂です。

「本堂(太子堂)」は東向きに建てられているが、普通、寺の本堂は南向きが多い。ここは南に仏頭山があるため見通しがよくないからという説があるらしいが定かではない。

現存の「本堂」は元治元年(1864年)に再建されたものといわれており、室町時代の作とされている「聖徳太子勝鬘経講讃像」が安置されている。「聖徳太子勝鬘経講讃像」は重要文化財に指定されている。

この寺には、珍しい石が・・・・

善と悪・・・・

善面

悪面・・・

わかりにくいね^^

あと、この寺は酔芙蓉がいっぱい

寺中あっちこっちに咲いてました~~

これは、終わってしぼんだやつですね。

鮮やか~~

いいですね・・・

終わったやつと、これからと。。。。

これは、完全に酔ってますね^^

この鮮やかな紫・・・・なんでっか??

では、

本日も、笑顔と気合で乗り切りまっしょい!

去年の同日の日記

http://blog.goo.ne.jp/takomusume97/d/20080928

おはようございます!

今日は、何の日??

さて、明日香村、この連休に2度訪れました^^

いいですね、あっぱし明日香は

初めて”橘寺”へ行きました。

紹介をば・・・・

橘寺(たちばなでら)は、奈良県高市郡明日香村にある天台宗の寺院。正式には「仏頭山上宮皇院菩提寺」と称し、本尊は聖徳太子・如意輪観音。橘寺という名は、垂仁天皇の命により不老不死の果物を取りに行った田道間守が持ち帰った橘の実を植えたことに由来する。

彼岸花祭りの最中・・・

この辺り一帯、夜はライトアップされます。

まずは、手洗いですね^^

黒の駒

太子の愛馬で、空を駈け達磨太師の化身といわれ

災難厄除のお守りになっている

観音堂です。

今気づいたのですが、屋根の鬼瓦・・・

ユニークな顔ですよね。

アップして撮ればよかった

満願・・・・

こちらは、経堂・・・・

続く・・・・

では、

本日も、笑顔と気合で乗り切りまっしょい!

去年の同日の日記

http://blog.goo.ne.jp/takomusume97/d/20080927