【閲覧数】1,657 (2015.11.10~2019.10.31)

楯岩城跡はテレビ塔の建設のために、主郭(本丸)まで車道を敷いている。そのため、堀切を埋め本丸東部分を取り崩している。堀切の場所は、本丸近くの道の狭まったところにある。堀切があるということは城山の最も高い位置にある大山構が見張り台的な役割があったものではないか。そうであるなら武将たちが使った大手道は本丸周辺に繋がっているはずだと考えた。

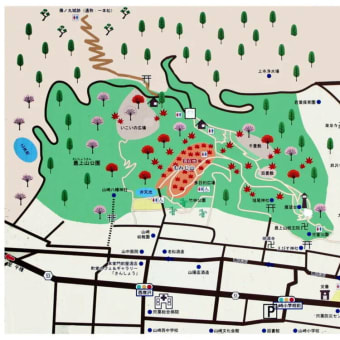

その後『太子町史』に江戸時代に書かれた見取図が紹介されているのを知った。そこには本丸・西曲輪に繋がる道が描かれて、これは是非確かめたいと思い再度太田楯岩城に急いだ。

▲太田城見取図(部分 着色)

アクセス

本丸の南曲輪へ登る道は、位置的には黒岡神社か八幡神社辺りと見当をたてた。まず黒岡神社に行き、その背後を見上げると本丸のあるテレビ塔を確認する。

▲黒岡神社(太田)

▲本丸にあるテレビ塔(望遠)

黒岡神社の左の坂道を上りきったところで、山道に入る正面に石垣がある。この石垣は古そうだ。

その上に鉄塔があり、左の小さな谷川を渡ると広い削平地が広がっている。その上方の右手に段状の石垣群を見つけることができた。

▲小さな谷川の向こうに広い段丘がある ▲右上部に送電線

▲茂みの中に住居跡らしきものが見える

この場所は広岡氏の屋敷跡と見た。

▲段丘の上部に石垣が見える

▲上部には石垣が残っている。

さらに上に登っていくと谷筋に(谷止めか)石積みもあった。さらに進むと多くの散乱した石群の中に石垣を見つけ、岩山を登りきると本丸の南曲輪先端部に至った。

山の斜面はブッシュに覆われ、木々の間のクモの巣を払いのけながらの行軍だったが、うまく本丸南曲輪の先端にたどり着くことができた。

▲石積 谷止めのものか

▲本丸南曲輪南の石垣

見取図に描かれた三本の城道の中央の道が、広岡氏の居館跡と本丸を結ぶ大手道ではないかと確信した。(ただ見取図の左の道は確かめていないが、どうも私有地(砕石場)にかかっているようにも思う。)

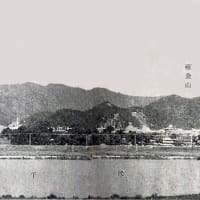

▲揖東郡揖西郡全地図(部分) 明治26年(1893)頃

堀 切 跡

▲本丸手前の道 その両脇に堀切跡が残る

▲北斜面の深く掘られた堀切跡

雑 感

一連の登城で城の概要を知ることができたのはよかった。大山構はあまり加工はされておらず、東方面の見張りを重視していたのだろう。今回南麓に広岡氏の居館跡らしきものを目の当たりにできたのは幸運だった。

もう一つ、麓に延びる道を右(東)に少し歩いたところに、偶然五輪塔(一部丸い部分)を見つけた。この周辺での戦いで亡くなった武将の墓なのだろうか。

【関連】

・楯岩城1

◆城郭一覧アドレス