1日目その1へ

2024年2月22日(木)12:19

津和野最初の目的地、津和野町日本遺産センターの前に到着しました。

事前に調べていたときに「何があるのかは分からないけど、何か展示があるようだ」ぐらいなことしか分からなかったのですが、ひとつとても重要な情報は掴んでいました。

テスト的に、なんとめちゃくちゃお得なキャンペーン(2024年3月31日まで)をやっていたのです!

「400円払うと加盟店舗の500円クーポン券など4つの特典」って、どう考えてもおかしい(褒め言葉)

ちなみに観光リフトも使うので、どう考えても400円払う以外の選択肢がありません。

石見神楽の大蛇(昭和30年代作成)

入館して受付で先ほど紹介したキャンペーンを利用したい旨を伝えます。

ちなみにまだホテルにたどり着いていないので大荷物を持っていたのですが、受付で預かっていただけるとのありがたい申し出をいただきました。

※当時、他に来場者が誰一人としていませんでした。なので混み合っている場合も含めて常にそうしていただけるとは限りません。

さて、見学ですが、受付の人がそのまま1階を軽く説明してくださいました。

すごくありがたいですね。

私「ちなみに写真撮影はもちろんNGですよね?」

受付の人「あ、大丈夫ですよ。むしろSNSとかで書き込んでもらえると助かります」

なんですと!?

やったぜえええ

※後ほどTwitterでも紹介しました。

駅前にも紹介がありましたが、津和野百景図(大正時代に入ってから完成)

このように、表には百景図、裏には現在の当地の写真がプリントされており、容易に比較できるようにしてあります。

大変よいですね。こういうの好きです。

右の大杉、こりゃデカい。左の場所には行くのですが、そのすぐ近くですし気が向いたら見てみたいですね。

受付の人いわく、道の駅とかからなら1本飛び抜けている木が見えるということですし。

ああ、これ全部写真OKなんて素晴らしい!

町歩きコースの紹介。

ちなみに現在地や駅は、マップ外(位置的にはもっと右)です。

城下町にはよくあることですが、駅を作る場所は城下町の外れになりがちですね。

3ヶ所どころではなく写真は撮りましたが、そもそもインスタをやっていないので私にはガチャポンをやる資格が無い。

江戸時代の藩領が分かる!

この辺は、浜田藩と津和野藩(と天領)だったんですね。

というか「益田藩」が存在しなかったとは知りませんでした。益田駅は浜田藩、石見空港は津和野藩なんですね。

ちなみに参勤交代は、陸路で広島県まで出ていたそうです。

てっきり益田か、または防府(山口県)まで出て船を使ったものと決めてかかっていたので意外でしたね。

一年の中で祭事の占める位置は大きいですね。

津和野百景図(複製)

絵巻物みたいな形式ですね。

ありがとう富士ゼロックス西日本!

うずめ飯

気になる郷土料理です。

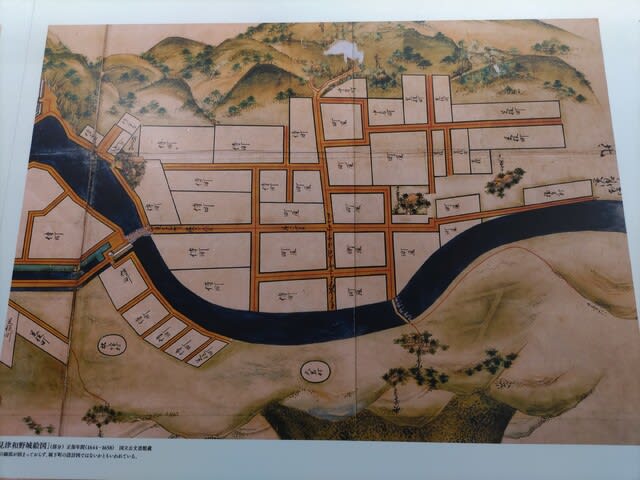

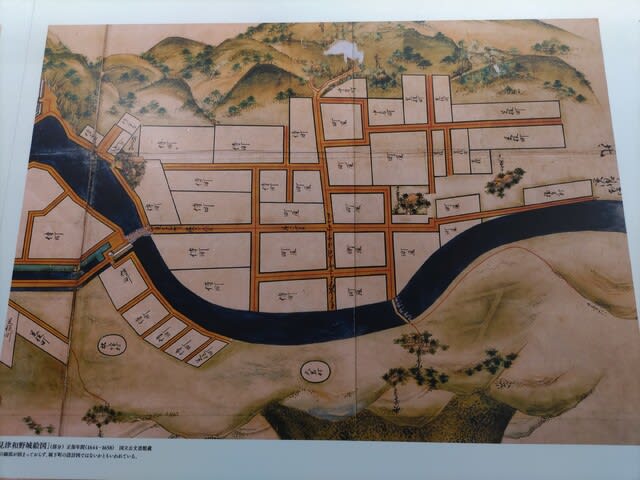

幕末期の城下町

手前の写真でいえば右側、この青い目印が今いる建物の位置です。

ちなみに駅は……その右上、見切れるかどうかという位置にある空白地帯でしょうね。

津和野城(右が南)

津和野城の主郭部分以外にも、尾根のピークを削った跡が結構しっかり残ってますね。

三重堀切(右方向の二股のうち上側で、尾根が上方向に曲がる直前のあたり)

絵図と見比べると分かりやすいかな?

さあ、では2階に行きましょう。

まったく無関係ですが「伝建」って言われると『葬送のフリーレン』のデンケンが脳裏をちらつく。。。

さっそく伝統芸能、鷺舞がお出迎えです。

結構重たい

こりゃ体力必要ですね。

衣装全体で見るとスマートで格好良さも感じるのに、頭だけピックアップすると微妙な気持ちになる。

鷺舞は、疫病を鎮めるのを目的に1542年に始まったようです。

「かつて舞方は世襲制で、後田地区の者が代々継承していましたが、現在では地域を限らず鷺舞伝承に意欲のある町民によって組織されています」

「現在は、若い後継者を確保、育成することが課題となっています」

……どこも大変ですね。

奉納舞踊という感じですね。

デンケン

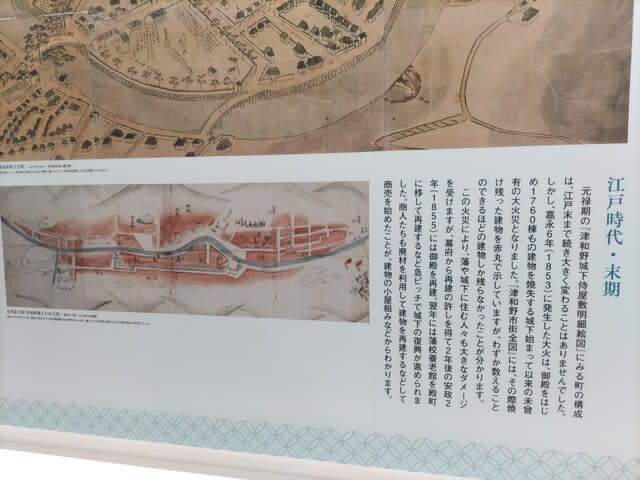

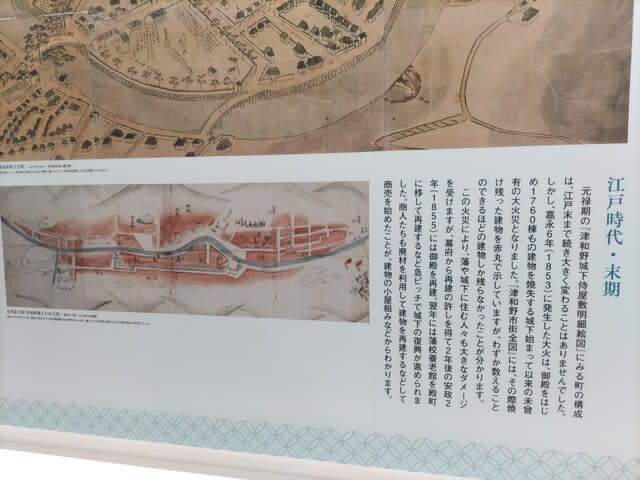

津和野城下は、駅方面は町人地(町屋)、それよりも上流側が武家地(侍町)となっており、今で言う殿町通りには2つを区別する「総門」がありました。

ちなみに総門は現在、近くの永明寺に移設されているそうです。

……残念ながら津和野は幕末(1853年)に大火に見舞われ、城下町はほぼすべての建物が焼失するという大打撃を受けています。

そのため、「伝統的建造物群保存地区」とはなっていますがあまり時代を遡れる建物がありません。

石見神楽の解説

「須佐之男命だ!」と思って撮影しましたが……よく見ると左の面、「手力男命(たぢからおのみこと)」とのことですが。

映画『ドラえもん のび太と日本誕生』で「たぢから」という現地キャラが出てきます。

てっきり「男」という字を分解して「たぢから」って名前にしたんだろうと思っていたのですが……まさか神様由来の可能性もあるのかな?

……ああ、ここの面や衣装、道具類は1990年に活動休止になった団体のものなんですね。

津和野踊

まさかの戦国時代の計略由来でした。

衣装の下に鎧や武器を仕込んでおいて城下に赴き、敵方が見物に来て油断したところを。。。

流鏑馬神事

ここの最大の特徴は、流鏑馬で使う馬場です。

鎌倉時代の形式で作られた馬場としては現存唯一だそうです。

鎌倉の鶴岡八幡宮もそうだったのですが、道路工事で壊してしまったとかで。

津和野は観光用にSLの運行がありまして、少しだけその紹介展示もありました。

ということで30分程度の滞在となりました。

もうちょっと展示をじっくり見ても良かったでしょうか。今回の旅行はいつもよりも若干タイトなので、つい気がせいてしまって。

移動しなかったので普段は地図を載せないですが、良い場所だったので紹介兼ねて。

2024年2月22日(木)12:19

津和野最初の目的地、津和野町日本遺産センターの前に到着しました。

事前に調べていたときに「何があるのかは分からないけど、何か展示があるようだ」ぐらいなことしか分からなかったのですが、ひとつとても重要な情報は掴んでいました。

テスト的に、なんとめちゃくちゃお得なキャンペーン(2024年3月31日まで)をやっていたのです!

「400円払うと加盟店舗の500円クーポン券など4つの特典」って、どう考えてもおかしい(褒め言葉)

ちなみに観光リフトも使うので、どう考えても400円払う以外の選択肢がありません。

石見神楽の大蛇(昭和30年代作成)

入館して受付で先ほど紹介したキャンペーンを利用したい旨を伝えます。

ちなみにまだホテルにたどり着いていないので大荷物を持っていたのですが、受付で預かっていただけるとのありがたい申し出をいただきました。

※当時、他に来場者が誰一人としていませんでした。なので混み合っている場合も含めて常にそうしていただけるとは限りません。

さて、見学ですが、受付の人がそのまま1階を軽く説明してくださいました。

すごくありがたいですね。

私「ちなみに写真撮影はもちろんNGですよね?」

受付の人「あ、大丈夫ですよ。むしろSNSとかで書き込んでもらえると助かります」

なんですと!?

やったぜえええ

※後ほどTwitterでも紹介しました。

駅前にも紹介がありましたが、津和野百景図(大正時代に入ってから完成)

このように、表には百景図、裏には現在の当地の写真がプリントされており、容易に比較できるようにしてあります。

大変よいですね。こういうの好きです。

右の大杉、こりゃデカい。左の場所には行くのですが、そのすぐ近くですし気が向いたら見てみたいですね。

受付の人いわく、道の駅とかからなら1本飛び抜けている木が見えるということですし。

ああ、これ全部写真OKなんて素晴らしい!

町歩きコースの紹介。

ちなみに現在地や駅は、マップ外(位置的にはもっと右)です。

城下町にはよくあることですが、駅を作る場所は城下町の外れになりがちですね。

3ヶ所どころではなく写真は撮りましたが、そもそもインスタをやっていないので私にはガチャポンをやる資格が無い。

江戸時代の藩領が分かる!

この辺は、浜田藩と津和野藩(と天領)だったんですね。

というか「益田藩」が存在しなかったとは知りませんでした。益田駅は浜田藩、石見空港は津和野藩なんですね。

ちなみに参勤交代は、陸路で広島県まで出ていたそうです。

てっきり益田か、または防府(山口県)まで出て船を使ったものと決めてかかっていたので意外でしたね。

一年の中で祭事の占める位置は大きいですね。

津和野百景図(複製)

絵巻物みたいな形式ですね。

ありがとう富士ゼロックス西日本!

うずめ飯

気になる郷土料理です。

幕末期の城下町

手前の写真でいえば右側、この青い目印が今いる建物の位置です。

ちなみに駅は……その右上、見切れるかどうかという位置にある空白地帯でしょうね。

津和野城(右が南)

津和野城の主郭部分以外にも、尾根のピークを削った跡が結構しっかり残ってますね。

三重堀切(右方向の二股のうち上側で、尾根が上方向に曲がる直前のあたり)

絵図と見比べると分かりやすいかな?

さあ、では2階に行きましょう。

まったく無関係ですが「伝建」って言われると『葬送のフリーレン』のデンケンが脳裏をちらつく。。。

さっそく伝統芸能、鷺舞がお出迎えです。

結構重たい

こりゃ体力必要ですね。

衣装全体で見るとスマートで格好良さも感じるのに、頭だけピックアップすると微妙な気持ちになる。

鷺舞は、疫病を鎮めるのを目的に1542年に始まったようです。

「かつて舞方は世襲制で、後田地区の者が代々継承していましたが、現在では地域を限らず鷺舞伝承に意欲のある町民によって組織されています」

「現在は、若い後継者を確保、育成することが課題となっています」

……どこも大変ですね。

奉納舞踊という感じですね。

デンケン

津和野城下は、駅方面は町人地(町屋)、それよりも上流側が武家地(侍町)となっており、今で言う殿町通りには2つを区別する「総門」がありました。

ちなみに総門は現在、近くの永明寺に移設されているそうです。

……残念ながら津和野は幕末(1853年)に大火に見舞われ、城下町はほぼすべての建物が焼失するという大打撃を受けています。

そのため、「伝統的建造物群保存地区」とはなっていますがあまり時代を遡れる建物がありません。

石見神楽の解説

「須佐之男命だ!」と思って撮影しましたが……よく見ると左の面、「手力男命(たぢからおのみこと)」とのことですが。

映画『ドラえもん のび太と日本誕生』で「たぢから」という現地キャラが出てきます。

てっきり「男」という字を分解して「たぢから」って名前にしたんだろうと思っていたのですが……まさか神様由来の可能性もあるのかな?

……ああ、ここの面や衣装、道具類は1990年に活動休止になった団体のものなんですね。

津和野踊

まさかの戦国時代の計略由来でした。

衣装の下に鎧や武器を仕込んでおいて城下に赴き、敵方が見物に来て油断したところを。。。

流鏑馬神事

ここの最大の特徴は、流鏑馬で使う馬場です。

鎌倉時代の形式で作られた馬場としては現存唯一だそうです。

鎌倉の鶴岡八幡宮もそうだったのですが、道路工事で壊してしまったとかで。

津和野は観光用にSLの運行がありまして、少しだけその紹介展示もありました。

ということで30分程度の滞在となりました。

もうちょっと展示をじっくり見ても良かったでしょうか。今回の旅行はいつもよりも若干タイトなので、つい気がせいてしまって。

移動しなかったので普段は地図を載せないですが、良い場所だったので紹介兼ねて。