本日、古文書サークルの例会。

そして発表者はなんと私。

前回の鈴木先生からの続き、金井国之助日記巻8より安政5年8月中旬から10月上旬までの読解を行った。

内容を深く知ろうと思うほど、歴史は底無しに広がってゆく…。が、時間はかかるが達成感がまた心地イイのである。

9月・10月(現代の10・11月)ともなると、町奉行の国之助さん古手売から火事頭巾を購入して、紋を縫い直し鉢を塗り直し火の廻りに精を出す。

日も落ちるのが早くなり、めっきり寒くなった幕末鶴岡の町中の景色を想像していた。

いやぁ、なんとも奥が深い。

そして次回発表に向けての方向性が定まったことは何よりです。ありがとうございました。

そして発表者はなんと私。

前回の鈴木先生からの続き、金井国之助日記巻8より安政5年8月中旬から10月上旬までの読解を行った。

内容を深く知ろうと思うほど、歴史は底無しに広がってゆく…。が、時間はかかるが達成感がまた心地イイのである。

9月・10月(現代の10・11月)ともなると、町奉行の国之助さん古手売から火事頭巾を購入して、紋を縫い直し鉢を塗り直し火の廻りに精を出す。

日も落ちるのが早くなり、めっきり寒くなった幕末鶴岡の町中の景色を想像していた。

いやぁ、なんとも奥が深い。

そして次回発表に向けての方向性が定まったことは何よりです。ありがとうございました。

2週間後に控えた古文書サークルでの私の発表…。

予め島Dさんに見ていただこうと伺った。

一通りご指導をいただいた後、

「ちょっと案内したいところがある」ということで、車で随行した。

本楯地区にある新田目城(留守氏)、生石地区の朝日山城(池田氏)、平田砂越地区の砂越城(砂越氏)と案内・解説をしていただいた。

冒頭の写真は、朝日山城当主池田氏3代に渡る墓。

いままで何気に通り過ぎていた田圃の中にある墓、う〜む知れば知る程、深いのである。面白い。

御土産もいただき、感謝です。

古文書サークルの例会。

壺の石碑

奥州の壺といふ所尓(に)有石碑ハ昔神龜元年の頃 此所尓(に)多

賀城と天(て)在ける也 志(し)可(か)留(る)尓(に)此城地より諸国への道法を定ら

連(れ) 城の四方尓(に)建於(お)可(か)連(れ)し所 …… ……

今回は渡B先生による『東国旅行談』の中から、「壺の石碑」(現宮城県多賀城市)と「象潟」(現秋田県にかほ市)の2編の読解でした。

しかし私は多賀城について全くの無知…、最初から何の話をしているのやら…、理解しようと集中はするのだが…、はぁぁ。

古文書を読み、石碑の真贋の歴史や「壺」について多賀城市史等の資料から解説。そして話題は酒田の城輪柵(きのわのき)まで広がった。

「象潟」は、芭蕉直筆「奥の細道」(元禄15(1702)年)資料も読み混じえながら、

羽州第一の名所尓(に)し天(て)絶妙風景の地也 上古此所尓(に)暫く神宮

皇后御座まし満(ま)したる旧地尓(に)し天(て) …… …… (東国旅行談)

象潟はうらむかことしさひしさに

かなしひをくはへて地勢魂をなや

ますに似たり (奥の細道)

美しかった風景を浮かばせてくれた。

いやぁ、歴史は面白い!!

◯羽州由利郡象潟皇宮山蚶満寺八十八潟九十九嶌在境内の図

(大泉叢誌より)

『東国旅行談』について

『東国旅行談』は江戸時代に発刊された旅行記で、五巻からなり、天明九年(1789 年)正月に刊行された。著者は寿鶴斎と思われるが、『東国旅行談』中では「撰者」とされている。寿鶴斎は友人と連れ立って、日光、松島、象潟等を訪れ、そこで見聞きした諸国の話や奇談を書き留めた。これを版元の依頼でまとめたものが『東国旅行談』である。出版は天明九年である。 序文の年月は天明七年の春なので脱稿はこのときと考えられている(『日本名所風俗図会 1 奥州・北陸の 巻』解題より)。内容の中心は奇談や伝説が中心で、例えば巻之一の「巫女石」では女人禁制の男体山に登った巫女と牛が石になった話が、巻之三の「月山 の刀」では「月山」と銘された刀が石をまっぷたつにできたこと、同じく巻之三の「象潟」では隆起前の古象潟湖の島々で人々が酒宴に興じる様子が書かれている。(出典:『東国旅行談』巻之五に見える恐山の「火」の記録 秋田大学教育文化学部 林 信太郎より抜粋)

ワッパ騒動義民顕彰会のH野さんから電話があり、『顕彰会誌 第4号』を準備してあるから自宅に来て欲しい旨の連絡を受け、お邪魔した。

2012年11月の創刊号から今年が第4号、概ね年間一冊のペースで発刊されている。とても内容の濃い会誌となっている。

『庄内ワッパ事件』の著者、佐藤昌明氏の講演録や、ケリー論文の翻訳解読、庄内歴史探訪として『天保11年三方領知替の研究動向と課題(2)』、『庄内藩士・相良勝之助が残した史料四点』と歴史研究等々読み応えもある。

『天保11年三方領知替〜』に於いては、県史・市町村史の記述(創刊号)から、今回は新潟県史、長岡市史、川越市史)その他文献から『三方領知替』を、藩主(御家中派)側からみた「仁政と忠誠による美談」ではなく、冷静に分析し読み解いている。面白い!

そんなハイレベルな会誌誌面の一部に私の拙い感想文が載っている…、赤面の至りである、はぁ…。

本日、古文書サークルの例会。

文化九申二月廿七日之夜 荒町善太郎ゟ出火致し 類焼家

数三百五拾軒 土蔵六拾弐棟致焼失候 右大変ニ付御神事

相勤可申族も残少ニ罷成 漸本町壱町相残候斗ニ罷成候ニ付

村役人打寄 色々評議之上 神事勤方省略致し 仕法相

定申候其節 御預地御役所ゟ暫之間 梅木喜平治殿 石塚

与太夫殿 本町惣治郎宅江出張有之 … … …。

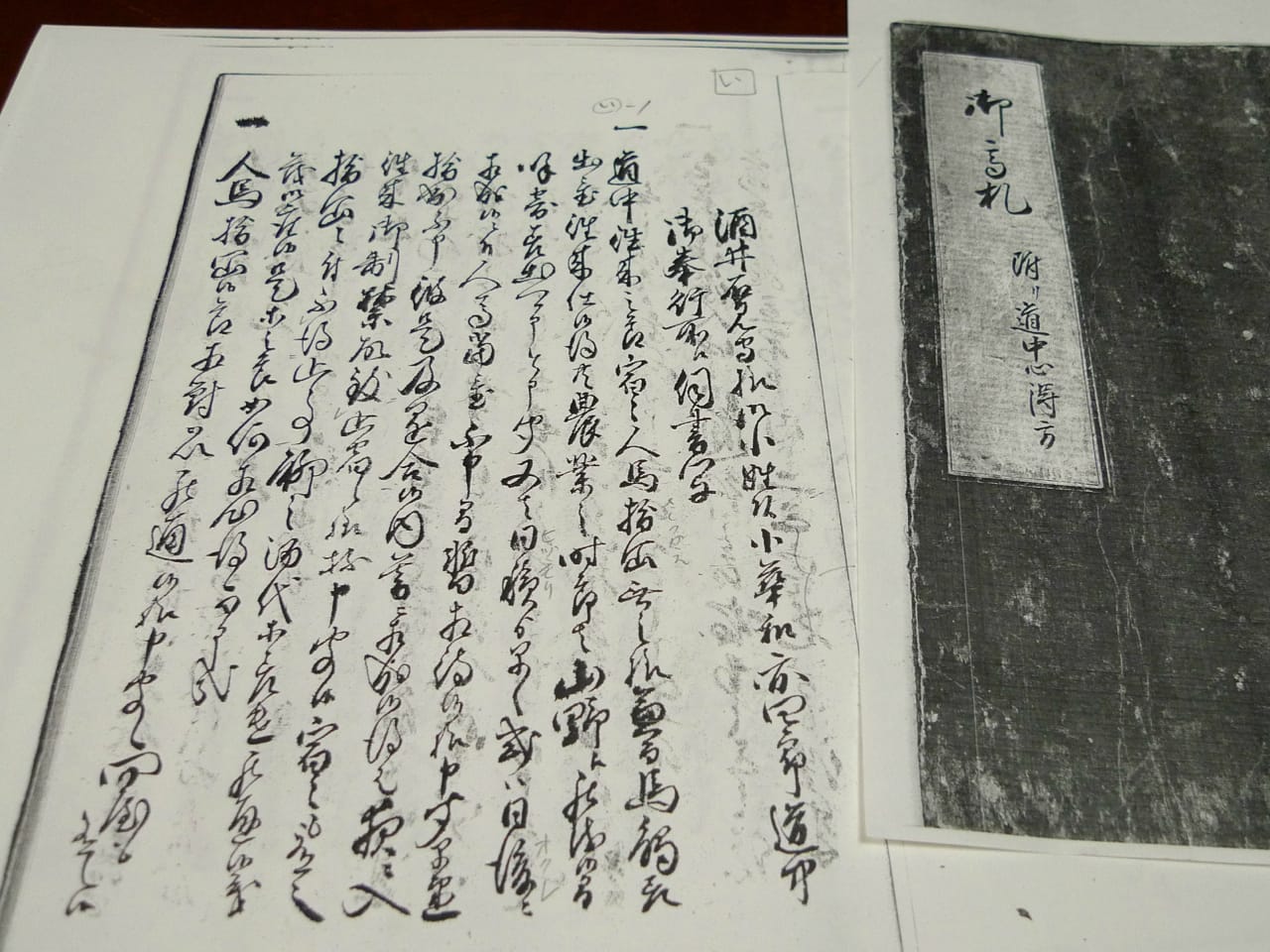

古文書サークルの例会。

酒井石見守様御小姓頭小華和亦四郎道中

御奉行所江伺書写

一、道中往来之節宿々人馬指閊(さしつかえ)無之様兼而馬触差

出置往来仕候得共農業之時節者(は)山野江罷越候間

… … …

今回は、松山藩四代藩主酒井石見守忠崇(ただたか)[宝歴元(1751)5.10〜文政7(1824)4.6]の小姓頭だった小華和亦四郎(こばなわまたしろう)[宝暦10(1760)〜寛政12(1800)8.6]が、江戸までの道中、宿駅間で荷物を運ぶ人夫や馬方との間で起こる様々な困った問題などを「如何相心得可申哉」と、奉行所の判断を仰いだ記録の読解でした。

難し〜いけど面白い!! しかい亦四郎さん、武士とはいえ道中なかなか大変だったんだねぇ。

ただ、日付が「七月廿日 寛政十三酉年也」となっているが、小姓頭から松山藩家老までへとエリート出世した亦四郎さんは、その前年の寛政12年に41歳の若さで在職中亡くなっている。冒頭「…伺書写」とあるように後年に清書されたものなんだね。

本日は古文書サークルの例会。

これまでの続きで金井国之助日記より、安政5年(1858)5月上旬から8月中旬までの解読でした。

その中で国之助さん、8月8日に高橋村(櫛引地区)より白葡萄を数十つら(房)いただいたと記している。もうこの時代には甲州ブドウが栽培されてたんだね。そして8月8日は旧暦だから、新暦だと(およそひと月プラスして)9月の上旬、まさに収穫が始まったばかりの初物ブドウの「付け届け」なんだねぇ。郡奉行に加え町奉行も兼任することになった国之助さん、大忙しだけど貰い物も多いね。

などと、先日飲んだ月山ワイン 甲州シュール・リーの味を思い浮かべていた。もちろん櫛引産甲州を使用している。

甲州ブドウの歴史は、西荒屋地区にある河内神社の境内の片すみに大きな石碑がある。これに書いてある内容がよくわかるように「産直あぐり」の隣にある西荒屋公民館に掛け軸にしてある(写真上)。

それによると、庄内藩士の水野氏が江戸から入手した甲州ブドウの苗を西荒屋の佐藤方珍氏に授けた。それを佐久間久兵衛氏が繁殖に努め、明治10年(1877)には鶴岡、酒田のみならず、北海道にも出荷されるようになった。ところが、明治18年(1885)頃に病害虫が蔓延し畑は壊滅状態となったが、山形県の浅田岩吉氏の指導や組合の設立により産地が復興したと記されている。

大正時代には当時の皇太子殿下などにお買い上げいただくほどの品質を誇るまでになり、それまでの歴史を顕彰するために、この『葡萄圃復興記念碑』が建てられた。(大正15年(1926)8月)

その後もさらなる品質向上に取り組み、平成15年(2003)には秋篠宮家に献上している。

『全国統一を進める豊臣秀吉は、天正18年(1590)に奥羽地方の検地に着手した。上杉景勝は庄内三郡の仕置を命ぜられ、配下の武将を諸城に配置した。(中略) しかし土地と耕作者の直接把握をめざす検地の強行は、地侍たちにとっては村々に持っていた権益を奪われることであったので、東北各地で一揆が勃発した。それは庄内にも波及し、一揆勢は諸城を占拠したが、上杉軍によって鎮圧された。一揆に参加した多くの地侍は追放され、来次氏(観音寺城)や留守氏(新田目城)等の国人領主は上杉家臣団に編入されてこの地を離れた。荒倉山・鷹尾山の修験勢力が滅亡したのもこの時である。』[庄内における戦国時代について 秋保 良氏:酒田民俗第六号P36]

秀吉の命令は、といえば…、

『過酷を窮めて検地にあたっては「国人ならびに百姓どもに合点行き候ように、よくよく申し聞かすべく候。自然あい届かざる覚悟のやから、これあるにおいては、(中略) 一人も残しおかず、なでぎりにもうしつくべく候」と、言うことを聞かない百姓に対しては「一郷も二郷もことごとくなでぎりにつかまつるべく候」と記して、秀吉は天正18年(1590)8月12日、奥羽両国の検地を浅野長政に命じ、朱印の押した書状を出した。これに対し農民はしばしば一揆を起こし、これを鎮圧した記録が上杉家などに伝わっている』(中世の庄内と藤島城 阿部勝彦氏:庄内のかたちP116)

それでは今春新装発刊された「新編庄内史年表」[鶴岡市史編纂会編]では…、

『1590.天正18.庚寅.1.10 大宝寺(武藤)義勝が大浦(尾浦)城から大宝寺城代の小島左近に年貢の返礼を状を出す。(古代史料上P235)』

ちょっと話は逸れるけど、とここで小島姓が出てくる…、家系かねぇ? う〜む。

『 同. 8.- 上杉景勝庄内の諸城に配下の諸将を配置し(大宝寺城:芋川越前、大浦城:島津淡路、東禅寺城:須田相模)、検地に着手』

『 同. 10.3 直江兼続が庄内仕置を終えて荒砥に到着。(古中史料上P238)』

『1591.天正19.辛卯.5.23 前年10月から藤島城に籠城していた金右馬丞が投降する。直江兼続が同城を破却。(略) 来次氏、留守氏、小国氏、高坂氏、土佐林氏などが上杉氏家臣団に編入される。(古中史料下P424)』

『 同. これより前 荒倉山や鷹尾山の修験勢力も検地一揆に加担し、上杉勢によって滅ぼされる。(筆濃余理下P253、出羽国風土略記5ノ32)』

誰が荒倉山を滅亡させたか…、

『武藤家の衰退により庄内が上杉景勝の支配下に移る中で、秀吉の命で庄内検地が行なわれたが、庄内各地で検地反対一揆が起きた。景勝の重臣直江兼続が断行し、検地反対拠点の西羽黒と呼ばれた荒倉山や酒田市生石の朝日山城などをことごとぐ滅亡させた。また、藤島城の一揆も鎮圧した。これにより庄内全域が上杉景勝の支配となり、米沢30万石直江兼続が庄内を併領した。(1597年)[庄内のかたちをふりかえる 春山 進:続々庄内のかたちP24]

と、我が家にある本だけで抜き出せば、こんな感じかなぁ?

荒倉山修験…、もっと知りたい!!

古文書サークルの例会。

今回は顧問の秋保先生による「中世庄内の変遷」の講義でした。庄内の歴史研究の第一人者である先生の講義はとても興味深く、ここ庄内地区を統治した武将たちの動きが広範囲に詳しく解説され、あっという間の2時間でした。

直江兼続から伽藍だけでなく女子・子供まで殺され悉く壊滅させられた荒倉神社について聞いてみましたが、証拠資料類は悉く焼き払われ(没収)たため不明なのだそうです。そして現在調査研究中であることも知った。興味は尽きないのである。

古文書サークルの例会。

「出羽國村山郡臂折村温泉ノ縁起」の読解でした。本日担当のK池氏曰く「初心者にも解り易いよう、かな文字が多く使われている古文書を選んだ」とのこと。いやぁしかし、なかなか難しい。真名文字より假名文字の方が元の字を知らないだけに難しいよね? そう感じた。

肘折温泉の縁起を読みながら、月山登山口だったことから宣伝も巧く、当時は大勢の修験客で賑わっていたこと。宗教上の違い(羽黒山:天台宗、湯殿山:真言宗)から、縁起の解釈が異なる面白さなど、様々な話が聞けたことはなかなか良かった。是非サークルの研修旅行で行きたいものですな。

そういえば、松尾芭蕉が奥の細道で湯殿山を参詣した後、六十里越を通らず、わざわざ月山山頂を行き帰ったのはやはり宗教上のことではなかったか?(庄内のかたち:庄内と芭蕉P71)

H野さんの勧めで『ワッパ義民顕彰会』に入会し、そして今回このご案内をいただいた。

さてさてワクワクするような興味はあっても、深くは識らないまったくの初心者である。勢いだけで参加を決めた。ふむ。

爽やかな天候に恵まれた、午前9時から午後3時までの半日の間、諸先生方には大変お世話になりました。

「高坂村へ下田沢村からって、遠いですよね? 徒歩では一日ががりでしょう?」「早いんですねぇ、当時の農民の情報伝達方法って?」「肝煎って農民ですよね、同じ村だから親戚筋もいただろうに…」「平野部の農民と山間部の農民はどっちが生活が大変だったんだろう?」などと無知で子供のような質問をするこんな私にも先生方は詳しく解説してくれた。心より感謝。

改めて当時の農民の(土埃が舞い上がるような)熱気を想像し、僅かながら知識が深まった研修でした。ありがとうございます。はいっ!! もっと勉強します。

そして研修が終わり解散式後に『ワッパ騒動義民顕彰会誌』に載せるから、400字程度で今日の感想を書けと仰せつかってしまった。はぁぁ、こんな私の(晩酌)文章でイイんだろうか? まずいだろうなぁ。

◯下山添村 八幡神社

明治7.8.1:八幡神社にて浦西利久、大友宗兵衛が「石代会社の規則」を読む。

◯片貝村 鈴木弥右衛門跡地附近

明治7.1.下旬:鈴木弥右衛門は明治6年分の貢米の石代金納を願いでる。

同7.3.2:酒田県聴訟課が「金納は許可できない」と述べる。

同7.3.21:酒田県が弥右衛門の家(母屋)を取り壊す。

◯本郷村 河内神社

明治7.8.上旬:(河内神社に)田沢組中のものが打ち寄せ評議。

同7.8.21:農民およそ400人が他家に押しかけ帳簿の公開を迫る。

同7.9.4:本郷組の重立(おもだち)の者が集まり肝煎一同を呼び出し追求。

同7.9.6:本郷組農民470~80人が、地券入費取立米・畑石代米(=畑石売上代金:畑の貢租金納の分を正米で取り立てた分)・浮役(雑税)の返還を要求。

◯上田沢村 本覚院

明治7.8.上旬:(本覚院に)田沢組中のものが打ち寄せ評議。

◯下田沢村 寂光院

明治7.6.25頃:高坂村の重助ほか3名が下田沢村に。

同7.9.7:田沢組中が(寂光院に)打寄せ、肝煎に迫る。

同7.7.17:高坂村の重助ほか一人が松沢村佐左衛門に止宿し、村々より二人ずつ呼び集め協議。松沢村指導者は佐左衛門・助右衛門。

◯田麦荘ななかまど亭

◯石臼挽き手打ち げそ天そば

◯田麦俣村 集落散策

◯番所跡

渋谷多七(田麦俣村、29才):本多允釐ら指導者の放免嘆願のため10月6日居村を出発し着京のうえ、10月18日に第五大区警視出張所に出訴したところ取り調べをのうえ、12月25日渋谷多七ら24名が酒田県に引き渡された。

◯大網村 番所跡

明治8.4.7 大網村 渡部次郎左衛門、下名川村 渡部弥次兵衛ら4人が「田川農民総代」として上京し、警視庁に嘆願するが受理されず。

同7.5.? 森藤右衛門と渡部次郎左衛門ら3名が原告となり裁判に。

◯旧大日坊境内跡地

大日坊は明治8年(1875)火事で焼失。42間x12間もある本堂をはじめ庫裏、大日堂ほか多くの伽藍が広大な敷地に配置されていたという。

◯皇壇ノ杉

高さ約27m、根周り約8m、枝の長さ東西・南北とも約22m。皇壇とは景行天皇(けいこうてんのう)の御子、御諸別(みもろわけ)皇子がこの地で亡くなり、そのお墓に植えられたという伝説によるもの。樹齢1800年といわれる。

◯黒川橋(別名:酒呑み橋)・黒川の渡し

明治7.9.11:酒田県はついに騒動の指導者500人余を一斉に逮捕。本郷組の中では13~4人。

同7.9.12:下山添八幡神社に数百人を動員(金井質直帰県の陽動作戦)。

同7.9.16:黒川の渡し場付近に黒川組1500人がほら貝、鯨波。

(以上、鈴木良春氏作成資料、他より抜粋)

同年(慶應四年)同月(二月)八日 出羽國村山郡公領地七萬四千石餘ノ収納を委任せらる

出羽國村山郡高七萬四千石餘

右ハ御府内御取締数年相勤莫大之巷用相嵩ミ且亥年巳来大砲組附属被仰付住居向寺迄取建候付御手当トシテ右地所之儀収納仰任セ被成候以上

是日 慶喜追討の官軍を援く可き旨の朝命を蒙る

酒井左衛門尉

就徳川慶喜叛逆為追討近日官軍自東海東北北陸三道可令進進之旨被仰出候間 … … … …

(酒井家世紀四より:鶴岡市郷土資料館蔵)

今月の例会は、慶応4年(1868年[明治元年])2月8日に荘内藩が徳川慶喜から江戸市中取締りと大砲組附属の手当(褒美)として、出羽国村山郡寒河江・柴橋74,000石の収納を委任された時に書かれた、心得条々書がテキストでした。

古文書のくずし字を解読して読むのも面白いのだが話題はもっと深く、徳川慶喜から手当として委任された領地が有効かどうか…ということ。同じ日(2/8)に慶喜追討の朝命が出されたし、2/12には慶喜が上野寛永寺に謹慎している。事実上江戸幕府が機能していない状況下で仰せつかったこの手当はどうなのよ?的に盛り上がった。はたして後々、荘内藩が年貢として取り立てようとした時に異議が出され問題となった後日談や、また、領地を貰ったのではなく、幕府への74,000石余の年貢の収納を委任されただけなのだからメリットはどんだけあったのか?などの話がワクワクもので面白かったですねぇ。