◯殉難の碑 (戸沢村)

◯殉難之碑 (碑文)

戸沢村立古口小学校柏沢分校教諭、伊藤 弘・小関正芳両名の霊ここに眠る。

両教諭は昭和45年4月24日、運動会練習のため児童8名を白糸分校に引率しての帰途、渡し船転覆す。投げ出された子らに手をつながせ、円陣を組ませるなど適切な指示を与え、全員救助されるを見届け、自らは力尽き、増水した春の最上川に没し去った。

ここに前途有為の青年教師の殉職をいたみ、その遺徳顕彰と慰霊のため、そして悲劇を繰り返さない誓いをこめて、この碑を建立する。

昭和46年4月28日

◯湯殿山大日坊大蔵出張所

◯湯殿山大日坊大蔵出張所(松高山大蔵院)

作の巻の山裾にある大日坊大蔵出張所は、大日如来をご本尊とする朝日村大網にある大日坊(真言宗・豊山派)の出張所として明治期から現在に至る。

それ以前は、一説に宝暦年間の頃(1751〜1763)には、直接大網より僧が出張し教義を解き、三山信仰の中心であった湯殿山参詣の先達を務めていたといわれる。最上川の対岸にある夏山塚の近くに、湯殿山山籠行者、峯元海上人供養塔、文政10年(1827)12月20日、天保14年(1843)建立と読める石塔があるが、それらに関わると思われるが資料が少なく詳細は不明である。

明治に至ると宿坊も建立されて自ら即身仏となり、病や凶作に打ちひしがれる民衆を救わんとした初代弘信海上人、二代大谷(寺嶋)白龍、三代大谷隆海、四代大谷勝之助と続き、最上地方総祈願所となり、信徒数2,500人を数えた。大蔵出張所の繁栄振りは所蔵する大絵馬「湯殿山登拝図」(菊川渕斉筆)には、作の巻を出発し、最上川を舟に乗って湯殿山へ参詣にでる大勢の道者達の様子が描かれている事などからも伺える。また、年間の多くの信仰行事の中でも12月7日〜8日は、湯殿山大権現の年越しということで、近郊近在から多くの人達が当出張所に集まり、大きな蝋燭が灯され太鼓を打ち鳴らし行われる「さんげさんげ」等も永く行われていた。また、境内から松山の山頂にかけ三十三観音が配置され、寺の脇側には東洋大学の創始者で哲学者の井上円了の書による「最上三十三観音」の碑と「弘信海上人」の大きな碑が建立されている。

南無帰命頂礼湯殿山大権現慚愧

懺悔六根罪障滅除煩悩滅除業障

大蔵村教育委員会

◯清水城跡

◯山形県指定史跡「清水城跡」

文明8年(1476)山形城主最上氏二代直家は、北進策と最上川舟運の統制の一環として六男兼義(成沢城主)の子満久を清水に配した。満久は、清水氏を名乗り、はじめ白須賀に居館を構えたが、二年後文明10年(1478)当地に築城した。以後清水氏代々の居城となった。

清水城は、最上川左岸に突き出た段丘とその周りの深い谷とからなる自然の要害にあたり、地の利を生かした本丸東西三十六間・南北四十六間、二の丸東西五十二間、南北四十三間の連郭式であった。当城は、仙北の小野寺氏と庄内の武藤氏に対抗する最上氏の拠点の役割を果たした。

清水氏が当地に城を構えたのは、戦略上の拠点としてばかりでなく、この地で最上川の舟運を統制し、内陸地方の経済を掌中に収めようとしたことにあったともされる。戦国期には城下に町場も形成され、商業活動も盛んに行われていたと思われる。

清水氏六代義氏には嫡男がなく、最上義光の三男義親(大蔵大輔)が七代目を継いだ。しかし、かつて徳川家康の近習で宗家を継いだ異母兄家親に代って幼少期に豊臣秀頼に仕えていた義親を山形城主に擁立しようという動きもあり、慶長19年(1614)家親派軍勢の急襲により落城、義親は稲沢で自刃した。一般には、義親が大坂方に通じたことがその理由と伝えられるが、つまびらかでない。

清水城は、元和8年(1622)の最上氏改易に伴って破却されたが、本丸、二の丸、内堀、外堀、土塁跡、曲輪などが残っており、平成23年12月27日山形県指定史跡に指定された。

平成24年10月 大蔵村教育委員会

◯興源院 (清水氏菩提寺)

◯清水城の由来

清和源氏源義家の末裔、出羽按察使[あぜち]将軍斯波修理大夫兼頼公の孫、成沢城主兼義の子、満久公、文明8年(1476)大蔵村の地に入部し、文明10年(1478)この地に城を築き、清水城という。

以来七代138年にわたり、北は新庄市萩野、東は舟形町長沢、西は鮭川村曲川、羽根沢に至る最上郡の大半の地に、知行35,600石を領し、領内に11ヶ所の館を築き治民施政に当った。

初代 満久[みつひさ](孫次郎)

二代 義久[よしひさ](隼人助[はやとのすけ])

三代 義標[よしすえ](孫市郎)

四代 義令[よしもり](式部)

五代 義高[よしたか](孫次郎)

六代 義氏[よしうじ](孫三郎)

七代 義親[よしちか](大蔵大輔[おおくらのたいふ])

最上義光の三子、養子となり清水家を継ぐ、33歳にて自害。

義親の嫡男義継、慶長19年11月11日、13歳にて切腹。

七代義親公は、豊臣秀頼公の近習として仕えたことにより、豊臣家に心を寄せるものとして慶長19年(1614)10月13日、兄の最上家親に攻められ清水城は滅亡したのである。

平成26年7月設置 大蔵村教育委員会

◯元館と白須賀遺跡

文明8年(1476)に山形城主最上家の一族、鳴沢城主兼義の子、孫次郎満久がこの地に入部し、最上氏の北の拠点とした。以後、慶長19年(1614)までの138年間にわたって、最上地方南部で武威をふるった。入部二年後の文明10年(1478)に急流最上川沿岸で風光明媚で要害険阻である比良台をえらんで築城した。そこで初めて入部したこの地を「元館」又は「古館」という。いまでも八幡神社の裏には、土塁と空堀が現存している。

またこの地は、南から北に舌状に突き出ている少段丘で、低平地との比高20m、幅(東西)30m、長さ(南北)500m程の一帯に、今から4,000年から5,000年前の縄文中期の特色を持つ白須賀遺跡がある。昭和29年、山形大学教育学部柏倉教授や鶴岡市致道博物館によって調査が行われた。この折、石槍・石鏃[せきそく=やじり]・石錐[せきすい=きり]など大量の石器とともに、大型の浅鉢形土器・深鉢形土器、中期には珍しい注口土器などが多数発見された。この他、土偶(部品)や人間の右足を

粘土片に押しつけた「足型土製品」ともいうべき遺物が出土している。

平成28年11月 大蔵村教育委員会

◯阿吽院 [あういん]

◯阿吽院(片見家)と地蔵尊

烏川の阿吽院は中世以来、代々羽黒山、湯殿山の肘折口の別当を務めた家である。同家に伝来する文書に、先祖は大分県の片見源右ェ門という修験者で、諸国巡礼の折、当地に至り道に迷い、今の銅山川に紵麻[からそ=あさ]の流れ来るを見て(烏川の地名由来)、川上に人家有りやと川をさかのぼり、今の肘折で地蔵様に会い温泉を発見、さらに地蔵様の頼みから、肘折に居を構え、三山信仰の行者のため峻嶮を切り開き湯殿山への登拝道を開いたのは明徳元年(1390)の事とある。

その後、源右ェ門の子孫は肘折で別当を務めていたが、肘折は山奥のため肘折を通る行者も少なく、そのため七代目の頃烏川に移住し、その時地蔵様の社殿も建立されたという。

それ以後、村山、仙台方面からの舟で下り来る多くの出羽三山への参詣者を、烏川から肘折口に誘導するようになった。

小屋家(清水)の史料に、宝永6年(1709)6月中の二週間で当地から12,000人の行者が通った、とある。

その頃の御山は女人禁制であり、一般庶民は男子も15歳になると「初山がけ」と称し御山に登るのが常であった。その時は、行屋に籠り精進潔斎をし、白装束に身をまとい、触頭[ふれがしら]から通行手形を受けるなど厳しい作法・掟があった。

最上川を下る行者達は、阿吽院の近くの船着場で舟を降りると、今も残る「おみ坂」を登り、途中の「おすず」で口をすすぎ、阿吽院でお祓いを受け、さらに地蔵様に礼拝し、阿吽院配下の松の坊、竹の坊、梅の坊の先達で、肘折を経て十里二十三丁(約41km)を御山に登った。

阿吽院には、慶長17年(1612)の清水氏からの月山灯明料として二千刈の寄進状を始め多くの三山関係の史料を所蔵するが、それらには、阿吽院は一方に宿坊をかね、他方では肘折口の「改役[あらためやく]」、新庄領内の多くの未派修験を取り締まる「触頭[ふれがしら]」を任じられているなど、かなり宗教的な権威を有していたことが窺える。

◯烏川渡船場跡を眺める

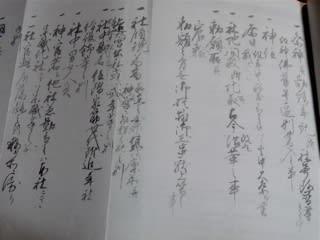

森家(清水)が所蔵する、延享4年(1747)の「境内改書上帳」に阿吽院について、次のように記している。

出羽国羽黒山末流

同国最上郡新庄

戸沢上総介領内赤松村枝郷烏川村

湯殿山地蔵寺

阿吽院

一、知行拾石従地頭拝領

一、居屋敷壱反弐畝拾四歩

分米壱石弐斗四升六合七勺

一、地蔵堂境内 竪百三拾間

横七拾弐間

内 薬師堂有り

一、地蔵堂 上者峯切

下者川切

南山村枝郷肘折村二有

横三百間

右何茂領主之地御物成者御用捨

祈願

一 旦那家数弐拾弐間

右の通吟味仕書上候通少茂相違

無御座候為其如件

延享四卯年

湯殿山地蔵寺別当

阿吽院

羽黒山御別当

御役所

とあり、阿吽院はこの時代に知行10石を拝領、また地蔵尊境内にすでに薬師堂が有ったこと、また肘折の地蔵倉も管理下にあることがわかる。

◯舟着場から阿吽院に向かう坂道

地蔵尊の社殿は、過去に何回か再建されたと思われるが、現在の社殿には、竜や唐獅子などの彫刻が施され、堂内の御神体は、45cmの木像で、両脇の二体が少し低く、その他に不動明王も一緒に祀られている。

毎年8月16日が祭日で、地蔵様は、片見家の守り神であるばかりでなく、現在は烏川集落の氏神として崇拝され、昔から烏川で生まれ育った人は、地蔵様のお陰で川での災難にあわないという。それで戦後まで烏川の男の子どもは散髪の時、髪の一部を残す風習があった。それは川で溺れた時、地蔵様が現れ髪をつまみ救ってくれるという。

また新庄地廻り二十四ヶ所地蔵巡礼の七番札所として多くの参詣者が訪れる。

御詠歌

さすさおも われとはさして からす川

のりのみふねは きしにこそつけ

平成14年4月 大蔵村教育委員会

◯豊牧の棚田

◯ふるさと味来館と板蕎麦

◯地蔵倉への登坂道から

◯地蔵倉

地蔵倉(じぞうくら)は、山形県最上郡大蔵村肘折温泉近郊にある仏教遺跡・説話伝承地。凝灰岩の断崖の岩陰に地蔵菩薩の石像が安置されている。

肘折温泉は、大同2年(807年)に、豊後国の出身の行者・源翁によって発見されたとされる。

伝承によれば、出羽三山への道を探していた源翁は、迷い込んだ肘折の山中で地蔵倉に住む、地蔵の化身である老僧(一説には小僧)に遭遇した。地蔵は、「岩山から落ちて肘が折れても、ここの湯に浸かるとたちどころに直る」と肘折温泉の存在を源翁に教えるとともに、「湯殿山参拝の後、この地に留まってこの地を守るように」と言って、湯殿山へ至る道へと導いたのだという。

源翁は、この地にとどまって地蔵倉に住みついたとされ、これが肘折温泉の興りとされる。

◯肘折源泉公園

◯肘折温泉 源泉景観(碑文)

山形県は日本独特の宗教・修験道の拠点であった。その中心は出羽三山で、原型は葉山・月山・羽黒山であり、その総奥の院が「湯殿」であった。

肘折温泉の源泉は、出羽三山の一山で薬師如来を祠る葉山を源とする稜川鳥川が合流する河畔に湧き出ている。この源泉には、「葉山の薬師如来が賜った神湯で大地の恵みを蔵する地蔵菩薩により地蔵盛山を経て導かれた」 との伝説がある。

源泉景観の中核は、出羽三山の湯殿の巨岩を原型とし、下部を両手合掌の十本の指で支える形とした。その廻りは、縄文時代の信仰遺跡であった環状 列石を配した。湯殿と環状列石とは密教世界の陰と陽を表現し、豊饒を願うものである。

更に外周には八本の丸太柱を建て巡らし、空間の広がりと共に、湯殿空間の凝縮を図った。この柱は、日本人が原始より考えていた天上界と地上界を担ぎ結ぶ橋であり、魂の永遠の回櫓を願うものである。

飲泉所の球体は地球を表し、裂目より温泉が湧出し、背景には宇宙を表現する曲面をもつ石塊を配した。

源泉景観は、先人が天与の神湯に寄せた篤い信仰心を形にすることを基本 とした。これを鑑賞・礼拝される現世の方々に、温泉が生理的に人間の生命を癒してくれることへの感謝と、失われつつある日本人の豊かな精神世界への誘いを願って創られたものである。

大蔵村

◯亀屋旅館

◯開湯千二百年余 悠久の霊湯

昔ながらの湯地場を今に残し、きず湯、あったまり湯を湛えて、ゆっくりと、のんびりとした、ひと時を豊かな自然の中で滞在されてみませんか

貴方の心と体を癒す2種類の源泉、他にはない良質の源泉が自慢の宿です。

◯泉質・効能

ナトリウム塩化物・炭酸水素塩

きず湯(骨折・胃腸病・打撲)、あったまり湯(リューマチ・神経痛・腰痛)

◯右 アケビの若芽

◯料理

山菜中心の地元ならではの湯治食、季節ごとの山菜料理をご満喫ください。

亀屋旅館リーフレットより