書付を以御願申上候御事

一、大山領大山村六明新田 高百三拾九石七斗四升

四合三夕(勺) 田地用水取申候 長拾六間 横弐尺 高

壱尺壱寸之掛樋壱ケ所 拾九年以前亥年御入

用を以御掛替被レ下候 其後段々百姓入用を以

破損繕仕候得共 最早朽損用立不レ申候間 来

未之春掛替申度 奉レ存候 先年之通御入用を以

御普請被レ為2仰付1 被レ下度奉レ願候 以上

正徳四年午八月

大山領大山村

名主 善右衛門

同 市郎左衛門

組頭 治郎左衛門

同 助右衛門

百姓 八郎兵衛

治郎兵衛

右馬之助

圖書

治郎右衛門

御代官様

六明新田御普請所 掛樋御入用金之儀 先年者

右願書之通 大山村野興屋村播磨京田村 右三ヶ村役人

連判を以御願申上 御入用金被2下置1候様ニ相見江候得共

今度 時節見合 御入用金御願申上候節者 大山村役人計

之連判を以御願可2申上1事ニ可レ致候 野興屋村播磨京田村

連判を以御願申上候而者 及2後年1掛樋之水掛引指障

可レ申事必定之事ニ御座候 已然よ里(り)右野興屋村漆嶋村江

呉遣し候草野之儀者 六明新田地内よ里(り)為2刈取1置候処

此度 草刈論再發(発)ニ付候而茂 野興屋村者元来六明新田之

水元ニ而是迄水呉来候事故 草茂苅来候様与米出村

江申掛 権柄ニ米出村地内江踏込勝手次第ニ苅取 不埒至極

之事ニ付出入ニ被レ成不相2済1候ニ付兼子惣弥善阿弥村名主新左衛門

播磨京田村名主友太郎 右三人江内済取扱被2仰付1 文化十酉

年ゟ午年迄十ヶ年季ニ相定 元通之場所ゟ草為2刈取1

候事ニ内済ニ而相片付候 草苅所六明新田地内也 内済取

扱年季書付絵図面ニ委(悉)く相記有レ之候

文化十酉年

御郡中分間百間一分縮繪圖 文久元年より一部撮影

この郷政録(古文書)の落水掛樋利用、草苅地争論については、『大山町史』および『青龍寺川史』に詳しく載っている。

以下、『大山町史』より抜粋する。

大山の枝村米出村の六明新田は青龍寺川懸りの野興屋村、漆嶋村の捨水を懸樋をもって大山川に渡し、それを以って開拓した処であった。(中略)米出村の用水が野興屋村漆島村音落水であったことから両村が六明新田の草を苅っていたが、宝暦8年争論が起こり角田二口村名主東蔵が仲裁に入り、入作者播磨村和右衛門らの反対を抑えて両村が三分の一を苅ることで妥協した。しかるに寛政8年(1796)論田村の百姓が入会であると称して大勢で同地に苅り込んだことから争論となり、10ヶ年間争ったが解決出来ず、文化2年野興屋村、漆島村より大山村名主善右衛門に訴え出た。その結果両村は六明新田地内の三分の一の草苅の権利を有すること、論田村は大山村字古畑の内、米出新田村悪水落堰、地主悪水落堰より南の方を苅り取り、それより北には苅り込まざることを申し渡した。

しかるに野興屋村の連中が、この約を守らず深く苅り込んだので再び紛争が起こり、文化9年(1812)米出村百姓より訴え出た。米出村の申し分によれば野興屋村の進出による草不足を補うために下川村、馬町村地内に苅り込んでいたが、近年両村の禁止に遭い、草不足が深刻となった。野興屋村の連中は草苅りを拒否すれば断水すると脅迫する、何とか米出村の立ち行くよう解決され度いという訴えであった。また文化10年(1813)2月には、米出村は野興屋村が無断で漆島村から大山村分古畑地域に橋をかけ草苅りに利用していることを不可とし、その取り扱いを訴え出た。この問題の結果は不明であるが、草苅りについては文化10年8月取扱人、惣代名主、関係村三役人の立ち合いで現地を調査し、三分の一の境界を明らかにし10ヶ年季で貸し与えることとし絵図をとりかわした。

草苅り論争がこのように真剣に闘われた理由は、当時の農業がほとんど堆肥、厩肥の自給肥料に依存していたため、その材料である草なしには到底農作が期待できなかったからである。

さて、六明新田に対し不法な苅り込みを阻止された野興屋村では、掛樋に水を一滴も流さぬよう余水を全部大山川に流し捨てるという悪どい報復的措置に出たのである。(以下略、これ以降も面白いので是非実物をお読みください)【大山町史P205より】

一、大山領大山村六明新田 高百三拾九石七斗四升

四合三夕(勺) 田地用水取申候 長拾六間 横弐尺 高

壱尺壱寸之掛樋壱ケ所 拾九年以前亥年御入

用を以御掛替被レ下候 其後段々百姓入用を以

破損繕仕候得共 最早朽損用立不レ申候間 来

未之春掛替申度 奉レ存候 先年之通御入用を以

御普請被レ為2仰付1 被レ下度奉レ願候 以上

正徳四年午八月

大山領大山村

名主 善右衛門

同 市郎左衛門

組頭 治郎左衛門

同 助右衛門

百姓 八郎兵衛

治郎兵衛

右馬之助

圖書

治郎右衛門

御代官様

六明新田御普請所 掛樋御入用金之儀 先年者

右願書之通 大山村野興屋村播磨京田村 右三ヶ村役人

連判を以御願申上 御入用金被2下置1候様ニ相見江候得共

今度 時節見合 御入用金御願申上候節者 大山村役人計

之連判を以御願可2申上1事ニ可レ致候 野興屋村播磨京田村

連判を以御願申上候而者 及2後年1掛樋之水掛引指障

可レ申事必定之事ニ御座候 已然よ里(り)右野興屋村漆嶋村江

呉遣し候草野之儀者 六明新田地内よ里(り)為2刈取1置候処

此度 草刈論再發(発)ニ付候而茂 野興屋村者元来六明新田之

水元ニ而是迄水呉来候事故 草茂苅来候様与米出村

江申掛 権柄ニ米出村地内江踏込勝手次第ニ苅取 不埒至極

之事ニ付出入ニ被レ成不相2済1候ニ付兼子惣弥善阿弥村名主新左衛門

播磨京田村名主友太郎 右三人江内済取扱被2仰付1 文化十酉

年ゟ午年迄十ヶ年季ニ相定 元通之場所ゟ草為2刈取1

候事ニ内済ニ而相片付候 草苅所六明新田地内也 内済取

扱年季書付絵図面ニ委(悉)く相記有レ之候

文化十酉年

御郡中分間百間一分縮繪圖 文久元年より一部撮影

この郷政録(古文書)の落水掛樋利用、草苅地争論については、『大山町史』および『青龍寺川史』に詳しく載っている。

以下、『大山町史』より抜粋する。

大山の枝村米出村の六明新田は青龍寺川懸りの野興屋村、漆嶋村の捨水を懸樋をもって大山川に渡し、それを以って開拓した処であった。(中略)米出村の用水が野興屋村漆島村音落水であったことから両村が六明新田の草を苅っていたが、宝暦8年争論が起こり角田二口村名主東蔵が仲裁に入り、入作者播磨村和右衛門らの反対を抑えて両村が三分の一を苅ることで妥協した。しかるに寛政8年(1796)論田村の百姓が入会であると称して大勢で同地に苅り込んだことから争論となり、10ヶ年間争ったが解決出来ず、文化2年野興屋村、漆島村より大山村名主善右衛門に訴え出た。その結果両村は六明新田地内の三分の一の草苅の権利を有すること、論田村は大山村字古畑の内、米出新田村悪水落堰、地主悪水落堰より南の方を苅り取り、それより北には苅り込まざることを申し渡した。

しかるに野興屋村の連中が、この約を守らず深く苅り込んだので再び紛争が起こり、文化9年(1812)米出村百姓より訴え出た。米出村の申し分によれば野興屋村の進出による草不足を補うために下川村、馬町村地内に苅り込んでいたが、近年両村の禁止に遭い、草不足が深刻となった。野興屋村の連中は草苅りを拒否すれば断水すると脅迫する、何とか米出村の立ち行くよう解決され度いという訴えであった。また文化10年(1813)2月には、米出村は野興屋村が無断で漆島村から大山村分古畑地域に橋をかけ草苅りに利用していることを不可とし、その取り扱いを訴え出た。この問題の結果は不明であるが、草苅りについては文化10年8月取扱人、惣代名主、関係村三役人の立ち合いで現地を調査し、三分の一の境界を明らかにし10ヶ年季で貸し与えることとし絵図をとりかわした。

草苅り論争がこのように真剣に闘われた理由は、当時の農業がほとんど堆肥、厩肥の自給肥料に依存していたため、その材料である草なしには到底農作が期待できなかったからである。

さて、六明新田に対し不法な苅り込みを阻止された野興屋村では、掛樋に水を一滴も流さぬよう余水を全部大山川に流し捨てるという悪どい報復的措置に出たのである。(以下略、これ以降も面白いので是非実物をお読みください)【大山町史P205より】

毎週、NHK大河ドラマ『べらぼう』を楽しみにしている。昨年の開催に訪れた『大吉原展』や山谷から新吉原への街並みがリンクして興味深く観ている。ストーリーだってワクワク感満載で実に面白い。

それに伴いネットでも、解説や蘊蓄情報満載で盛り上がりをみせている。勉強になります。

そんな中、今回(第12回)放映の、吉原の「俄踊り」の場面を観て、明治初期の鶴岡でも「俄踊り」の記録があり、先日の『ワッパ騒動義民顕彰会』主催の勉強会で、俄=即興の踊りなどと知ったことを思い出された。

鶴岡県令三島通庸の圧制行為を、森藤右衛門が元老院へ上申したが、思わしい対応を得られなかった。そこで密偵の大伴千秋が「唯、事実ノコレ有リ候ヲ事実ノナキ様ニ相成リタル故、事実ノ判然スル為メマデニ、別紙ノ如ク上告致シ度、志願ニテ差出シタル由」と、上申し直した文書に、俄(カ)の文字があった。読み進めば、県令三島通庸の悪行三昧が露見し、改めてとんでもない奴と納得した。

以下、『ワッパ騒動史料上巻(P19)』より抜粋。

一、 明治八年九月十四日ノ夜、林某ノ宅ニ諸官員列坐ニテ踊リ遊覧ノ節、(中略)

一、 翌廿三日三島県令外両三名、田川湯村今野環宅ニ於テ、同村大井三太郎召抱ノ娼妓春代・佐藤孝四郎召抱ノ松代・五右衛門召抱ノ登代女ノ三妓ヲ呼寄セ愉快アリ。廿四日再ビ三娼妓ヲ招キ絃歌興酣ワニ至リ、県令三娼妓ト共ニ浴場ニテ戯誼アリシヲ、船身(見)重助ト云フ者実見イタシ候事。

客への高級売春婦の披露

一、 同夜大属長沢久光、該村々長金内孫左衛門ヲ呼寄セ、来ル廿八日県庁地内孔子ノ旧廟ニ於テ、四神祭典アラセラルルニ付、大井三太郎召抱ノ春代ヲ始メ娼妓ノ俄カ(踊リノ類ナリ土俗称シテ俄カト云フ)ヲ出スベキ旨内達セリ。

俄踊りの行列が茶屋を通り過ぎる

一、 同廿五日朝、村民共村長孫左衛門ノ宅ニ会シ、長沢大属内達スル俄カ仕組ノ事ヲ談ゼシニ、或ハ不服ノ者アリ。近年民皆重斂ニ困苦ノ際、無益ノ入費ヲ散財スルヲ忌拒スト雖モ、県官ノ威ヲ恐レ服命スルニ決セリ。其節右三太郎召抱ノ春代ハ俄カ連ニ加ワルコト辞スト雖モ、一旦令公ノ眷顧ヲ蒙リナガラ、渠レ無ンバ極メテ令公ノ寵笑ヲ誤リ、折角ノ散財モ水疱ニ属センナドト、船身(見)重助・村長孫左衛門始メ衆ノ切迫ニ罹リ終ニ畏服セリト云フ。

一、 十月二日頃ヨリ同十七八日迄、午後四時頃ヲ期トシテ、今野環方エ車ヲ走ラセ、毎夜遊興アリシト云フ。(以下略)

※文中写真と文章との関連はありません、イメージです。

そして先日、『鶴岡雛物語』の雛人形を拝見しに致道博物館に足を運んだとき、御院殿に三島通庸の書が掲げられていた。

三島通庸「和歌(扇面)」明治14年(1881) 紙本・墨書

阿く飛[び]き能[の]

山田の稲も

穂を出天[いでて]

君が行幸[みゆき]を

まねく秋の野

通庸

【説明プレート】『三島通庸(1835〜1885)は、鹿児島出身。維新後、東京府権参事を務め、明治7年(1874)に酒田県令となりワッパ騒動を鎮圧、同9年に初代山形県令に就任。在任中に西田川郡役所、鶴岡警察署(共に致道博物館に移築)などの建設を指示した。明治14年、明治天皇が東北巡幸で鶴岡を訪れた際、同行した三島は宇治勘助宅に宿泊した。本書は、その時に記念に書いたもの。(令和4年 宇治家寄贈)』

なぜ枕詞が「あしひきの」ではなく、「あくびきの」なんだろう? 下手な歌と書、実に嫌らしい男だねぇ。文意からしてそう思えてならない。

立川の風土・立谷沢川の自然

今年度の『ワッパ騒動ゆかりの地めぐり』は庄内町方面を予定しています。羽黒から立谷沢地区に抜け、清川、余目、狩川、三ヶ沢地区から藤島へと、たっぷり庄内町を巡ります。ワッパ騒動でこの地域の農民が蜂起した事実を識ることも大切ですが、物知らずな私は立谷沢地区の歴史や、戊辰戦争、清河八郎、北館大堰、奥の細道、出羽三山参詣など、知りたいことがいっぱいだ。是非、幕末から明治初期にかけてのワッパ騒動と同時期の町の歴史も知りたいと強く感じた。

肝煎・熊谷神社

肝煎・満願寺

北館大堰・取水口

腹巻山(131m ):戊辰戦争の官軍陣地

官軍墳墓

清川・歓喜寺

天保飢饉義民の碑

余目・八幡神社

狩川・八幡神社

立川町歴史民族資料館

北舘神社

狩川・見政寺

3月の庄内平野

致道博物館旧庄内藩主御院殿に飾られている雛人形を拝見した。会期は2025(令和7)年2月22日(日)〜4月3日(木)まで。

町内会の文化部長だったA部さんからのお誘いを受けての見学で、現在致道博物館でボランティア活動をしている本人から解説していただいた。

どの雛人形を拝見しても、そこに繋がる歴史に思いを馳せることができたのは良かったと思う。

藩主や家老、または豪商や大地主など限られた者たちが手に入れ、飾り、喜び合った雛人形……ではあるが、大切にしたいものです。

三井弥惣右衛門家(泉町)の雛飾りより

石原平右衛門家に護られた藩主酒井家の有職雛・七楽人より

町内会の文化部長だったA部さんからのお誘いを受けての見学で、現在致道博物館でボランティア活動をしている本人から解説していただいた。

どの雛人形を拝見しても、そこに繋がる歴史に思いを馳せることができたのは良かったと思う。

藩主や家老、または豪商や大地主など限られた者たちが手に入れ、飾り、喜び合った雛人形……ではあるが、大切にしたいものです。

三井弥惣右衛門家(泉町)の雛飾りより

石原平右衛門家に護られた藩主酒井家の有職雛・七楽人より

鶴岡市郷土資料館 令和6年度郷土史講座

『大宝寺義興と東禅寺氏永の抗争と和平交渉

−「庄内問題」を考える−』

先週に引き続き、第2弾となる郷土史講座、本日は致道博物館学芸員の菅原義勝氏の講演。

講義内容は、

①天正12〜15年までの大宝寺氏と東禅寺氏の抗争について

②豊臣の「惣無事」と伊達政宗の和睦交渉の在り方

③豊臣政権内で「庄内問題」としての議論に発展する過程

一次資料を読み解きながらの講演でした。

しかし、物知らずの私には基礎知識が足りなく、途中睡魔に襲われたり(申し訳ありません!)と、正直講義に付いて行けませんでした。なので頂いた資料(テキスト)を参考にBeginner lebelの復習を始めた。あぁ呆れられそうな予感が…。

太平山・三吉神社「武藤氏 尾浦城本丸跡」

大宝寺義興[ダイホウジヨシオキ](=武藤義興)

弘治1(1555)〜天正15(1587)10

城主。尾浦城主武藤義氏の弟(一説では甥)。田川郡丸岡館に居住して天正10(1582)年義氏が家臣前森蔵人(東禅寺筑前守)の謀反で自殺したときその後継者として迎えられる。のち本庄(村上)城主本庄繁長と結んで越後の上杉景勝に従属したため、かねてより山形城主最上義光に通じていた筑前守との対立激化し、米沢城主伊達政宗に最上境の牽制を依頼する。政宗の仲介で義光と一旦和解したが、天正15(1587)年10月義光が庄内に進攻したとき尾浦は落城、義興は敗死した。享年33。一書によればその折生け捕られて山形に住したともいう。(新編庄内人名辞典)

椙尾神社

東禅寺氏永[トウゼンジウジナガ](=前森蔵人)

〜天正16(1588)8.7

武将。尾浦城主武藤氏の武将で、はじめ前森蔵人[マエモリクロウド]と称する(別人説もある)。天正11(1583)年山形城主最上義光に内通して尾浦城を奇襲、武藤義氏を自害させてその遺刀を義光に献じた。義氏の跡を義興が継ぎ、蔵人は東禅寺城(酒田)に構えて名を東禅寺筑前守と改め、その後上杉方の義興と対立して抗争する。天正15(1587)年最上義光が庄内3郡を併合すると筑前守はその支配を一任されたが、翌16年8月上杉氏に支援された本庄繁長、武藤義勝父子の軍勢と十五里ヶ原(鶴岡と大山の中間地点)で戦い遂に討死した。筑前守の養子前森近江は知行1,000石で最上義光に仕え、その改易後子の次郎右衛門は寛永8(1631)年庄内藩酒井忠勝に禄100石で召抱えられて、以後代々酒井家に仕えた。(新編庄内人名辞典)

武藤家霊廟

東禅寺右馬頭[トウゼンジウマノカミ]

〜天正天正16(1588)8.7

勇士。東禅寺(酒田)の城主東禅寺筑前守(氏永)の弟、一説では小舅ともいう。筑前守が最上義光に通じて武藤義勝と敵対したので、義勝の実父である越後の本庄繁長は庄内に攻め入り十五里ヶ原の決戦で最上勢を撃破する。最上勢の先鋒となった筑前守は討死をとげ、これを聞いた右馬頭は、単身敵陣に突っ込み敵将繁長に斬りつけたが、果たせず刺殺された。十五里ヶ原中野墓地に埋葬。右馬頭が用いた刀正宗は上杉景勝に献上され、次いで秀吉、家康を経てのちに紀伊徳川家の所有に帰したという。(新編庄内人名辞典)

「武士の時代 中世庄内のつわものたち」

史跡

戦国末期の庄内は山形の最上家と越後の上杉家の争奪の場であった。上杉家と結んでいた尾浦(大山)の武藤義興は、天正15年(1587)年、最上義光と酒田の東禅寺筑前の攻撃をうけて滅亡。義興の養子義勝は実父本庄繁長(越後村上)のもとに逃げ復讐を誓った。翌16年夏、繁長義勝父子は数千の大軍を率い庄内に侵入した。東禅寺筑前は弟の右馬頭[うまのかみ]を大将にこれを迎え撃ったが、戦い利なく敗北した。右馬頭はみずから敵地に斬り込み、繁長に一太刀浴びせたが、目的を達せず悲壮な最期をとげた。これが歴史に残る十五里ケ原の戦いである。

祠堂は右馬頭の墓、右手前4基の塚は討死した将士の首塚といわれている。

東禅寺右馬頭墳墓

『大宝寺義興と東禅寺氏永の抗争と和平交渉

−「庄内問題」を考える−』

講師:致道博物館学芸員 菅原義勝氏

先週に引き続き、第2弾となる郷土史講座、本日は致道博物館学芸員の菅原義勝氏の講演。

講義内容は、

①天正12〜15年までの大宝寺氏と東禅寺氏の抗争について

②豊臣の「惣無事」と伊達政宗の和睦交渉の在り方

③豊臣政権内で「庄内問題」としての議論に発展する過程

一次資料を読み解きながらの講演でした。

しかし、物知らずの私には基礎知識が足りなく、途中睡魔に襲われたり(申し訳ありません!)と、正直講義に付いて行けませんでした。なので頂いた資料(テキスト)を参考にBeginner lebelの復習を始めた。あぁ呆れられそうな予感が…。

太平山・三吉神社「武藤氏 尾浦城本丸跡」

大宝寺義興[ダイホウジヨシオキ](=武藤義興)

弘治1(1555)〜天正15(1587)10

城主。尾浦城主武藤義氏の弟(一説では甥)。田川郡丸岡館に居住して天正10(1582)年義氏が家臣前森蔵人(東禅寺筑前守)の謀反で自殺したときその後継者として迎えられる。のち本庄(村上)城主本庄繁長と結んで越後の上杉景勝に従属したため、かねてより山形城主最上義光に通じていた筑前守との対立激化し、米沢城主伊達政宗に最上境の牽制を依頼する。政宗の仲介で義光と一旦和解したが、天正15(1587)年10月義光が庄内に進攻したとき尾浦は落城、義興は敗死した。享年33。一書によればその折生け捕られて山形に住したともいう。(新編庄内人名辞典)

椙尾神社

東禅寺氏永[トウゼンジウジナガ](=前森蔵人)

〜天正16(1588)8.7

武将。尾浦城主武藤氏の武将で、はじめ前森蔵人[マエモリクロウド]と称する(別人説もある)。天正11(1583)年山形城主最上義光に内通して尾浦城を奇襲、武藤義氏を自害させてその遺刀を義光に献じた。義氏の跡を義興が継ぎ、蔵人は東禅寺城(酒田)に構えて名を東禅寺筑前守と改め、その後上杉方の義興と対立して抗争する。天正15(1587)年最上義光が庄内3郡を併合すると筑前守はその支配を一任されたが、翌16年8月上杉氏に支援された本庄繁長、武藤義勝父子の軍勢と十五里ヶ原(鶴岡と大山の中間地点)で戦い遂に討死した。筑前守の養子前森近江は知行1,000石で最上義光に仕え、その改易後子の次郎右衛門は寛永8(1631)年庄内藩酒井忠勝に禄100石で召抱えられて、以後代々酒井家に仕えた。(新編庄内人名辞典)

武藤家霊廟

東禅寺右馬頭[トウゼンジウマノカミ]

〜天正天正16(1588)8.7

勇士。東禅寺(酒田)の城主東禅寺筑前守(氏永)の弟、一説では小舅ともいう。筑前守が最上義光に通じて武藤義勝と敵対したので、義勝の実父である越後の本庄繁長は庄内に攻め入り十五里ヶ原の決戦で最上勢を撃破する。最上勢の先鋒となった筑前守は討死をとげ、これを聞いた右馬頭は、単身敵陣に突っ込み敵将繁長に斬りつけたが、果たせず刺殺された。十五里ヶ原中野墓地に埋葬。右馬頭が用いた刀正宗は上杉景勝に献上され、次いで秀吉、家康を経てのちに紀伊徳川家の所有に帰したという。(新編庄内人名辞典)

「武士の時代 中世庄内のつわものたち」

史跡

十五里ケ原古戦場と東禅寺右馬頭の墓

戦国末期の庄内は山形の最上家と越後の上杉家の争奪の場であった。上杉家と結んでいた尾浦(大山)の武藤義興は、天正15年(1587)年、最上義光と酒田の東禅寺筑前の攻撃をうけて滅亡。義興の養子義勝は実父本庄繁長(越後村上)のもとに逃げ復讐を誓った。翌16年夏、繁長義勝父子は数千の大軍を率い庄内に侵入した。東禅寺筑前は弟の右馬頭[うまのかみ]を大将にこれを迎え撃ったが、戦い利なく敗北した。右馬頭はみずから敵地に斬り込み、繁長に一太刀浴びせたが、目的を達せず悲壮な最期をとげた。これが歴史に残る十五里ケ原の戦いである。

祠堂は右馬頭の墓、右手前4基の塚は討死した将士の首塚といわれている。

史跡十五里ケ原古戦場及び東禅寺右馬頭の墓保存会

社団法人荘内文化財保存会

(掲示看板より)

社団法人荘内文化財保存会

(掲示看板より)

東禅寺右馬頭墳墓

鶴岡市郷土資料館 令和6年度郷土史講座

『戦国時代の地域権力論

-出羽庄内・大宝寺義興の事例から-』

郷土史講座は図書館2階講座室で行われ、会場は満席状態で次回開催の駐車場利用の指示が出されたほど人気を博した。

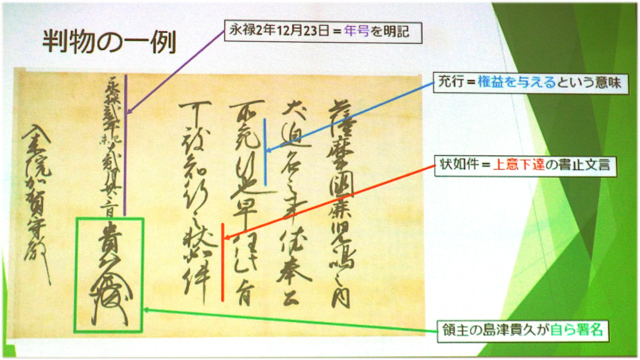

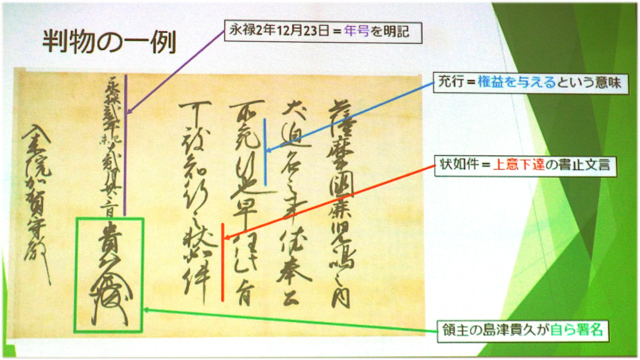

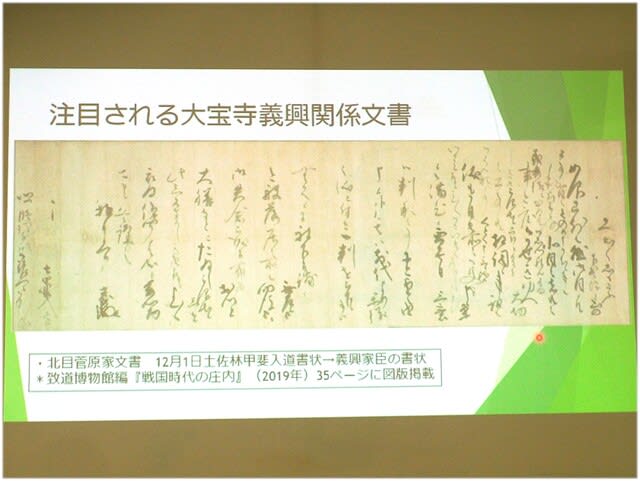

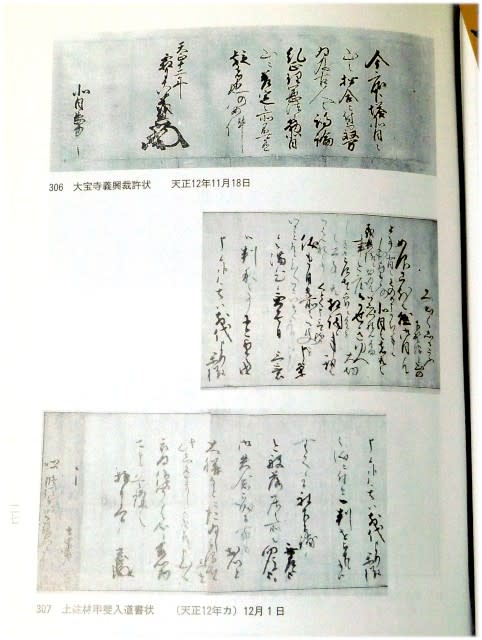

講演の趣旨:北目菅原家文書(遊佐町)に残された判物から、出羽庄内の領主である大宝寺義興の事例として、戦国時代の領主に関する一般的な理解を考え直す(再考を迫る)手がかりを与えてくれるのではないか。

「判物」:戦国時代特有の、領域的・公的な支配をする領主(地域権力)は、判物という証文を発行して支配を行なったと考えられている。

『判物』 島津貴久知行充行状

『判物』 島津貴久知行充行状

【原文】:薩摩国鹿児嶋之内犬迫名之事、依奉公、所充行成、早任此旨、可被知行之状如件

永禄弍年己未弍月廿三日 貴久(花押)

入来院加賀守殿

【読み下し】:薩摩国鹿児嶋のうち犬迫名のこと、奉仕により、充行[アテガ]うところなり、早くこの旨に任せ、知行せらるべきの状、くだんのごとし

判物の特徴:①領主が自ら署名、領主のサイン(花押・書判[カキハン])があるので判物と呼ばれる。②内容は権益付与。③年号を明記、証拠文書の一般的特徴。④本文の終わり(書止文言)が「状如件」など、上位下達の形式になっている。

◯自分がその地域一帯の上位者であり、諸権益を差配できることを表明するような形式。

現在、「戦国時代特有の領主は、判物を発行して支配を行った」という理解を前提にして、残されている判物[ハンモツ]から、その領主の権限が及ぶ範囲を考えようとする研究や、判物を出しているかどうかによって、戦国期特有の領主かどうかを判定しようとする研究がなされている。

「戦国時代の領主に関する一般的な理解」とは、戦後期時代になると、領主のあり方がそれまでと違うものになる。=戦国時代特有の領主が各地にあらわれてくる。

◯彼らが支配にあたって発行した文書として、判物という証文が注目される。

「戦国時代特有の領主」 地域一帯を支配(領域支配)。

※こうした地域権力のうち、数郡〜一国以上を支配する者=戦国大名。数郷〜一郡程度を支配する者=戦国領主・国衆などと呼ばれている。

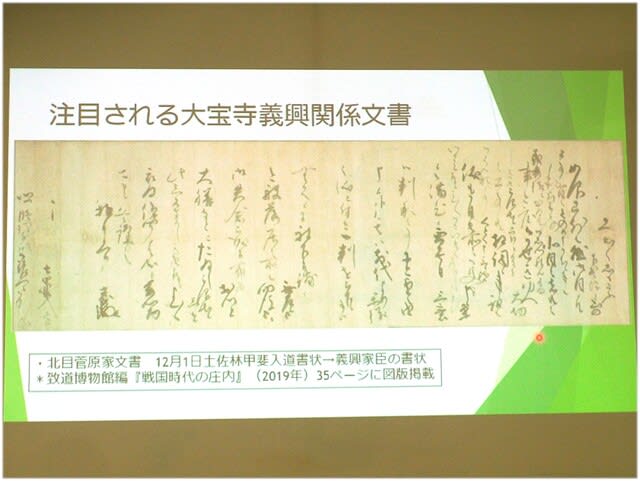

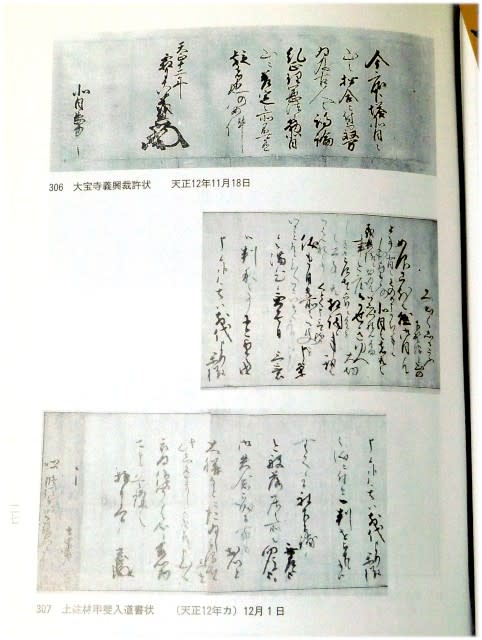

北目菅原家文書 土佐林甲斐入道→義興家臣の書状

「大宝寺義興関係文書の事例」 一般的理解として戦国時代になると、それまでとは違う、領域的・公的な支配をする領主(地域権力)が出現した。支配にあたって発行した文書として注目されているのが判物。

行間に書かれた追伸部分(赤枠):返す返す、下当・下野沢と山の公事、北目の者ども申し勝ち候ことに候、義興様において御失念あるまじきよし、仰せ出され候ところに、重ねて御判形のこと、くどく申し上げ候儀は、いかがと存じ候。よくよく御催促候べく候、かしく。

解釈:山の権益をめぐる、北目村vs下当村・下野沢村の裁判があり、北目が勝訴した。(以下略)

本文より(青枠):上意より御判形のこと、今に望みのよし申し候や、(以下):それは前代より、か様の儀については、御判を下され候ことはこれなく候あいだ、下されまじく候、………

解釈:北目村が勝訴したことを記した大宝寺義興の判物を欲しがっている。(以下、土佐林甲斐入道の見解として):前の時代から、この様な案件については、判物が発行されることはないので、今回も発行されることはないだろう、と記している。

◯「公的な支配に関わる権限を行使したが、判物は出さなかった事例」と評価できる。

古代・中世史料 上巻下巻[荘内史料集]

荘内史料集・上巻に載っている写真と翻刻

まとめ

北目菅原家文書に残された大宝寺義興の事例から、「領域的・公的な支配を行っているが、判物は出さなかった地域権力」の存在が判明。=戦国時代の地域権力全般に関わる知見。

同じ権限行為でも、どういう時に判物が出され、どういう時には出されないのか、判物発行の理由追求が新たな研究課題として浮上。

大宝寺義興の場合、敵対勢力打倒を目指し、自らのもとに諸勢力を引き付けようとする意図から、判物を発行していたようだ。

判物から、抗争に対処していこうとする義興の意志(戦国争乱に対処していこうとする地域権力の意志)を読み取ることが可能ではないか。

わざわざ文書を出すことには、物理的に分解できない一枚の紙に書くことにより、義興への忠誠と権益付与とが一体不可分であることを示す意図があったのかも。

講演後の質問コーナーでも、興味深い話を聞くことができた。

質問1.質問者:O野寺氏

Q. 民衆あるいは各地域の小さな村の権力などの事情による要求から判物を出させることがあったとのこと。今回は遊佐町北目の民衆や、山論の状況などを考えるときに、なぜ判物が必要となったのか先生のご意見をきかせてもらいたい。

A. 一つ考えられるのは、最近の研究状況の中で、判物とは限らず中世において文書が出されることは、基本的には受益者が要求することで出されたと考えるのが最近のトレンドである。何らかの文書が残っていたら基本的に受取人側に注目する。受取人の要求に対し、権力者側が腑に落ちたことによってこの文書が出されたのではないかと考える。北目の文書が出されているのは、おそらく北目側から判物が欲しいという要求があったことに間違いない。ただ一方で差出人の意というのも申し上げたかったので少しズレた解釈になってしまった。

今回、北目は大宝寺側に付いて判物を出してもらっている。一方下当・下野沢は東禅寺側に付いている。山論での北目vs下当・下野沢と、大宝寺義興vs東禅寺氏永との争いという状況から危険ではあるが態度ははっきりさせる必要があった。北目村側にとしては大宝寺に賭けた。逆に下当村・下野沢村側は東禅寺に賭けた。そういうふうに考えると、山論が行われている状況の中で、このような判物が残ったのではないか。

質問2.質問者:遠D氏

Q .戦国時代の領主に対して農民は、いざという時には武士団に付いて戦に行かなければならない存在だったのか。また職人や町人等と大宝寺氏など領主との関係は、どの様な形で存在していたのか。

また、領主は特定の武士団を抱えていて普段から戦などの準備をしていたのか

A.この時代を検証できる資料が少なく、確かな資料からの農民や職人の動きなどは、なかなか見えてこないが、この時代の農民とか職人は割と権力と結び付いていて、なんらかの権益を得ているのも結構多くいた。村の侍といって村にいながら領主との主従関係を結び、事が起きれば出陣する者もいた。しかし、江戸時代になって兵農分離が行われたと言われるが、すでに中世社会でも農民が言われなく軍事動員されるのは、かなり特殊な事情を除いてなかったし、主従関係のない農民などは後方支援として物を運んだりする役割しか与えられなかった。農民がどうかでなく、領主と主従関係を結んでいるかどうかで見るとわかりやすいと思う。職人も同様で戦場に動員されることはなかったが、戦に使うものを生産し、領主に納めることを条件に、普段の役や税をある程度免除してもらうということがあったようだ。

特定の武士団について、この戦国時代特有の領主とは、鎌倉時代の地頭クラス上がりが多く、自分の手下となる武士団を一定数抱えていたと想定している。

質問3.質問者:S原氏

Q. 今日は大変貴重なお話ありがとうございます。私も『戦国期庄内における村落間相論』を書いた時に、他の事例では見たことがないすごく面白い事例だと思いました。これまでほとんど庄内や出羽の国の史料しか検討してこなかったので、全国的にどうなのだろうと思っていたところ、このような形で他の事例とか広い視野から史料を位置付けていただきました。今後も何かの形で発表していただけると庄内の戦国史がもっと豊かになると思うので、是非ご紹介いただければありがたいなと思います。

さて感想として、大宝寺義興側と東禅寺氏永側との対立が天正12年の冬頃からありました。もともと土佐林甲斐入道の書状では、大宝寺氏権力の中で先代の義氏の時代までは判物を出さなかったので、今回も出さなくても良いと書かれていたわけですが結局は出すことになった。私はこれを、村の方から判物を出してくれと要求され、大宝寺氏も権力的だった義氏時代ではなく、東禅寺氏との二つの権力が並び立つという不安定な権力争い中での消極的発給という形として位置付けたところを「もっと積極的として見ていかないか?」ということが今回のお話だったのかなと思うのですが、大宝寺氏と東禅寺氏が軍事的に対立している中で出された判物ということで、史料の中に「稼ぎ」とあるように、「(北目村の者の)軍事行動があったから今回判物を出します」という表現もあるので、消極的な意味合いと積極的意味合いの両方あるのではないかと講義を聴いて思いました。いずれにせよ、とても面白い事例であることには間違いないと思うので、またいろいろ教えていただければありがたいと思います。

ひとつ質問は、今回、土佐林甲斐入道が書いた書状は12月1日付で、大宝寺義興に「判物は出す必要はありませんよ」と言っている。けれども11月18日の日付で、大宝寺義興が判物を出している。これがもし天正12年の同じ年だとしたら、遡って大宝寺義興が判物を出しているということになる。このように遡る日付の事例というものが戦国時代にはあったのか? あるいは大宝寺氏と東禅寺氏との戦闘が激化していく中で、翌年に出された書状と考えたほうがいいのか。このように遡った日付の書状が出された事例が他にもあるのか教えて欲しい。

A .この日付の件には、あえて触れなかったのですが怒らないで聞いて欲しい。日付を遡って発給する事例は、私的にはあると思っています。しかし余程のことがない限り遡り発給はないと思っていて一つ考えているのが、12月1日付けの土佐林甲斐入道の書状を天正11年とする説です。読み下し分で「今度御稼ぎゆえ、大切の公事ども相調い候こと、我々儀も貴所よりの御使を申し候状、満足せしめ候」」の「御稼ぎ」の部分を軍事行動と読む説ですが、これは単純に裁判において宛所の人間が色々と取り計らったことだと思っていて、宛所が留守某(遠江守)という人なのですが、解釈を「北目の者どものことについて、この度あなたが裁判にあたっていろいろとご尽力されて大切な裁判に勝ったことは、私もあなたからの訴えの仲介者を務めたので、非常に喜んでいます」と、この部分を軍事行動ととらなくても良いと解釈すると、天正12年冬からの戦争と結びつける必要が無くなり、この文書を天正11年に置いてもいいと考えます。しかしそうすると懸案事項として、文書冒頭のところで、「義興様」と記されていますが、彼は当初は「義高」を名乗っていたと言われ、これを11年に置くと「義興」の名前が初見となり、天正11年12月以降に「義高」という名前が確認されると私の説は全部撤回することになりますが、私としては遡り発給を考える前にこの天正11年説を考えたいと思っています。なお繰り返しになりますが、義興の名前の件が崩れたらすべて撤回します。

『戦国時代の地域権力論

-出羽庄内・大宝寺義興の事例から-』

講師:東京大学史料編纂所助教 畑山周平氏

郷土史講座は図書館2階講座室で行われ、会場は満席状態で次回開催の駐車場利用の指示が出されたほど人気を博した。

講演の趣旨:北目菅原家文書(遊佐町)に残された判物から、出羽庄内の領主である大宝寺義興の事例として、戦国時代の領主に関する一般的な理解を考え直す(再考を迫る)手がかりを与えてくれるのではないか。

「判物」:戦国時代特有の、領域的・公的な支配をする領主(地域権力)は、判物という証文を発行して支配を行なったと考えられている。

『判物』 島津貴久知行充行状

『判物』 島津貴久知行充行状【原文】:薩摩国鹿児嶋之内犬迫名之事、依奉公、所充行成、早任此旨、可被知行之状如件

永禄弍年己未弍月廿三日 貴久(花押)

入来院加賀守殿

【読み下し】:薩摩国鹿児嶋のうち犬迫名のこと、奉仕により、充行[アテガ]うところなり、早くこの旨に任せ、知行せらるべきの状、くだんのごとし

判物の特徴:①領主が自ら署名、領主のサイン(花押・書判[カキハン])があるので判物と呼ばれる。②内容は権益付与。③年号を明記、証拠文書の一般的特徴。④本文の終わり(書止文言)が「状如件」など、上位下達の形式になっている。

◯自分がその地域一帯の上位者であり、諸権益を差配できることを表明するような形式。

現在、「戦国時代特有の領主は、判物を発行して支配を行った」という理解を前提にして、残されている判物[ハンモツ]から、その領主の権限が及ぶ範囲を考えようとする研究や、判物を出しているかどうかによって、戦国期特有の領主かどうかを判定しようとする研究がなされている。

「戦国時代の領主に関する一般的な理解」とは、戦後期時代になると、領主のあり方がそれまでと違うものになる。=戦国時代特有の領主が各地にあらわれてくる。

◯彼らが支配にあたって発行した文書として、判物という証文が注目される。

「戦国時代特有の領主」 地域一帯を支配(領域支配)。

※こうした地域権力のうち、数郡〜一国以上を支配する者=戦国大名。数郷〜一郡程度を支配する者=戦国領主・国衆などと呼ばれている。

北目菅原家文書 土佐林甲斐入道→義興家臣の書状

「大宝寺義興関係文書の事例」 一般的理解として戦国時代になると、それまでとは違う、領域的・公的な支配をする領主(地域権力)が出現した。支配にあたって発行した文書として注目されているのが判物。

行間に書かれた追伸部分(赤枠):返す返す、下当・下野沢と山の公事、北目の者ども申し勝ち候ことに候、義興様において御失念あるまじきよし、仰せ出され候ところに、重ねて御判形のこと、くどく申し上げ候儀は、いかがと存じ候。よくよく御催促候べく候、かしく。

解釈:山の権益をめぐる、北目村vs下当村・下野沢村の裁判があり、北目が勝訴した。(以下略)

本文より(青枠):上意より御判形のこと、今に望みのよし申し候や、(以下):それは前代より、か様の儀については、御判を下され候ことはこれなく候あいだ、下されまじく候、………

解釈:北目村が勝訴したことを記した大宝寺義興の判物を欲しがっている。(以下、土佐林甲斐入道の見解として):前の時代から、この様な案件については、判物が発行されることはないので、今回も発行されることはないだろう、と記している。

◯「公的な支配に関わる権限を行使したが、判物は出さなかった事例」と評価できる。

古代・中世史料 上巻下巻[荘内史料集]

荘内史料集・上巻に載っている写真と翻刻

まとめ

北目菅原家文書に残された大宝寺義興の事例から、「領域的・公的な支配を行っているが、判物は出さなかった地域権力」の存在が判明。=戦国時代の地域権力全般に関わる知見。

同じ権限行為でも、どういう時に判物が出され、どういう時には出されないのか、判物発行の理由追求が新たな研究課題として浮上。

大宝寺義興の場合、敵対勢力打倒を目指し、自らのもとに諸勢力を引き付けようとする意図から、判物を発行していたようだ。

判物から、抗争に対処していこうとする義興の意志(戦国争乱に対処していこうとする地域権力の意志)を読み取ることが可能ではないか。

わざわざ文書を出すことには、物理的に分解できない一枚の紙に書くことにより、義興への忠誠と権益付与とが一体不可分であることを示す意図があったのかも。

講演後の質問コーナーでも、興味深い話を聞くことができた。

質問1.質問者:O野寺氏

Q. 民衆あるいは各地域の小さな村の権力などの事情による要求から判物を出させることがあったとのこと。今回は遊佐町北目の民衆や、山論の状況などを考えるときに、なぜ判物が必要となったのか先生のご意見をきかせてもらいたい。

A. 一つ考えられるのは、最近の研究状況の中で、判物とは限らず中世において文書が出されることは、基本的には受益者が要求することで出されたと考えるのが最近のトレンドである。何らかの文書が残っていたら基本的に受取人側に注目する。受取人の要求に対し、権力者側が腑に落ちたことによってこの文書が出されたのではないかと考える。北目の文書が出されているのは、おそらく北目側から判物が欲しいという要求があったことに間違いない。ただ一方で差出人の意というのも申し上げたかったので少しズレた解釈になってしまった。

今回、北目は大宝寺側に付いて判物を出してもらっている。一方下当・下野沢は東禅寺側に付いている。山論での北目vs下当・下野沢と、大宝寺義興vs東禅寺氏永との争いという状況から危険ではあるが態度ははっきりさせる必要があった。北目村側にとしては大宝寺に賭けた。逆に下当村・下野沢村側は東禅寺に賭けた。そういうふうに考えると、山論が行われている状況の中で、このような判物が残ったのではないか。

質問2.質問者:遠D氏

Q .戦国時代の領主に対して農民は、いざという時には武士団に付いて戦に行かなければならない存在だったのか。また職人や町人等と大宝寺氏など領主との関係は、どの様な形で存在していたのか。

また、領主は特定の武士団を抱えていて普段から戦などの準備をしていたのか

A.この時代を検証できる資料が少なく、確かな資料からの農民や職人の動きなどは、なかなか見えてこないが、この時代の農民とか職人は割と権力と結び付いていて、なんらかの権益を得ているのも結構多くいた。村の侍といって村にいながら領主との主従関係を結び、事が起きれば出陣する者もいた。しかし、江戸時代になって兵農分離が行われたと言われるが、すでに中世社会でも農民が言われなく軍事動員されるのは、かなり特殊な事情を除いてなかったし、主従関係のない農民などは後方支援として物を運んだりする役割しか与えられなかった。農民がどうかでなく、領主と主従関係を結んでいるかどうかで見るとわかりやすいと思う。職人も同様で戦場に動員されることはなかったが、戦に使うものを生産し、領主に納めることを条件に、普段の役や税をある程度免除してもらうということがあったようだ。

特定の武士団について、この戦国時代特有の領主とは、鎌倉時代の地頭クラス上がりが多く、自分の手下となる武士団を一定数抱えていたと想定している。

質問3.質問者:S原氏

Q. 今日は大変貴重なお話ありがとうございます。私も『戦国期庄内における村落間相論』を書いた時に、他の事例では見たことがないすごく面白い事例だと思いました。これまでほとんど庄内や出羽の国の史料しか検討してこなかったので、全国的にどうなのだろうと思っていたところ、このような形で他の事例とか広い視野から史料を位置付けていただきました。今後も何かの形で発表していただけると庄内の戦国史がもっと豊かになると思うので、是非ご紹介いただければありがたいなと思います。

さて感想として、大宝寺義興側と東禅寺氏永側との対立が天正12年の冬頃からありました。もともと土佐林甲斐入道の書状では、大宝寺氏権力の中で先代の義氏の時代までは判物を出さなかったので、今回も出さなくても良いと書かれていたわけですが結局は出すことになった。私はこれを、村の方から判物を出してくれと要求され、大宝寺氏も権力的だった義氏時代ではなく、東禅寺氏との二つの権力が並び立つという不安定な権力争い中での消極的発給という形として位置付けたところを「もっと積極的として見ていかないか?」ということが今回のお話だったのかなと思うのですが、大宝寺氏と東禅寺氏が軍事的に対立している中で出された判物ということで、史料の中に「稼ぎ」とあるように、「(北目村の者の)軍事行動があったから今回判物を出します」という表現もあるので、消極的な意味合いと積極的意味合いの両方あるのではないかと講義を聴いて思いました。いずれにせよ、とても面白い事例であることには間違いないと思うので、またいろいろ教えていただければありがたいと思います。

ひとつ質問は、今回、土佐林甲斐入道が書いた書状は12月1日付で、大宝寺義興に「判物は出す必要はありませんよ」と言っている。けれども11月18日の日付で、大宝寺義興が判物を出している。これがもし天正12年の同じ年だとしたら、遡って大宝寺義興が判物を出しているということになる。このように遡る日付の事例というものが戦国時代にはあったのか? あるいは大宝寺氏と東禅寺氏との戦闘が激化していく中で、翌年に出された書状と考えたほうがいいのか。このように遡った日付の書状が出された事例が他にもあるのか教えて欲しい。

A .この日付の件には、あえて触れなかったのですが怒らないで聞いて欲しい。日付を遡って発給する事例は、私的にはあると思っています。しかし余程のことがない限り遡り発給はないと思っていて一つ考えているのが、12月1日付けの土佐林甲斐入道の書状を天正11年とする説です。読み下し分で「今度御稼ぎゆえ、大切の公事ども相調い候こと、我々儀も貴所よりの御使を申し候状、満足せしめ候」」の「御稼ぎ」の部分を軍事行動と読む説ですが、これは単純に裁判において宛所の人間が色々と取り計らったことだと思っていて、宛所が留守某(遠江守)という人なのですが、解釈を「北目の者どものことについて、この度あなたが裁判にあたっていろいろとご尽力されて大切な裁判に勝ったことは、私もあなたからの訴えの仲介者を務めたので、非常に喜んでいます」と、この部分を軍事行動ととらなくても良いと解釈すると、天正12年冬からの戦争と結びつける必要が無くなり、この文書を天正11年に置いてもいいと考えます。しかしそうすると懸案事項として、文書冒頭のところで、「義興様」と記されていますが、彼は当初は「義高」を名乗っていたと言われ、これを11年に置くと「義興」の名前が初見となり、天正11年12月以降に「義高」という名前が確認されると私の説は全部撤回することになりますが、私としては遡り発給を考える前にこの天正11年説を考えたいと思っています。なお繰り返しになりますが、義興の名前の件が崩れたらすべて撤回します。

田川コミセンを会場に、10:00〜12:00までの2時間、堀司朗先生の講演会が開催された。演題は「『田川の歴史』を読む」でした。

昭和10(1935)年生まれの堀先生、今年(2025)90歳を迎えられる。聴力の衰えもあり講演は最後にしたいとのこと。でも矍鑠として滑舌も良く、要所々々で地域の方たちとの思い出にも触れたりと、とても勉強になりました。今後もご健康に留意され、お話を聞かせてもらえたら幸いです。

【Resumeのメモ等より】

『田川の歴史』を読む

2025.2.23 ほり

1. 「田川の歴史」編纂を解雇して

平成3(1991)年6月:田川の歴史をつくる会 発足

平成7年発刊を目標、「たのしみながらつくる」、「みんなが読めるやさしい郷土史」

田川村史編さん委員:伊藤金松(会長)以下、6名。

執筆者:阿蘇和夫(田川の自然)、伊藤金松(原始・古代の田川)、川崎利夫(原始・古代・中世の田川)、佐久間昇(近世の田川)、堀司郎(近代・現代の田川)、梅木寿雄(田川の民俗)、秋保良(田川の城郭)、以上7名。

(平成8(1998)3月 刊行 実際は少々遅れて6月頃ではなかったか?)

2. 庄内藩の検地と年貢について

(1)検地:元和8(1622)年10月頃、酒井忠勝が、13万8,000石の庄内に入部した。翌年9年に検地を行うと実際は20万石もあることが判明した。

(2)年貢:庄内藩では、本途物成(本税)を5割、小物成と浮役(雑税)から3割、都合8割を税として農民から取っていた。

3. 小国街道のこと

別名=山中通といった。

4. 田川林業

県内の規模1位は金山林業、2位:温海林業、3位:田川林業(4,300haの65%杉の造林地)であった。

5. 田川のSpot

人物では、代官の和田伴兵衛:代官でありながら藩に反抗的で、田川の農業を推進した。

農家佐藤八右衛門:田川農業の普及に尽力した。

などなど、とても有意義なお話が聴けました。

堀さんは、どんな映画が好きなのかなぁ。など余計な思いも浮かんだ。

昭和10(1935)年生まれの堀先生、今年(2025)90歳を迎えられる。聴力の衰えもあり講演は最後にしたいとのこと。でも矍鑠として滑舌も良く、要所々々で地域の方たちとの思い出にも触れたりと、とても勉強になりました。今後もご健康に留意され、お話を聞かせてもらえたら幸いです。

【Resumeのメモ等より】

『田川の歴史』を読む

2025.2.23 ほり

1. 「田川の歴史」編纂を解雇して

平成3(1991)年6月:田川の歴史をつくる会 発足

平成7年発刊を目標、「たのしみながらつくる」、「みんなが読めるやさしい郷土史」

田川村史編さん委員:伊藤金松(会長)以下、6名。

執筆者:阿蘇和夫(田川の自然)、伊藤金松(原始・古代の田川)、川崎利夫(原始・古代・中世の田川)、佐久間昇(近世の田川)、堀司郎(近代・現代の田川)、梅木寿雄(田川の民俗)、秋保良(田川の城郭)、以上7名。

(平成8(1998)3月 刊行 実際は少々遅れて6月頃ではなかったか?)

2. 庄内藩の検地と年貢について

(1)検地:元和8(1622)年10月頃、酒井忠勝が、13万8,000石の庄内に入部した。翌年9年に検地を行うと実際は20万石もあることが判明した。

(2)年貢:庄内藩では、本途物成(本税)を5割、小物成と浮役(雑税)から3割、都合8割を税として農民から取っていた。

3. 小国街道のこと

別名=山中通といった。

4. 田川林業

県内の規模1位は金山林業、2位:温海林業、3位:田川林業(4,300haの65%杉の造林地)であった。

5. 田川のSpot

人物では、代官の和田伴兵衛:代官でありながら藩に反抗的で、田川の農業を推進した。

農家佐藤八右衛門:田川農業の普及に尽力した。

などなど、とても有意義なお話が聴けました。

堀さんは、どんな映画が好きなのかなぁ。など余計な思いも浮かんだ。

昨年の夏(8月)、静岡在住の墓博士ことS.高橋氏と月山登頂し、カミさんと3人で佛生池小屋(9合目)に宿泊した。天候にも恵まれ素晴らしい景色を堪能した。しかしなんと、その時の写真データがPCに見当たらないのである……あぁぁぁ! なんてことだ、削除してしまったのだろうか?

それはそうと、下山後、墓博士のS.高橋氏は、俄然手向の黄金堂に興味を持ち、下山したばかりで疲れているはずなのに、小走りで拝観のため本殿に向かった。しかし、「拝観者は向かいの正善院に申し出るように」的文面の張り紙があり、またまた走って正善院へ(タフなのである)向かったのだが、窓から奥様(?)が顔を出し「お盆中は忙しぐで開げられね」的お断りの言葉をいただいた。残念無念と羽黒を後にしたわけである。

今回、知人のご厚意もあり、冬の黄金堂を拝観できることになった。素晴らしい、感謝です。御堂に入り長南住職の説明ガイドを聴き、出羽三山を一周出来たことは、S.高橋氏(前列左から二人目)にとって、本当に良かった。感謝です。

冬の手向は趣があり、料理も美味しく満喫した。竹の露のにごり酒も頗る美味しかった。

それはそうと、下山後、墓博士のS.高橋氏は、俄然手向の黄金堂に興味を持ち、下山したばかりで疲れているはずなのに、小走りで拝観のため本殿に向かった。しかし、「拝観者は向かいの正善院に申し出るように」的文面の張り紙があり、またまた走って正善院へ(タフなのである)向かったのだが、窓から奥様(?)が顔を出し「お盆中は忙しぐで開げられね」的お断りの言葉をいただいた。残念無念と羽黒を後にしたわけである。

今回、知人のご厚意もあり、冬の黄金堂を拝観できることになった。素晴らしい、感謝です。御堂に入り長南住職の説明ガイドを聴き、出羽三山を一周出来たことは、S.高橋氏(前列左から二人目)にとって、本当に良かった。感謝です。

冬の手向は趣があり、料理も美味しく満喫した。竹の露のにごり酒も頗る美味しかった。

今年度の郷土資料館主催の「古文書解読講座」が開催された。テキストは嘉永4(1851)年に大山庄太夫が松平舎人さんに提出する文書の下書きのようだ。

私(大山庄太夫)儀、天保九戌年(1838)御留守居役被2仰付1候処、翌々子年(天保11[1840]年)、御所替(三方領知替え)之御沙汰有レ之 其翌丑年(天保12[1841])、先般関茂太夫儀、御役御免被2仰付1候以来、右代御内御用取扱被2仰付1候 然処、其砌、水野越前守様(老中首座:水野忠邦)御執権之折柄二御座候処、御懇意之御熟和相破 乍レ恐、両殿様(大殿:酒井忠器と第11代藩主:酒井忠発)二茂不2一通1被レ遊2御憂慮1、何卒御和談相整候様、殊之外被レ遊2御心配1候 付而者昨今之私、何之才覚茂無2御座1、大二狼狽仕 越前守様御家来佐藤新兵衛、牧田幾右衛門方江頻二罷成候得共、何分御隔意相解兼、乍レ憚、日夜心痛仕候 右之御模様二御座候付、御右筆、御組頭并御勘定所向、惣而諸御役人方二茂何となく嫌疑之為二哉 被レ諱候気味合二而何方江向候而茂真実、懇意之難レ得2談示1、殆与当惑仕候処、終二印旛沼古堀筋御普請御手伝被レ為レ蒙レ仰 右御用中、柳原御屋敷(浅草柳原中屋敷:隠居した酒井忠器が居住)替被レ為レ蒙レ仰 誠以慓々奉2恐入1候次第二御座候処、其頃合二至、段々辛苦仕候、験二茂御座候哉 漸、手寄相求、越前守様御家来岩崎彦右衛門、公用人関善左衛門之両人江懇意之通信仕候事二罷成 夫ゟ右両人取成を以、追々越前守様御気詰も取直候処、無レ程御同所様御退役(天保14[1843]年閏9・水野忠邦老中罷免)二相成候付、又候、手寄を以、其頃之御筆頭土井大炊頭様(土井利位[トシツラ]、同月水野忠邦に替って老中首座)江御懇意被2仰入1 右家来枚田源之丞并土岐丹次郎江入魂仕、御懇交相整、且又、其以前、堀大和守様(堀親寚[チカシゲ]:老中、水野忠邦の右腕。水野と連座して罷免)江茂御懇意……

など、この古文書の当初には、留守居役の大山庄太夫さんが一生懸命頑張ってる様子が語られている。この頃(天保9年頃)の大山さんは、忠器さんからの信頼も厚く乗りに乗っている頃だ。次第に権勢を強め、その屋敷は大山御殿と称されるほどだったという。

しかし、この文書を書いた嘉永4年頃は、前年(嘉永3年)に用人に任ぜられたが、次第に側近から遠ざけられており、忠器が亡くなった嘉永7年には用人罷免となり、禄も350石から200石に減らされ、庄内勝手に移されている。

恭敬派の大山さんは11代藩主の忠発(最側近は放逸派の松平親懐と菅実秀)には、当初から嫌われ対立していたと、宮地正人氏が「自由民権創成史」の中に記している。この古文書を足がかりに、舎人さんと庄太夫さんら恭敬派の動きも学んで行けたらいいなと思っている。

来週の、当古文書解読講座も楽しみだねぇ。どんな話が聴けるんだろう?

致道博物館 ワッパ騒動150年特別展 講演『松平親懐[ちかよし]と菅実秀から見たワッパ騒動』と題して、東北公益文科大学の門松秀樹教授が、館内 旧鶴岡警察署庁舎ホールで講演した。

会場は満席。ワッパ騒動義民顕彰会メンバーの顔もあちこちに見受けられ、講演内容の「官(旧士族)側がワッパ騒動をどう捉えていたか」というアプローチに興味を持っての参加だが、どう感じ取ったでしょうか? 後日お伺いしたいと思っている。

[Resume]

1.ワッパ騒動の経過 ・「天狗騒動」・「ワッパ騒動」

◯完全勝訴ではないとしても、農民側の主張が認められ、税の過剰徴収に対する返還が実現した点が世論の大きな関心を集めた。

2.明治政府とワッパ騒動

(1)政府各機関とワッパ騒動・内務省・元老院・司法省・大蔵省(大隈重信)

(2)政府各機関の関係 ・内務省・元老院・司法省・大蔵省

◯ワッパ騒動に関係する中央政府各機関の間には、実は相互に利害の対立があると考えることができ、そのため、各機関の立場やりがいなどからワッパ騒動への対応が異なり、中央政府としての統一的な対応が行われていと考えることもできる。

3.酒田県幹部から見たワッパ騒動

・酒田県による伊藤博文内務卿への

「管内農民共騒擾鎮静向処分方之儀ニ付御届」

・酒田県による伊藤博文内務卿への

「管内農民共騒擾鎮静罷成候ニ付御届」

◯松平・菅の双方とも、ワッパ騒動の原因は、金井質直[ただなお]・本多允釐[いんりん]兄弟が、税負担の軽減や税の廃止などを掲げて無知な農民を扇動したことにあると判断しており、それゆえに金井・本多兄弟などの中心人物を捕縛することで騒動は沈静化すると考えていることが窺える。また、菅の報告書からは、庄内藩時代からの旧慣に従って課していた雑税については、今後は新しい税制に合わせて改正する必要があるかもしれないが、そもそも従来から課せられていた税であり、それを村役人や県の幹部が横領しているわけでわないので、農民が主張するように、課税の根拠が不明であることを理由に処罰する必要はないという認識が窺え、過重な税負担となっていることを問題視する姿勢を窺うことは難しいように考えられる。

◯従来が米納であったため、現金納とすることで農民が秋の収穫後に米を売却して得た金銭を失い、納税ができずに家産を失うということも懸念されるため、従来通り米納として、県が農民に代わって商人に売却し、納税時には県の出納課から農民に売却分の切手を渡して担当の商人から代金を受け取ることで税未納の問題なども防げるとして、あくまでも農民の便宜を図ったという主張をしている。

◯松平や菅は、松ケ岡開墾事業の原資に貢納米の売却益や庄内藩以来の雑税などを充てており、私腹を肥やすための措置ではないことから、農民が被ったと考えている不利益は実は不利益ではなく、地域のために必要な負担であったと見なしている可能性が考えられる。

儒学における「士」と「民」の立場の違いなども影響している可能性もあるか。

会場は満席。ワッパ騒動義民顕彰会メンバーの顔もあちこちに見受けられ、講演内容の「官(旧士族)側がワッパ騒動をどう捉えていたか」というアプローチに興味を持っての参加だが、どう感じ取ったでしょうか? 後日お伺いしたいと思っている。

[Resume]

1.ワッパ騒動の経過 ・「天狗騒動」・「ワッパ騒動」

◯完全勝訴ではないとしても、農民側の主張が認められ、税の過剰徴収に対する返還が実現した点が世論の大きな関心を集めた。

2.明治政府とワッパ騒動

(1)政府各機関とワッパ騒動・内務省・元老院・司法省・大蔵省(大隈重信)

(2)政府各機関の関係 ・内務省・元老院・司法省・大蔵省

◯ワッパ騒動に関係する中央政府各機関の間には、実は相互に利害の対立があると考えることができ、そのため、各機関の立場やりがいなどからワッパ騒動への対応が異なり、中央政府としての統一的な対応が行われていと考えることもできる。

3.酒田県幹部から見たワッパ騒動

・酒田県による伊藤博文内務卿への

「管内農民共騒擾鎮静向処分方之儀ニ付御届」

・酒田県による伊藤博文内務卿への

「管内農民共騒擾鎮静罷成候ニ付御届」

◯松平・菅の双方とも、ワッパ騒動の原因は、金井質直[ただなお]・本多允釐[いんりん]兄弟が、税負担の軽減や税の廃止などを掲げて無知な農民を扇動したことにあると判断しており、それゆえに金井・本多兄弟などの中心人物を捕縛することで騒動は沈静化すると考えていることが窺える。また、菅の報告書からは、庄内藩時代からの旧慣に従って課していた雑税については、今後は新しい税制に合わせて改正する必要があるかもしれないが、そもそも従来から課せられていた税であり、それを村役人や県の幹部が横領しているわけでわないので、農民が主張するように、課税の根拠が不明であることを理由に処罰する必要はないという認識が窺え、過重な税負担となっていることを問題視する姿勢を窺うことは難しいように考えられる。

◯従来が米納であったため、現金納とすることで農民が秋の収穫後に米を売却して得た金銭を失い、納税ができずに家産を失うということも懸念されるため、従来通り米納として、県が農民に代わって商人に売却し、納税時には県の出納課から農民に売却分の切手を渡して担当の商人から代金を受け取ることで税未納の問題なども防げるとして、あくまでも農民の便宜を図ったという主張をしている。

◯松平や菅は、松ケ岡開墾事業の原資に貢納米の売却益や庄内藩以来の雑税などを充てており、私腹を肥やすための措置ではないことから、農民が被ったと考えている不利益は実は不利益ではなく、地域のために必要な負担であったと見なしている可能性が考えられる。

儒学における「士」と「民」の立場の違いなども影響している可能性もあるか。

丸岡にある遠藤虚籟ゆかりの寺、天澤寺に住職を訪ねた。

シルバー人材C広報新年号に掲載予定の『つるおか再発見』コーナーで、「遠藤虚籟と天澤寺、そして糸塚」と題して、旧櫛引地区の紹介を考えている。天澤寺といえば、加藤清正・忠廣所縁の寺として有名だが、あえて遠藤虚籟を取り上げたのは、脚本家池田はじめ氏の演劇で櫛引三部作の三番目となる題材が、遠藤虚籟だから。是非とも紹介したかったのである。

しかし、もうすぐ原稿締め切りが来るぅぅ…!! ということで、天澤寺庄司良圓住職からお話を伺った。

突然の訪問にも拘らず、大変親切に対応していただいた。ありがとうございます。

失礼ながら何も持たずに訪問した。そして逆に美味しいお菓子まで出していただいた。申し訳ありませんでした。汗汗汗…。

今夜には、纏めなければ……、あぁ。

シルバー人材C広報新年号に掲載予定の『つるおか再発見』コーナーで、「遠藤虚籟と天澤寺、そして糸塚」と題して、旧櫛引地区の紹介を考えている。天澤寺といえば、加藤清正・忠廣所縁の寺として有名だが、あえて遠藤虚籟を取り上げたのは、脚本家池田はじめ氏の演劇で櫛引三部作の三番目となる題材が、遠藤虚籟だから。是非とも紹介したかったのである。

しかし、もうすぐ原稿締め切りが来るぅぅ…!! ということで、天澤寺庄司良圓住職からお話を伺った。

突然の訪問にも拘らず、大変親切に対応していただいた。ありがとうございます。

失礼ながら何も持たずに訪問した。そして逆に美味しいお菓子まで出していただいた。申し訳ありませんでした。汗汗汗…。

今夜には、纏めなければ……、あぁ。

致道博物館と鶴岡市郷土資料館で始まっている『ワッパ騒動150年特別展』の一環として開催された講演会に行ってきた。

講師は、顕彰会の升川先生と、今年の顕彰会誌(第12号)にも寄稿していただいた山内励氏のお二人の講演でした。演題は上部次第参照。

入場者は定員60名のところ、会場後ろには補助椅子も出され、場内発表で70名強が訪れたとのこと。素晴らしい!

講師(左から):山内[やまのうち]励[はげむ]氏(山形県地域史研究協議会 副会長)、升川繁敏氏(ワッパ騒動義民顕彰会 事務局長)

お二方とも持ち時間は45分と、講演時間としては極端に短い制約の中、分かりやすく説明・解説された。特に山内先生の騒動当事者へのアプローチは、新鮮で良かったと思う。

まだまだ新史料が出てくるものと期待して、講演が終了した。

主催者(左から):菅原義勝氏(致道博物館 主任学芸員)、今野 章氏(鶴岡市郷土資料館 館長)

鶴岡市郷土資料館展示場(市立図書館2F)

講師は、顕彰会の升川先生と、今年の顕彰会誌(第12号)にも寄稿していただいた山内励氏のお二人の講演でした。演題は上部次第参照。

入場者は定員60名のところ、会場後ろには補助椅子も出され、場内発表で70名強が訪れたとのこと。素晴らしい!

講師(左から):山内[やまのうち]励[はげむ]氏(山形県地域史研究協議会 副会長)、升川繁敏氏(ワッパ騒動義民顕彰会 事務局長)

お二方とも持ち時間は45分と、講演時間としては極端に短い制約の中、分かりやすく説明・解説された。特に山内先生の騒動当事者へのアプローチは、新鮮で良かったと思う。

まだまだ新史料が出てくるものと期待して、講演が終了した。

主催者(左から):菅原義勝氏(致道博物館 主任学芸員)、今野 章氏(鶴岡市郷土資料館 館長)

鶴岡市郷土資料館展示場(市立図書館2F)

島田氏の著書『上田の歴史と三女傑』の最終校正のため、酒田のご自宅に向かった。

正月休みが始まる前に、生徒と先生方に配布する予定だから、16日頃に納品するには今日が校了日となる。島田さんの郷土に対する想いと、使命感に突き動かされたというべき力作だ。装幀も悪くはないし、仕上げられ納品されるのが楽しみだね。

道中、雲が見当たらないほどの晴天ぶりに、サングラスをかけて車を走らせる。

鳥海山も実に美しく青空に映えていた。

正月休みが始まる前に、生徒と先生方に配布する予定だから、16日頃に納品するには今日が校了日となる。島田さんの郷土に対する想いと、使命感に突き動かされたというべき力作だ。装幀も悪くはないし、仕上げられ納品されるのが楽しみだね。

道中、雲が見当たらないほどの晴天ぶりに、サングラスをかけて車を走らせる。

鳥海山も実に美しく青空に映えていた。

ワッパ騒動義民顕彰会の一員として、農民蜂起「ワッパ騒動」150周年の節目の年に、致道博物館で「ワッパ騒動展」が開催されたことを嬉しく思っている。市郷土資料館とともに展示した一次史料から、民衆、御家禄、新政府など多方面からの解釈が試みられているようだ。

本日14:00開催の菅原学芸員によるギャラリートークを拝聴した。

じっくりギャラリーを見学する時間がなかったので、期間中もう一度訪れようと思っている。

「人事不尽天不祐」本多允釐書

人事を尽くさずして天は祐[たす]けず

「明治七年赴二東京一作」とあり、本多允釐が東京へ上京し、嘆願を行った明治7年5月頃に書かれた書跡。縋[すが]る思いで東京へ上った允釐の思いを窺い知る事ができる。

プロジェクター・スクリーンの後ろには、「ワッパ騒動拡がりMAP」が掲示されていた。嬉しい!!

大塩平八郎梟首画 (酒田市文化資料館光丘文庫蔵)

大塩平八郎梟首画 (酒田市文化資料館光丘文庫蔵)

大坂奉行所与力だった大塩平八郎は、天保8年(1837)に「大塩の乱」を起こすが鎮圧され自決した。この絵は森藤右衛門の盟友・松本清治が所持していたもの。明治7年、左院に建白書を提出するために初めて上京する際、床の間に飾って水盃を交わしたという。賛[さん]は、頼三樹三郎の書。

剛彊其理曰武

威彊敵徳曰武

克定禍乱曰武

刑民克服曰武

学而居位曰士

剛彊[ごうきょう]其ノ理ヲ武ト曰フ

威彊[いきょう]徳ニ敵[かな]フヲ武ト曰フ

克ク禍乱[からん]ヲ定ムルヲ武ト曰フ

学ビテ位ニ居ルヲ士ト曰ウ

種夫食貸米引戻方之儀ニ付再願 (致道博物館蔵)

ワッパ騒動では、江戸時代以来農民に貸し出されていた種夫食元米n棄損、種夫食利米(利子として徴収した雑税)の返還が求められていた。本書は、酒井家方の主張であり、種夫食元米は、もともと酒井家のものであるため、返還してほしいと鶴岡県(松平親懐宛)に願い出ている。理由としては数千の士族の困窮を挙げている。なお、酒井忠発は同年12月に卒去しており、当主兄弟は留学中で不在。

本日14:00開催の菅原学芸員によるギャラリートークを拝聴した。

じっくりギャラリーを見学する時間がなかったので、期間中もう一度訪れようと思っている。

「人事不尽天不祐」本多允釐書

人事を尽くさずして天は祐[たす]けず

「明治七年赴二東京一作」とあり、本多允釐が東京へ上京し、嘆願を行った明治7年5月頃に書かれた書跡。縋[すが]る思いで東京へ上った允釐の思いを窺い知る事ができる。

(致道博物館掲示より)

プロジェクター・スクリーンの後ろには、「ワッパ騒動拡がりMAP」が掲示されていた。嬉しい!!

大塩平八郎梟首画 (酒田市文化資料館光丘文庫蔵)

大塩平八郎梟首画 (酒田市文化資料館光丘文庫蔵)大坂奉行所与力だった大塩平八郎は、天保8年(1837)に「大塩の乱」を起こすが鎮圧され自決した。この絵は森藤右衛門の盟友・松本清治が所持していたもの。明治7年、左院に建白書を提出するために初めて上京する際、床の間に飾って水盃を交わしたという。賛[さん]は、頼三樹三郎の書。

威彊敵徳曰武

克定禍乱曰武

刑民克服曰武

学而居位曰士

剛彊[ごうきょう]其ノ理ヲ武ト曰フ

威彊[いきょう]徳ニ敵[かな]フヲ武ト曰フ

克ク禍乱[からん]ヲ定ムルヲ武ト曰フ

学ビテ位ニ居ルヲ士ト曰ウ

(致道博物館掲示より)

種夫食貸米引戻方之儀ニ付再願 (致道博物館蔵)

ワッパ騒動では、江戸時代以来農民に貸し出されていた種夫食元米n棄損、種夫食利米(利子として徴収した雑税)の返還が求められていた。本書は、酒井家方の主張であり、種夫食元米は、もともと酒井家のものであるため、返還してほしいと鶴岡県(松平親懐宛)に願い出ている。理由としては数千の士族の困窮を挙げている。なお、酒井忠発は同年12月に卒去しており、当主兄弟は留学中で不在。

(致道博物館掲示より)