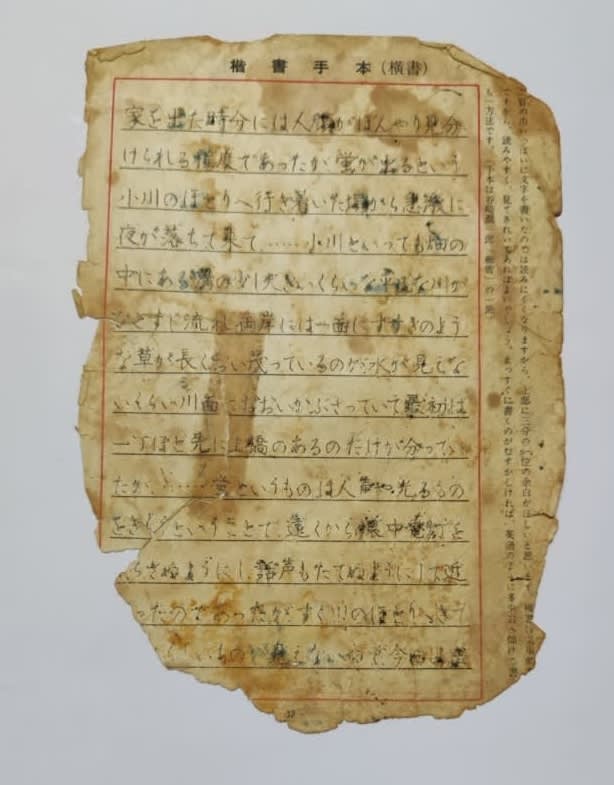

手本は横書き。父はエアメール用の便箋を使っていた。時には透き通る紙の下に手本を置いて、透かした文字を上からなぞったりして書いていた。

インクは透かしてみると、ちゃんと液状だ。けれども万年筆へ接合すべき部分がゴリゴリに固まっているみたいで、どうやっても刺さらないのだ。

その時使用していた便箋と万年筆は、父の遺品整理をしていた母が私にくれた。

ペンの本体は時が経ち、黒っぽく変色している。

万年筆の種類を調べてみた。

万年筆の型は

「ソネット スターリングシルバー シズレ」

シズレとは、シズレパターンという万年筆の表面に施された、細かな格子柄の事を言うらしい。当時は結構お高い万年筆だったのじゃないだろうか。

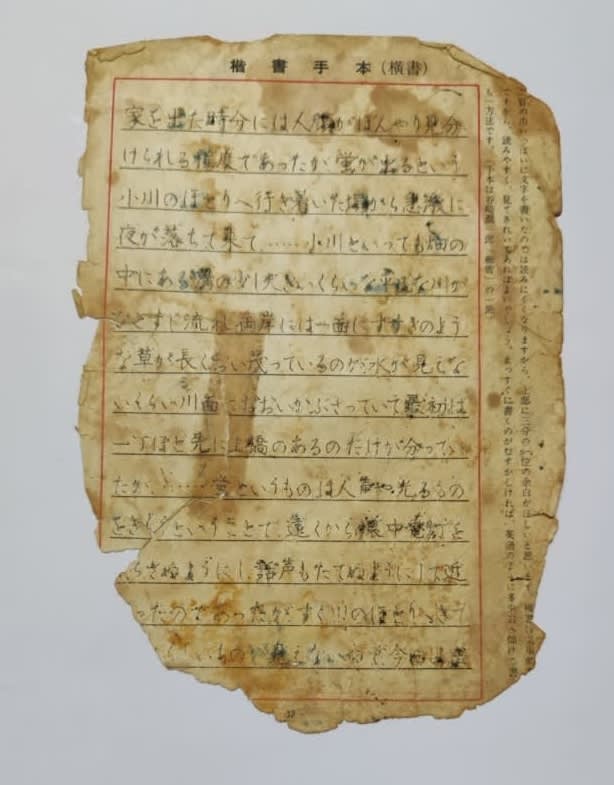

手本の用紙は四つ角がボロボロになり、なぞったりした為文字も薄くなって、用紙も薄茶色に変色している。まるで古文書みたい。10年近い年月、毎日使い続けた結果だ。

手本の文章を読んでみた。

「家を出た時分には人物がぼんやり見分けられる程度であったが、蛍が出るという小川のほとりへ行き着いた頃から急激に夜が落ちて来て…」

谷崎潤一郎の「細雪」の一節である。

文豪の書いた素晴らしい文章なのだが、この文章を父は何百、いやもしかすると千を越えるほど、一心不乱に書いていた。その理由とは何だろう。文字を上手くなりたかったという理由だけだろうか。

もしかすると、病という現実から逃避する為の手段の一つだったのでは無いだろうか。

弟はまだ学生だったし、成人まで見届けられるかどうかも分からない。治らない病にかかってしまった事を、悔いても嘆いてもどうしようもない。そんな現実から逃れる為、書き続けていたのでは無いだろうか。

そうやって父は、心と身体の痛みを紛らわせていたのではないだろうか。

誰が使う予定もない、父のパーカーの万年筆。私の思い出の品と一緒に仕舞っておこう。次に日の目を見るのはいつかわからないが…。と文章を終えようと思ったが、名品のパーカーを仕舞い込んではパーカーが泣くというものだ。使った方が父の供養にもなるだろうと考えを変えた。

万年筆の手入れ方法をネットで検索した。

すると、「ボロボロの万年筆パーカー75スターリングシルバー復活計画」と言うブログが目に止まった。

読んでみるとほぼ父の万年筆と同型のパーカー、それもすごく汚れた物をキレイにする行程が、4回にわたって詳しく書かれていた。

大変参考になった。ブログに感謝。

参考のブログに教えられた様に、台所にあるラップを折り畳んだものと歯磨き粉を使って、万年筆を磨いてみた。

さらにペン先も洗った。

さらにペン先も洗った。

万年筆の手入れ方法でペン先を水に浸けて置くなんて、初めて知った。きっと、父も知らなかっただろうな。

シルバーの汚れを落とす方法には、重曹を使って簡単に落とす方法もあったが、パーカーの本体に使用されている金属は、シルバーだけでは無い。他の金属に変な影響があっては困るので、結局歯磨き粉を使った。本当は銀磨き粉が一番良いのだろうけれど、歯磨き粉でも十分黒ずみが落ちて見違える様に綺麗になった。

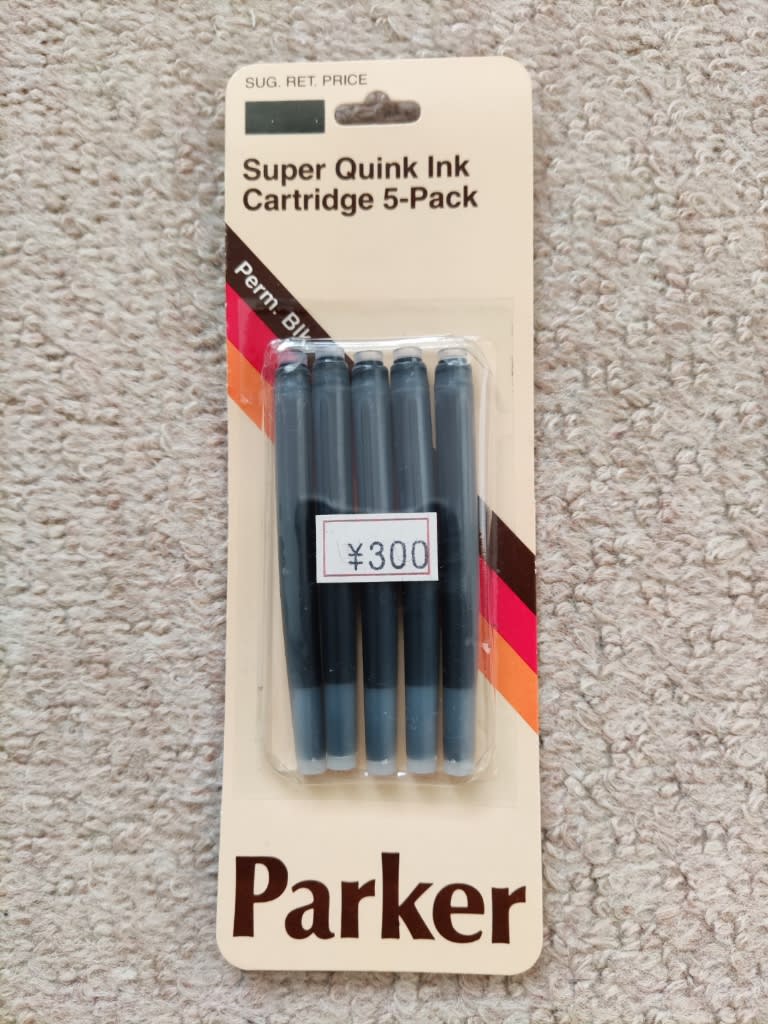

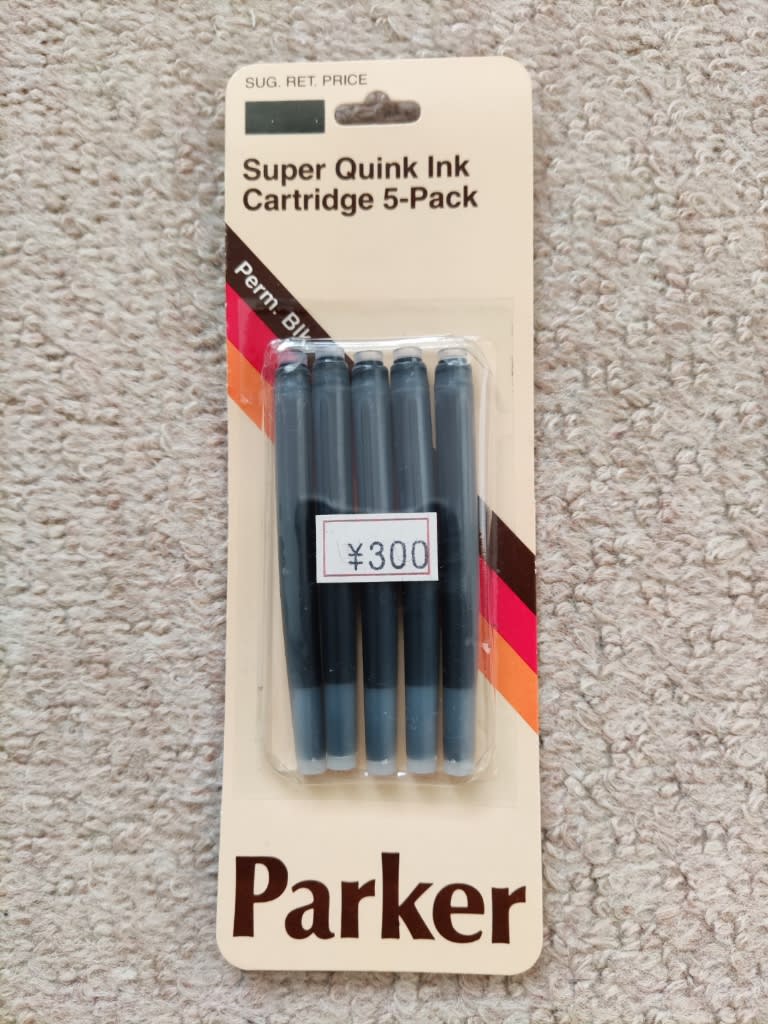

父は交換用のインクカートリッジも買っていた。

綺麗になった万年筆に、早速入れ替えて書いてみようと、カートリッジをそっと万年筆に差し込んだのだが…カートリッジが全く入らない。

カートリッジ自体がもの凄く古い物だ。値札がついている。なんと、純正品5本入りのカートリッジなのに、値段¥300!40年以上前の価格だから。

インクは透かしてみると、ちゃんと液状だ。けれども万年筆へ接合すべき部分がゴリゴリに固まっているみたいで、どうやっても刺さらないのだ。

仕方なく諦めて、書き味を試すのはお預けとなった。

今度、誰かに手紙を出す機会があったら、新品のインクを買い求めて使ってみよう。

その日がいつになる事やら分からないけれど、使われてこその“名品”パーカー万年筆だ。

書くという行為は、今やキーボード打ち込みやスマホやタブレットによるタッチ入力に取って代わられている。

でも、私は紙の用紙に筆記具で文字を走らせるのは好きだ。

このパーカーを使うのは、多分私で最後になるだろう。

うんと使ってあげないとなぁ。