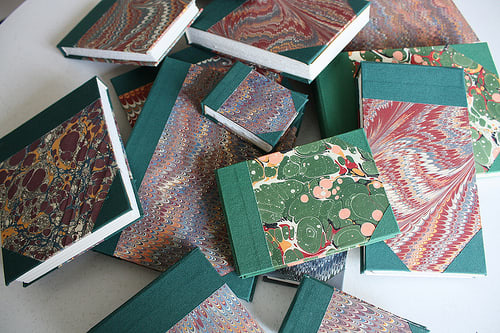

ここ2日程、皮のトート・バッグを作っていました。適当な大きさで、シンプルなデザインのものがお店では中々見当たらず、あ、これいいな、と思うものは高い。そんなら自分で作っちゃえ、ってわけで。上の写真は制作中の風景。内ポケットを縫い終わったところ。

トートバッグを作るにあたって、まず出来上がりイメージ及び必要なパーツとサイズをノートに書き出しました。これを見ながら、実際に皮に定規を当てて、皮革用のカッターでパーツを切り出します。本格的な革細工の場合は、厚紙で型紙をおこしてそれを皮に当てて切っていくのだろうけど、シロウト仕事なので省ける手間は全て省く。

途中の行程、写真撮るの忘れてしまったけれど、順序としては、皮を切り出したら次に縫い穴をパンチで穿けて行きます。この作業が1番面倒臭い。一気に6目穿けられるパンチを皮にあてて、木槌で叩いて穴を穿ける、という作業を延々繰り返す。木槌で打つ音が結構大きくて、これを始めると、それまで「遊んで遊んで」攻撃をかけてきていた大ちゃん、ビビって隣の部屋に避難。

全部穴を穿け終わったら、あとは麻糸で各パーツを縫い合わせていくだけ…なんだけど、針が太くて中々穴をすんなり通らなかったりして、中々大変でした。でも穴を穿けてしまったら、どうしても出来上がりを見たいので、夜中過ぎまでかかって一気に仕上げましたよ。おかげで今日はひどい肩凝り。首の付け根が痛い~。

出来上がり。側面の縫い目は、内ポケットを縫い付けた部分。肩紐のところにポケットも縫い付けて、縫い目が出ないようにする方法もあるけど、ちょっと面倒。縫い目が出ててもアクセントになるからいーや、と思って、そのまま側面に縫い付けてしまった。

内ポケットはこんな感じ。以前、このトートとまったく同じデザインで、巨大なトートバッグを作った事があり、その時はポケットを付けなかったのですが、内ポケットが無いのってすごく不便。なので今回は、ちょっと手間だけれども頑張って付けました。

もう一枚。底の部分がちょっとイビツだけど、ご愛嬌。

出来上がったカバン、早速大ちゃんに入って頂きました。

シロウトのやっつけ仕事ですが、自分としては上出来。気に入っています。モノ作りって、満足感あるなぁ。

本当は、内側に布のライニングを付けたり、肩のストラップをDリングで繋いだり、出し入れする部分にジッパーを付けたり鋲で留められるようにしたり、と色々凝ってみたいところだけれども、凝り出すと色々余計な工具が際限なく必要になってくるので、簡単に手縫い出来るレベルで我慢。